Потребление электроэнергии в мире и внешняя торговля приведены в таблице

2.1.10.

Объем международной торговли электроэнергий в мире составляет 340 млрд. кВт.ч, или почти 3% ее суммарного мирового потребления.

Следует отметить, что за последние годы международная торговля электроэнергией не имеет тенденции к устойчивому росту: она то увеличивается, то снижается в зависимости от конъюнктуры мирового электроэнергетического рынка, определяемой в основном экономической ситуацией и водностью года, от которой зависит объем выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.

Прогноз развития мирового энергетического хозяйства

В последнее время различными международными организациями было разработано и опубликовано несколько прогнозов развития мирового энергетического хозяйства. При этом, оценивая будущую динамику роста спроса на энергетические ресурсы и отдельно на электроэнергию в мире, разработчики прогнозов базировались на весьма близких показателях темпов роста численности населения и развития мировой экономики, а также динамики мировые цен на энергетические ресурсы.

Среднегодовые темпы роста численности населения мира в 1991-2010 гг. в большинстве прогнозов приняты близкими к 1,4 %, тогда как за предыдущий двадцатилетний период они составили 1,8 %.

Анализ роста численности населения, темпы экономического роста и динамика изменения цен позволил Международному энергетическому агентству (МЭА) спрогнозировать, что суммарная мировая потребность в первичных энергетических ресурсах в 2010 г. будет на 3,7 млрд. т. у. т (на 47%) больше по сравнению с 1990 г. За предыдущее двадцатилетие рост потребности составил 3,0 млрд, т. у. т (61%). Таким образом, прогнозируется, что в течение 1990-2010 гг. абсолютный прирост потребности мира в первичных энергетических ресурсах будет больше по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями, несмотря на то, что среднегодовые темпы роста будут меньшими.

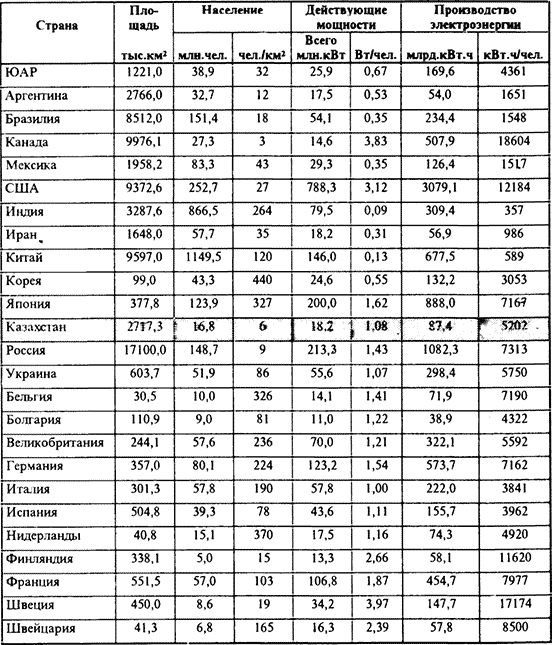

Таблица 2.1.8 Суммарная мощность электростанций и производство электроэнергии в некоторых странах мира (удельные на 1 человека)

Установленная мощность электростанций мира, регионов и крупнейших стран

Таблица 2.1.9

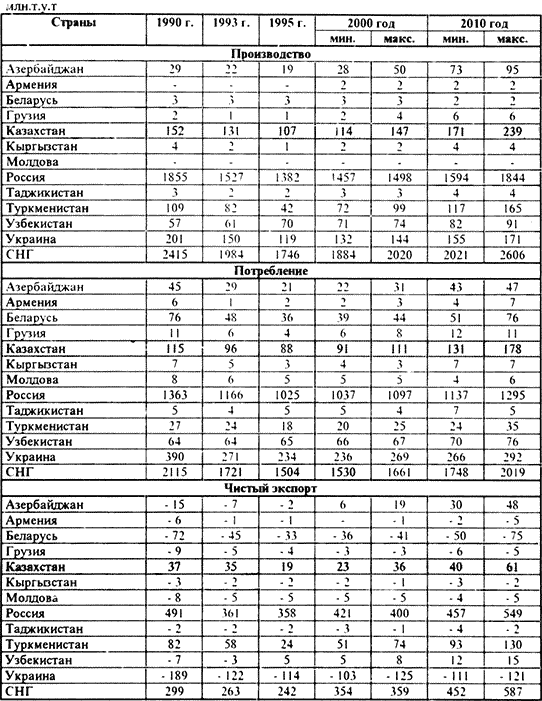

Таблица 2.1.10

Внешняя торговля и потребление электроэнергии в мире, регионах и крупнейших странах

По оценкам МЭА, доля индустриально развитых стран-членов ОЭСР в суммарном мировом потреблении первичных энергетических ресурсов с 52,8% в 1990 г. снизился примерно до 45,8% в 2010 г. Опережающими по сравнению с другими регионами мира в рассматриваемой перспективе прогнозируются темпы роста потребления первичных энергетических ресурсов в развивающихся странах:

Прирост потребления ТЭР за 1990-2010 гг.

| % | млн. т. у. т |

Восточная Азия | 149 | 762 |

Южная Азия | 142 | 463 |

Ближний Восток | 140 | 468 |

Китай | 114 | 1083 |

Латинская Америка | 88 | 495 |

Африка | 87 | 252 |

Япония, Австралия, Новая Зеландия | 47 | 320 |

Северная Америка (без Мексики) | 27 | 814 |

Западная Европа | 25 | 518 |

Страны Центральной и Восточной Европы, включая страны бывшего СССР | 6 | 139 |

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что из прогнозируемого суммарного прироста потребностей мира в первичных энергетических ресурсах две трети придутся на долю развивающихся стран, в том числе пятая часть на долю Китая.

Наиболее низкие темпы роста потребностей в первичных энергетических ресурсах прогнозируются для peгиона, включающего страны Центральной и Восточной Европы, Россию и другие независимые страны, возникшие на территории бывшего СССР, включая Казахстан.

Из 15 бывших республик, ставших суверенными государствами, три страны (Россия, Туркмения, Казахстан) выступали в 1995 г. как нетто-экспортеры топливно-энергетических ресурсов, еще две страны (Узбекистан и Азербайджан) в основном самообеспечивались энергоресурсами, а остальные 10 стран вынуждены с большей или меньшей остротой рассматривать энергообеспечение как важнейший фактор своей национальной безопасности (таблица 2.1.11).

Действительно эффективное и устойчивое решение проблемы обеспечения энергоресурсами странам СНГ целесообразно искать на пути интеграции, тем более что топливно-энергетический комплекс этого региона мира десятилетиями формировался как единая система.

По запасам высокоэффективных энергоресурсов регион СНГ не только полностью самобалансируется каждым видом топлива во всей обозримой перспективе, но и объективно является экспортером, особенно нефти и газа. При этом объемы общего экспорта энергоресурсов уже после 2000 г. вероятнее всего превысят уровень 1990 г. и будут расти по меньшей мере до 2010 г.

По сумме прогнозов стран СНГ экспорт первичных энергоресурсов из этого региона составит 270 млн. т у. т. в 2000 г. и до 370 млн. т у. т. в 2010 г. против 173 млн. т у. т. в 1995 г. При этом нетто-экспорт нефти сохранится на существующем уровне (около 80 млн. т) в период до 2000 г. и возрастет до 130 млн. т в 2010 г. (таблица 2.1.12)

Нетто-экспорт природного газа увеличится с 102 млрд. м3 в 1995 г. почти до 200 млрд. м3 в 2000 г. и до 320 млрд. м3 в 2010 г. (таблица 2.1.13) При этом в число экспортирующих стран уверено выходят Азербайджан и Узбекистан.

Для стран СНГ характерно переплетение взаимных экспортно-импортных связей не только по разным энергоресурсам, но и по каждому из них в отдельности. Большие территории и протяженные границы стран СНГ делают взаимовыгодным не только сейчас, но и во всей обозримой перспективе одновременный ввоз энергоресурсов в одни районы и вывоз из других, а также сезонные, недельные и суточные взаимообмены газом, электроэнергией и другими энергоресурсами.

Таблица 2.1.11

Таблица 2.1.12

Баланс нефти и конденсата СНГ

млн. тонн

Страны | 1990 г. | 1993 г. | 1995 г. | 2000 год | 2010 год | ||

мин. макс. | мин. макс. | ||||||

Производство | |||||||

Азербайджан | 13 | 11 | 9 | 15 | 30 | 45 | 60 |

Беларусь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Грузия | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |

Казахстан | 26 | 23 | 21 | 24 | 30 | 35 | 55 |

Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Россия | 516 | 354 | 307 | 284 | 297 | 290 | 360 |

Туркменистан | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 |

Узбекистан | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 |

Украина | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

СНГ | 571 | 403 | 356 | 343 | 381 | 401 | 513 |

Экспорт | |||||||

Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 40 |

Казахстан | 22 | 13 | 9 | 15 | 8 | 25 | г\ |

Россия | 220 | 123 | 118 | 109 | 104 | 111 | 145 |

Туркменистан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |

Узбекистан | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |

СНГ | 243 | 136 | 129 | 129 | 129 | 165 | 214 |

Импорт | |||||||

Азербайджан | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Беларусь | 37 | 18 | 11 | 13 | 15 | 20 | 35 |

Грузия | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Казахстан | 14 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Россия | 19 | 11 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 |

Туркменистан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Узбекистан | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Украина | 62 | 19 | 24 | 35 | 36 | 37 | 38 |

СНГ | 144 | 64 | 48 | 60 | 64 | 75 | 94 |

Потребление | |||||||

Азербайджан | 16 | 12 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |

Беларусь | 39 | 20 | 13 | 15 | 17 | 21 | 36 |

Грузия | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |

Казахстан | 18 | 12 | 19 | 16 | 28 | 16 | 40 |

Россия | 315 | 242 | 194 | 180 | 199 | 189 | 228 |

Туркменистан | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 |

Узбекистан | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Украина | 67 | 23 | 28 | 40 | 42 | 44 | 46 |

СНГ | 471 | 321 | 275 | 273 | 316 | 311 | 394 |

Таблица 2.1.13

Баланс природного попутного газа СНГ

Страны | 1990 г. | 1993 г. | 1995 г. | 2000 год | 2010 год | ||

мин. макс. | мин. | макс. | |||||

Производство | |||||||

Азербайджан | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |

Казахстан | 7 | 7 | 5 | 6 | 18 | 17 | 31 |

Россия | 641 | 618 | 595 | 670 | 675 | 750 | 840 |

Туркменистан | 88 | 65 | 30 | 57 | 80 | 92 | 130 |

Узбекистан | 41 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 55 |

Украина | 28 | 19 | 17 | 18 | 22 | 23 | 30 |

СНГ | 815 | 761 | 701 | 807 | 852 | 941 | 1094 |

Экспорт | |||||||

Казахстан | 3 | 3 1 | 3 | 6 | 1 | 13 | 17 |

Россия | 249 | 179 | 194 | 208 | 216 | 244 | 309 |

Туркменистан | 72 | 52 | 20 | 45 | 65 | 80 | 110 |

Узбекистан | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |

СНГ | 327 | 239 | 222 | 265 | 296 | 345 | 445 |

Импорт | |||||||

Азербайджан | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |

Армения | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |

Беларусь | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 |

Грузия | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Казахстан | 9 | 10 |

7 | 7 |

7 | 9 | 11 |

Кыргызстан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Молдова | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Россия | 70 | 4 | 23 | 12 | 14 | 18 | 20 |

Таджикистан | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

Туркменистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Узбекистан | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Украина | 88 | 80 | 66 | 71 | 65 | 80 | 65 |

СНГ | 208 | 126 | 121 | 116 | 116 | 144 | 142 |

Потребление | |||||||

Азербайджан | 18 | 11 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 |

Армения! | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |

Беларусь | 15 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |

Грузия | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Казахстан | 15 | 14 | 9 | 7 | 13 | 13 | 26 |

Кыргызстан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Молдова | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |

Россия | 461 | 442 | 424 | 474 | 468 | 524 | 551 |

Таджикистан | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

Туркменистан | 16 | 13 | 10 | 12 | 15 | 12 | 20 |

Узбекистан | 38 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 |

Украина | 116 | 99 | 83 | 89 | 87 | 103 | 95 |

СНГ | 696 | 648 | 601 | 658 | 663 | 740 | 793 |

Прогнозные темпы роста потребностей мира в первичных энергетических ресурсах за 1990-2010 гг.(47%) несколько отстают от прогнозируемых темпов увеличения конечного потребления энергоносителей (топлива, тепловой и электрической энергии) за этот же период (49%). Этот факт, вероятно, необходимо отнести на счет технического прогресса и, следовательно, повышения энергетической эффективности в преобразовании и транспортировке энергоносителей. В предшествующее двадцатилетие картина была противоположной: прирост потребностей в первичных энергетических ресурсах (61%) опережал прирост потребностей в конечных энергоносителях (49%).

Практически во всех прогнозах предусматриваются опережающие темпы роста производства и потребления электрической энергии по сравнению с первичными энергетическими ресурсами. Например, в соответствии с наиболее вероятным прогнозом МИРЭС (Мировой энергетический совет) потребности мира в первичных энергетических ресурсах в 2020 г. по сравнению с 1990 г. возрастут на 52% , а в расчете на одного жителя останутся практически неизменными, тогда как потребности в электроэнергии в 2020 г., оцениваемые в 23000 млрд. кВт. ч, будут на 98% больше (таблица 2.1.11), чем в 1990 г., а в расчете на душу населения - на 30% больше. При этом наиболее быстрые темпы потребления электроэнергии будут иметь место на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Южной Азии, Латинской Америке и Китае. Однако и в 2020 г. удельное потребление электроэнергии в Северной Америке будет, более чем в 5 раз, превышать уровень, намечаемый к достижению в среднем по странам Ближнего Востока и Северной Африки, более чем в 20 раз превосходить средний показатель в Южной Азии и почти в 2 раза - показатель в Западной Европе.

Согласно прогнозу МЭА, производство электроэнергии в мире в 2010 г. составит 20450 млрд. кВт, что на 70% больше по сравнению с 1990 годом. Из этого прогноза следует, что темпы роста производства и потребления электроэнергии будут существенно более быстрыми по сравнению с темпами производства и потребления первичных энергоресурсов.

По оценкам МЭА, установленная мощность электростанций в мире в 2010 г. составив 3600 млрд. кВт.ч, свыше 2/5 прироста мощности будет приходится на 24 страны- члена ОЭСР, остальные 3/5 - на 186 других стран.

Что касается мировых цен на энергоресурсы, то их динамика Международным энергетическим агентством принимается следующим образом:

долл. т. у. т

| 1990 год | 1995 год | 2000 год | 2010 год |

Сырая нефть | 122,69 | 85,71 | 115,94 | 141,13 |

Природный газ, добытый в США | 56,23 | 64,45 | 80,89 | 98,65 |

Импорт газа в Европу | 97,16 | 79,61 | 106,77 | 129,24 |

Импорт газа в Японию | 130,49 | 108,23 | 145,16 | 175,71 |

Уголь, добытый в США | 28,46 | 29,77 | 33,76 | 35,92 |

Импорт угля в Европу | 61,02 | 54,51 | 57,93 | 61,56 |

Импорт угля в Японию | 67,55 | 61,55 | 63,66 | 65,85 |

По оценкам многих российских и западных экспертов, а также МИРЭС, цены на мировом нефтяном рынке будут иметь тенденцию к несколько более быстрым темпам роста по сравнению с прогнозом МЭА. МИРЭС, однако, более осторожен в своих абсолютных оценках, утверждая, что в долгосрочном плане цены на нефть и, следовательно, на другие виды органического топлива будут непременно расти, однако в краткосрочном плане могут быть отклонения в сторону некоторого снижения цен.

Таблица 2.1.14

Максимальные и минимальные варианты прогноза мировой энергетики, опубликованного МИРЭС

1993 год

Показатель | Единицы | Фактические данные за 1990 год | Прогноз на 2020 год | |

максимальный вариант | минимальный (экологический) вариант | |||

Общие данные | ||||

Численность населения | млн. чел. | 5292 | 8092 8092 | |

Экономический рост | ||||

Валовый внутренний продукт | трлн. $ США | 21,0 | 64,7 | 55,7 |

Валовый внутренний продукт на 1 жителя | $ США | 3972 | 8001 | 6884 |

Потребности в первичных энергетических ресурсах | ||||

Суммарные | млн. т. у. т | 12593 | 24610 | 16120 |

Удельные | т.у.т/чел. | 2374 | 3060 | 1988 |

Потребности в эл. энергии | млрд. кВт. ч | 11608 | 230001 | |

Энергоемкость экономики | кг у. т/$ | 60 | 39 | 29 |

Электроемкость экономики | кВт.ч/$ | 0,55 | 0,41* | |

Структура мирового энергетического баланса | ||||

Уголь | % к итогу | 26,3 | 28,2 | 18,9 |

Нефть | % к итогу | 31,0 | 26.7 | 25,7 |

Природный газ | % к итогу | 19,5 | 21,2 | 22,1 |

Атомная энергия | % к итогу | 5,0 | 5,7 | 6,1 |

Гидроэнергия | % к итогу | 5,3 | 5,8 | 5,9 |

Возобновляемые источники энергии | % к итогу | 12,9 | 2,4 | 21,3 |

Потребности в | первичных энергетических ресурсах по регионам | |||

Северная Америка | млн.т.у.т | 3095 | 3494 | 2615 |

Латинская Америка | млн.т.у.т | 825 | 3190 | 1869 |

Западная Европа | млн. т.у.т | 2091 | 2594 | 1886 |

Центральная и Восточная Европа | млн. т.у.т | 418 | 515 | 379- и |

Страны СНГ | млн. т.у.т | 2069 | 2394 | 1830 |

Ближний Восток и Северная Африка | млн. т.у.т | 453 | 1853 | 1131 |

Африка южнее пустыни Сахары | млн. т.у.т | 380 | 1829 | 869 |

Тихоокеанский регион | млн. т.у.т | 2635 | 6989 | 4273 |

Южная Азия | млн. т.у.т | 637 | 2648 | 1287 |

Выбросы в атмосферу | ||||

Сера | млн. тонн | 64,6 | 98,1 | 42,8 |

Азот | млн. тонн | 24,0 | 37,9 | 20,9 |

Углерод | млрд. тонн | 5,9 | 11,5 | 6.3 |

1 по среднему варианту

Определенный интерес может представлять анализ динамики и структурных изменений в потреблении электроэнергии в странах- членах ОЭСР. Наиболее быстрыми темпами потребление электроэнергии в этой группе стран возросло в торговом, общественном и бытовом секторах. Наиболее медленными темпами этот показатель в предшествующее двадцатилетие возрастал в сельскохозяйственном производстве и промышленности. В результате доля промышленности в суммарном потреблении электроэнергии сократилась и в 1990 году составила 40% против 43% в 1980 г., тогда как доля коммерческого и бытового сектора возросла с 51% до 55% .

Согласно расчетам МЭА, среднегодовой прирост потребления электроэнергии и тепла в мире в оставшиеся годы до конца текущего столетия будет составлять 2,4%, а в последующем десятилетии - 3,2%. Производство электроэнергии на душу населения увеличится с 2300 до 3100 кВт.ч. Таким образом, прогнозами МЭА предусматривается существенно более высокие темпы роста производства и потребления электроэнергии по сравнению с оценками МИРЭС.

Электроемкость валового внутреннего продукта в 1991 году по странам ОЭСР составила в среднем 500 кВт.ч на 1000 долл.США. В странах Северной Америки она была существенно выше этого среднего показателя и равнялась 705 кВт.ч, тогда как в странах Западной Европы она была равна 433 кВт.ч, а в странах Тихоокеанского региона еще меньше - 337 кВт.ч.

Согласно прогнозным оценкам МЭА, средний показатель элекроемкости экономики по странам Северной Америки (а также Казахстана) несколько уменьшится, а по странам Европы останется практически неизменным и несколько увеличится по странам Тихоокеанского региона. По странам остальной части мира показатель электроемкости валового внутреннего продукта существенно больше, чем в среднем по странам ОЭСР.

МЭА считает, что мировые темпы роста генерирующей мощности тепловых электростанций на органическом топливе будут более быстрыми по сравнению с аналогичным показателем по всем типам электростанций вместе взятым.

Доля ТЭС на органическом топливе в суммарном производстве электроэнергии, по оценкам МЭА, в странах ОЭСР увеличится в 2010 г. до 66,2% по сравнению с 59,8% в настоящее время. Наиболее высокими темпами в этой группе стран будет возрастать мощность ТЭС на природном газе - в среднем на 4,4% в год, тогда как среднегодовой прирост мощности на угольных ТЭС будет равен всего 1,5%. Суммарная мощность ТЭС на жидком нефтяном топливе сохранится в рассматриваемой перспективе практически неизменной, однако число часов ее использования существенно уменьшится , поскольку она будет в значительно большей степени применяться для регулирования графика нагрузки при одновременном снижении ее использования в базисном режиме.

Суммарный прирост мощности электростанций, не использующих органическое топливо, за 1990-2010 гг. по странам ОЭСР составит 131 млн.кВт, по странам Латинской Америки - 124 млн.кВт, по Китаю - 96 млн.кВт, в том числе:

|

|

| млн.кВт.ч |

| АЭС | ГЭС | НВИЭ |

Страны ОЭСР | 37,4 | 72,6 | 21,3 |

Латинская Америка | 4,2 | 115,3 | 4,3 |

Китай | 10,4 | 85,7 | - |

Доля гидроэнергии в регионе ОЭСР к 2010 г. сократится на 2% по сравнению с 1990 г. и составит 14% суммарного производства электроэнергии. Аналогичная ситуация будет иметь место в странах Центральной и Восточной Европы и в странах, расположенных на европейской части бывшего СССР. По оценкам экспертов МЭА, огромный гидроэнергетический потенциал Восточной Сибири будет осваиваться медленными темпами, главная причина чего - отдаленное расположение основных потенциальных створов от центров электропотребления.

Свыше 80% всей мощности АЭС мира в настоящее время сосредоточено в странах ОЭСР. В рассматриваемой перспективе ожидается заметное снижение темпов роста производства электроэнергии на АЭС. Основными причинами этого являются: высокие удельные капитальные затраты, длительные сроки выдачи лицензий на строительство и эксплуатацию АЭС, большая длительность проектирования и сооружения объектов атомной энергетики, нерешенность ряда крупных технических проблем безопасности АЭС и обращения с радиоактивными отходами. В связи с этим, ряд стран законсервировал свои программы развития атомной энергетики. Япония же, наоборот, объявила о своем намерении построит более 20 атомных энергоблоков в период до 2010 г. Причину этой тенденции рассмотрим в отдельном приложении. Без учета Японии среднегодовой прирост производства электроэнергии на АЭС в регионе ОЭСР не превысит 1,2% в первой половине рассматриваемого периода (до 2000 г.) и 0,4% во второй половине, т.е. за пределами 2000 Г·

Выработка электроэнергии на АЭС в других регионах мира существенно не увеличится, кроме России, где она может начать возрастать после 2000 г., Индии и Ирана, где намечается сооружение мощных АЭС при техническом содействии России.

Суммарное производство электроэнергии на базе НВИЭ в регионе ОЭСР составило 27 млрд. кВт. ч или менее 0,5% общей ее выработки. Основная часть этой выработки приходится на Европу и Северную Америку. Темпы среднегодового прироста выработки электроэнергии на НВИЭ оценивается МЭА в период 2010 г. величиной в 8,8% в результате чего ожидается, что общее производство электроэнергии на таких источниках в 2010 г. достигнет 134 млрд. кВт.ч. Однако даже при столь высоком среднегодовом показателе роста доля НВИЭ в суммарной выработке электроэнергии в 2010 г. не превысит 1,3%.

Мощность ТЭС, работающих на твердых бытовых и промышленных отходах, в 1990 г. составила 9,7 млн. кВт в Северной Америке, 4,8 млн. кВт в странах Тихоокеанского региона и 5,4 млн. кВт в Западной Европе.

В остальном мире среднегодовые темпы роста производства электроэнергии на базе НВИЭ в период до 2010 г. составят 7,7% в 2010 г. оно оценивается в 55 млрд. кВт.ч против 13 млрд. кВт. ч в настоящее время.

По оценкам МИРЭС, как за счет "традиционных" возобновляемых источников энергии, к которым относятся гидроэнергия крупных водотоков, дрова и сухой навоз, так и в результате более широкого вовлечения "новых" нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая, геотермальная и т. д.) в 2000 г. может быть произведено, при различных вариантах развития мирового энергетического хозяйства и в зависимости от поддержки на государственном уровне работ по освоению таких ресурсов, от 4,0 до 4,5 млрд. т.у.т.

Большими потенциальными возможностями обладают ресурсы нетрадиционных возобновляемых источников энергии, за счет которых пока еще удовлетворяется весьма незначительная часть мировых энергетических потребностей. В начале нынешнего десятилетия годовое производство энергии в мире на базе так называемых "новых" нетрадиционных источников энергии оценивается в 240 млн. т.у.т., что соответствует примерно 2% общих мировых потребностей в первичных энергетических ресурсах. В таблице 2.1.15 приведены оценки, содержащиеся в монографии МИРЭС "Энергия для завтрашнего мира" в отношении возможного вклада нетрадиционных возобновляемых источников энергии в мировой энергетический баланс.

Оценка возможного вклада “новых” нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) в 2020 году

Таблица 2.1.15

Ресурсы НВИЭ | Минимальная оценка | Максимальная оценка | ||

млн. т.у.т | % к итогу | млн. т.у.т | % к итогу | |

“Современная биомасса” | 350 | 46 | 800 | 42 |

Солнечная энергия | 150 | 19 | 510 | 26 |

Ветровая энергия | 120 | 15 | 310 | 16 |

Геотермальная энергия | 60 | 8 | 130 | 7 |

Микро-ГЭС | 70 | 9 | 100 | 5 |

Океаническая энергия | 20 | 3 | 80 | 4 |

ИТОГО | 770 | 100 | 1960 | 100 |

% от общих энергетических потребностей мира |

| 3-4 |

| 8-12 |

Что там за горизонтом? В принципе взглянуть далеко за пороги грядущего века в масштабе всего мира пытаются многие. В мире существует отлаженная статистика энергетического баланса, сформулирована тенденция мирового развития. Относительную флуктуацию могут внести вопросы политической обстановки в отдельных регионах и проблемы глобализации и либерализации экономики. Но и здесь существуют достаточно влиятельные институты мирового ранга.

Ввиду роста общей культуры человечества, видимо, в XXI веке произойдет перераспределение материальных ценностей, что приведет к стабилизации мира во всем мире. В настоящее время промышленно развитые страны, где живут 30% населения земли, потребляют 70% мировой энергии. Да, они это заработали своим трудом. Но, следует отметить, что энергетический потенциал земли и экологические последствия его использования -общечеловеческие.

Игнорируя этот факт, человечество будет иметь замкнутые региональные, экономические, культурные, религиозные образования, что в свою очередь будет тормозить международную торговлю и создавать нестабильную обстановку в мире.

Достаточно вспомнить причины и последствия двукратного энергетического кризиса. В нынешнем глобальном балансе первичной энергии сгораемые ее источники - нефть, уголь, газ - занимают около 90%. И эта тенденция сохранится еще в течение многих лет. Общественное мнение и экономическая ситуация, а также достигнутый уровень технологии во многих странах будут направлены против атомной энергии.

По этой причине, как утверждают эксперты компании «Шелл», структура «энергококтейля» расширится, что представлено в таблице 2.1.16.

В сценарии концерна предполагается, что сохранится развитие регенеративных видов энергии в рамках процесса их совершенствования, когда они поначалу займут рыночные ниши, а затем с различным уровнем успеха полностью завоюют рынок. Их бурный рост предполагается около 2030 года. Это приведет к разрядке вопросов экологии. Потребление энергии ежегодно растет на 2% и к 2060 году достигнет уровня 3,4 тонны нефтяного эквивалента на человека, что соответствует сегодняшнему уровню потребления в Японии.

Особого внимания заслуживает экономика энергетики. В настоящее время идет процесс глобализации взаимодействий и, как следствие, либерализация цен на энергетические ресурсы. Вроде бы хорошо. И автор пропагандирует идею интеграции казахстанской энергетики через указанные принципы. Но у любого добра есть крайнее проявление. Вопрос чрезмерной глобализации может привести к потере учета специфики государства, территории. Или чрезмерная либерализация может привести к потере государственного влияния на экономику через энергетику, или решение перспективных, общечеловеческих вопросов может оказаться вне поля зрения науки.

Сценарии «Сохраняющееся развитие»