Развитие электроэнергетики Казахстана

3.4.1 Этапы формирования электроэнергетики

Как закладывались первые фундаменты производства технических видов энергии в безграмотных и бескрайних просторах Казахстана мы почти ничего не знаем. Известно лишь, что в начале 1900 года французскими концессионерами была сделана попытка построить гидроэлектростанцию на реке Тунгусун (Восточно-Казахстанская область) для электроснабжения Зыряновского рудника, которая не имела успеха. Сразу после пуска плотина разрушилась.

Известно также, что англичанами завозились паровые машины для освоения рудников и строительства дорог.

Очень робко внедрялся и технический потенциал царской России.

Мощность всех электростанций в начале века в Казахстане не превышала 2,5 тыс. кВт с годовой выработкой электроэнергии 1,3 млн. кВт. ч (таблица 3.4.1).

Мощность электростанций Казахстана в начале века

Таблица 3.4.1

Предприятия | Механическая мощность | Электрическая мощность кВт |

Успенский рудник | 576 | 32 |

Карагандинские копи | 70 | 30 |

Обогатительная фабрика Сары-Су | 200 | 90 |

Спасский завод | 850 | 455 |

Рудник Жезказган | 200 | 140 |

Карсакпайский завод | 2300 | 1240 |

Известный план ГОЭЛРО (Государственный план электрификации России) дал толчок развитию энергетики и в Казахстане.

Весь путь развития энергетики Казахстана в последующем можно разбить на ШЕСТЬ основных этапов, отличающихся как характером и масштабом роста, так и техническим уровнем энергетики.

Хронология развития энергетики приведена по версии академика Чокина Ш. Ч. и первого Министра энергетики и электрификации Казахстана Батурова Т. И., изложенной ими в книге "Основы развития энергетики Казахстана".

Первый этап охватывает примерно 20-е годы. В начале шло в основном восстановление оставшегося в наследие энергохозяйства, пришедшего в упадок за годы империалистической и гражданской войн. Потребности развивающегося хозяйства республики, главным образом горнорудной промышленности, вызвали необходимость ввода небольших по мощности электростанций. Наиболее крупные из них были построены для электроснабжения медеплавильных заводов - Карсакпайская в Центральном Казахстане и Глубоковская в Восточно-Казахстанской области. В 1928 г. близ Лениногорска была пущена Верхне-Хариузовская ГЭС мощностью 3 МВт. Этой станцией было положено начало гидроэнергостроительству в Казахстане. Верхне- Хариузовская ГЭС - ветеран казахстанской энергетики - продолжает работать и поныне.

К концу первого этапа мощность электростанций республики достигла 9 МВт, а выработка электроэнергии составила уже 7 млн. кВт. ч против 1,3 млн. кВт. ч в 1913 г.

Второй этап в развитии энергетики Казахстана (30-е годы) - это период бурного развития промышленности и грандиозных новостроек, определивших лицо нынешнего индустриального Казахстана. Вместе с крупными промышленными предприятиями сооружались и довольно мощные по тому времени электростанции.

К началу 1934 г., суммарная мощность всех электростанций республики достигла почти 60 МВт - в 6,5 раза больше, чем было в начале пятилетки (таблица 3.4.2).

Структура электроэнергетического хозяйства Казахстана в 1934 году

Таблица 3.4.2

Отрасли народного хозяйства | Число электростанций | Общая установленная мощность МВт | Процент к итогу | Средняя |

Тяжелая промышленность | 62 | 46,6 | 78,6 | 755 |

Остальные отрасли промышленности | 53 | 2,1 | 3,6 | 40 |

Транспорт и связь | 50 | 2,2 | 3,7 | 43 |

Коммунальное хозяйство | 26 | 4,0 | 6,7 | 153 |

Сельское хозяйство | 116 | 4,4 | 7,4 | 38 |

Итого по Казахстану | 307 | 59,3 | 100 | 193 |

Как видим, основная доля мощности электростанций (около 80%) была сконцентрирована в тяжелой промышленности. Это главным образом электростанции горнорудных и металлургических предприятий. Возникли такие крупные промышленные предприятия, как Карагандинский угольный комбинат, Чимкентский свинцовый завод, Актюбинский химкомбинат, горнометаллургические предприятия цветной металлургии в Восточно-Казахстанской области, Семипалатинский мясокомбинат. Для этих предприятий требовалась соответствующая энергетическая база. В Казахстане смонтированы первые паротурбинные электростанции, мощность которых измерялась уже тысячами киловатт. Наиболее крупными из них были Карагандинская ЦЭС, пущенная в 1932 г., ЦЭС Чимкентского свинцового завода (1934 г.), ТЭЦ Семипалатинского мясокомбината (1934 г.), ТЭЦ Актюбхимкомбината в г. Алге (1935 г.). Все они были заводскими электростанциями. Однако некоторые из них, расположенные в крупных городах, вышли из узковедомственных рамок, обслуживая по мере своих возможностей окружающих потребителей, юридически несвязных с предприятием-хозяином электростанции. Так, например, ТЭЦ Семипалатинского мясокомбината обслуживала ряд предприятий и частично город.

В 1935 г. была пущена первая паротурбинная электростанция общего назначения - Алма-Атинская ЦЭС, остававшаяся единственным источником электроснабжения столицы республики вплоть до 1944 г. Последующие годы данного этапа характеризуются формированием энергетических узлов и строительством все более мощных энергоисточников.

Известной вехой в энергостроительстве республики был 1937 г., когда была пущена первая в Казахстане крупная тепловая электростанция - Балхашская ТЭЦ, оснащенная современным по тому времени оборудованием с агрегатами по 25 МВт. В этом же году произошло второе важное событие - в Восточно-Казахстанской области сдана в эксплуатацию Ульбинская ГЭС с установленной мощностью 27,6 МВт. С ее пуском зародилась первая в Казахстане энергетическая система (ныне Алтайская).

Второй этап - это, по существу, период зарождения энергетической базы республики. В 1940 г. мощность всех электростанций Казахстана достигла 224 МВт, а выработка электроэнергии - 0,63 млрд. кВт. ч.

Третий этап - особый в развитии энергетики Казахстана. Он охватывает суровые годы войны. Казахстан, наряду с Уралом, Сибирью и Средней Азией, превратился в арсенал победы. Необходимо было быстро увеличить производство цветных металлов, добычу угля, обеспечить фронт и тыл продуктами питания и продукцией легкой промышленности, в кратчайшие сроки начать добычу сырья и производство марганца, ферросплавов и др. Из временно оккупированных районов в Казахстан были перебазированы крупные машиностроительные заводы, которые в кратчайшие сроки начали выдавать продукцию для фронта. Из-за резкого роста промышленного производства, быстрого расширения действующих предприятий и ввода в строй эвакуированных заводов и фабрик почти повсеместно не хватало электрических мощностей. Все города и промышленные центры испытывали жесткий электрический голод.

В невероятно тяжелых условиях 1942 г. была пущена крупная по тому времени тепловая электростанция Карагандинская ГРЭС-1 - первая районная электростанция Казахстана. С ее пуском оказалось возможным удвоить добычу угля, в котором так нуждалась страна. В том же 1942 г. была сдана вторая крупная тепловая электростанция - Актюбинская ТЭЦ, это позволило начать производство ферросплавов, крайне необходимых для выпуска вооружения. В 1943 г. была пущена Петропавловская ТЭЦ-1, в 1944 г. - Текелийская ТЭЦ-1 и ТЭЦ Чимкентского масложирокомбината (ныне Чимкентская ТЭЦ-1). Жители столицы республики приняли активное участие в строительстве каскада Алма-Атинских ГЭС. В 1944 г. введены первые ГЭС, а на следующий год - еще две.

В результате всей этой напряженной работы мощность электростанций за военные годы увеличилась в 1,8 раза и достигла 382,5 МВт. За это же время выработка электроэнергии возросла в 1,83 раза и перевалила за 1 млрд. кВт. ч.

Четвертый этап в развитии энергетики Казахстана, послевоенный, охватывает период с 1946 по 1960 гг. Это период дальнейшего стремительного и опережающего развития энергетической базы. Мощность электростанций возросла в 6,5 раза и к началу 1960 г. достигла 2,53 млн. кВт. Средний ежегодный ввод мощностей увеличился по сравнению с довоенным временем в 7,5 раза, а в последние годы этого этапа ежегодный прирост превышал уже всю мощность электростанций, имевшихся в Казахстане в 1940 г.

На этом этапе закладывались основы современного энергетического хозяйства республики. Были построены многие крупные действующие электростанции. Особенно интенсивно развернулись работы по освоению богатейших гидроэнергетических ресурсов, накапливался опыт крупного гидроэнергостроительства. Вехой в этом отношении является 1952 г., когда была пущена Усть-Каменогорская ГЭС на реке Иртыш - первая крупная ГЭС на востоке Советского Союза. Полным ходом ведется строительство Бухтарминской ГЭС мощностью 675 МВт, первая очередь которой была пущена в 1960 г. Завершено строительство Алма-Атинского каскада: в 1952 г. пущена Озерная ГЭС-1, а в 1959 г. - ГЭС-2. Это уникальные высоконапорные ГЭС. В этот же период интенсивно развивались и тепловые электростанции. Построено и пущено большое количество главным образом теплофикационных электростанций. Перечислять их нет смысла, укажем только крупнейшие из них. В 1947 г. была пущена Усть- Каменогорская ТЭЦ, на которой впервые в Казахстане установлено оборудование повышенного давления. В 1952 г. введены в эксплуатацию Джезказганская ТЭЦ и Джамбулская ТЭЦ-З, в 1956 г. - Лениногорская ТЭЦ, а в 1959 г. - ТЭЦ Карагандинского металлургического завода и Текелийская ТЭЦ-2. Значительно были расширены действующие электростанции: Карагандинская ГРЭС-1, Балхашская ТЭЦ, Кентауская ТЭЦ, Алма-Атинская ТЭЦ и др.

Как видим из таблицы 3.4.3, в 1940 г. почти 60% электроэнергии было выработано на небольших и мелких электростанциях. Только на одну Балхашскую ТЭЦ, мощность которой в тο время равнялась 50 МВт, падала почти четверть всей выработки. В 1945 г. удельный вес электростанций мощностью менее 10 МВт падает в 2 раза.

Рост единичной установленной мощности электростанций Казахстана

Таблица 3.4.3

Установленная мощность эл. станций МВт | Выработка электроэнергии в % к общей выработке |

| |||

1940 | 1945 | 1950 | 1955 | 1958 | |

До 1 | 31,4 | 10,2 | 9,5 | 11,8 | 22,0 |

Οι 1 до 10 | 28,0 | 17,5 | 29,6 | 11,9 | 8,5 |

Or 10 до 50 | 16,5 | 51,0 | 28,8 | 13,2 | 14,3 |

От 50 до 100 | 24,1 | 21,3 | 32,1 | 16,1 | 9,2 |

Свыше 100 | - | - | - | 47,0 | 46,0 |

Вместе со строительством крупных электростанций начало развиваться сетевое cтроительствo. Ввод нескольких тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 35, 110, 220 кВ был большим вкладом в развитие электроэнергетики. Вводились линии не только внутри Казахстана, был построен ряд ЛЭП за пределы республики: Усть-Каменогорск-Рубцовск, Актюбинск-Орск, Чимкент-Ташкент, Сарбай- Троицк и др.

Пятый этап - это этап развития энергетики республики на достаточно высоком уровне технических показателей (таблица 3.4.4).

С 1959 г. в энергетическом хозяйстве республики начались серьезные количественные и качественные сдвиги. За десятилетие, с 1958 по 1968 гг., мощность электростанций увеличилась более чем в 3,3 раза. За это время построено и сдано в эксплуатацию 18 тепловых электростанций, в том числе Петропавловская ТЭЦ-2 (1961), Алма-Атинская ГРЭС (1962), Джамбулская ТЭЦ-4 (1963), Павлодарская ТЭЦ-1 (1964) и др. Подавляющее большинство пущенных в этот период станций оборудовано крупными агрегатами на высокие и сверхвысокие параметры пара.

В 1960 г. была сдана первая очередь Бухтарминской ГЭС. Это сейчас одна из самых крупных ГЭС Казахстана, мощность которой равна 675 МВт. В 1962 г. пущена первая очередь Карагандинской ГРЭЦ-2 в 200 МВт при проектной мощности 700 МВт. На ней впервые в Казахстане установлены блоки по 100 МВт. В 1967 г. пущен первый блок 200 МВт на Джамбулской ГРЭС - первой в республике электростанции проектной мощностью более миллиона кВт. Наконец, в 1968 г. введен в эксплуатацию первый агрегат Ермаковской ГРЭС проектной мощностью 2400 МВт, с агрегатами по 300 МВт. Это первенец серии электростанций, которые составят основу большой энергетики Казахстана.

Рост установленной мощности электростанций и производства электроэнергии в Казахстане

Таблица 3.4.4

Годы | Установленная мощность электростанций | Производство электроэнергии | ||||||||

Всего | ГК | ТЭС |

| ГЭС | ГЭС | |||||

Млн. | Млн. | % | Млн. | % | Млн. | Млн. | % | Млн. | % | |

1928 | 0,009 | - | - | 0,009 | 100,0 | 0,007 | - | - | 0,007 | 100,0 |

1940 | 0,224 | 0.037 | 16,5 | 0,187 | 83,5 | 0,632 | 0,088 | 13,9 | 0,540 | 86,1 |

1945 | 0,384 | 0,044 | 11.5 | 0,340 | 88,5 | 1,150 | 0,130 | 11,3 | 1.020 | 88,7 |

I960 | 0,620 | 0,070 | 11,3 | 0,550 | 88,7 | 2,620 | 0,260 | 9,9 | 2,360 | 90,1 |

1953 | 1,180 | 0,340 | 28,8 | 0,840 | 71,2 | 4,100 | 0,820 | 20,0 | 3,280 | 80,0 |

1955 | 1,520 | 0,350 | 23,0 | 1.170 | 77,0 | 5,690 | 1.370 | 24,1 | 4,320 | 75,9 |

1958 | 2,150 | 0,360 | 16,7 | 1.790 | 83,3 | 8,520 | 1,860 | 21,8 | 6,660 | 78,2 |

1960 | 3.170 | 0,680 | 21,5 | 2,490 | 78,5 | 10,470 | 1,950 | 18,6 | 8,520 | 91,4 |

1961 | 3,720 | 0,910 | 24,5 | 2,810 | 75,5 | 11,580 | 2,350 | 20,3 | 9,230 | 79,6 |

1962 | 4,340 | 0,910 | 21,0 | 3,430 | 79,0 | 13,380 | 2,600 | 19,4 | 10,780 | 80,6 | |

1963 | 4,960 | 0,910 | 18,3 | 4,050 | 81,7 | 14,910 | 0,300 | 20,1 | 1 1,910 | 79,9 |

1964 | 5,620 | 0,980 | 17,4 | 4,640 | 82,6 | 16,920 | 3,220 | 19,0 | 13,700 | 81,0 |

1965 | 6,210 | 1,110 | 17,9 | 5,100 | 82,1 | 19,230 | 3,670 | 19,1 | 15,560 | 80,9 |

1966 | 6,460 | 1,230 | 19,0 | 5,230 | 81,0 | 21,480 | 4,170 | 19,4 | 17,310 | 80,6 |

1967 | 6,850 | 1,220 | 17,9 | 5,680 | 82,2 | 23,770 | 4,430 | 18,6 | 19,340 | 81,4 |

1968 | 7,220 | 1,220 | 16,9 | 6,000 | 83,1 | 27,400 | 4,510 | 16,5 | 22,890 | 83,5 |

1969 | 8,100 | 1,220 | 15,1 | 6,880 | 84,9 | 30,700 | 6,280 | 20,5 | 24,420 | 79,5 |

1970 | 8,800 | 1,440 | 16,3 | 7,360 | 83,7 | 34,600 | 5,600 | 16,2 | 29,000 | 83,8 |

Здесь необходимо добавить, что определяющим моментом в истории развития энергетики является УКАЗ президиума Верховного Совета Казахской ССР от 8 октября 1962 года "Об образовании Союзно-республиканского Министерства энергетики и электрификации Казахской ССР". С этого момента энергетика Казахстана начинает развиваться как единый комплекс на научной базе.

Указ

Президиума Верховного Совета Казахской ССР Об образовании союзно-республиканского Министерства энергетики и электрификации Казахской ССР

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года "О преобразовании Министерства строительства электростанций СССР в союзно-республиканское Министерство энергетики и электрификации СССР" Президиум Верховного Совета Казахской ССР

Постановляет:

Образовать союзно-республиканское Министерство энергетики и электрификации Казахской ССР.

Председатель Президиума

Верховного Совета Казахской ССР - И. ШАРИПОВ

Секретарь Президиума

Верховного Совета Казахской ССР - Г. КАРЖАУБАЕВ

Алма-Ата, Дом Правительства, 8 октября 1962 года.

Шестой этап - этап строительства уникальных электростанций и линий электропередачи сверхвысокого напряжения не имеющих аналогов в мировой практике.

А по хронологии событий и рубежей развития энергетики впереди был Экибастуз с его уникальными идеями, сложностями, успехами, просчетами и неудачами. Научное обоснование сооружения на базе добываемых открытым способом экибастузских углей, топливно-энергетического комплекса с внедрением самых современных энергоблоков единичной мощностью, равных традиционным тепловым электростанциям при высокоэффективных их технико-экономических показателях, вызвало большой интерес и втянуло большие массы людей огромной страны. Отовсюду пошли потоками составы с оборудованием и материалами, целыми коллективами ехали специалисты, а на месте развернулась ударная работа по масштабам и накалу равная БАМу и другим стройкам века.

В этом круговороте все кипело, возводились корпуса ГРЭС, готовился котлован под будущее водохранилище, подводились железнодорожные пути, монтировалось технологическое оборудование, сооружались распределительные электрические устройства и линии электропередачи и строились новые кварталы города Экибастуза. А по ночам работал штаб стройки, возглавляемый заместителями министра Министерства энергетики и электрификации СССР, а зачастую лично его министром Непорожним Петром Степановичем и оказавшим огромную помощь энергетике Казахстана заместителем, а затем министром Союзного Министерства Семеновым Юрием Кузьмичем, и министрами энергетики Казахстана: сначала Батуровым Т. И., Ивановым Б. П. , Казачковым В. Т., а затем Нуржановым Б. Г.

Оценивая Экибастуз во всей многогранности и масштабности стройки, нужно исходить из того, что его целью было укрепление экономики не только Казахстана, но и всего Союза. Дешевой его энергией планировалось напоить промышленность Урала и Сибири, укрепить мощность и устойчивость единой энергосистемы огромной страны. Для этих целей была построена не имеющая аналогов в мировой практике трансконтинентальная линия электропередачи напряжением в один миллион сто пятьдесят тысяч вольт переменного тока Барнаул-Кустанай-Экибастуз-Кокчетав- Кустанай-Челябинск и начато строительство тоже не имеющей себе равной на земном шаре линии 1500 кВ постоянного тока. Эти линии должны были создать сверхмощный энергомост Сибирь-Казахстан-Урал и центр России.

Не все удалось, а вернее не все успели сделать, не успели соорудить и Южно- Казахстанскую ГРЭС, а будь она, республика не была бы такой энергетически уязвимой от политических интриг соседних государств при происшедшем развале Союза.

В этой уязвимости из-за дефицита собственных генерирующих мощностей, значительного физического и морального износа действующего оборудования, отсутствия даже незначительного резерва на работающих электростанциях, энергетики республики, как преданные специалисты своему делу, хотят во что бы то ни стало добиться независимости молодого суверенного государства и в энергообеспечении.

Формирование энергетических систем началось в Казахстане значительно позже, практически все электростанции работали изолировано. Не было ни соответствующих условий, ни экономической целесообразности объединять их в энергетические системы, все они были небольшой мощности и отстояли друг от друга на многие сотни километров.

Исключение составлял лишь Лениногорский узел - наиболее сформировавшийся в то время промышленный центр Казахстана. В середине 30-х годов в Лениногорске работали при небольшие ГЭС (Быструшинская, Верхние Нижне-Хариузовские) и одна ТЭС, подключенные параллельно на общую сеть.

С пуском в 1937 г. Ульбинской ГЭС была построена первая в Казахстане линия электропередачи напряжением НО кВ Лениногорск-Ульбинская ГЭС, и мощность Леноногорской энергосистемы значительно увеличилась.

В Карагандинском узле вновь построенная Карагандинская ГРЭС-1 (1942 г.) включается в параллельную работу с единственной до этого действующей электростанцией - Карагандинской ДЭС, зарождается системная сеть напряжением 110 кВ.

В Алма-Ате запускаются в работу первые ГЭС Алма-Атинского каскада (1944 г.). Они включаются в параллельную работу с Алма-Атинской ЦЭС (ныне Алматинская ТЭЦ-1) и зарождается системообразующая сеть напряжением 35 кВ.

Формирование электрических систем pecпублики и развитие уже действующих энергосистем особенно ускорилось посте передачи всею энергетического хозяйства в ведение Министерства энергетики и электрификации. Этим актом были устранены ведомственные и территориальные преграды, которые сдерживали формирование и развитие энергосистем.

В Южном Казахстане в энергетическую систему объединились все действующие электростанции двух областей - Чимкентской и Джамбулской. В северной части Казахстана на базе построенных здесь новых ТЭС создается Палодарская энергосистема. Формируется Целиноградская энергетическая система, охватывающая своими сетями обширный район, включающий три области - Целиноградскую, Кокчетавскую и Северо- Казахстанскую.

На западе создается Гурьевская энергосистема. Ее сети связывают электростанции г. Гурьева и Эмбенского нефтепромышленного района. Строительством ЛЭП Орск- Актюбинск образуется межреспубликанская Орск-Актюбинская энергосистема, которая, правда, в организационно-хозяйственном отношении нс едина.

Большое развитие в территориальном отношении получают уже действующие энергетические системы: сфера охвата Алтайской энергосистемы распространяется на всю Восточно-Казахстанскую и Семипалатинскую области. Карагандинская энергосистема охватывает всю обширную территорию Центрального Казахстана, к ее сетям 220 кВ подключаются изолированные до этого электростанции Балхаша и Джезказгана. Сети Алма-Атинской энергосистемы распространяются на большую часть области и, перешагнув областные границы, включают в свой состав электростанции Текелийского энергоузла.

Одновременно с развитием локальных энергосистем в 60-х годах начался процесс формирования энергетических объединений (ОЭС). Построена и в 1965 г. подключена межсистемная ЛЭП Семипалатинск-Ермак, связавшая Алтайскую и Павлодарскую энергосистемы. Таким образом, положено начало формированию ОЭС северо-востока Казахстана. Это энергетическое объединение охватит в будущем обширную территорию: все области Северного, Восточного и Центрального Казахстана, а также Омск и часть Алтайского края. Важнейшим этапом ее формирования является пуск Ермаковской ГРЭС. К настоящему времени построены также межсистемные ЛЭП Целиноград-Ермак (500 кВ), Караганда- Целиноград (220 кВ) и Целиноград-Есиль (220 кВ). На юге республики завершен первый этап формирования ОЭС Южного Казахстана: в связи с пуском Джамбулской ГРЭС построены ЛЭП 220 кВ Джамбул-Чимкент и Джамбул- Фрунзе-Алма- Ата. ОЭС Южного Казахстана полечила связь с ОЭС Средней Азии двумя ЛЭП 220 кВ Чимкент-Ташкент.

Размах строительства электрических сетей, обеспечивших полную электрификацию народного хозяйства республики характеризуется данными, приведенными в таблице 3.4.5.

В настоящее время создание единой энергетической системы (ЕЭС) страны принято в качестве генерального направления развития энергетической базы.

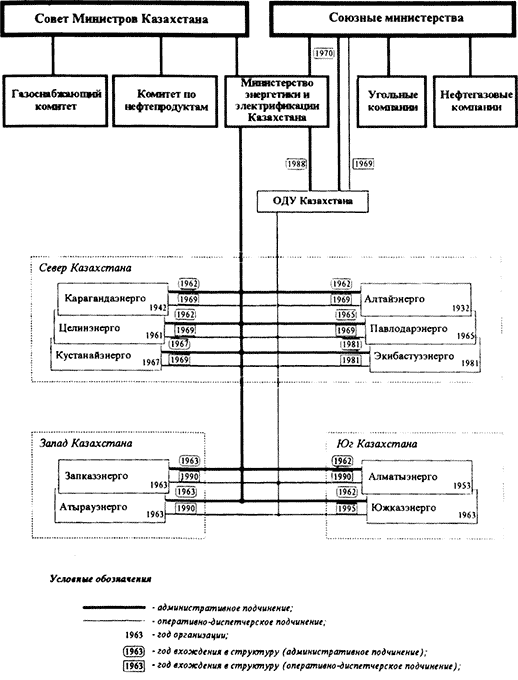

Оценивая важнейшую функцию оперативно-диспетчерского управления энергетическими системами необходимо отметить как важнейшую веху создание ОДУ Казахстана специальным постановлением Совета Министров Казахской ССР.

Протяженность воздушных ЛЭП 0,4-1150 кВ (по цепям) за 1963-1995 год

Таблица 3.4.5

тыс.к.м

ЛЭП | Годы | |||||||

1963 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | |

0,4 кВ | 5,8 | 37,35 | 70,50 | 92,03 | 110,40 | 117,70 | 115,50 | 115,5 |

6-10 кВ | 10,2 | 25,68 | 67,56 | 107,50 | 152,30 | 183,70 | 195,90 | 199,4 |

35 кВ | 5,1 | 9,65 | 19,97 | 34,20 | 46,80 | 55,20 | 61,25 | 61,5 |

110 кВ | 5,9 | 7,85 | 16,45 | 32,90 | 31,30 | 37,46 | 43,42 | 42,0 |

220 кВ | 2,3 | 3,54 | 5,86 | 8,20 | 11,37 | 15,06 | 19,23 | 17,9 |

500 кВ | - | 0,17 | 0,60 | 1,34 | 2,83 | 3,58 | 4,50 | 4,8 |

1150 кВ | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 |

ВСЕГО | 29,3 | 84,34 | 178,51 | 271,5 | 355,2 | 412,73 | 439,87 | 442,5 |

Совет Министров Казахской ССР

от 15 апреля 1969 года N 224

Алма-Ата, Дом Правительства

О деятельности Министерства энергетики и электрификации Казахской ССР

9. В целях оперативного руководства объединенными энергосистемами, регулирования перетока мощности между ними и обеспечения надежного энергоснабжения потребителей разрешить Министерству энергетики и электрификации Казахской ССР организовать объединенное диспетчерское управление на хозрасчете за счет общей численности производственного персонала предприятий Министерства.

Председатель

Совета Министров Казахской ССР- М. БЕЙСЕБАЕВ

Управляющий делами

Совета Министров Казахской ССР -А. ТУЛИНОВ

Широко известные преимущества энергетических систем и их объединения в ЮС приобретают особо большое значение в условиях Казахстана.

Огромная территория, неравномерное распределение по ней энергетических ресурсов и, в особенности бедность водными ресурсами богатых минеральным сырьем районов, создают в ряде случаев неблагоприятные в отношении энергетической базы условия для размещения объектов вблизи источников минерального сырья. Исходя из этого, особо важное значение приобретает первое специфическое для Казахстана преимущество энергосистем и их объединения в ЕЭС - возможность энергообеспечения предприятий за счет высоковольтных линий электропередачи при условии сохранения наиболее благоприятного с народнохозяйственной точки зрения размещения промышленности вблизи источников сырья.

Формирование Административно-Диспетчерской структуры электроэнергетики Казахстана

ЕЭС, охватывающая своими сетями практически всю заселенную часть территории республики, позволяет наиболее эффективным путем снабжать электроэнергией и сельское хозяйство. Поэтому, как нигде в других районах страны, создание энергетических систем оказывает благоприятное влияние на электрификацию сельского хозяйства. Несмотря на огромную территорию и сравнительно низкую плотность сельскохозяйственных нагрузок, подавляющую часть сельских потребителей, как это показали детальные расчеты, выгодно питать централизованно от сетей энергосистем.

Сети ЕЭС республики как бы выравнивают неравномерное распределение энергетических и водных ресурсов, ставя потребителей независимо от их территориального расположения в одинаковые в энергетическом отношении условия. Конечно, это не распространяется на особо энергоемких потребителей, дислокация которых определяется расположением генерирующих мощностей.

ЕЭС республики позволяет формировать освоение и использование наиболее выгодных месторождений энергетического топлива с передачей энергии в дефицитные районы. Следует отметить, что основные месторождения топлива удачно сочетаются с необходимыми для развития теплоэнергетики водными ресурсами. Поэтому ЮС дает возможность следовать по пути организации мощных топливно-энергетических комплексов близ угольных месторождений Экибастуза и Тургая со всеми вытекающими отсюда выгодами.

ЮС республики открывает возможности наиболее выгодно использовать и гидроэнергетические ресурсы востока и юго-востока Казахстана в качестве общесистемного источника пиковой энергии.

Наконец, ЮС позволит организовать рациональный обмен энергией с энергосистемами соседних республик и районов страны.

Здесь отмечены только специфические для Казахстана преимущества ЮС, не затрагивая хорошо известные общие выгоды: повышение надежности и снижение необходимой резервной мощности, уменьшение общего максимума нагрузок за счет различного режима потребления в разных районах и поясной неодновременности наступления максимумов (в Казахстане она достигает 2 часов 45 минут); возможность строительства мощных электростанций с крупными агрегатами и т. д.

Учет при прогнозе и планировании развития энергетической базы Казахстана, создания и развития ЮС диктуется как закономерностями развития, так и техникоэкономической целесообразностью и прямой технической необходимостью. Следует при этом еще раз подчеркнуть, что все новые энергетические объекты республики, включая источники топливоснабжения, уже сейчас должны в обязательном порядке планироваться и проектироваться как звенья будущей ЮС. Простое объединение отдельных электростанций и энергосистем, запроектированных и построенных без учета их последующего объединения, может свести на нет весь технико-экономический эффект ЕЭС.

Подводя итоги деятельности многих поколений энергетиков Казахстана, необходимо подчеркнуть, что в республике создан уникальный парк энергетического оборудования.

Приведенный в следующем параграфе 3.4.2 перечень оборудования, по годам его ввода, показывает эволюцию развития отечественной энергетики, в которых отражены:

- параметры и единичные мощности оборудования;

- география ввода объектов;

- инженерный и промышленный потенциал;

- уровень морального и физического износа.