Принципы и нормы проектирования энергосистем в Казахстане

Общие принципы

Создание энергосистем в Казахстане осуществлялось в рамках развития Единой энергетической системы бывшего Союза, путем создания объединенной энергетической системы Северного Казахстана, включающую Алтайскую, Карагандинскую, Кустанайскую, Павладарскую, Целиноградскую и Экибастузскую энергосистемы и ОЭС Средней Азии, в которую входили Алма-Атинская и Южно-Казахстанская энергосистемы.

Задачей проектирования энергосистем является разработка и техникоэкономическое обоснование решений, определяющих формирование энергетических объединений и развитие электрических станций, электрических сетей и средств их эксплуатации и управления, при которых обеспечивается оптимальная надежность электропотребителей необходимых размерах и требуемого качества с наименьшими затратами.

На уровне проектирования сетей объединенных энергосистем осуществляется обоснование развития системообразующих связей ОЭС, включающих сети для выдачи мощности крупных электростанций, межсистемные связи между районными энергосистемами и наиболее важные внутренние связи районных энергосистем, загрузка которых определяется режимом работы ОЭС. Такие связи в Казахстане осуществлялись на напряжении 220 и 500 кВ, в отличие от западной зоны ЕЭС, где системообразующими являются сети 330 и 750 кВ. Введены первые линии электропередачи напряжением 1150 кВ Экибастузская ГРЭС - Кокшетау - Костанай (участки межсистемного транзита 1150 кВ Сибирь - Казахстан - Урал). На уровне развития районных энергосистем осуществляется обоснование развития остальной части энергосистем 220 кВ и выше, а также распределительных сетей 110 кВ и выше.

В задачи проектирования энергосистем входят:

- анализ существующей сети рассматриваемой энергосистемы (района, города, объекта), включающей ее рассмотрения с точки зрения загрузки, условий регулирования напряжения, выявления узких мест в работе;

- определение электрических нагрузок потребителей с перспективой их увеличения на ближайшие 10 - 15 лет и составление балансов активной мощности по отдельным подстанциям и энергоузлам, обоснование сооружения новых подстанций;

- выбор расчетных режимов работы электростанций и определение загрузки проектируемой электрической сети;

- электрические расчеты различных режимов работы сети и обоснование схемы построения сети на рассматриваемые расчетные уровни;

- проверочные расчеты статической и динамической устойчивости параллельной работы электростанций, выявление основных требований к системной противоаварийной автоматики;

- составление баланса реактивной мощности и выявление условий регулирования напряжения в сети, обоснование пунктов размещения компенсирующих устройств, их типа и мощности;

- расчеты токов к. з. (как правило трехфазных) и установление требований к отключающей способности коммутационной аппаратуры, разработка предложений по ограничению токов к. з.;

- сводные данные по намечаемому объему развития электрической сети, натуральные и стоимостные показатели, очередность развития энергосистемы.

Объём и содержание схем развития энергосистем, электрических сетей, энергетических и электросетевых разделов проектов электростанций, схем внешнего электроснабжения отдельных крупных объектов регламентируется специальными эталонными документами, разработанных институтами "Энергосетьпроект", "Гидропроект" и "ВНИПИэнергопром".

Эталон определяет состав, содержание, единство методического подхода, а так же порядок размещения и объём представляемого материала, перечень и глубину проработки отдельных вопросов.

Схемы развития энергосистем и электрических сетей в установленном порядке рассматривались и утверждались Минэнерго СССР и Минэнерго республик, после чего становились основным документом, регламентирующим состав и порядок развития энергосистем, ее реконструкции или расширения. На ее основании энергосистемы или Минэнерго выдавали задания на проектирование электрических сетей, электростанций, подстанций, а также и технические условия на проектирование конкретных электросетевых объектов.

Проектирование воздушных линий электропередачи начинается с выбора и согласования трассы, в первую очередь с землепользователями, по землям которых проходит трасса линии и с владельцами инженерных коммуникаций, которые пересекает или к которым линия приближается. Практически трасса линии электропередачи никогда не имеет вид кратчайшей прямой между двумя пунктами (или подстанциями). Конфигурация трассы линии электропередачи чаще всего имеет вид ломаной линии, количество углов которой зависит от множества условий: согласований с землепользователями, обходами ценных сельскохозяйственных угодий, заповедных зон, горных местностей с тяжелыми климатическими условиями, обходом промежуточных населенных пунктов, аэродромов, запретных зон, требованиями к ВЛ при пересечении или сближением с инженерными коммуникациями (железными дорогами, нефтепроводами, линиями связи) и др.

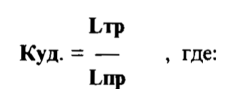

Отклонение трассы ВЛ от прямой линии характеризуется коэффициентом удлинения (Куд·):

Lтр - длина выбранной трассы линии;

Lпp - кратчайшее расстояние между двумя пунктами по прямой.

Одной из главных задач по экономическим соображениям при выборе трассы ВЛ является как можно ближе Куд. приблизить к единице.

Непосредственному проектированию воздушных линий электропередачи предшествует большой объём сбора исходных данных и изыскательских работ по изучению метеорологических, геологических и гидрологических условий прохождения трассы линии, выполнение топо-геодезических работ (иногда с использованием аэрометодов), от сложности которых напрямую зависят технике - экономические показатели линии.

Согласно Правил устройства электроустановок при определении нормативных нагрузок для расчета опор, фундаментов, проводов, тросов, изоляторов и арматуры следует принимать наиболее неблагоприятные сочетания климатических условий (максимальной величины гололедоизморозевых отложений, максимальных величин скоростей ветра, сочетание гололеда с ветром и т. п.), наблюдаемых не реже одного раза в 5 лет для линий напряжением 35 кВ и ниже, одного раза в 10 лет для линий 110 - 220 кВ и одного раза в 15 лет для линий 500 - 1150 кВ. Увеличение периодов повторяемости по мере повышения напряжения объясняется требованием большей надежности линий более высоких напряжений. Опыт эксплуатации показал, что этот способ обеспечивает достаточную надежность линии.

Многолетние наблюдения метеостанций позволяют собирать многолетние данные по скоростям ветра и гололедообразованиям и составлять соответствующие карты климатического районирования.

Поэтому при выборе расчетных климатических условий для проектирования воздушных линий электропередачи пользуются региональными картами климатического районирования, которые составляются специализированными научно исследовательскими организациями путем обработки метеоданных, учетом микроклимата, опыта эксплуатации ВЛ в данном регионе и должны обновляться через

10-15 лет. При работе с ними следует учитывать, что поскольку при расчетах ветровая нагрузка на поверхность пропорциональна не скорости ветра (м/с), а квадрату скорости ветра, то при этом удобнее принимать величину V2/16-9, называемую скоростным напором, что и учитывается картами. Зарегистрированные гололедообразования приводятся к эквивалентному весу гололеда круглой цилиндрической формы с объемным весом 0,9 кг/дмз, толщина слоя гололеда, т. е. толщина стенки этого цилиндра и является исходной величиной для определения интенсивности гололедообразований в данном районе.

Особенностью проектирования и строительства линий электропередачи 110 кВ и выше на территории Казахстана является наличие большого разнообразия метеорологических, геологических и гидрологических условий.

Расчетные климатические условия характеризуются в первую очередь сильными ветрами до 40 - 45 м/с в южных областях Казахстана, 53 - 60 м/с в восточном Казахстане (Джунгарские ворота), а также наличием районов с большими гололедными отложениями на проводах и тросах линий электропередачи до 40 мм и выше (до 60 мм в районе г. Мугоджар).

Следует отметить, что если сеть метеорологических станций на территории Казахстана количественно можно считать достаточной, но учитывая что их расположение, как правило, вблизи населенных пунктов (выбранных человеком в наиболее благоприятных условиях) не отражает особенностей климатических условий больших незаселенных территорий.

Поэтому для достоверного определения расчетных климатических условий на которые должны рассчитываться конструкции ВЛ, полученных путем обработки только данных наблюдений близлежащих метеостанций в условиях Казахстана совершенно недостаточно.

Во многих случаях для проектирования и строительства надежных линий электропередачи необходимо проводить специальные научно - исследовательские работы (составление региональных карт по ветру, гололеду, грозовой деятельности и т. п.), а так учитывать опыт эксплуатации.

Почвогрунты на больших территориях Казахстана отличает наличие большого количества коррозионноактивных солей к бетону и металлу как в грунтах, так и в грунтовых водах.

Это обстоятельство приводит к необходимости применять большой спектр мер по антикоррозионной защите конструкций линий электропередачи, а так же проводить специальные научно - исследовательские работы по составлению и обновлению региональных карт уровней изоляции воздушных линий электропередачи.

К особенностям гидрологических условий относятся наличие большого количества малых рек и водосборов, которые в периоды весеннего снеготаяния имеют большую площадь водосбора с большими скоростями течения воды, тогда как в летний период полностью пересыхают или разбиваются на ряд несоединенных между собой озер.

При их пересечении или прохождения вблизи них воздушных линий электропередачи необходимо учитывать не только показания стационарных водомерных постов, но и целый ряд вторичных признаков, что под силу только опытным гидрологам, знакомым с особенностями водотоков Казахстана.