Целью вентиляционных испытаний гидрогенератора является определение величины и распределения общего расхода воздуха, циркулирующего в машине и через отдельные воздухоохладители; определение расхода воздуха, обеспечиваемого напорными элементами: ротором, вентиляторами; исследование распределения охлаждающего воздуха по отдельным участкам тракта; определение статических давлений в различных точках вентиляционного тракта; определение вентиляционных потерь.

Определение расхода воздуха через охладители.

Общим приемом при измерении расхода воздуха является определение средней скорости его в каком-нибудь известном сечении вентиляционного тракта машины в предположении, что проходящие через него струи параллельны. Для этой цели данное сечение разбивается на ряд элементов, в каждом из которых производится измерение скорости воздуха и предполагается, что во всех точках данного элемента скорость воздуха одна и та же. Это предложение тем ближе к действительности, чем на большее количество элементов разбито сечение.

В связи с тем что поток воздуха из охладителя неравномерно распределяется по сечению, определяется средняя скорость воздуха в его выходном сечении. Для этой цели наиболее часто применяются анемометры: крыльчатый, если скорость воздуха в измеряемой зоне не превышает 5 м/с, и чашечный, если скорость превышает 5 м/с.

Анемометрами измеряется собственно не скорость, а путь, пройденный ими в воздухе; поэтому анемометры применяются совместно с секундомером. После выдержки в данной точке, достаточной для того, чтобы частота вращения рабочего колеса анемометра установилась, одновременно включаются, а через определенный промежуток времени одновременно останавливаются счетный механизм и секундомер.

Промежуток времени Т, в течение которого остается включенным счетный механизм анемометра, следует брать не менее 10—20 с. Для определения скорости воздуха, м/с, в данной точке следует взять разность показаний счетного механизма по окончании отсчета S2 и до его начала S1 и разделить ее на промежуток времени Т:

![]()

Суммарный расход воздуха по охладителям оценивается по формуле

![]()

где п — число охладителей; υср,i — средняя скорость воздуха на выходе из охладителя; Fi —площадь выходного сечения охладителя.

При двусторонней подаче охлаждающего воздуха расход воздуха, поступающего в генератор сверху, оценивается по измерениям в верхних окнах камер холодного воздуха; расход воздуха, поступающего снизу, — по измерениям в проемах фундамента.

Измерения производятся тем же способом, что и при определении полного расхода воздуха через охладители, т. е. с помощью анемометра определяется средняя скорость протекания воздуха через данные сечения и затем умножением на площадь соответствующего сечения и на количество окон определяется расход воздуха сверху и снизу машины. Суммарный расход воздуха сверху и снизу в генераторе может отличаться от суммарного расхода воздуха, протекающего через охладители, на величину присосов воздуха через неплотности статора и охладителей, поэтому сопоставление этих расходов позволяет количественно оценить качество уплотнений статора и охладителей.

Анемометр. Как указано выше, при испытаниях гидрогенераторов применяются чашечные и крыльчатые анемометры.

Чашечный анемометр предназначен для измерения скорости воздуха от 1 до 20 м/с.

Прибор измеряет среднюю за определенный промежуток времени скорость. Измерения производятся с помощью секундомера.

Крыльчатый анемометр предназначается для измерения скорости воздушного потока в пределах 0,3—5 м/с.

Перед измерением скорости воздушного потока включают с помощью арретира передаточный механизм и записывают начальное показание счетчика. После этого анемометр устанавливают в воздушном потоке ветроприемником навстречу потоку осью крыльчатки вдоль направления потока; через 10—15 с одновременно включают механизм прибора и секундомер. Определение скорости воздушного потока производится в течение 1—2 мин. По истечении этого времени механизм и секундомер выключают, записывают конечное показание счетчика и время экспозиции в секундах, затем делением разности конечного и начального показаний счетчика на время экспозиции в секундах определяют число делений, приходящихся на одну секунду.

Скорость потока определяют по одному из графиков, приложенных к прибору (один из графиков применяют при скорости потока до 1 м/с, а второй — при скорости свыше 1 и до 5 м/с).

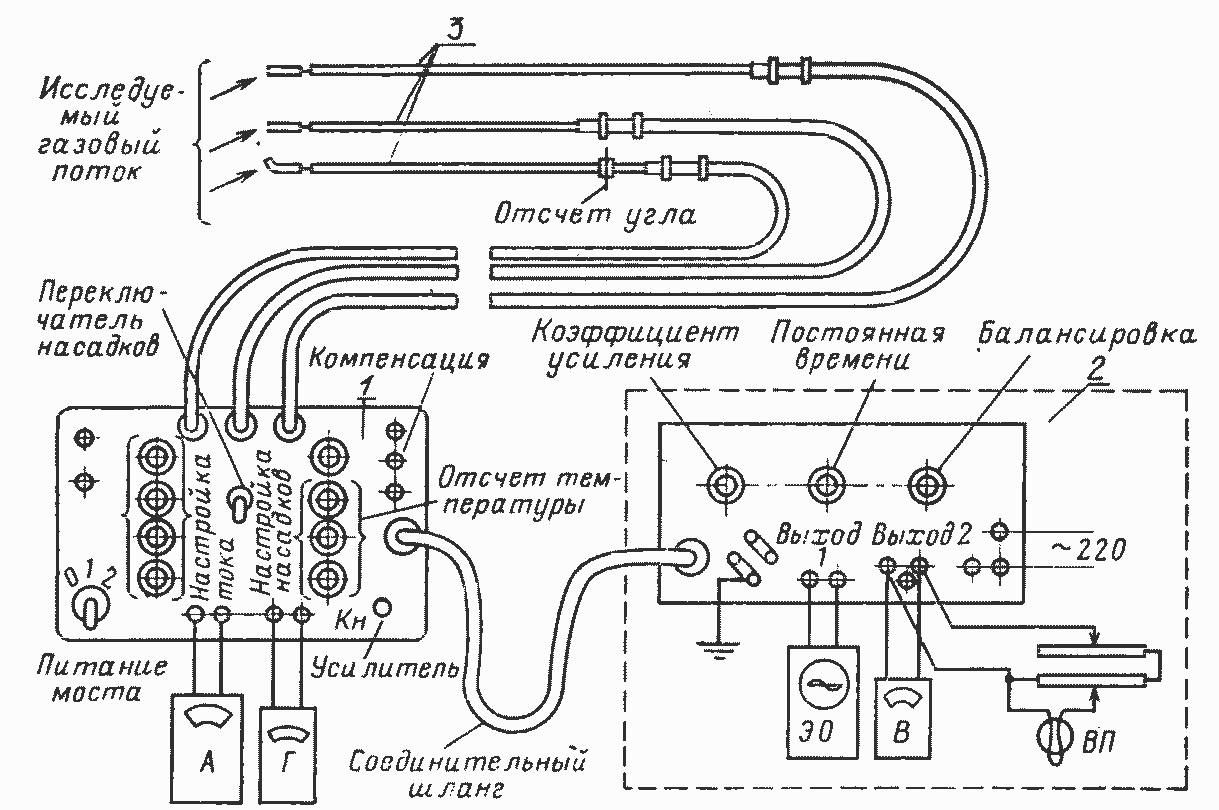

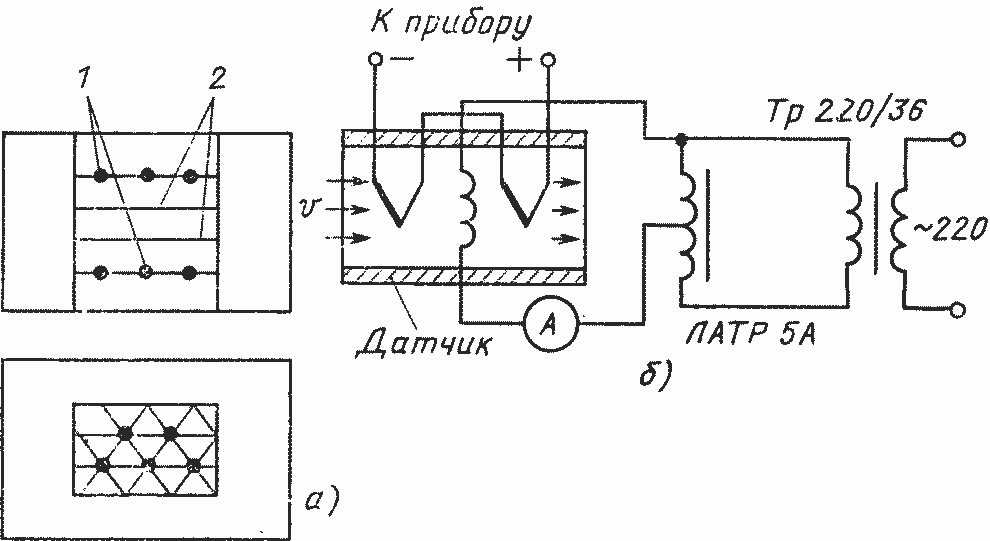

Рис. 9.24. Схема включения аппаратуры ЭТАМ-3 для исследования газовых потоков:

1 — измерительный мост (А — амперметр, Г — гальванометр); 2 — усилитель с компенсирующим устройством; ЭО — электронный осциллограф, В — вольтметр, ВП — вибратор осциллографа для записи пульсаций); 3 — насадки с соединительными шлангами

Определение расхода воздуха через роторы и вентиляторы производился путем измерения скоростей воздуха в радиальных каналах обода между полюсами. Для этой цели используются электротермоанемометр (ЭТАМ-3) и прибор для измерения расхода газа (ПИР).

Электротермоанемометр ЭТАМ-3, состоящий из измерительного моста, насадков и шлангов, при подключении стандартных измерительных приборов — амперметра и стрелочного гальванометра — позволяет определять среднюю температуру, среднюю скорость, усредненное направление скорости газового потока. При подключении к измерительному мосту электронного усилителя с приспособлением для компенсации тепловой инерции (типа ЭТА/УС-1 или ЭТА/УС-2), а также вспомогательной аппаратуры — осциллографа или вакуумной термопары с милливольтметром — могут быть осуществлены запись во времени или измерение эффективного значения пульсаций температуры и продольной составляющей пульсаций скорости газового потока. Структурная схема включения аппаратуры ЭТАМ-3 показана на рис. 9.24.

С комплектом используются стандартные измерительные приборы: стрелочный гальванометр с ценой деления (0,5—1,0)·10-6 А, например ГМП-149 МАП, и амперметр постоянного тока со шкалами 0,3; 0,75 и 1,5 А класса точности 0,2 или 0,5. Питание измерительного моста осуществляется от источника постоянного тока напряжением 80— 120 В (могут быть использованы четыре батареи БАС-80, соединенные параллельно).

Насадок электротермоанемометра ЭТАМ-3 состоит из латунной или медной трубки, на конце которой с помощью изолирующей втулки укреплены две никелевые ножки с приваренной к ним вольфрамовой нитью диаметром 18—20 мкм, длиной 4,5 мм.

Изготовляют два типа насадков ЭТАМ-3: большие — со стержнем диаметром 5 и длиной 900 мм и малые — со стержнем диаметром 4 и длиной 250 мм. В пределах этих типов насадки разделяются на прямые (нить расположена перпендикулярно стержню) и наклонные (с наклоном нити 45°). Прямые насадки служат для определения температуры, скорости и знака потока. Насадки с наклонной нитью предназначаются кроме перечисленных измерений также и для определения направления движения потока. Это достигается сравнением показаний электротермоанемометра при различных положениях насадка при вращении его вокруг оси стержня.

Большие насадки имеют защитные чехлы, дающие возможность вводить насадок в узкие каналы и щели испытуемого объекта без повреждения нити. Все насадки имеют передвижные фланцы с резьбой для закрепления насадка в нужном положении на стойке или стенке кожуха испытуемого генератора. При перевозке и хранении нить и ножки насадков закрывают прозрачными колпачками.

В муфте удлиняющего шланга имеется блокирующая кнопка, предотвращающая несогласованные действия двух операторов в тех случаях, когда один из них работает с насадками, а другой производит настройку и отсчеты на измерительном мосту. Схема измерительного моста и насадка ЭТАМ-3 показана на рис. 9.25. Переключатель насадков ПН обеспечивает поочередное включение в цепь моста одного из трех подсоединяемых насадков.

Рис. 9.25. Схема измерительного моста ЭТАМ-3: I—III — насадки

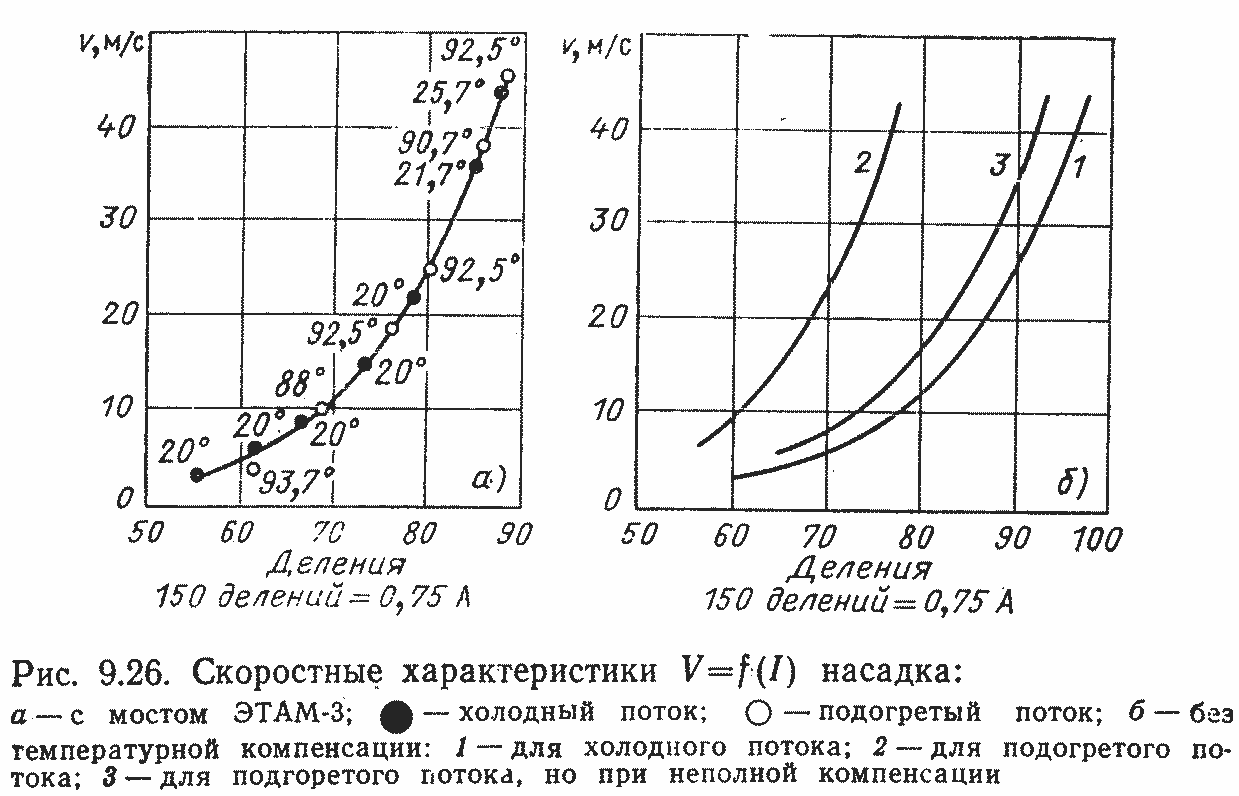

Порядок измерений аппаратурой ЭТАМ-3 состоит в следующем. Поместив насадок в требуемую точку исследуемого объекта и расположив нить перпендикулярно потоку, ставят переключатель Кл в положение 1 и, нажимая кнопку переключателя Кл, регулируют сопротивление Настройка насадка до достижения равновесия плеч моста, определяемого по гальванометру. Далее переставляют переключатель Кл в положение 2 и постепенно увеличивают ток измерительного моста изменением сопротивления Настройка тока моста до восстановления равновесия моста по гальванометру. Произведенный при этом условии отсчет тока моста Дает по градуировочной кривой скорость потока. Если нужно знать температуру потока, то по положению ручек определяют сопротивление и по графику температурной градуировки, составленному заранее для данного насадка, находят температуру потока. Пример скоростной градуировки насадка с измерительным мостом ЭТАМ-3 показан на рис. 9.26.

Для сравнения на рис. 9.26,б показаны результаты градуировки скоростей того же насадка в режиме постоянного сопротивления нити: при комнатной температуре 1 и в нагретом потоке 2. Как видно из рис. 9.26,б, подогрев потока вызывает значительное смещение характеристики. Точки, снятые в горячем потоке при температуре 88—98,7 °C, практически совпадают с кривой, снятой при комнатной температуре (20—25,7 °C).

Для уменьшения влияния температуры потока применяют упрощенную компенсацию 3 (рис. 9.26,б), когда в нижнем плече моста все время замкнуто накоротко, однако и при этом смещение характеристики остается значительным.

Погрешность измерений температуры и скорости газового потока электротермоанемометром ЭТАМ-3 при нормальном состоянии аппаратуры составляет соответственно ±1 и +2 °C. Такая погрешность вполне допустима при вентиляционных измерениях.

Рис. 9.27. Характеристики направленности насадка ЭТАМ-3:

а — с наклонной нитью; б — прямого насадка, затемненного защитным чехлом (нить выдвинута на половину диаметра чехла); 1—υ=15,2 м/с; 2—υ=5,5 м/с

Для определения направления потока в заданной точке наклонным насадком (после балансировки моста в положении. 1) ставят переключатель Кл в промежуточное положение 1—2 и, поворачивая насадок вокруг продольной оси, находят такое положение, при котором показания скорости минимальны. Это положение соответствует затенению нити ножкой насадка или наименьшему углу между направлением скорости и нитью. При этом определяется одна из составляющих вектора скорости по отношению к насадку.

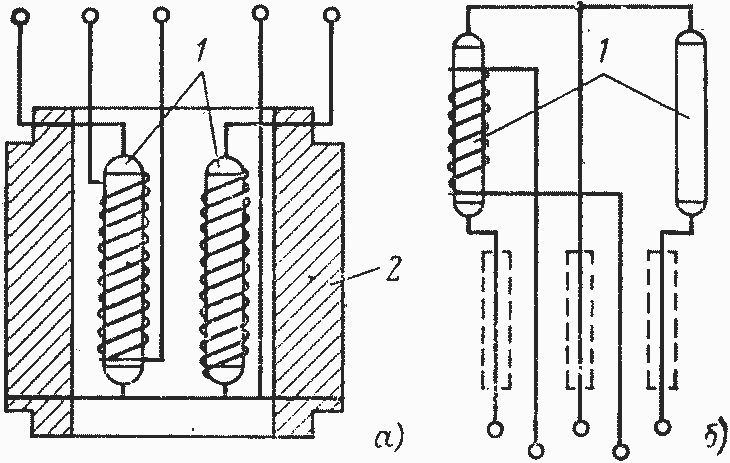

Рис. 9.28. Датчики для измерения скорости газа: 1 — полупроводниковые термосопротивления; 2 — корпус

Вторую составляющую вектора скорости определяют по соотношению наибольших и наименьших показаний насадка или по расположению максимумов в отношении точки затенения. Для быстрого нахождения второй составляющей вектора в этом случае используют расчетные графики. Примеры характеристик направленности насадка с наклонной нитью показаны на рис. 9.27,а. Для оценки направления потока в реальных условиях нет необходимости в снятии всего трафика, а достаточно найти его характерные точки. При определении знака потока во многих случаях удобно пользоваться прямыми насадками, используя защитный чехол для затенения нити. Характеристики направленности такого насадка показаны на рис. 9.27,б.

Прибор для измерения расхода газа (ПИР) состоит из датчика для измерения скорости газа (рис. 9.28) и измерительного устройства, предназначенного для выполнения необходимых переключений при измерениях.

Конструкция датчика зависит от конфигурации вентиляционных каналов, в которых необходимо измерить скорость газа. Для измерения скорости газа в каналах больших размеров удобна конструкция, показанная на рис. 9.28,а; для измерения скорости газа в каналах малых размеров пользуются датчиком, приведенным на рис. 9.28,б.

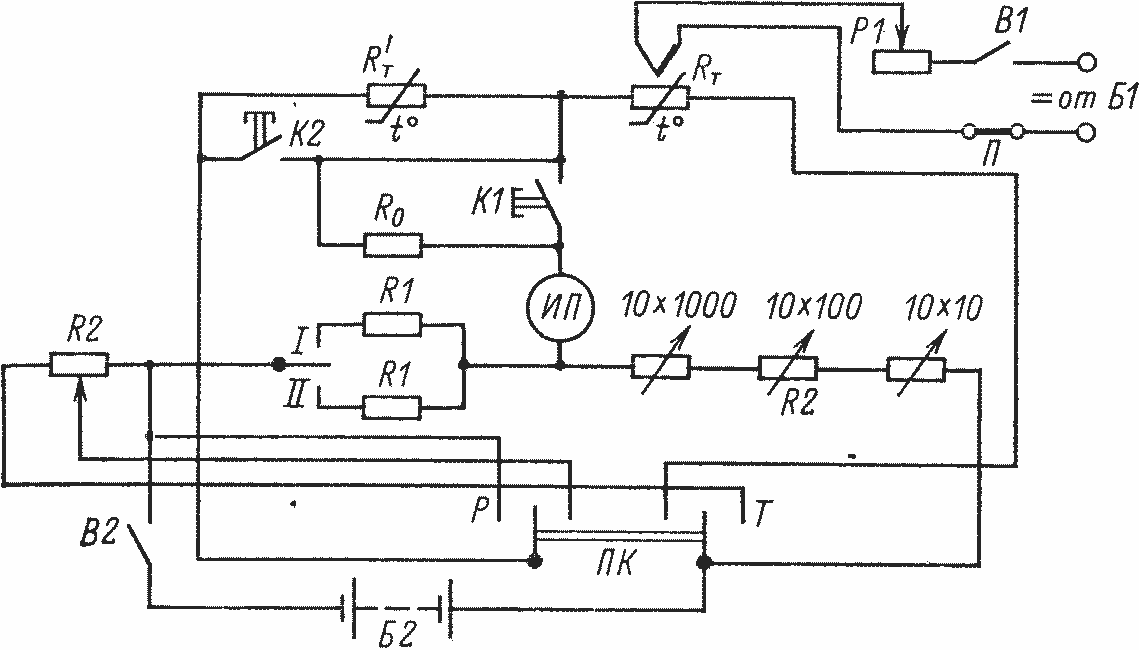

В комплект прибора для измерения скорости газа входит измерительное устройство, переключатель на определенное количество точек и блок питания. На рис. 9.29 приведена принципиальная схема такого измерительного устройства. Принцип действия прибора основан на косвенном измерении теплоотдачи нагретой нити, помещаемой в измеряемый поток. Измерения производятся с помощью двух термосопротивлений Rт и R'т, помещаемых в измеряемый поток, причем одно из них, RT, снабжено нагревателем, питающимся от батареи.

Указанные термосопротивления совместно с сопротивлениями R1 и R2 образуют четырехплечевой мост, к одной диагонали которого подключена батарея Б2, а к другой — индикатор ИП. При скорости газа, равной нулю, устанавливают начальный ток нагревателя Iно и, изменяя сопротивление R2, уравновешивают мост.

Рис. 9.29. Принципиальная схема измерительного устройства ПИР

При скорости газа, отличной от нуля, теплоотдача с поверхности нити нагревателя увеличивается, соответственно температура нагрева термосопротивления снижается, его сопротивление увеличивается и равновесие моста нарушается.

Для восстановления равновесия моста необходимо увеличить ток нагревателя. Таким образом, каждому значению тока нагревателя при равновесии моста соответствует определенная скорость газа. Градуировка устройства состоит в определении зависимости измеряемой скорости газа от тока нагревателя.

Кроме рассмотренного выше применяется метод определения скорости перемещения газа по его расходу. Измерения производят с помощью массметра, принципиальная схема которого представлена на рис. 9.30.

Массовый расход газа определяют по формуле

![]()

где G — количество проходящего газа, кг/ч; р — количество тепла, передаваемого газу при его прохождении через датчик в процессе измерения скорости, Дж/с; ср — теплоемкость газа, Дж/(кг-град); Δt — нагрев газа в датчике, °C; K=0,95-0,97 — коэффициент, зависящий от конструктивных особенностей датчика, в принятой для гидрогенераторов конструкции.

Рис. 9.30. Измерение скорости газа с помощью массметра: а — датчик (массметр): 1 — термопары; 2 — нагреватель; б — принципиальная схема

Принцип действия датчика основан на измерении разности температур проходящего через него воздуха, которому передается определенное количество тепла. Для точного измерения нагрева газа применяется дифференциальная гипертермопара, составленная из нескольких последовательно соединенных термопар. Измерение термо-ЭДС производится потенциометром. Нагревательная нить датчика изготовленная из константана. Подводимая к нагревательной нити электрическая мощность определяется как произведение I2r.

Схема включения датчиков примененная в аппаратуре ЭТАМ и ПИР почти полностью исключает влияние сопротивления дополнительных проводов и переходных контактов между щетками и кольцами на точность измерения, так как эти сопротивления малы по сравнению с сопротивлением плеч измерительного моста и других цепей, в которые они включаются.

При наличии большого количества насадков, установленных в вентиляционных каналах ротора, и малого количества контактных колец на валу ротора целесообразно на звезде ротора установить шаговый искатель, например типа ШИ-25/8, который позволяет производить измерения во многих точках без остановки машины.

Для приближенного определения расхода воздуха через вентилятор необходимо определить поле скоростей воздуха по всей ширине лопатки и учесть влияние зазора, измеряя скорость воздуха по всей его ширине. Величина и направление скорости потока перед лопатками определяются насадком электротермоанемометра с наклонной нитью, установленного вертикально на некотором расстоянии (50—60 мм) от лопаток вращающегося вентилятора. Расход воздуха через вентилятор определяют по формуле

![]()

где Dв — внутренний диаметр вентилятора; b — ширина лопатки; μ1= 0,5-0,7— коэффициент поджатия лопаток на входе, учитывающий неполное заполнение потоком входного сечения; с1r=сsina' — проекция вектора скорости при выходе на направление радиуса; с—скорость потока перед лопатками; а — угол между вектором скорости и его тангенциальной составляющей.

Определение количества воздуха, протекающего из камер лобовых частей обмотки на спинку статора, производится путем измерения скорости воздуха в верхнем и нижнем сечениях между наружным диаметром статора и корпусом генератора. Измерения производят насадком электротермоанемометра или насадком прибора ПИР, предварительно тарированными в условиях обдува, подобных условиям в генераторе. Измерения производят в нескольких точках по окружности кольцевого сечения. По полученным данным определяют среднюю скорость воздуха и подсчитывают суммарное количество воздуха, поступающего на спинку сверху и снизу.

Определение скоростей воздуха в каналах статора производится для выяснения полноты заполнения каналов воздухом, а также распределения расхода воздуха по длине статора. Измерения производят с помощью прибора ЭТАМ или ПИР. При исследовании заполнения каналов воздухом целесообразнее применять наклонный насадок электротермоанемометра, что позволяет определить и направление скорости в канале по обе стороны вентиляционной распорки. Пользование насадком прибора ПИР требует предварительной тарировки в модели канала с условиями обдува, аналогичными условиями в исследуемом генераторе.

Использование насадков электротермоанемометра с наклонной нитью позволяет определить величину и направление скорости потока в воздушном зазоре, для чего насадок втягивается в зазор через радиальный канал статора. Для защиты нити от повреждений при прохождении по каналу насадок заводят в зазор в защитном чехле, выполненном в виде стеклянной трубки. После выхода насадка в зазор нить вытягивается из чехла согласно предварительной разметке до места, где требуется измерить скорость и направление потока.

Измерение статического давления охлаждающего воздуха в вентиляционной системе.

В легкодоступных сечениях воздушного тракта, где скорости воздуха достаточно велики и представляется возможным определить примерное направление потока, статическое давление, мм рт. ст., можно измерить с помощью трубки Пито-Прандтля и микроманометра:

![]()

где h1 — показания микроманометра во время опыта; h0 — показания микроманометра перед опытом; i — синус угла наклона шкалы манометра перед опытом; γ=0,8 — удельный вес спирта, г/м3; s=760(273+t)/(Hстх293) — поправкаTt на температуру и давление воздуха, позволяющая привести данные к нормальным условиям (Н=760 мм рт. ст., t=20°С); kман — поправка на точность изготовления манометра; kтр — коэффициент трубки Пито- Прандтля (для практических измерений в описываемых исследованиях 1).

При измерении статических давлений в труднодоступных сечениях, в которых неизвестно направление потока (перед вентилятором у лобовых частей, перед звездой ротора) пользоваться гидродинамической трубкой невозможно. В этих случаях для измерения статического давления применяют ниппельную резиновую трубку с оплавленным и промазанным клеем концом, имеющим на боковой стенке два отверстия диаметром 0,2—0,5 мм, расположенных на противоположных концах диаметра трубки. Трубка соединяется с микроанемометром, а свободный конец ее вводится в измеряемый участок воздухопровода, где он устанавливается по направлению движения потока.