Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ, %, определенный как отношение активной составляющей тока утечки через изоляцию к его реактивной составляющей при приложении переменного напряжения, является важной характеристикой изоляции: tgδ%=100tgδ.

Величина tgδ зависит от температуры и прикладываемого напряжения. Для электрических машин с компаундированной изоляцией измерение tgδ не дает характерных результатов из-за сильного влияния короны (внешняя ионизация) и связующего состава изоляции.

Однако в настоящее время измерения tgδ широко используются заводами-изготовителями электрических машин и ремонтными предприятиями для опенки состояния изоляции отдельных стержней с термореактивной изоляцией.

Измерение угла диэлектрических потерь производят в холодном состоянии изоляции стержня не ранее 24 ч после окончания всего технологического процесса изготовления стержня и испытания повышенным напряжением, но до нанесения полупроводящего покрытия при напряжениях 0,5Uн; 1,0Uн, 1,5Uн.

По нормам, принятым на ремонтных предприятиях, изоляция считается удовлетворительной, если tgδ при номинальном напряжении и температуре 20°С для изоляции типа ВЭС-2 не превышает 6%, а прирост диэлектрических потерь ∆tgδ при испытательных напряжениях 0,5U и 1,5U не превышает 4%.

Для измерения tgδ на поверхность пазовой части стержня накладывают электрод из фольги внахлест не менее 10 мм, который туго прижимают к стержню, обматывая его хлопчатобумажной лентой вразбежку. По обе стороны электрода накладывают два охранных кольца из фольги шириной 20 мм, которые заземляют. Расстояние между электродом и охранным кольцом должно быть не более 2 мм.

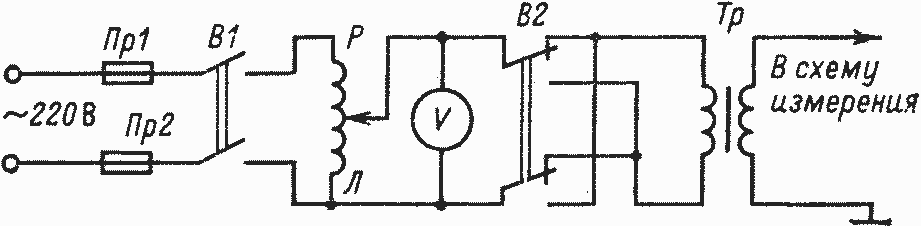

Рис. 9.3. Схема включения испытательного трансформатора:

Тр — испытательный трансформатор; Р — регулировочное устройство; B1 — рубильник; В2 — переключатель полярности испытательного трансформатора; Пр1, Пр2 — предохранители; V — вольтметр

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ производится мостами Р5026, МД-16 и Р-595 на высоком напряжении 6—10 кВ. В качестве испытательного трансформатора практически используется измерительный трансформатор напряжения, однофазный, масляный, на напряжение 10 кВ (НОМ-10), а в случае отсутствия последнего — НОМ-6, на обмотки низшего напряжения которых подается от регулировочного устройства напряжение соответственно 100 или 170 В. Трансформатор подключается по схеме, приведенной на рис. 9.3. В качестве выключателя В1 и переключателя В2 следует применять устройства с видимым разрывом. Регулирующим элементом может служить автотрансформатор ЛАТР-1м или РНО-250-2. При размещении регулировочного устройства с элементами включения и контроля рабочего напряжения нужно стремиться расположить их так, чтобы оператор, работающий с мостом, мог без посторонней помощи регулировать напряжение, изменять полярность испытательного трансформатора, включать и отключать его.

После того как все оборудование установлено на выбранном месте, необходимо:

открыть крышку моста и надежно заземлить корпус, соединить зажим заземления моста с контуром заземления;

заземлить корпус испытательного трансформатора, вывод низшего напряжения его вторичной (повышающей) обмотки и корпус регулировочного устройства.

наложить временное заземление на вывод высшего напряжения вторичной обмотки испытательного трансформатора. Все заземления должны быть выполнены цельной медной проволокой (без скруток) диаметром не менее 3 мм. Только после этого можно приступить к сборке схемы питания испытательного трансформатора.

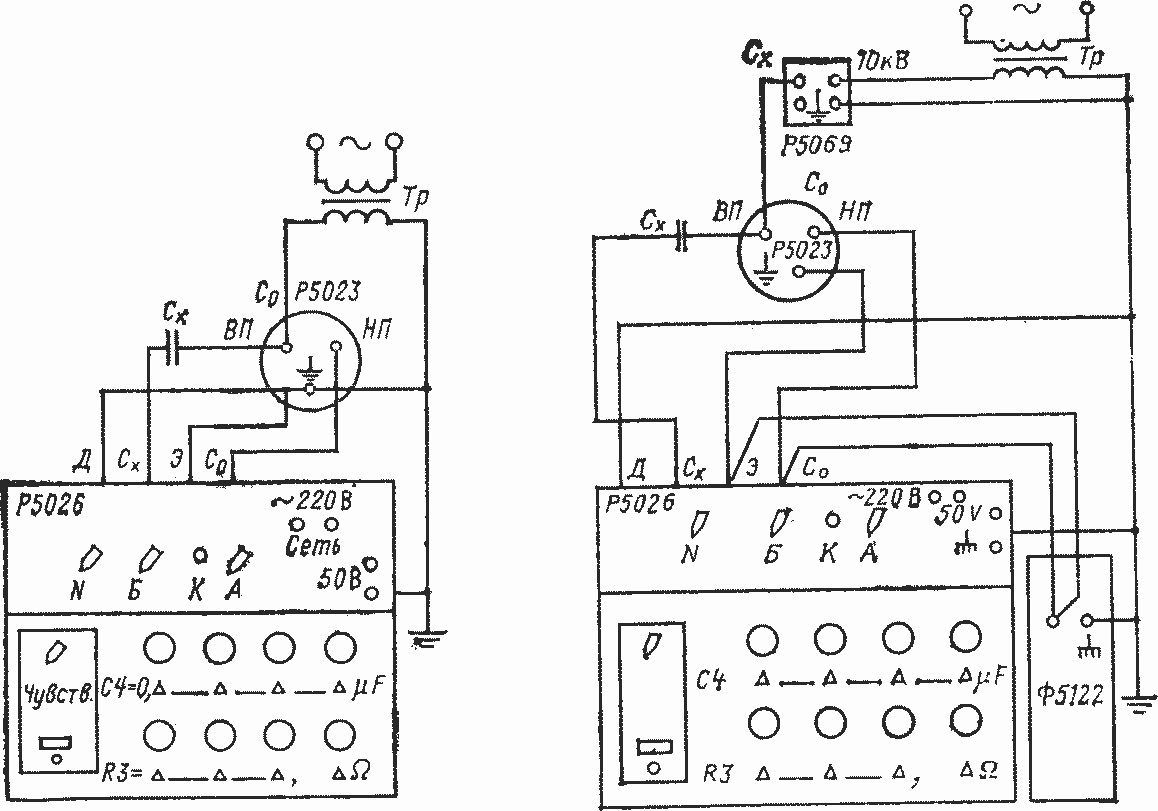

Рис. 9.4. Нормальная (прямая) схема соединения моста переменного тока Р5026 при работе на высоком напряжении:

А — переключатель пределов измерения; К — блокировочная кнопка переключателя; Б — переключатель полярности нуль-индикатора и знака тангенса угла диэлектрических потерь; Ν — переключатель плеча; Р5023 — образцовый воздушный конденсатор; ВП — высокопотенциальный вывод образцового конденсатора; НП — низкопотенциальный зажим образцового конденсатора; Д, Сх, Э, С0 — зажимы; С4 — ряд емкостей; R3 — ряд сопротивлений Ф5122 — устройство защитного потенциала; Р5069 — блок конденсаторов

Рис. 9.5. Схема соединений моста Р5026 при работе на высоком напряжении по нормальной (прямой) схеме с Ф5122 и Р5069:

Собирая схемы для измерения тангенса угла диэлектрических потерь (рис. 9.4 и 9.5), необходимо следить за тем, чтобы провод, идущий от испытательного трансформатора к образцовому конденсатору, а также соединительные кабели моста, проводники которого находятся под испытательным напряжением, не касались заземленных предметов и не приближались к ним на расстояние меньше 100—150 мм. В случае необходимости их можно закрепить на изоляторах. Провод, заземляющий вывод высокопотенциального зажима (ВП) образцового конденсатора, должен быть уделен не менее чем на 100—150 мм. Ножки конденсатора не должны быть загрязнены; под днищем конденсатора недопустимо наличие каких-либо случайных предметов или неровной поверхности пола.

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ИЗМЕРЕНИИ МОСТОМ Р5026 НА ВЫСОКОМ НАПРЯЖЕНИИ

- Собирается схема измерения, проверяется надежность всех заземлений, исходное положение всех ручек управления (рис. 9.4): а) ручка «Чувств.» — в положении «Выкл.»; ручки ряда R3 — в положении отсчета 50 Ом; ручки ряда С4 — в положение «0,001 мкФ»; ручка переключателя А — в положении предполагаемого значения измеряемой емкости.

Если переключатель А находится в положении, соответствующем работе на низком напряжении, при переводе его ручки в положение, соответствующее работе на высоком напряжении, необходимо нажать кнопку К и отпустить после перехода указателя ручки на обозначение красного цвета.

Если порядок емкости неизвестен, переключатель А необходимо установить в положение измерения наибольшей емкости и при последующем устанавливании моста установить вначале испытанное напряжение 3 кВ, не снимая значения ряда R3 менее 15 Ом.

- Включается регулирующее устройство кнопкой «Сеть» на Ф5122 (при работе с устройством защитного потенциала) и плавно поднимается напряжение до требуемого значения. Тресков, разрядов или шипений в элементах схемы не должно быть. При обнаружении пробоя напряжение немедленно отключается.

- Включается тумблер «Сеть» моста. При этом загорается лампочка освещения шкалы микроамперметра.

- Устанавливается ручка «Чувств.» в такое положение, при котором стрелка микроамперметра отклоняется на 30—35 мкА.

- Выбирается вращением ручки А переключателя пределов измерения положение, при котором отклонение стрелки микроамперметра будет минимальным. При этом не допускается нажимать кнопку К.

- Создается положение, при котором стрелка микроамперметра наиболее близко подойдет к нулевой отметке шкалы; поочередно регулируют сопротивления ряда R3 и емкости ряда С4, увеличивая при этом чувствительность указателя равновесия.

- Уравновешивание моста заканчивается при такой чувствительности, при которой R3 или С4 изменяются на величину, равную 0,5 допускаемой основной погрешности, вызывает отклонение стрелки микроамперметра не менее чем на 0,5 мм.

- При наибольшей чувствительности уравновешивание производится по минимальному отклонению стрелки микроамперметра.

8. Записывается значение отсчета С4 и R3, а также положение переключателя полярности Б на мосте и переключателя полярности В2 (см. рис. 9.3) на регулирующем устройстве.

9. Уменьшается чувствительность указателя равновесия и переводится переключатель полярности Б в другое положение tgδ, производится дополнительная регулировка С4 и R3 и записываются полученные результаты.

10. Устанавливается переключатель «Чувств.» в положение «Выкл.». Переводится переключатель полярности сети В2 (регулирующего устройства) во второе положение, если изоляция испытуемого объекта не будет повреждена или перекрыта импульсом напряжения при переключении. В противном случае испытательное напряжение перед переключением снижается на регулировочном устройстве, а затем снова повышается до требуемого значения.

11. Производится повторное регулирование (уравновешивании моста).

12. Переключатель «Чувств.» устанавливается в положение «Выкл.», на регулировочном устройстве снижается напряжение до нуля, отключается выключатель В1 и устанавливается переключатель полярности В2 в среднее положение.

13. Вычисляется Сх и tgδх по формулам