2.7 Предупреждение и ликвидация загорания отложений сажи и уноса в хвостовых поверхностях нагрева котельных агрегатов

Загорание отложений сажи, образующейся при сжигании мазута, а также уноса несгоревшей пыли в конвективных шахтах, регенеративных воздухоподогревателях (РВП) и газоходах котлов приводит к серьезным повреждениям оборудования и значительным затратам средств и времени на их ремонт и восстановление.

Ниже приводятся наиболее характерные случаи загораний отложений в газоходах котельных агрегатов и РВП.

На одном из котлов ТП-100 паропроизводительностью 640 т/ч, рассчитанном на сжигание антрацита, во время комплексного опробования загорелись отложения уноса в конвективной шахте, что вызвало серьезное повреждение воздухоподогревателя. Причиной образования недогоревших отложений явились неполное сгорание мазута и невоспламенение пыли, подаваемой в топку вместе с воздухом через сбросные горелки. Мазутные форсунки, установленные на котле, не имели организованного подвода воздуха. Сбросные горелки были расположены на большой высоте от ядра мазутного факела.

Загорание отложений в газоходах и всасывающих коробах дымососов произошло на Тольяттинской ТЭЦ (котел ТП-80), где включение питателей пыли было произведено в условиях неустойчивого процесса горения при растопке на обводненном мазуте.

Наиболее часто возникают пожары в РВП. Случаи пожаров в воздухоподогревателях с их полным разрушением имели место на Карагандинской ГРЭС-1, ТЭЦ Челябинского металлургического завода, Кустанайской ТЭЦ-1. На Балаковской ТЭЦ-4 Саратовэнерго (котел ТГМ-84) в результате пожара повреждена значительная часть набивки ротора, вышли из строя радиальные и периферийные уплотнения, ротор просел на нижнюю торцевую часть корпуса. Причиной пожаров были неудовлетворительное состояние мазутного хозяйства и растопка котла при недопустимо низком давлении мазута и недостаточном его подогреве.

На Северодвинской ТЭЦ-2 во время первых пусков головного котла с наддувом ТГМЕ-464 при работе на мазуте под разрежением с малой нагрузкой произошло загорание отложений в набивке ротора РВП-88. Большая часть набивки РВП оказалась поврежденной. После замены набивки и некачественно проведенной промывки ротора во время пуска котла оставшиеся отложения загорелись вторично.

Занос набивки РВП отложениями произошел в результате неполного сгорания обводненного и плохо разогретого мазута, недостаточного подогрева воздуха перед воздухоподогревателем. Отсутствие сигнализации на щите управления по разности температур газов перед РВП и воздуха за ним не позволило персоналу своевременно установить факт возникновения пожара и принять соответствующие меры для его тушения.

Анализ случаев загораний сажи и уноса в хвостовых поверхностях нагрева и газоходах котельных агрегатов показывает, что основными их причинами являются неудовлетворительное состояние. мазутного хозяйства (недостаточная температура подогрева мазута и его большое обводнение), неудовлетворительная организация процесса горения (некачественная сборка форсунок, установка неисправных и не проверенных на стендах форсунок, работа форсунок без организованного подвода к ним воздуха), работа котла или отдельных горелок с недостатком воздуха, недостаточный подогрев воздуха перед воздухоподогревателями мазутных котлов, преждевременная подача твердого топлива или сбросного воздуха из систем пылеприготовления в непрогретую топку, работа на смеси твердого топлива с жидким или газообразным с грубым нарушением воздушного режима, отсутствие или несвоевременный ввод в эксплуатацию средств очистки поверхностей нагрева.

На некоторых электростанциях отсутствуют необходимый контроль за состоянием поверхностей нагрева и сигнализация при возникновении пожара; зачастую имеющиеся устройства сигнализации остаются невключенными.

В целях предупреждения аварий, связанных с загоранием отложений сажи и уноса в конвективных шахтах, РВП и газоходах котельных агрегатов, предлагается:

- Обеспечить бесперебойную подачу в котельную необводненного отфильтрованного мазута при температуре и давлении в соответствии с требованиями ПТЭ (§ 15.39—15.41, 15.45). Подогрев мазута должен быть таким, чтобы его вязкость не превышала, °ВУ:

для котлов, работающих с механическими и паромеханическими форсунками, — 2,5;

для котлов, работающих с паровыми и ротационными форсунками,—6.

- К установке на котлы допускать только проверенные и протарированные на водяном стенде (рис. 2.8) форсунки (§ 17.24 ПТЭ). Для этого необходимо:

а) при сборке тщательно осматривать форсунки с целью проверки чистоты поверхностей, отсутствия заусенцев, забоин, кокса и грязи; детали форсунок даже с незначительными дефектами к сборке не допускаются;

б) проверку форсунок, работающих с давлением мазута до 2 МПа (20 кгс/см2), на водяном стенде производить при давлении воды, равном номинальному давлению топлива. Форсунки, рассчитанные на работу с большим давлением, проверять при давлении воды не ниже 2 МПа (20 кгс/см2).

1 Здесь и далее ссылки на «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» (изд. 13-е, переработанное и дополненное,- М.: Энергия, 1977).

Давление воздуха при проверке паромеханических форсунок должно соответствовать давлению пара, идущего на распыл;

в) качество распиливания при проверке форсунок на стенде определять визуально; конус распыленной воды должен иметь мелкодисперсную структуру без заметных на глаз отдельных капель, сплошных струй и легко различимых местных сгущений (полос);

г) проверять угол раскрытия конуса для комплекта форсунок, устанавливаемых на котел (не должен отклоняться более чем на + 5° от заводской нормали);

д) при проверке на стенде обращать внимание на плотность прилегания отдельных элементов форсунки и ее штанги; форсунки с неплотными соединениями отдельных элементов к установке на котел не допекаются;

е) проверить разницу в поминальной производительности от

дельных форсунок в комплекте, которая не должна превышать 1,5% (в случае отличия давления воды во время тарировки от номинального давления топлива перед форсунками расходные характеристики форсунок должны быть пересчитаны на номинальное давление); особенно жесткие требования к подбору форсунок по производительности должны предъявляться в случае работы котлов в режиме с малыми избытками воздуха;

ж) после проверки на стенде форсунки снабдить бирками с указанием производительности, диаметра распылителя и длины штанги;

з) запасные форсунки хранить на специально оборудованном стеллаже;

и) форсунки устанавливать в горелках таким образом, чтобы распыленный мазут не попадал на стенки амбразуры; расстояние между образующей конуса распыленного мазута и выходной кромкой амбразуры устанавливать в пределах 50—80 мм (в зависимости от конструкции горелки).

- Ко всем мазутным форсункам (включая растопочные) вы полить организованный подвод воздуха, обеспечивающий хорошее его перемешивание с топливом. Работа мазутных форсунок без организованного подвода к ним воздуха запрещается (§ 17.27 ПТЭ).

Рис. 2.8. Схема водяного стенда для проверки паромеханических форсунок.

— форсунка; 2 — каркас; 3 - измерительная диафрагма; 4, 5 - манометры; 6 — центробежный насос; 7—10 — вентили 20 мм; 11 — тарировочный бак; 12 — вентиль 50 мм; 13 — ограждение из листового железа.

4. Наиболее благоприятные условия для сажеобразования создаются при температуре топки, недостаточной для дожигания углерода. Особую опасность представляет пусковой период на вновь вводимых котлах, когда неналаженность оборудования и режимов горения часто сочетается с длительной работой котлов на малых нагрузках.

Учитывая вышесказанное, с момента растопки котла вести постоянное наблюдение за работой горелок, обращая внимание на отсутствие в факеле дымных полос и летящих искр. Обеспечивать правильное ведение воздушного режима работы отдельных горелок и котлоагрегата в соответствии с режимными картами и заводскими инструкциями. При неудовлетворительной работе отдельных форсунок своевременно производить их замену.

- При растопке и работе котлов в переменных режимах вести тщательное наблюдение за температурой газов и воздуха после каждой из ступеней трубчатых воздухоподогревателей, за температурой газов и горячего воздуха в РВП.

- Растопку котлов, сжигающих сернистый мазут, производить с предварительно включенной системой подогрева воздуха перед воздухоподогревателями. Подогрев воздуха в начальный период должен быть не ниже 60 °С.

При дальнейшей эксплуатации температура воздуха, поступающего в воздухоподогреватель, должна поддерживаться не ниже 110°С — для котлов с трубчатыми воздухоподогревателями и 70 °С — для котлов с РВП (§ 17.25 ГПЭ).

- Не выполнять обводные газоходы и воздуховоды помимо РВП для пуска котла, поскольку их использование не исключает заноса набивки во время растопок (через неплотности отключающих шиберов) и, кроме того, приводит к значительным перетокам газов помимо РВП во время нормальной эксплуатации и соответственно к снижению экономичности.

- Подачу в топку пыли топлив с выходом летучих менее 15% начинать при нагрузке котла не ниже 30% номинальной; при работе на топливах с выходом летучих более 15% разрешается подача пыли при меньшей тепловой нагрузке, установленной исходя из условия устойчивого воспламенения. Полное отключение мазута или газа производить при нагрузке, установленной на основании опыта эксплуатации, что должно быть отражено в местной инструкции.

- Не допускать подачи запыленного воздуха в холодную топку и при неустойчивом режиме горения растопочного топлива.

- Строго придерживаясь графика, производить обдувку и очистку дробью конвективных поверхностей нагрева и очистку РВП. Периодичность включения средств очистки при эксплуатации должна быть установлена для конкретных условий работы котлов в зависимости от вида топлива и конструкции котла.

- При работе парового котла под нагрузкой для контроля загорания отложений использовать сигнализацию по разности температур газов на входе в воздухоподогреватель (ступень воздухоподогревателя) и воздуха на выходе из него. Срабатывание сигнала должно происходить при снижении разности температур ниже 30°С (уточняется в зависимости от конкретных условий эксплуатации и утверждается главным инженером электростанции).

Регулярно осуществлять контроль за температурой уходящих газов и горячего воздуха (резкое повышение этой температуры на 20—30°С свидетельствует о загорании отложений). С целью уточнения места загорания устанавливать в каждом газоходе за воздухоподогревателем помимо штатного контроля не менее трех термопар с выводами их на показывающий прибор.

На остановленных паровых и водогрейных котлах контроль загорания отложений осуществлять по штатным приборам температуры уходящих газов.

- Котлы, сжигающие мазут в качестве основного или растопочного топлива, оснащать средствами пожаротушения воздухоподогревателей.

В качестве основного противопожарного средства к конвективным шахтам и РВП подводить воду, расход которой должен составлять не менее 8—10 т/ч на 1 м2 сечения конвективной шахты или ротора РВП (см. приложение).

Вода к конвективным шахтам подводится из производственного водопровода через специальные трубы, установленные в газоходах паровых котлов над воздухоподогревателями I и II ступеней, а водогрейных котлов — над конвективными поверхностями. Трубы должны быть размещены так, чтобы возможно более равномерно орошалось все поперечное сечение шахты.

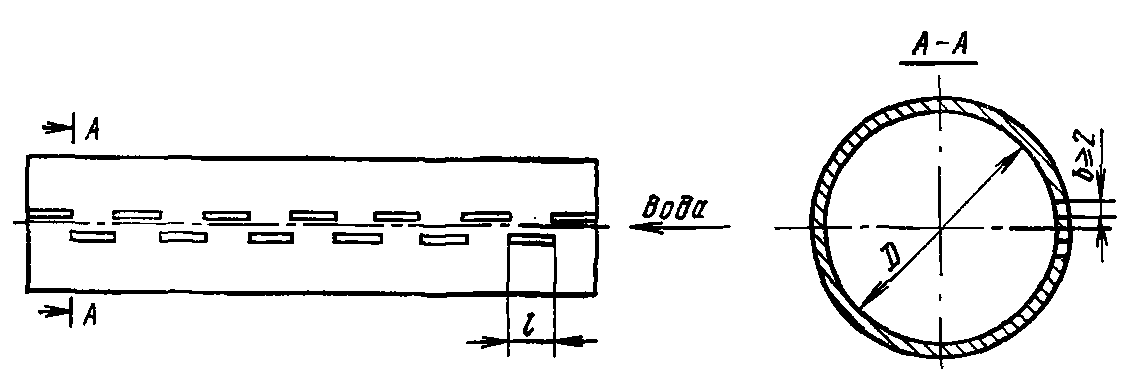

Вода к РВП подводится: 4—5 т/ч — из системы обмывки РВП; остальные 4—5 т/ч — из производственного трубопровода через-трубы, установленные в верхних газовом и воздушном коробах (рис. 2.9).

Так как вероятность одновременного возникновения пожара (на одном котле) в нескольких РВП или обеих конвективных шахтах мала, указанные расходы подаваемой воды должны относиться к сечению одной из шахт или одного РВП (когда их установлено два и более)

Расход воды и диаметр магистрального трубопровода в котельном помещении определяются исходя из потребности тушения пожара в конвективной шахте самого мощного котла или наиболее крупного РВП.

Рис. 2.9. Схема подачи воды для тушения пожара в РВП.

----------- -линия обмывки РВП;------------------- —вода в пожарной магистрали;

Т —«вестовая труба» с шайбой диаметром 3 мм; К—дренажная воронка.

Для тушения пожара в конвективной шахте парового котла с трубчатым воздухоподогревателем допускается вместо воды применять сухой или слабоперегретый пар давлением 0,5-1,8 МПа (5—18 кгс/см2) в зависимости от источника питания (производственного отбора или противодавления теплофикационных турбин РОУ 40/13, линии собственных нужд). Расход пара — 2,5—3,0% паропроизводительности котла. Для тушения загораний отложений в конвективной поверхности водогрейного котла можно использовать систему обмывки.

- При определении источника подачи воды исходить из продолжительности тушения пожара: в первые 30 мин расход воды полный, и последующие 30 мин он может быть в 2 раза меньше

- Для предотвращения коррозии труб воздухоподогревателя и набивки РВП вследствие возможного попадания в них воды из трубопроводов пожаротушения на подводящих воду линиях установить последовательно два вентиля с врезанной между ними «вестовой трубой» (рис. 2.10). На «вестовую трубу» вместо вентиля навернуть колпачок с отверстием диаметром 3 мм. Для надежного дренирования воды (конденсата пара) подвод ее осуществляется снизу с восходящим участком перед орошающими трубами высотой не ниже 1 м.

С целью исключения во время эксплуатации перетока воздуха из воздушной части РВП в газовую через трубы пожаротушения на линии подвода воды между воздушной и газовой, частями установить разделительный вентиль (см. рис. 2.9).

- Регулярно по утвержденному графику производить внешний осмотр арматуры трубопроводов пожаротушения и следить за наличием воды и пара в подводящих магистралях.

- Воздушные и газовые короба под РВП, короба под конвективными шахтами, а также нижние части топок башенного типа оборудовать дренажными трубами с устройствами, препятствующими присосу воздуха через эти дренажные трубы в газоходы котла.

- Для наблюдения за состоянием поверхностей нагрева воздухоподогревателей (набивки и труб) и визуального определения очагов горения при поступлении сигнала о загорании установить гляделки в газоходах перед каждой ступенью трубчатого воздухоподогревателя и за ней, в газовых коробах — перед РВП и за ним, в воздушных коробах — за РВП.

Гляделки следует установить в доступных и безопасных местах; они должны быть удобными для осмотра верхней и нижней торцевых поверхностей ротора РВП, верхней и нижней трубных досок обеих ступеней трубчатого воздухоподогревателя, должны легко открываться и герметически закрываться.

- Непосредственно перед остановом котла, работавшего на мазуте, произвести очистку дробью конвективных поверхностей нагрева и тщательную обдувку набивки РВП.

Рис. 2.10. «Вестовая труба» для подачи воды в РВП.

19. После отключения последней горелки производить наружный и внутренний (через гляделки) осмотр РВП и трубчатого воздухоподогревателя. Продолжительность наблюдения за воздухоподогревателями остановленного котла и периодичность их осмотров устанавливаются по местным инструкциям.

2. Выключать приборы, показывающие и регистрирующие температуру воздуха и газа перед РВП и за ним, температуру воздуха и газа перед каждой ступенью трубчатого воздухоподогревателя и за ней, а также температуру уходящих газов водогрейного котла не ранее чем через 24 ч после останова котла.

3. При признаках загорания немедленно произвести осмотр газохода, проверить температуры газов по всем установленным в газоходах термопарам, поставить в известность пожарную команду и в дальнейшем вести наблюдение за участком наиболее вероятного загорания.

4. При возникновении пожара в газовом тракте парового котла:

а) немедленно остановить котел;

б) остановить дутьевые вентиляторы и дымососы, вентиляторы рециркуляции; закрыть их направляющие аппараты;

в) закрыть шиберы, отключающие РВП по газу и по воздуху;

г) включить систему средств пожаротушения и проверить на линии отвода воды из коробов открытие запирающих устройств («хлопушек»);

д) вызвать пожарную команду;

е) проверить плотность закрытия всех гляделок и лазов.

При загорании в конвективной поверхности остановленного водогрейного котла немедленно подать воду на пожаротушение и обеспечить, если возможно, проток сетевой воды через котел.

Последствия пожара зависят в основном от времени, прошедшего с момента загорания до начала тушения, а также от быстроты проведения всех операций по ликвидации пожара.

5. Ротор РВП не останавливать до полной ликвидации пожара. В случае самопроизвольного или вынужденного останова электродвигателя ротор РВП проворачивать вручную.

6. После ликвидации пожара в РВП удалить все поврежденные пакеты, а также пакеты, поверхность которых подвергалась снаружи частичному окислению. Во избежание повторного загорания окисленные нагревательные элементы можно устанавливать только после их тщательной очистки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примеры определения необходимого расхода воды на пожаротушение

1. Котел паропроизводительностью 320 т/ч на давление пара 14 МПа (140 кгс/см 2) с трубчатым воздухоподогревателем. По глубине котлоагрегата расположены две конвективные шахты, разделенные воздушным коробом. Площадь каждой из конвективных шахт F = = 10• 2 = 20 м2. Расход воды на пожаротушение из производственного водопровода 10-20 — 200 м3/ч.

2. Котел паропроизводительностью 420 т/ч на давление пара 14 МПа (140 кгс/см2) с двумя РВП диаметром 5400 мм. Площадь сечения ротора каждого РВП F = 5,42• 0,785 = 22,9 м2. Расход воды от системы обмывки и из производственного водопровода - по 5 • 22,9 =114,5 м3/ч.

3. Котел паропроизводительностью 500 т/ч на давление пара 13 МПа (130 кгс/см2) с одним РВП диаметром 8800 мм. Площадь сечения ротора F = 8,82 • 0,785 = 60,7 м2. Расход воды из каждого источника по 5 • 60 = 300 м3/ч.

4. Котел паропроизводительностью 950 т/ч на давление пара 25,5 МПа (255 кгс/см1) с двумя РВП диаметром 9800 мм. Площадь сечения ротора F = 9,82 • 0,785 = 75,4 м2. Расход воды из каждого источника по 60-5 = 300 м3/ч.

При скорости воды в подводящих трубопроводах четырех рассматриваемых котлов 1,7—2,2 м/с диаметр их равен соответственно 200; 150; 250 и 250 мм.