- Наименование и маркировка поверхностей нагрева котлов и их элементов

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Поверхностями нагрева (в конструктивном понимании этого термина) называются части котла, в которых обогреваемая среда (пар, вода, воздух1) получает тепло; к ним условно относятся также и все соответствующие (подводящие и отводящие) трубы, раздающие и собирающие коллекторы и другие элементы, разграничивающие указанные части между собой.

По стадиям процесса генерации пара, как известно, различают поверхности нагрева водоподогревательные, испарительные (парогенерирующие) и пароперегревательные (первичный и промежуточный пароперегреватели).

Воздухоподогреватели в п. 2.17 не рассматриваются.

Наименования поверхностей нагрева и их элементов указаны в табл. 2.3.

В каждом котле имеются один водяной экономайзер (конвективная водоподогревательная поверхность), один первичный пароперегреватель и в зависимости от схемы блока один промежуточный пароперегреватель и более. Поэтому не допускаются, например, такие наименования, как потолочный пароперегреватель или ширмовый пароперегреватель.

В наименовании отдельных частей поверхностей нагрева учитываются также и другие характерные признаки: конструктивные, размещение в газоходах, преобладающий вид теплообмена (радиационный или конвективный). Например: нижняя радиационная часть топки, ширмы, конвективная часть пароперегревателя, потолочный экран, фронтовой экран и др.

Части поверхностей нагрева, включенные по обогреваемой среде и газам последовательно и разграниченные коллекторами, называются

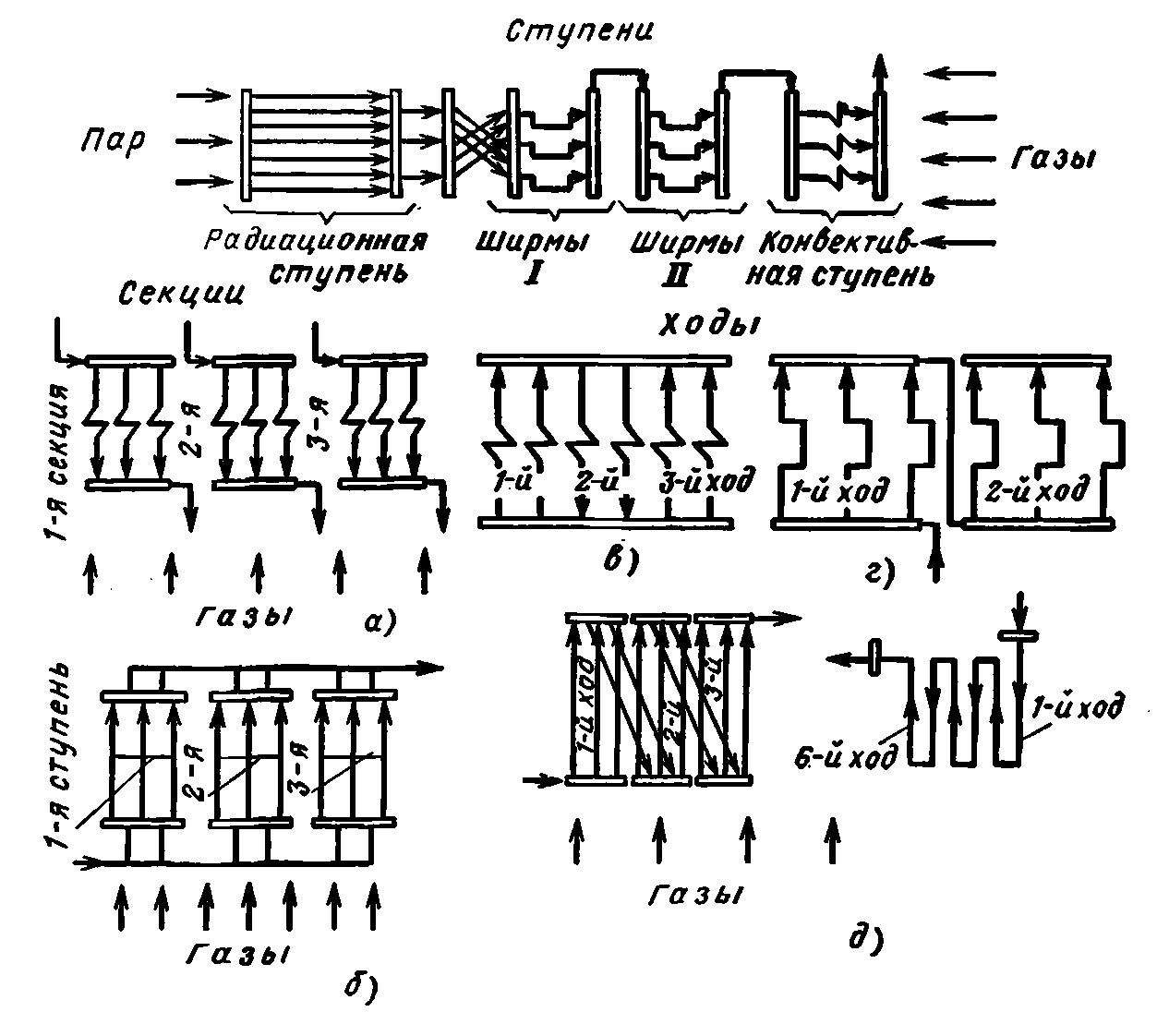

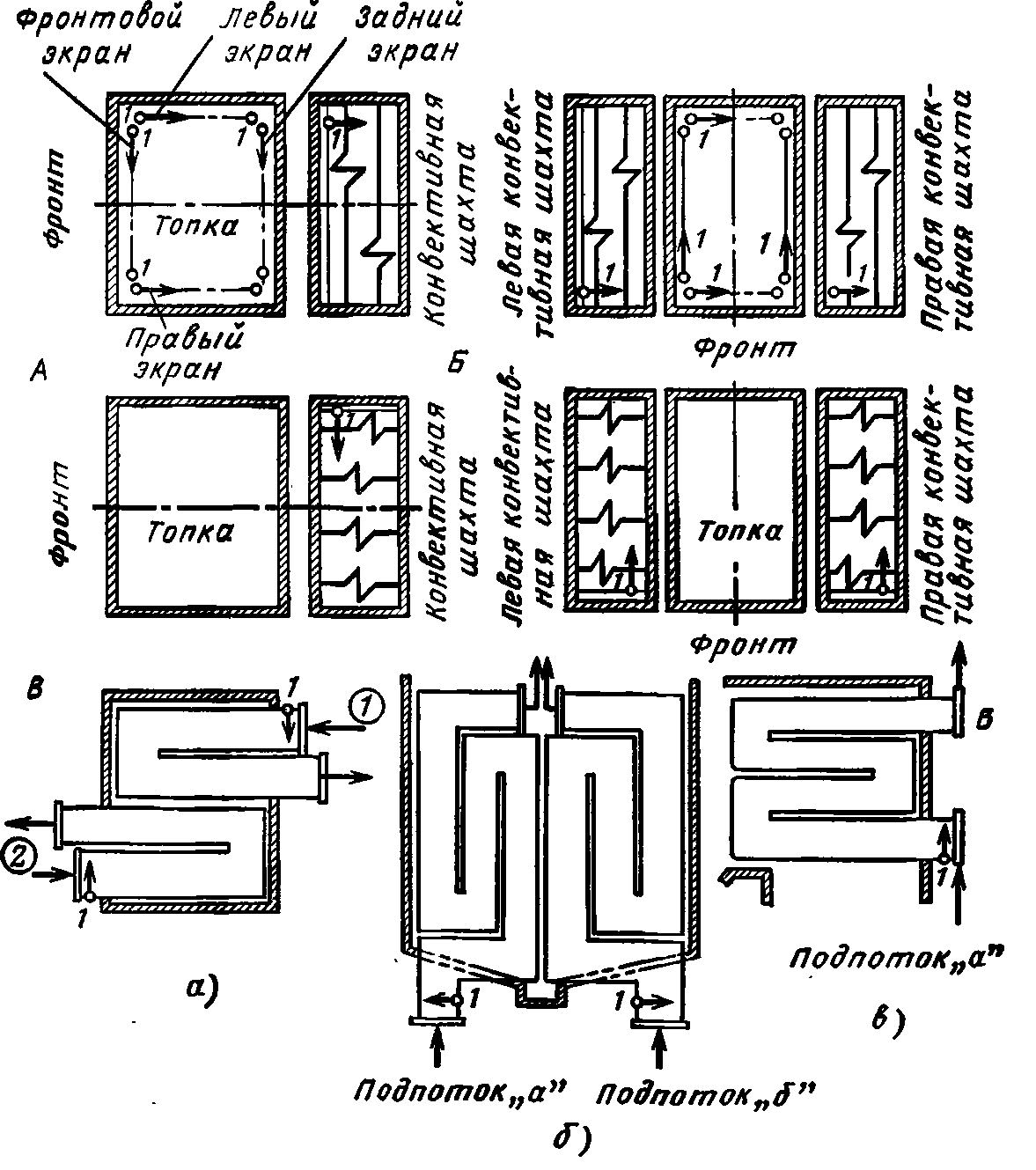

ступенями (рис. 2.72).

Рис. 2.72. Наименование частей поверхностей нагрева котла, а —секция конвективной ступени; б —секции экранов — панель; в —ходы конвективной ступени; г - ходы ширм; д — ходы экранов.

Таблица 2.3

Наименования и условные обозначения типовых поверхностей нагрева их элементов

Примечание. В обозначениях элементов промежуточного пароперегревателя добавляется индекс «пп» (ППщ,, ПКпп и т. д.).

Ступени в свою очередь могут делиться на ходы — части, включенные по обогреваемой среде последовательно, а по газам — параллельно (рис. 2.72, в—д). Трубы, змеевики, отдельные ширмы, коллекторы являются элементами поверхностей нагрева.

Змеевик - обогреваемый элемент поверхности нагрева (секции, ступени), состоящий из прямых труб и гибов.

Поверхности нагрева в мощных котлах, как правило, секционируются — компонуются в виде двух или более параллельных контуров таким образом, что потоки обогреваемой среды, протекающие по контурам, не смешиваются между собой.

Когда деление на параллельные контуры ограничивается отдельными ступенями, контуры называются секциями (рис. 2.72, а, б). Секции экранов обычно называются панелями (рис. 2.72,б).

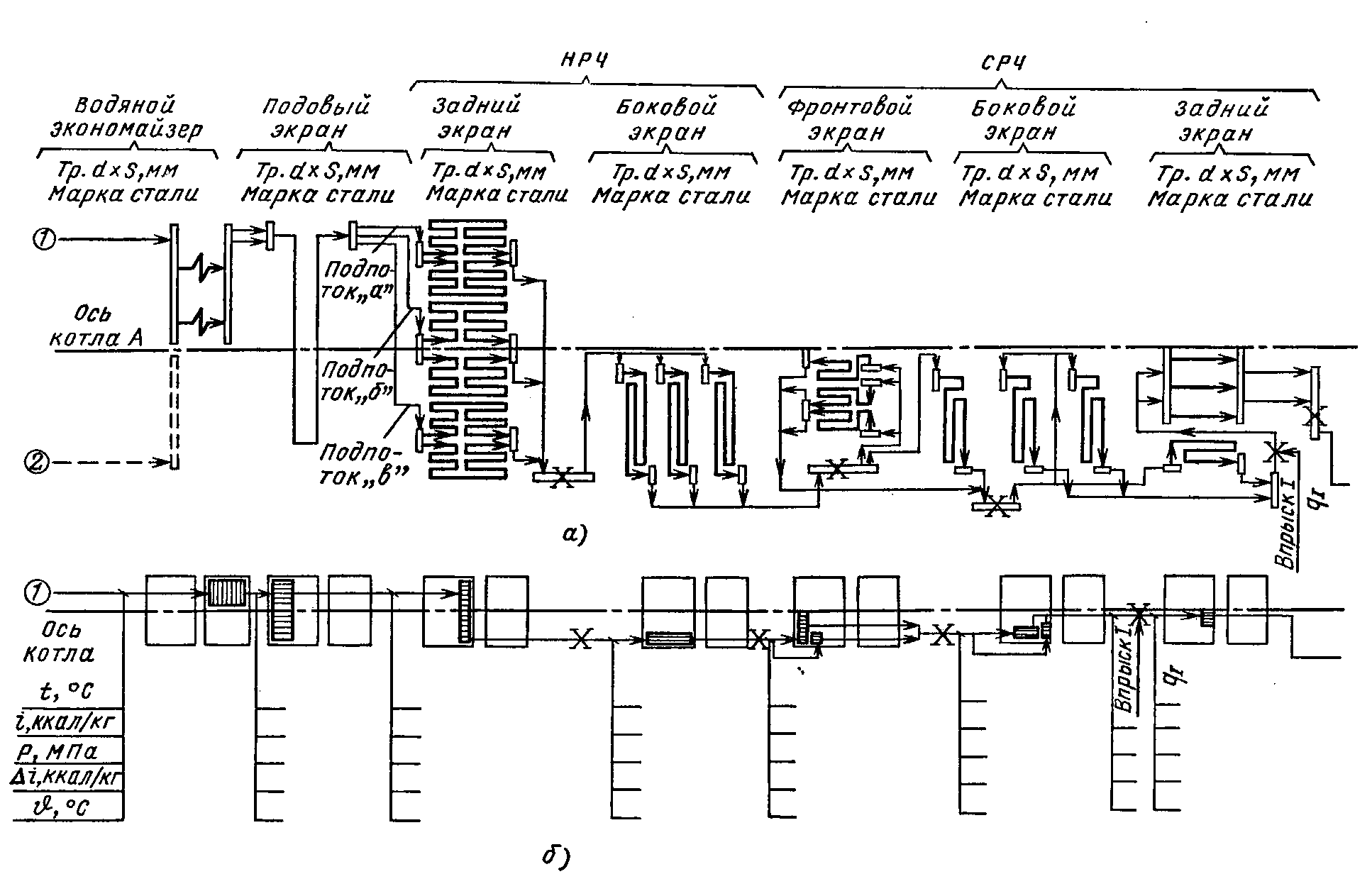

Рис. 2.73, Принципиальные варианты схемы пароводяного тракта котла.

а — без перебросов по газовой стороне; б — с перебросами по газовой стороне;

и 2 — номера потоков.

При секционировании пароводяного тракта или его отдельных участков (т. е. нескольких ступеней) на параллельные контуры (рис. 2,73) тракт или его участки называются по числу таких контуров двухпоточными или трехпоточными и т. д. Несекционированный тракт или его участки называются однопоточными. Если на отдельных участках тракта контуры снова делятся на параллельные контуры, состоящие из нескольких секций, то они называются подпотоками, как, например, в НРЧ на рис. 2.74.

Различают тракты без перебросов потоков обогреваемой среды по сторонам газоходов (см. рис. 2.73, а) и с перебросами целиком или на отдельных участках (см. рис, 2.73,б).

Характерными особенностями тракта являются, кроме того, промежуточные перемешивания и автономность регулирования расходов обогреваемой среды по контурам.

Полным перемешиванием обогреваемой среды называется перемешивание всей среды, выходящей в данном сечении тракта из элементов одного или всех контуров тракта (или всех секций одной ступени). Признаком перемешивания является пропуск потока среды через одно сечение коллектора, паропровода и др.

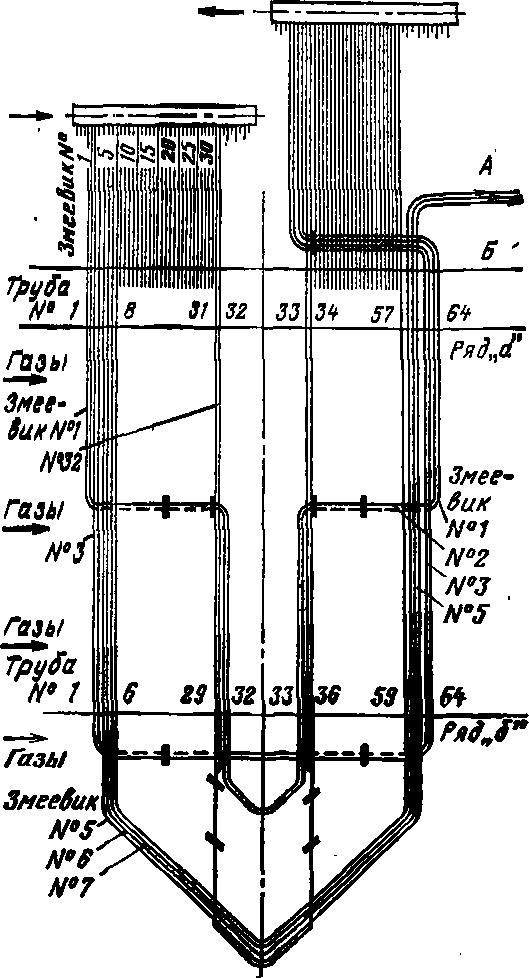

Рис. 2.74. Схемы компоновки поверхностей нагрева.

а — по пароводяному тракту; б — по газовому тракту. Условные обозначения см. в табл. 2.3. На рисунке следует указывать количество потоков пароводяного тракта котлов, расчетное топливо, нагрузку, материалы завода, по которым составлена схема (№ чертежа и расчета).

Теплообменники, предназначенные для регулирования температуры пара промежуточного перегрева, называются газопаропаровыми, когда пар промежуточного пароперегревателя получает тепло как от газов, так и от свежего пара, и паропаровыми, когда теплообменник вынесен из газохода.

МАРКИРОВКА ПОТОКОВ ОБОГРЕВАЕМОЙ СРЕДЫ, ЧАСТЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА

Маркировку следует вести при условии, что наблюдатель находится вне газоходов.

1. ПОТОКИ

Потоки маркируются, начиная с первой по ходу среды поверхности нагрева, арабскими цифрами1 слева направо по фронту котла: в прямоточных котлах — начиная с водяного экономайзера, а в котлах с естественной циркуляцией — с пароперегревателя (рис. 2.75).

Рис. 2.75. Маркировка потоков.

А — двухпоточный тракт; Б — четырехпоточный тракт; а — П-образная компоновка; б — Т-образная компоновка.

В отдельных случаях, как, например, у котла ТКЗ Пп-2500-255Ж (ТПП-200), когда секции водяного экономайзера размещены не по фронту котла, а встроены одна в другую, допускается и другой порядок нумерации.

У двухкорпусных котлов моноблоков и котлов дубль-блоков применяется сплошная нумерация потоков без разделения по корпусам или котлам.

1 Буквенное обозначение потоков не допускается в связи с тем, что ПТЭ («Энергия», 1977) установлено буквенное обозначение для котлов дубль-блоков. Кроме того, потоки могут иметь различное графическое выполнение.

2. СТУПЕНИ И ХОДЫ

Ступени маркируются римскими цифрами в направлении движения обогреваемой среды, а также в соответствии с обозначениями, приведенными в табл. 2.3 и на рис. 2.74.

Маркировка римскими цифрами ведется раздельно по различным поверхностям нагрева. Например, ВРЧ I, ВРЧ II, ширмы I, ширмы II (см. рис. 2.74). В пароперегревателях котлов с естественной циркуляцией в качестве основной обычно применяют маркировку римскими цифрами и в этом случае опускают сокращенные обозначения поверхностей нагрева, показанные на рис. 2.76 в скобках. Кроме того, указывается, к какому потоку (подпотоку) относится ступень (например, ВРЧ I, поток 2).

Ходы нумеруются арабскими цифрами раздельно по ступеням (см. рис. 2.72, 2.74 и 2.76).

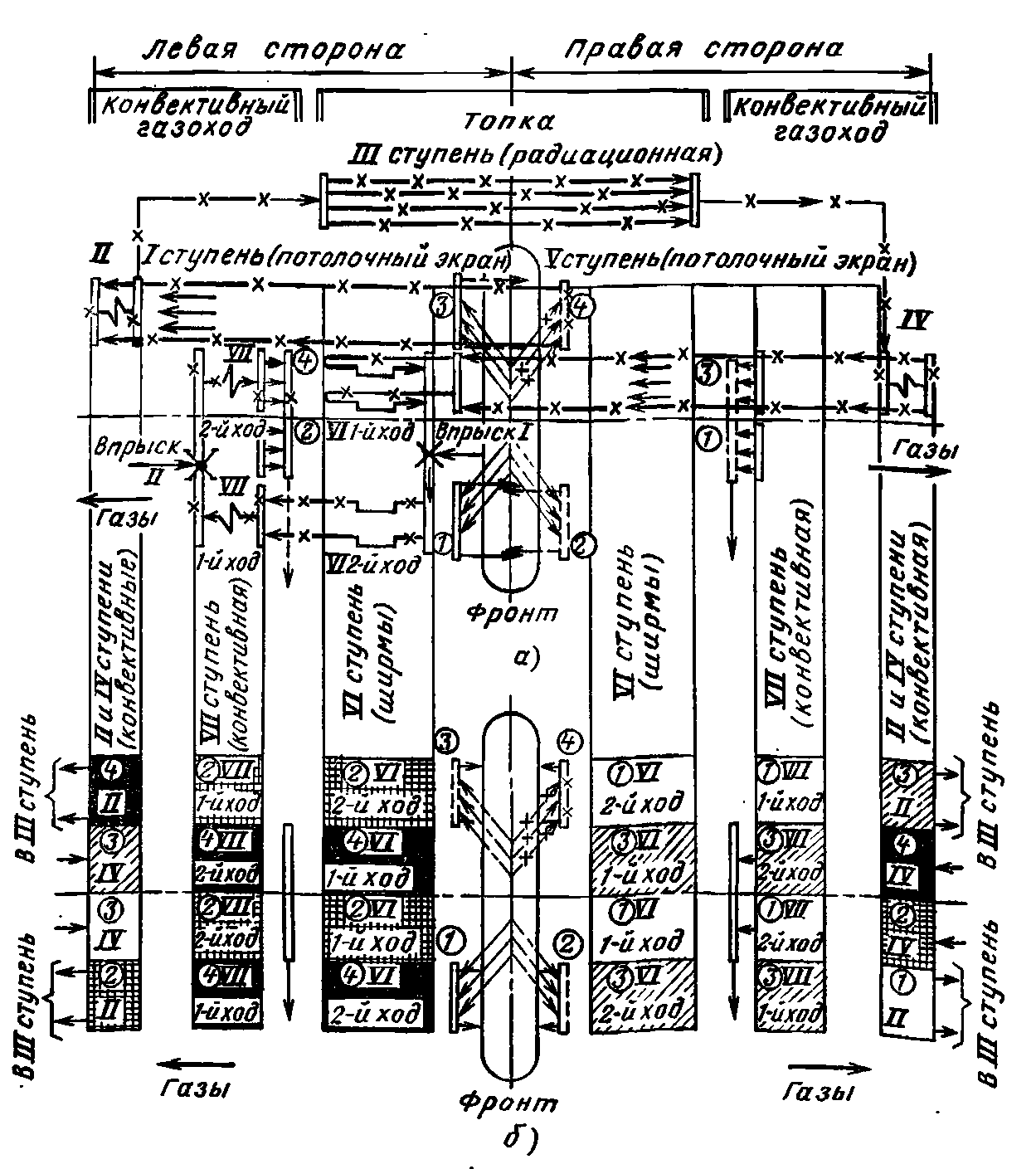

Рис. 2.76. Схемы компоновки пароперегревателя котла Еп-640-140 (ТП-100) ТКЗ (640/140/570/570).

а — по паровому тракту; б — по газовому тракту [потолочные экраны (I и V ступени) и радиационная ступень (III ступень) не показаны]; в — по парогазовому тракту (приводятся данные ТКЗ по тепловому расчету.

3. ПОДПОТОКИ И СЕКЦИИ

Секции (панели), если им не придаются наименования по особенностям расположения (например, фронтовой экран, задняя панель, крайняя секция и др.) или другим признакам, нумеруются арабскими цифрами в зависимости от ориентации либо слева направо по фронту котла, либо от фронта к задней стенке (рис. 2.77).

Рис. 2.77. Маркировка элементов поверхностей нагрева котла.

А — П-образная компоновка котла при продольном и поперечном расположении змеевиков; Б — Т-образная компоновка котла при продольном и поперечном расположении змеевиков; В — змеевики панелей экранов; а — подовый экран, б — топка, в — поворотная камера.

Подпотоки, если им не придаются наименования по их расположению (например, фронтовой подпоток), обозначаются строчными буквами русского алфавита (а, б, в и т. д.) (см. рис. 2.74) и в том же порядке, что и потоки (см. рис. 2.75, узел А). Нумерация ведется по каждому потоку раздельно с добавлением индекса потока (например, 1а, 2а и т. д.).

4. ТРУБЫ, ЗМЕЕВИКИ, ШИРМЫ

Трубы и змеевики нумеруются арабскими цифрами (при этом наблюдатель находится вне газохода). Прямые участки змеевиков называются трубами.

4 а) Экраны

Трубы экранов нумеруются следующим образом (см. рис. 2.77): у фронтового и заднего экранов — слева направо по фронту котла; у боковых и двусветных экранов — по направлению от фронта к задней стенке.

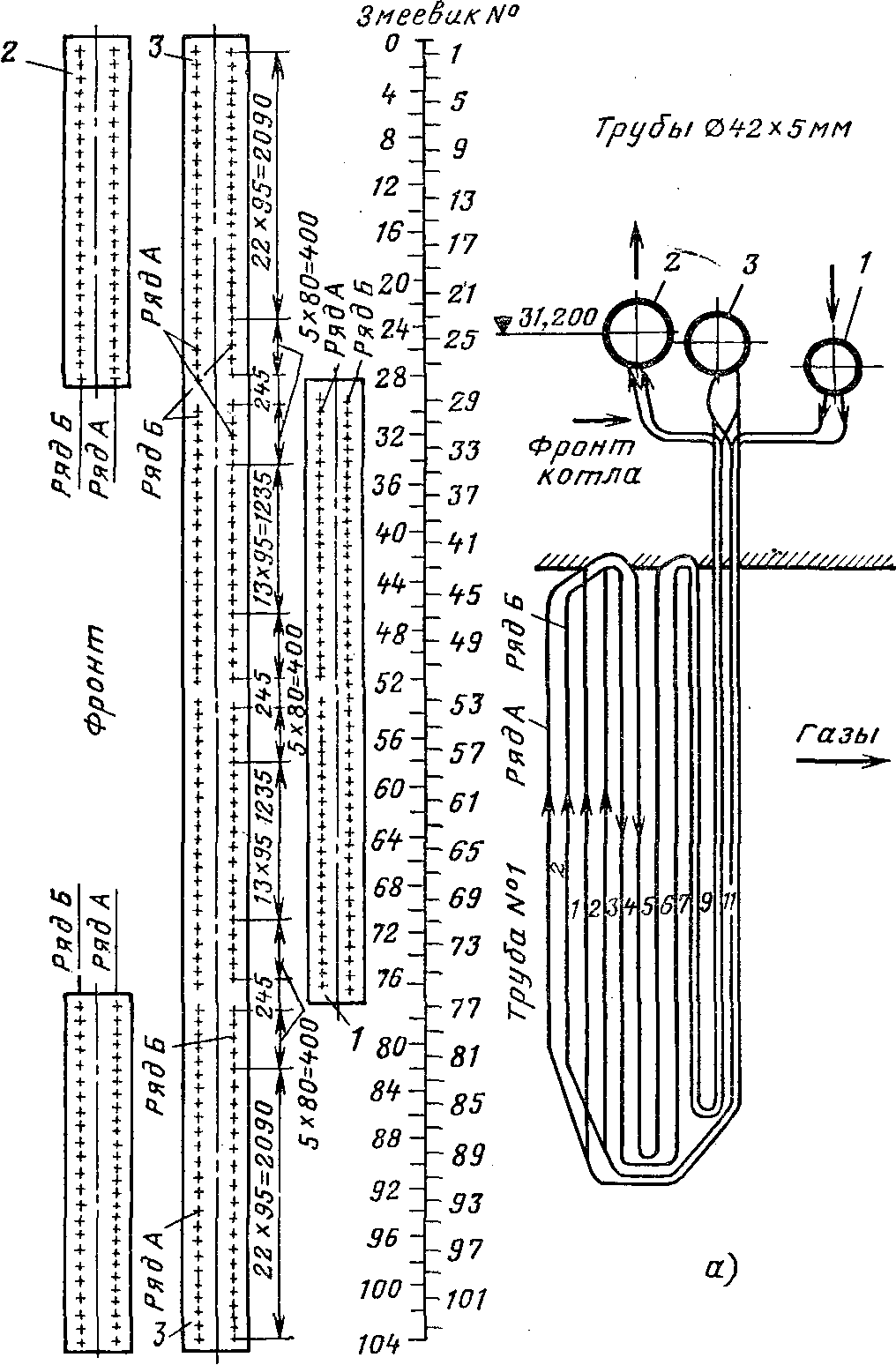

Змеевики экранов топки, поворотной камеры и других поверхностей нагрева нумеруются по входному коллектору от наружного змеевика первой петли (см. рис. 2.77 и 278).

Рис. 2.78. Формуляр левого бокового экрана НРЧ котла Пп-950-255-2Ж (ТПП-110) ТКЗ (950/255/565/570) Приднепровской

ГРЭС.

А — из фронтового экрана; Б — из заднего экрана. Топливо —А и газ. Счет змеевиков ведется по входному коллектору фронтового (заднего) экрана.

4 б) Ширмы и конвективные ступени

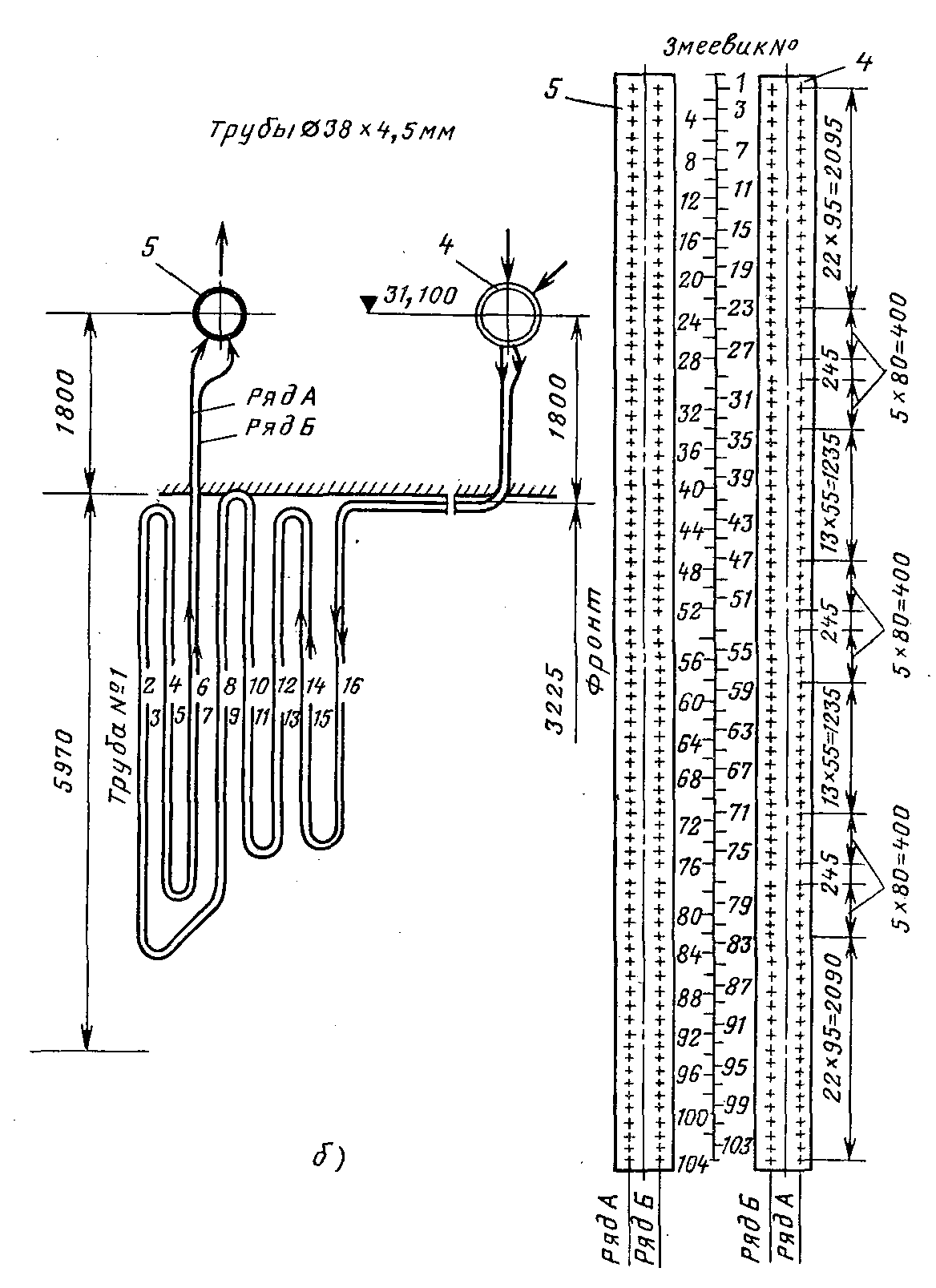

Трубы ширм и конвективных ступеней (водяной экономайзер, переходная зона, пароперегреватель) нумеруются по ходу газов. При сложной конфигурации змеевиков нумерацию трубы необходимо сопровождать указанием ряда змеевиков, к которому она относится, так как в разных сечениях элемента она может быть различной (ряды «а» и «б», рис. 2.79 и 2.80).

Рис. 2.79. Эскиз ширм I пароперегревателя котла Пп-250- 255-2Ж (ТПП-110) ТКЗ (950/255/565/570).

А - пар к входному коллектору ширмы -II; Б — трубы потолочного экрана.

Трубы потолочного экрана в П-образной компоновке маркируются слева направо по фронту котла, а в Т-образной компоновке — по направлению от фронта к задней стенке (см. рис. 2.77, А и Б).

Змеевики конвективных ступеней маркируются в зависимости от расположения их по отношению к фронту котла: при расположении параллельно фронту — от фронта к задней стенке, а при расположении перпендикулярно фронту — слева направо по фронту котла (см. рис. 2.77, А и 2.79). При Т-образной компоновке газоходов нумерация змеевиков конвективных ступеней ведется раздельно в левом и правом газоходах.

ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Горелочные устройства нумеруются, начиная с нижнего яруса, арабскими цифрами следующим образом:

при расположении горелок на фронтовой и задней стенках — слева направо по фронту котла, начиная с фронтовых горелок;

при угловом расположении — против часовой стрелки, начиная с левого фронтового горелочного блока.

ВПРЫСКИ

Впрыски нумеруются на схемах тракта римскими цифрами по ходу обогреваемой среды для каждого потока самостоятельно (см. рис. 2.74).

Рис. 2.80. Формуляр ширм (IV ступень) пароперегревателя котла Еп-640-140 (ТП-100) ТКЗ (640/140/570/570).

А — поток 2, 2-й ход (поток 1, 2-й ход); Б — ноток 4, 1 — й ход (поток 3, 1 — й ход); В — поток 2, 1 — й ход (поток 1, 2-й ход); Г — поток 4, 2-й ход (поток 3, 2-й ход).

В скобках указаны номера потоков, проходящих в правых ширмах. Примечание. Для каждого газохода (левого я правого) составляется отдельный формуляр. На формулярах необходимо указать размер, материал и шаги ширм, труб.

ТОПОВЫЕ СХЕМЫ И ФОРМУЛЯРЫ

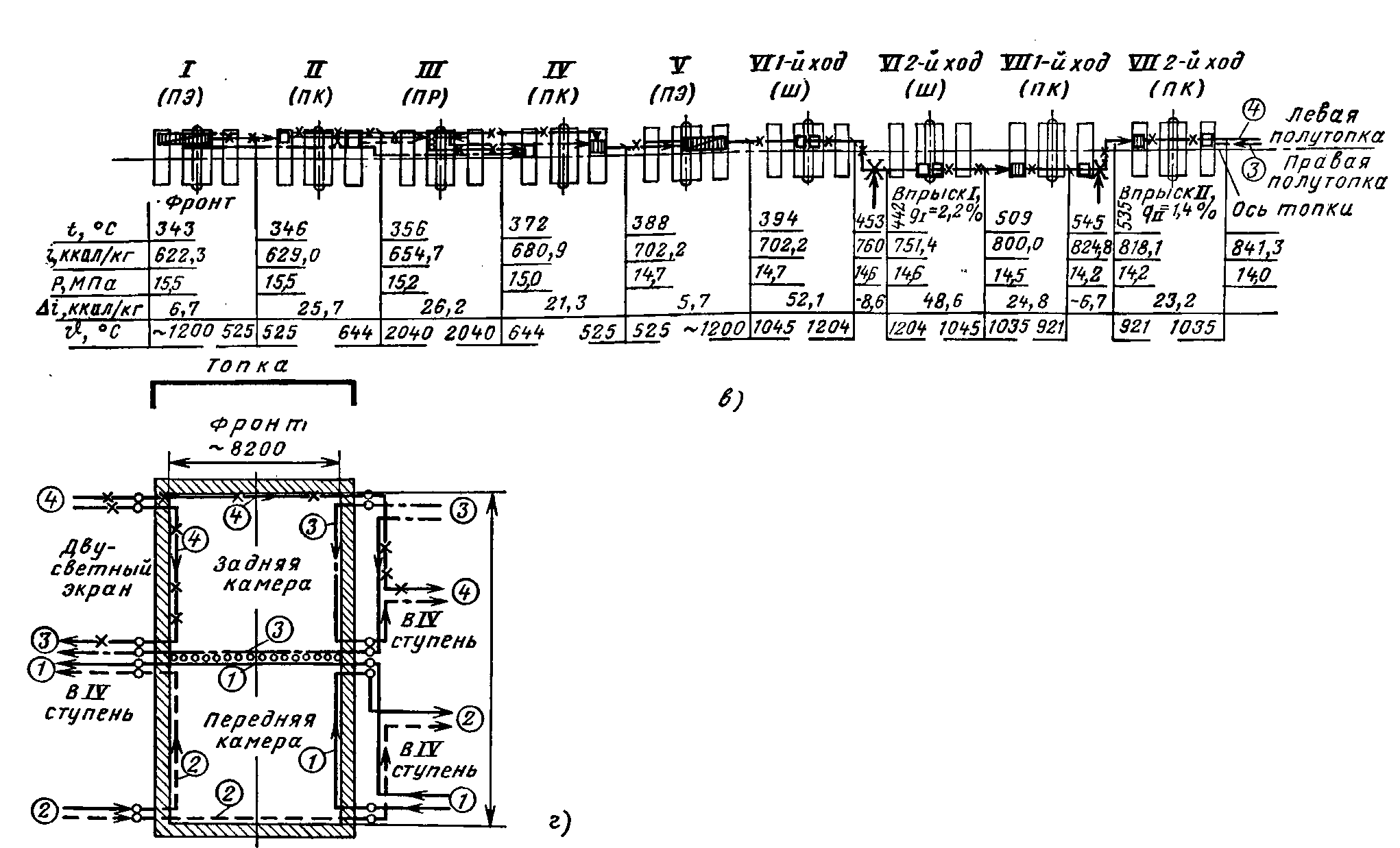

Для каждого котла составляются схемы компоновки поверхностей нагрева (котлы с принудительной циркуляцией - см. рис. 2.74) или пароперегревателя (котлы с естественной циркуляцией — рис. 2.81 и 2.76) с указанием последовательности движения обогреваемой среды (см. рис. 2.74,а; 2.76,а и 2.81) и размещения поверхностей нагрева по газоходам котла (см. рис. 2,74,б и 2.77,6, в).

На схемах пароперегревателей и трактов изображается один поток, но указывается общее число потоков в котле. На схемах указываются (см. рис. 2.76 и 2.81): маркировка котла (по ГОСТ 3619—76 и заводская), электростанция и станционный номер котла, паропроизводительность и параметры пара, топливо, температура, теплосодержание и давление по ходу обогреваемой среды; приращение теплосодержания обогреваемой среды в элементах поверхностей нагрева (ступени, ходе); температура газов (по ходу газов) при номинальной нагрузке; размеры труб и марка стали, из которых выполнены трубы поверхностей нагрева; отмечаются расположение и значения впрысков в процентах производительности котла и места полного перемешивания потока.

Схема пароперегревателя котла Еп-640-140 (ТП-100) ТКЗ, имеющего сложную компоновку, показана на рис. 2.76.

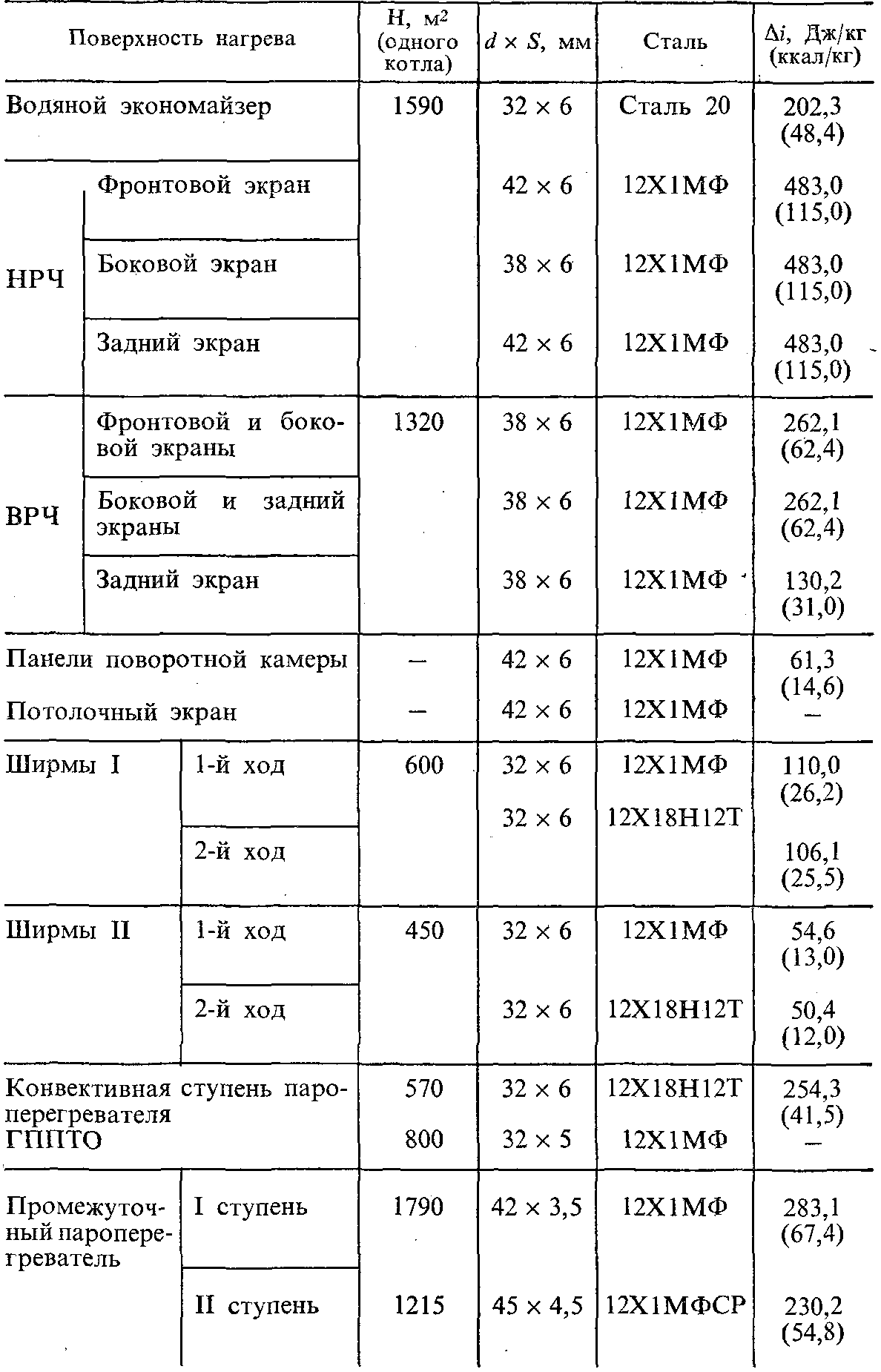

Кроме схем компоновок поверхностей нагрева котла и пароперегревателя необходимы эскизы котла (рис. 2.82) или пароперегревателя. На эскизе наносятся размеры топки, конвективного газохода, основные характерные отметки (оси горелок, границы радиационных частей и др.), температуры газов до каждой поверхности нагрева и после нее. Кроме того, на эскизе должна быть приведена таблица со значениями поверхностей нагрева, размеры и материалы труб и приращения энтальпии (теплосодержания) обогреваемой среды в каждой поверхности нагрева (табл. 2.4).

Рис. 2.81. Схема пароперегревателя котла. а — Е-420-140 Ж (ТП-80) ТКЗ (420/140/570); б — Е-320-140 (БКЗ 320-140-1), БК-3 (320/140/570).

Характеристика поверхностей нагрева

Рис. 2.82. Эскиз котла Пп-950-255-2Ж (ТПП-210-А) ТКЗ (950/255/565/570). Составлен по чертежам ТКЗ № К-492568, К-492569 и К-492570. Приводятся данные при работе котла на АШ для номинальной нагрузки (см. табл. 2.4.).

Рис. 2.83. Формуляр левого бокового экрана котла ТП-230-2 ТКЗ (230/110/510). Составлен по чертежам ТКЗ № К-55005 и К-55006. а — вид сбоку; б — вид с фронта котла; 1 — малый барабан диаметром .1040 х 70 мм; 2 — барабан диаметром 1480 х 90 мм; 3 — верхние коллекторы диаметром 273 х 35 мм (сталь 20); 4 — пароотводящие трубы диаметром 76 х 6 мм 3-й панели (сталь 20);. 5 — пароотводящие трубы диаметром 76 х 6 мм 1 — й панели (сталь 20); 6 — водоподводящие трубы диаметром 108 х 9 мм 3-й панели (сталь 20); 7 — опускные трубы диаметром 108 х 9 мм

- й панели (сталь 20); 8 — водоподводящие трубы диаметром 108 х 9 мм

- й панели (сталь 20); 9 — подъемные трубы диаметром 76 х 7 мм (сталь 20); 10 — нижние крайние коллекторы диаметром 273 х 35 мм (сталь 20), 1 — я и 3-я панели; // — нижние средние коллекторы диаметром 273x 35 мм (сталь 20), 2-я панель; 12 — 1 — я панель (трубы № 1 —24); 12 — 2-я панель (трубы № 25 — 50); 14 — 3-я панель (трубы № 51 — 74); /5 —линии монтажных стыков.

Рис. 2.84. Формуляр пароперегревателя котла Е-230-100 (ПК-10) а- ПК II, б — ПК I; 1 — входные коллекторы диаметром 273 x 30 мм; диаметром 325 x 40 мм; 4 — регулятор перегрева диаметром 325 x 31 мм.

ЗиО (230/100/510).

2 — выходной коллектор диаметром 325 х 40 мм; 3 — промежуточный коллектор, 5 — выходной коллектор диаметром 273 х 30 мм.

На рис. 2.78, 2.80, 2.83 и 2.84 показаны некоторые типовые формуляры, рекомендуемые в качестве образцов при составлении ремонтных формуляров поверхностей нагрева котлов. На каждую поверхность нагрева составляется отдельный формуляр. В формулярах должно быть показано действительное положение поверхностей нагрева (вертикальное, горизонтальное и др.).

1.18. Постоянное закрепление поверхностей шлакозолоотвалов электростанций

Под складирование шлакозолового материала электростанций занято более 11000 га земли, а для строительства новых шлакозоловых отвалов ежегодно отводится дополнительная площадь.

Интенсивное пыление с законченных эксплуатацией шлакозолоотвалов приводит к загрязнению атмосферы, прилегающих водоемов и почв, а сами шлакозолоотвалы являются территориями, изъятыми из последующего хозяйственного пользования.

Одним из способов борьбы с пылением и возвращения землям, занятым шлакозолоотвалами, хозяйственной ценности является закрепление их поверхности многолетними растениями (биологическая рекультивация) ‘.

Для уменьшения пиления в районах расположения шлакозолоотвалов тепловых электростанций предлагается:

1. На законченных намывом шлакозолоотвалах произвести подготовку поверхностей и откосов ограждающих дамб к задернению, посев семян и обеспечить уход за посевами.

2. В дальнейшем закрепление горизонтальных поверхностей шлакозолоотвалов многолетними травами производить после окончания их намыва и подсушки, а откосов ограждающих дамб — по мере возведения и наращивания.

3. Подготовку поверхностей шлакозолоотвалов и откосов ограждающих дамб, посев и уход за травами производить в соответствии с указаниями, изложенными в Информационном письме № 1—79 «Постоянное закрепление поверхностей шлакозолоотвалов тепловых электростанций» (СПО Союзтехэнерго, 1979).

4. Вывоз на шлакозолоотвалы строительного, бытового и иного мусора запретить.