Совершенствование оценки качества работы энергоремонтных служб имеет важное значение как для нее самой, так и для всего предприятия.

Это значение для энергоремонтной службы состоит в том, что установление соответствующих критериев и показателей создает условия для объективной оценки ее работы, а анализ этих показателей и оценок дает возможность руководству предприятия принимать соответствующие решения о развитии и совершенствовании работы всех структурных подразделений ОГЭ и ЭРЦ как по ряду отдельных вопросов, так и в целом.

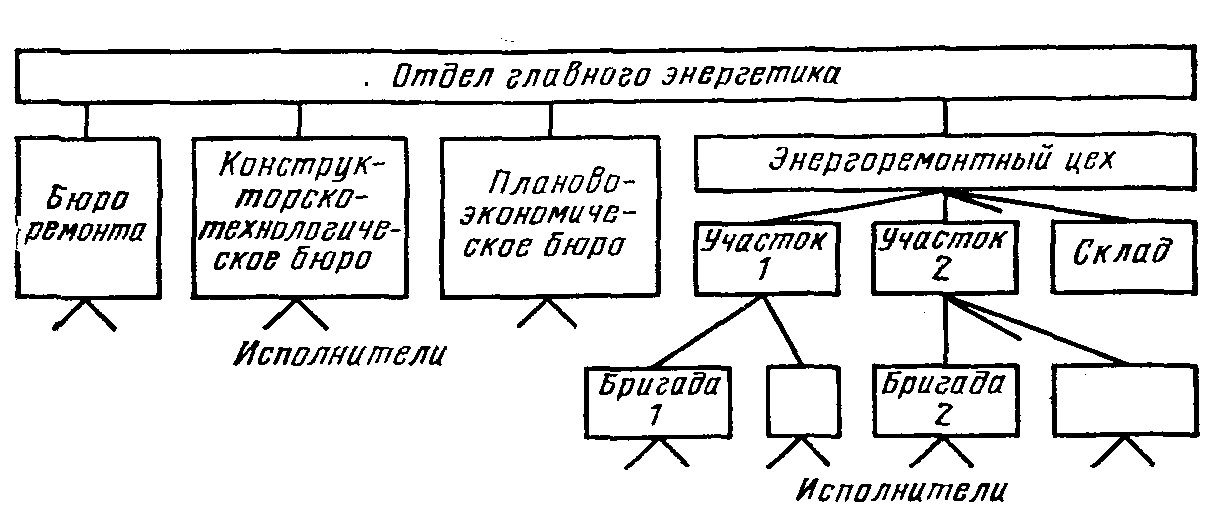

Рис. 7.1. Типовая структура энергоремонтной службы

Показатели должны иметь возможность количественной оценки, отражать основные функции и задачи подразделения, быть сопоставимыми, варьируемыми и иметь одинаковую направленность изменения.

При установлении конечных оценочных показателей необходимо иметь в виду, что они должны базироваться на показателях низших уровней, которые составляют структуру энергоремонтной службы. Такая типовая структура приведена на рис. 7.1. Отсюда видно, что показатели, которыми может быть охарактеризована работа исполнителей (правая часть рисунка), являются частными по отношению к обобщающим показателям, характеризующим работу бригады; показатели работы бригады являются частными по отношению к обобщающим показателям работы цеха и т. д.

Если установление показателей оценки работы низшего уровня — исполнителей и следующего за ним уровня — бригады может не представлять большой трудности, то установление обобщающих показателей на высшем уровне 5той ступени представляет уже определенные трудности. Здесь должны быть учтены корреляционные связи.

На предприятиях часто пользуются несколькими (четырьмя—пятью) единичными показателями, отражающими требования основного производства. Такой подход прост, но не ведет к совершенствованию этой важной как для энергоремонтных служб, так и для предприятия работы, не ведет к совершенствованию энергоремонтных служб и в конечном итоге не отвечает интересам основного производства.

Основными функциями и задачами энергоремонтных служб по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сетей энергохозяйств являются обеспечение своевременного и качественного проведения технического обслуживания и ремонта, обеспечение минимального времени простоя оборудования в техническом обслуживании и ремонте, предупреждение аварий оборудования и сетей, обеспечение минимально возможного объема трудовых и материальных затрат, обеспечение соблюдения при техническом обслуживании и ремонте ПТЭ и ПТБ, внедрение новых форм производственно-технической и технико-экономической деятельности.

Выполнение этих функций и задач может быть отражено показателями эффективности технического обслуживания и ремонта, качества, некоторых показателей деятельности энергоремонтной службы (Кп, Рм.уя, Нн.р.уд, Рн.ц, возможны и другие), некоторых показателей потенциала энергоремонтной службы (Кс.о, Чэ.р.о, Кт.п, П т.уд, К.с.р.О, К с.р.п, Мс.р, Кпэвм, Кнптэ, возможны и другие). Могут быть введены такие показатели, как текучесть кадров, производственно-техническая и общественная инициатива и др., т. е. имеем для выбора для конкретного предприятия достаточно большое число различных оценочных показателей, характеризующих работу энергоремонтных служб с различных сторон.

При выборе методики оценки работы энергоремонтных служб предприятий следует иметь в виду, что показатели работы звеньев нижних уровней, обобщаясь, переходят на внешний уровень, внося дополнительные значения. Например, при нарушении исполнителем ПТЭ и ПТБ соответствующий показатель, обобщаясь и возрастая в своем значении, переходит на внешний уровень. В смысл обобщения и роста значения здесь вкладывается то, что, видимо, мало занимались в данном случае вопросами техники безопасности соответствующие лица на своих уровнях (бригадир, мастер, начальник цеха, главный энергетик). Показатель текучести кадров также отражает работу службы, но у него уровней обобщения меньше, так как он отражает работу главного энергетика и начальника энергоремонтного цеха.

Оценка работы энергоремонтных служб промышленных предприятий может быть достаточно глубокой. Однако ряд показателей здесь может иметь неоднозначное толкование, и тогда нарушается условие действия показателей — однозначность направленности его изменения. Например, рост коэффициента по работам неремонтного характера для предприятия в целом имеет положительное значение, но для энергоремонтной службы — отрицательное, так как это свидетельствует о том, что у нее отбирается рабочее время, предназначенное для деятельности по основной функции.

Как в таком случае оценивать работу — с положительным или отрицательным направлением, или оставить без вынимания?

Относительно других показателей также могут быть неоднозначные суждения. В какой степени, к примеру, необходимо учитывать показатели потенциала энергоремонтной службы. Однозначная направленность его ясна — высокий потенциал энергоремонтной службы пажен и для нее самой, и для предприятия в целом. Но учесть ли его целиком или только часть и какую — неизвестно; может быть и такой случай, что учесть его надо в большем размере. Такой случай может иметь смысл при постановке задачи перевооружения энергоремонтной базы, длящейся достаточно долгое время (месяцы, годы), и необходимости контроля хода его выполнения.

Иначе говоря, всевозможные суждения относительно действия и применения тех или иных показателей могут быть проанализированы только в конкретных местных условиях с учетом всех действующих факторов. Здесь совместно с работниками общественных, профсоюзных и партийных организаций руководителями предприятий и объединений и при участии работников энергоремонтных служб должны быть приняты окончательно состав показателей, форма и содержание положения по оценке работы служб ОГЭ.