Как уже отмечалось, эргономика сегодня обладает большим арсеналом методов и средств решения поставленных задач. Инженерные и математические методы моделирования технической части СЧМ многочисленны и достаточно хорошо известны. Мы же в настоящем параграфе рассмотрим наиболее общие принципы моделирования работы другой составляющей эргатической системы - человека (упомянутые модели более подробно изложены в [9]). Большинство известных моделей операторской деятельности можно отнести к одному из четырех видов:

алгебраические модели, алгоритмические модели, многофазные модели, многоуровневые модели.

В основе приведенной классификации моделей лежит применяемый в них способ структурирования и формального представления процесса труда. Среди моделей указанных классов выделяется особая группа, ориентированная на экстремальную деятельность оператора - модели стрессового поведения. Рассмотрим модели и методы исследования СЧМ более подробно.

Алгебраические модели.

Источником алгебраических моделей являются хорошо известные математические методы моделирования систем - теория информации, теория массового обслуживания, теория автоматического управления, имитационное и ситуационное моделирование и др. В таких моделях человек представляется в виде некоторого абстрактного устройства: канала связи (в теории информации); системы массового обслуживания (в теории массового обслуживания); автоматической системы с отрицательной обратной связью (в теории автоматического управления); или черного ящика (в имитационном моделировании). Функционирование этого устройства описывается алгебраическими выражениями (полиномами, дифференциальными уравнениями, математическими функциями), связывающими друг с другом его параметры - переменные входа, выхода и состояния.

Модель теории информации. С точки зрения теории информации человек-оператор рассматривается как канал связи, задачей которого является преобразование и неискаженная передача информации с СОИ на ОУ. Например, называемая покупателем в магазине цена товара (средство отображения - голос) преобразуется кассиром в серию механических нажатий цифровых клавиш на кассовом аппарате. Информация может поступать из различных источников с разной скоростью и вероятностью. Основной характеристикой оператора является его пропускная способность (количество информации, перерабатываемой за единицу времени), определяемая психофизиологическими возможностями.

Модель теории массового обслуживания. Согласно теории массового обслуживания человек-оператор выполняет обработку поступающих к нему заявок, поток которых имеет случайный характер. Заявки могут выстраиваться в очередь (буфер), откуда они затем выбираются для обработки по принципу: «первый пришел - первый вышел», «выше приоритет - раньше очередь» и др. Обслуживание может быть одноканальным (один оператор) или многоканальным (несколько операторов или один, выполняющий несколько параллельных функций). Основной характеристикой оператора является длительность обслуживания - случайная величина, зависящая от личностных качеств и сложности алгоритма обработки. Классическим примером многоканальной системы массового обслуживания служит кассовый комплекс в крупном магазине. Источником одной заявки служит один покупатель, оплачивающий, возможно, несколько товаров. Отметим, что с точки зрения теории информации «выбивание» каждого товара образует самостоятельный акт передачи информации, в то время как в теории массового обслуживания обработка одной заявки складывается из «выбивания» всех товаров и денежного расчета с покупателем.

Модель теории автоматического управления. В теории автоматического управления человек-оператор представляется в виде следящей системы с отрицательной обратной связью, предназначенной для удержания значения одного или нескольких регулируемых параметров в пределах заданной уставки (пример - рулевой морского судна, удерживающий заданный курс). Деятельность оператора при этом описывается передаточной функцией и характеризуется временем реакции и точностью регулирования (относительной и абсолютной погрешностью).

Достоинства и недостатки алгебраических моделей. Очевидные ограничения формальных моделей - ориентация на стационарные процессы и простые стереотипные алгоритмы операторской работы очерчивают определенную область их применения: моделирование оператора-манипулятора, оператора-наблюдателя и, в меньшей степени, оператора-технолога. Неоспоримым достоинством этих моделей является высокая степень формализации описания и количественный характер оценок. Главный же недостаток состоит в невозможности отразить в модели логику и структуру деятельности оператора, а также психологические и другие трудно формализуемые аспекты его поведения.

Алгоритмические модели.

На отражение структуры деятельности оператора направлены алгоритмические модели, в основе которых лежат методы теории графов, теории автоматов и другие математические формализмы, ориентированные на описание логических схем алгоритмов. Человек в этих моделях рассматривается как своего рода программный автомат, действующий по определенному заданному алгоритму и пребывающий в конечном множестве состояний. Сам алгоритм представляется в виде сети, графа, дерева, матрицы и т.п. либо с помощью абстрактного описания, выполненного в некоторой языковой системе (например, формальные грамматики, исчисление предикатов и др.). Остановимся на сетевых описаниях операторской деятельности. В зависимости от назначения узлов и дуг, различаются три разновидности сетей:

функциональная сеть, узлы которой отображают функции, дуги - переходы между ними;

стохастическая сеть, узлы которой отображают состояния объектов, дуги - функции;

семантическая сеть, узлы которой отображают объекты и их состояния, дуги - отношения.

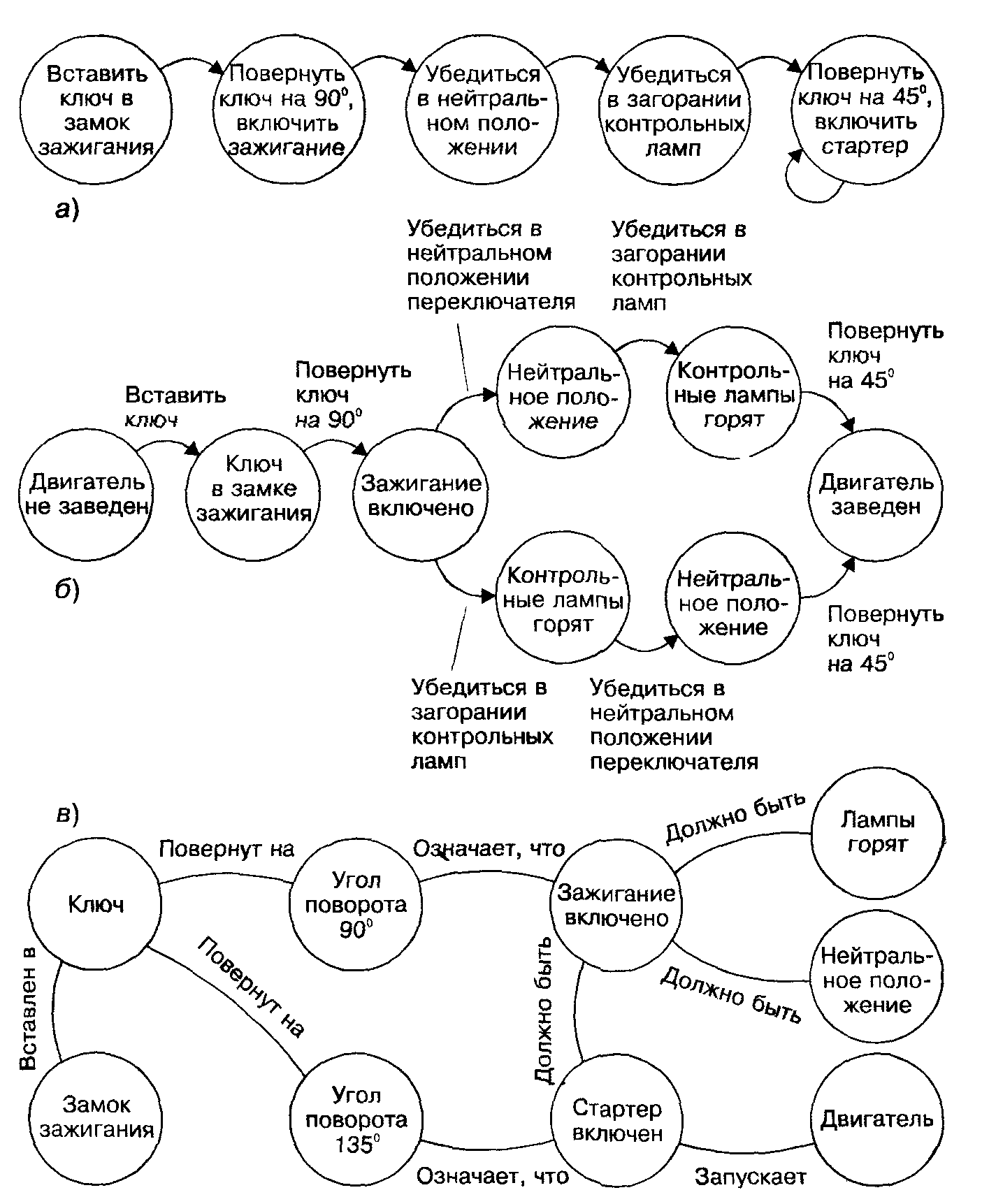

Проиллюстрировать различие между этими классами сетей можно на простом примере. Предположим, что в качестве оператора выступает водитель легкового автомобиля, его задача - завести двигатель. Чтобы сделать это обычно необходимо выполнить пять операций:

- вставить ключ в замок зажигания;

- включить зажигание, для чего повернуть ключ на 90°;

- убедиться в нейтральном положении ручки переключения скоростей;

- убедиться в загорании контрольных ламп на панели;

- включить стартер, для чего повернуть ключ еще на 45° (если двигатель не заведется, то повторить операцию 5).

Формализация описания процесса выполнения этой задачи с помощью сетей трех разновидностей показана на рис. 1.7. Рассмотрим наиболее известные методы, основанные на сетевом описании деятельности.

Первой, наиболее распространенной разновидностью являются функциональные сети, в которых каждому узлу приписывается некоторый процесс, составляющий элементарную единицу деятельности (например, исполнение операции, функции или задачи), а дуги определяют возможные пути переходов от одного процесса к другому.

Рис. 1.7. Примеры сетевого описания операторской а) функциональная сеть; б) стохастическая сеть;

деятельности:

в) семантическая сеть

![]()

Использование такого подхода характерно для обобщенного структурного метода, операционно-психологического метода, структурного графа деятельности и др.

Обобщенный структурный метод. Данный метод [26] предполагает декомпозицию процесса решения оператором некоторой задачи на элементарные операции, называемые типовыми функциональными единицами (ТФЕ). Различают три вида ТФЕ: рабочие (например, нажатие кнопки, поворот рычага, считывание показания прибора, отдача команды голосом), логические (проверка условия, выбор пути реализации алгоритма) и задержки (ожидание, временная остановка). Логические операции, в свою очередь, имеют две разновидности: операции самоконтроля (контроль правильности выполнения предыдущих операций) и операции диагностики (проверка работоспособности технических средств) (более подробно элементы обобщенного структурного метода будут рассмотрены в § 3.3, см. рис. 3.11). ТФЕ, соединенные друг с другом направленными дугами, образуют функциональную сеть, отражающую общий алгоритм решения задачи. Каждой вершине-операции приписываются оценки длительности, стоимости и вероятности безошибочного выполнения, являющиеся основными показателями операторской деятельности.

Операционно-психологический метод. Аналогичным способом строятся логические схемы алгоритмов деятельности в операционно-психологическом методе [34]. Вершина логической схемы отображает одно действие оператора, состоящее, в свою очередь, из одной или нескольких операций. Огим методом определен типовой алфавит операций, включающий в себя семь видов: восприятие, внешний и внутренний поиск, принятие решения, выбор, моторная и речевая реакция. С каждой операцией (вершиной схемы) ассоциируются показатели качества (длительность и вероятность безошибочного выполнения) и двоичный признак психологической напряженности ее исполнения.

Необходимо отметить, что логическая схема в операционнопсихологическом методе содержит два уровня - операции и действия, в то время как обобщенный структурный метод предоставляет возможность многократной свертки операций в более высокоуровневые элементы, называемые типовыми функциональными структурами (ТФС). Каждая полученная ТФС может, в свою очередь, участвовать в новой свертке на правах обычной операции (в справочнике [34] предлагается обширная библиотека ТФС и формул расчета их показателей).

Метод структурного графа деятельности. Отличительной особенностью обобщенного структурного метода, присущей также и структурному графу деятельности, является возможность отображения параллельных и циклических процессов, часто встречающихся в операторской практике. Для этого в сеть (граф) вводятся специальные элементы - «композиционеры» (рис. 1.8).

Вторая разновидность сетей - стохастические сети соответствуют классическим представлениям исследования операций: процессы в них представляются в виде дуг, а узлы могут отображать состояние оператора, СОИ, ОУ либо состояние входящих и исходящих из этих узлов процессов. К моделям этого типа относятся стохастическая сетевая модель, структурно-алгоритмический метод, логико-комбинаторный метод, метод THERP, а также сети PERT, GERT, предшествования, автоматные модели, сети Петри и многие другие.

Стохастическая сетевая модель. В стохастической сетевой модели решение задачи оператором представляется в виде ациклического графа, вершины которого олицетворяют события начала и окончания процессов, изображенных в виде направленных дуг (см. рис. 1.7,б). С каждой дугой графа может быть ассоциировано число, отражающее длительность (или показатель закона распределения длительности) процесса. Различные модификации этой модели (сети PERT, GERT, сети предшествования) допускают наличие циклов, петель, параллельных и повторяющихся процессов. Основной характеристикой оператора, которую позволяет рассчитать данный метод, является ожидаемое время реакции (время решения задачи).

Рис. 1.8. Пример структурного графа деятельности с композиционерами:

И - параллельно выполняемые элементы деятельности; П - повторение элемента деятельности

Структурно-алгоритмический метод.

Настоящий метод [34] предназначен для представления операторской деятельности в форме графа Бержа (ориентированного графа, дуги которого имеют вероятность, равную единице). В качестве вершин графа выступают СОИ и ОУ, с которыми взаимодействует оператор в процессе реализации сенсорных или моторных операций. Сами же операции изображаются стрелками-дугами. На одном графе можно показывать не только индивидуальную, но и групповую деятельность, когда на пульте управления работают одновременно несколько операторов. Граф может иметь разветвления (из одной вершины в другие выходит более одной дуги), образующие различные пути реализации алгоритма решения задачи. Перебор возможных вариантов реализации и анализ их трудоемкости позволяет решить задачу оптимальной компоновки СОИ и ОУ (более общим с точки зрения формального синтеза и представления множества конкурирующих вариантов алгоритма функционирования СЧМ является логико-комбинаторный метод, также описанный в [34]).

Метод THERP. Частный случай графа - дерево является основой для описания работы оператора в методе THERP (Technique for human error rate prediction - метод оценки показателя ошибочных действий человека-оператора). Данный метод создан в результате проекции хорошо известных в инженерной практике бинарных деревьев событий. Каждый узел этого дерева отображает состояние СЧМ или ее элементов. Из узла исходят две ветви, соответствующие правильному и неправильному выполнению человеком некоторой операции. С каждой из этих ветвей ассоциировано число - вероятность правильных (успех) или неправильных (отказ) действий оператора (рис. 1.9). Комбинируя условные и безусловные вероятности с помощью известных в теории вероятностей процедур, можно построить формулу расчета общей вероятности успешного выполнения задачи.

Если первая и вторая разновидности сетевых методов ориентированы на процедурное описание операторской деятельности (т.е. ее изображение в виде последовательности взаимосвязанных действий), то третья разновидность - семантическая сеть направлена на декларативное представление правил и закономерностей функционирования СЧМ. К моделям этого типа относятся семантическая сеть, языки логических исчислений (исчисление предикатов первого порядка, продукционные правила) и другие формализмы, известные в теории искусственного интеллекта.

Рис. 1.9. Пример бинарного дерева событий

Семантическая сетевая модель. В семантических сетях вершины обычно отражают различные компоненты ТОУ - оборудование, агрегаты, устройства, а также их возможные состояния. Дуги устанавливают связи и отношения между вершинами (см. рис. 1.7,в). Связи и отношения могут быть конструкционными (например, насос и бак связаны друг с другом трубопроводом), функциональными (например, запуск насоса вызывает повышение уровня жидкости в баке) или структурными (например, насос и бак являются частью системы охлаждения).

По сути, семантическая сеть позволяет представить до требуемой степени детализации строение и внутренние взаимосвязи машинной части СЧМ. Деятельность человека при этом может быть «наложена» на эту структуру в виде системы продукционных правил или логических высказываний, декларирующих в формате «если-το» те действия, которые должен предпринять оператор в сложившейся ситуации, или выводы, которые он должен сделать при данных исходных условиях.

Достоинства и недостатки алгоритмических моделей.

Наиболее выигрышной областью применения алгоритмических моделей является деятельность оператора-технолога и оператора-диспетчера (в меньшей степени - оператора-исследователя), занятых не рутинной монотонной работой, а выполнением сложных запутанных процедур управления, для которых важен состав и порядок совершаемых действий, их связь с функционированием ТОУ. Основное достоинство моделей данного типа - возможность высокоформализованного представления структуры деятельности на любом требуемом уровне детализации и количественный характер оценок. Недостатки проявляются, прежде всего, при попытке отразить психологические аспекты поведения и длинные разветвленные алгоритмы, превращающиеся в громоздкие «трудноперевариваемые» схемы.