Принципы структурирования деятельности оператора.

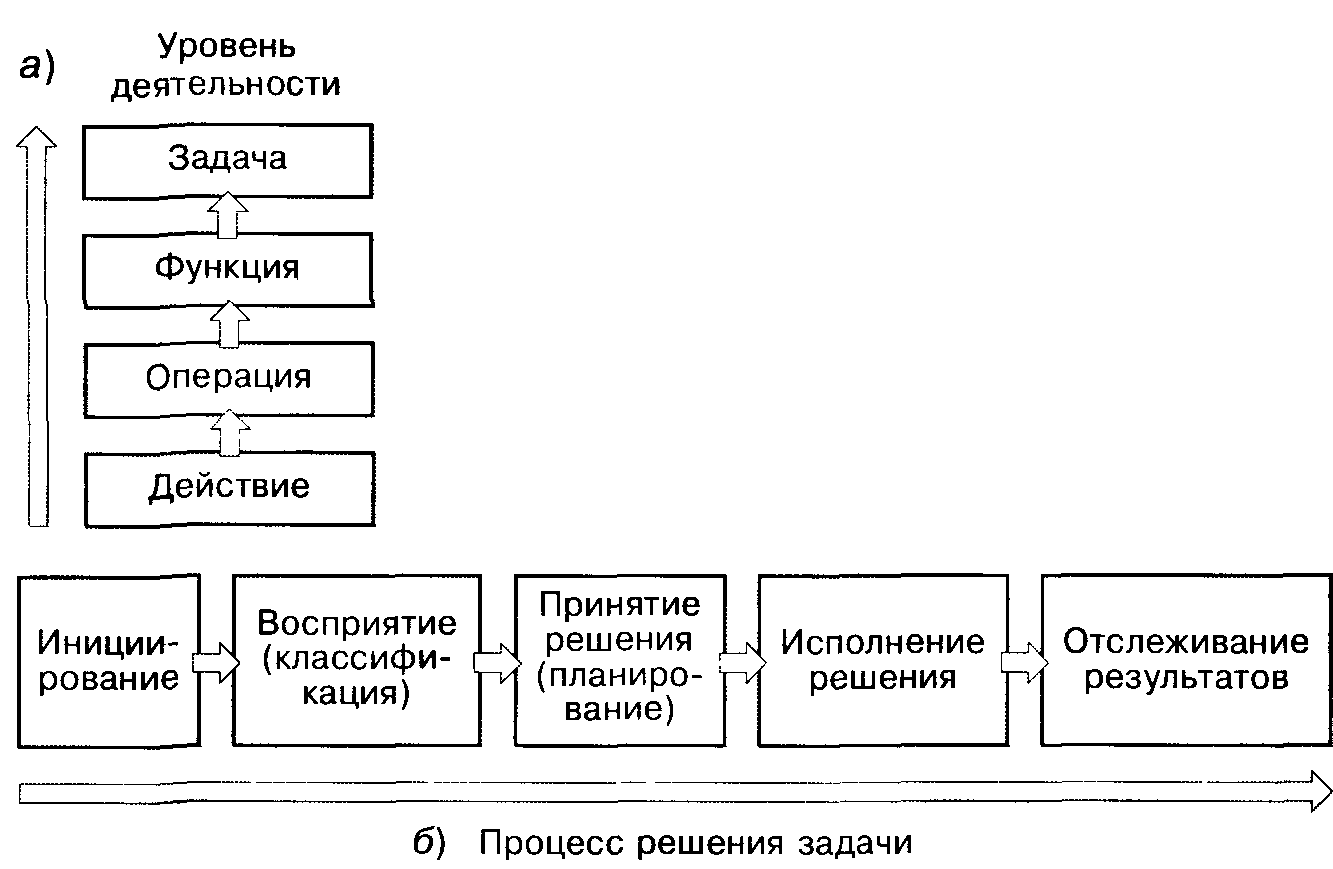

Практически во всех работах по эргономике в качестве двух основных принципов структурирования операторской деятельности выступает многоуровневая или многофазная декомпозиция рабочего процесса.

Многофазная декомпозиция состоит в «горизонтальном» разбиении процесса решения задачи оператором на несколько типовых, последовательно реализуемых этапов (фаз), таких как [177]:

инициирование — восприятие оператором группы признаков, инициирующих процесс решения задачи;

классификация - распознавание ситуации, определение состояния (диагностирование) технологического процесса и оборудования, идентификация задачи, подлежащей решению;

планирование - принятие решения и разработка последовательности мер, которые предположительно приведут к решению задачи;

исполнение - реализация разработанного плана с учетом имеющихся ресурсов и реальной обстановки;

отслеживание - проверка исполнения действий и их эффективности для решения текущей задачи (краткое описание других многофазных моделей приведено в гл. 1).

Идея многоуровневой декомпозиции состоит в построении «вертикальной» иерархии типовых элементов, отражающих отдельные «кусочки» деятельности, такие как действия, операции, функции, задачи (рис. 3.7). Рассмотрим подробнее иерархию структурных элементов.

Рис. 3.7. Структурные элементы многоуровневой (а) и многофазной (б) декомпозиции деятельности

Основой структуры является некоторый набор элементарных стандартных действий (например, поиск, перемещение в пространстве, различные виды сенсомоторных реакций), являющихся атомарными единицами проявления поведения оператора.

Некоторая детерминированная целенаправленная последовательность действий образует технологическую операцию (например, контроль, включение-выключение, отдача распоряжения). Операция всегда ориентирована на достижение некоторого конкретного результата, в отличие от действий, которые сами по себе могут быть без результативными. Необходимо отметить, что одни и те же действия, в зависимости от цели, порядка и полноты их выполнения, могут привести к реализации операции, а могут и просто составлять бесцельное времяпровождение (например, оператор может «просто так» вращать диск номеронабирателя телефона при неснятой трубке). Как правило, исполнение конкретной операции требует фиксированного набора действий, последовательность совершения которых детерминирована, не зависит от ситуации и не изменяется со временем.

Совокупность Операций, реализуемых в соответствии с определенным планом, образует технологическую задачу (например, вывод блока на мощность, компенсация течи контура). В ряде случаев можно выделить еще один «надоперационный» уровень деятельности - функцию, объединяющую несколько операций. Функция, в отличие от задачи, предполагает стандартную фиксированную, не связанную с планированием и принятием решений цепочку операций, направленных на достижение некоторой локальной цели (например, функция включения питательного насоса состоит из строго детерминированной последовательности переключений). Таким образом, технологическая задача может декомпозироваться как на отдельные операции, так и на функции, условно объединяющие несколько операций некоторой локальной промежуточной целью.

Многоуровневая декомпозиция деятельности используется и для унификации разработки эксплуатационных процедур на АЭС (рис. 3.8). Так, в Инструкциях оператору за единицу информации принимается шаг, предписывающий выполнение единичного действия, направленного на контроль состояния, изменение состояния, отдание распоряжения или переход к другой процедуре. Совокупность последовательных шагов, содержащая законченное действие (такое, как подготовка оборудования к переключению, включение-отключение оборудования), образует пункт процедуры.

Рис. 3.8. Иерархия уровней деятельности оператора

Последовательность действий по изменению состояния оборудования, объединенного в элементарный узел (например, насос и арматура его обвязки, теплообменник с обвязкой, любой набор оборудования, объединенного по одному признаку — принадлежность одной технологической системе, одному помещению и др.), образует элементарную процедуру. Набор элементарных процедур, а также организационных и технических действий, обеспечивающих изменение и/или поддержание состояния технологической системы, составляет управляющую процедуру первого уровня, последовательность которых, в свою очередь, образует управляющую процедуру высшего уровня (к ним относятся пуск- остановка блока, работа на номинальной мощности).

Между перечисленными выше структурными уровнями деятельности и единицами информации в инструкциях существует четкое соответствие (см. рис. 3.8). Необходимо также выделить еще одну линию декомпозиции деятельности, в явном виде прослеживающуюся в эксплуатационных процедурах. Так, каждый структурный уровень процедуры отражает еще и степень группирования оборудования, составляющего объект операторской деятельности на данном уровне. Например, объектом одного шага процедуры является прибор, отображающий информацию (табло, монитор, индикатор и др.), ОУ (рукоятка, кнопка, маховик) или коллега по смене, в то время как управляющая процедура первого уровня охватывает всю технологическую систему целиком.

Необходимо обратить внимание на некоторые особенности многоуровневого и многофазного структурирования деятельности. На первый взгляд, в многоуровневых структурах единственной реально «материализованной» частицей деятельности оператора является элемент самого низшего уровня иерархии - обычно это операция или элементарное действие. Все более высокоуровневые элементы рассматриваются при этом как виртуальный результат обобщения «снизу-вверх». Это означает, в частности, что технологическая задача воспринимается не как самостоятельное явление, а лишь как название соответствующего раздела инструкции, в котором по пунктам перечислены все подлежащие исполнению технологические операции. Такой подход приводит к смешению когнитивного и сенсомоторного компонентов поведения, рассматриваемых фактически на одном и том же уровне - уровне операций. В результате деятельность оператора представляется в виде исполняемых в дискретно-временной последовательности перцептивно-моторных и когнитивных актов, что свойственно также и многофазной структуре деятельности.

Однако в реальной ситуации невозможно утверждать, что в каждый момент времени оператор либо только действует и его занимает выполнение отдельно взятого сиюминутного действия, либо только думает и размышляет о состоянии ТОУ и о том, что надо делать. Как правило, опытный подготовленный оператор, выполняя какую-либо задачу, занят тем, что «действует размышляя» и «размышляет действуя». Из этого следует, что имея дело с целенаправленным мотивированным поведением, мы должны рассматривать его как совокупность параллельных разноуровневых процессов, проявляющихся одновременно друг с другом в каждый момент времени. Рассмотрим эти процессы.

Рис. 3.9. Иерархия процессов в деятельности оператора

Процессы, образующие деятельность оператора.

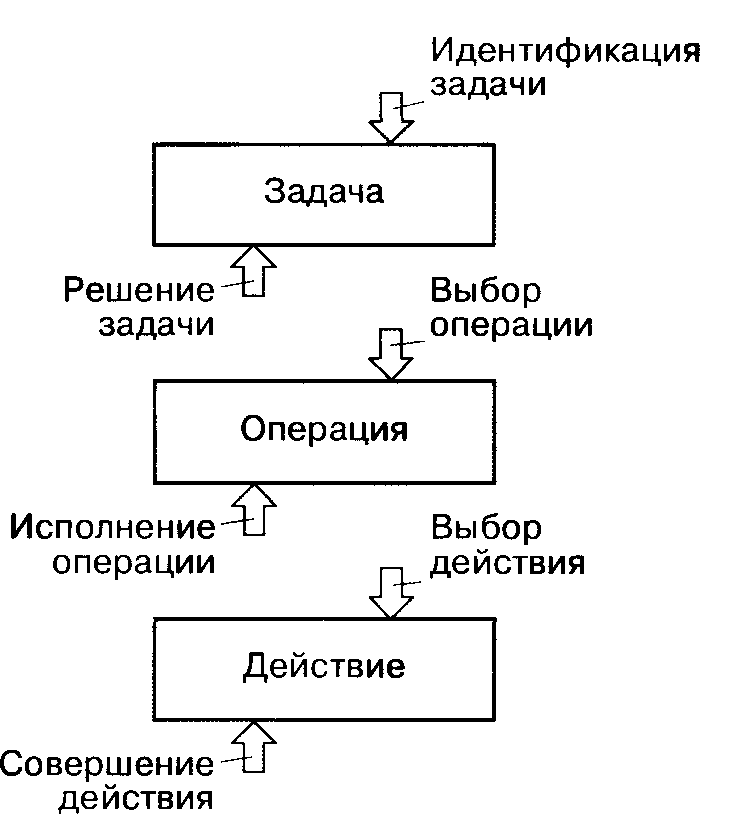

Любое проявление деятельности, будь то решение задачи, реализация конкретной операции или действие, должно быть сначала осознано и спланировано человеком (в этом как раз и заключается «принятие решения») и лишь затем исполнено.

Следовательно, работу оператора на любом из уровней деятельности необходимо рассматривать как совокупность двух процессов:

идентификации - выбора оператором конкретного элемента деятельности (задачи, функции, операции или действия) для исполнения; реализации - исполнения выбранного элемента.

Естественно, что на разных уровнях и в каждом конкретном случае указанные процессы будут проявляться по-своему. Рассмотрим это более подробно (рис. 3.9), давая параллельно в качестве примера пояснение: в каком случае исполнение каждого процесса можно считать успешным.

Выбор (идентификация) действия заключается в определении оператором очередного действия, которое ему надлежит совершить в процессе исполнения текущей технологической операции. Так, например, для реализации операции включения- выключения необходимо визуально отыскать нужный ключ, войти в зону его досягаемости, занести руку и повернуть ключ. Из' примера видно, что объектами идентификации являются привычные и постоянно встречающиеся в обыденной жизни перцептивные и сенсомоторные акты. Человек при этом действует инстинктивно и ему и в голову не приходит задумываться над такими проблемами, как «что сделать раньше: дотянуться до ключа или повернуть его». Вследствие этого, выбор действия как когнитивный процесс представляет незначительный интерес для изучения, а вероятность того, что оператор перепутает последовательность или выберет несвойственное для данной операции действие ничтожно мала.

Совершение (реализация) действия представляет собой реализацию оператором выбранной элементарной единицы поведения. Анализ процесса совершения действия направлен лишь на исследование самого перцептивного или сенсомоторного акта и никак не связан с определением степени адекватности этого действия конкретным сложившимся условиям. Иначе говоря, успешность реализации действия определяется тем, правильно ли оператор считал информацию или повернул ли ключ в нужном направлении, не зависимо от того, нужно ли было это в данный момент делать.

Выбор (идентификация) операции заключается в принятии решения - какую технологическую операцию необходимо исполнить в данный момент времени в контексте текущей задачи. По существу, выбор операции является элементом планирования, проявляющегося в процессе идентификации и решения любой задачи. Как правило, этот план представляет собой детерминированную последовательность операций, а процесс выбора операции состоит в том, что человек вспоминает очередной пункт инструкции. Выбор операции является результатом некоторого когнитивного анализа, успех которого согласно классификации ошибок Д. Мейстера заключается в том, что оператор не перепутает последовательность, не забудет о нужной или не вспомнит о лишней операции.

Исполнение (реализация) операции представляет собой последовательное совершение всех действий, составляющих данную операцию. Анализ процесса исполнения операции ограничивается фиксацией того, какие действия и в каком порядке должны быть совершены, и никак не связан с выяснением, насколько эта операция уместна для текущей задачи. Соответственно, успех исполнения операции зависит лишь от того, насколько успешно и последовательно были выполнены необходимые действия.

Идентификация задачи - это осознание оператором технологической задачи, созданной текущей ситуацией и требующей немедленного решения. Процесс идентификации включает в себя обнаружение признаков, указывающих на необходимость вмешательства оператора, и сопоставление этих признаков с описанием известных оператору задач. Ясно, что процесс идентификации на уровне задач предполагает, в основном, высшую когнитивную деятельность, однако источником этих размышлений служит информация, получаемая оператором в ходе выполнения некоторой последовательности перцептивных операций. Иногда исходной информации бывает недостаточно, чтобы однозначно классифицировать задачу — в этом случае человек руководствуется другими факторами, например, относительной частотой задач или потенциальной опасностью ситуации. Успех идентификации задачи определяется тем, насколько оператор из поступающей к нему информации правильно и вовремя синтезирует диагностические признаки и верно их классифицирует.

Решение (реализация) задачи предполагает исполнение всех операций, необходимых для достижения цели, преследуемой данной задачей. Аналогично двум нижним уровням, анализ решения задачи не зависит от того, правильно ли эта задача поставлена, а успех ее решения определяется лишь корректностью выбора последовательности и успехом выполнения требуемых операций.

В сущности, выделение процессов на каждом из уровней деятельности позволяет соединить концепции многофазного и многоуровневого структурирования деятельности оператора. Рассмотрим теперь, какие типы и виды деятельности могут проявляться на различных структурных уровнях.

Классификация видов деятельности на уровне операций и действий является, пожалуй, наиболее противоречивой из-за различия трактовок самих этих уровней. Некоторые авторы (например, М.А. Котик [43]) отождествляют понятия действия и операции, другие рассматривают действие как более высокоуровневый элемент деятельности, состоящий из цепочки операций (например, А.Н. Леонтьев [45], Д.А. Ошанин [64]), третьи воспринимают действие как часть операции. В соответствии с приведенным ранее определением действия, мы будем придерживаться следующей концепции: под действиями понимаются элементарные единицы проявления поведения человека; под операциями — элементарные «технологически значимые» шаги деятельности (например, операция «определить давление теплоносителя» состоит из следующих последовательных действий: «найти прибор, показывающий нужный параметр», «подойти к нему на расстояние, на котором его показания будут различимы», «зафиксировать положение показывающей стрелки», «выявить информационное содержимое показания - столько-то МПа»).

В этом случае на уровне действий можно выделить следующие виды деятельности (более подробное описание сделано в [9]).

1. Выбор объекта деятельности. Для операций, связанных с восприятием информации - это выбор одного из нескольких альтернативных источников отображения требуемой информации, например, прибор, табло, самописец, формат АСУ ТП (к этой категории перцептивных действий относится также и обнаружение сигнала, когда, например, среди приборов щита вдруг загорается сигнальное табло); для моторных операций - выбор одного из нескольких альтернативных ОУ.

2. Поиск объекта деятельности. Для перцептивных операций - это поиск источника требуемой информации из множества находящихся в зоне восприятия, например, поиск прибора на щите, поиск элемента изображения на экране, набор номера или кода абонента; для моторных операций - поиск требуемого ОУ из множества находящихся в зоне досягаемости, например, поиск нужной клавиши, кнопки, рычага и т.п.

- Вход в зону объекта деятельности. Для перцептивных операций - это физическое действие, направленное на достижение оператором зоны визуального, акустического или другого сенсорного воздействия сигнала, например, перемещение в пространстве, поворот головы, снятие телефонной трубки, усиление звука, вызов формата АСУТП; для моторных операций - физическое действие, в результате которого оператор оказывается в зоне досягаемости требуемого ОУ.

- Считывание сигнала - попадание на анализатор (глаз, ухо, кожу, нос и др.) некоторого сигнала-раздражителя, несущего требуемую информацию.

- Распознавание информации - перекодирование, выявление информационного содержания и запоминание сигнала.

- Воздействие на ОУ - механическое действие, направленное на изменение состояния ОУ, например, поворот ключа, нажатие кнопки и т.п.

Классификацию деятельности на уровне операций можно найти, пожалуй, в большинстве работ по эргономике. Наиболее традиционное разделение предполагает два основных типа операций: перцептивные, связанные с приемом информации человеком, и сенсомоторные, предполагающие воздействие на ОУ. Позже к ним добавились еще два типа: когнитивные операции, образующие процесс мышления и принятия решения, и коммуникативные, обеспечивающие взаимодействие с другими операторами.

Анализ эксплуатационных процедур АЭС и таксономия используемых в них глаголов позволяет выделить четыре класса технологических операций:

операции контроля, основу которых составляет восприятие одного или нескольких элементов информации, их переработка (анализ) и запоминание результатов (например, определить, убедиться, проверить, выяснить, проконтролировать, сопоставить);

операции исполнения, включающие в себя воздействие на один или несколько ОУ с самоконтролем по окончании и анализом эффективности воздействия (например, открыть-закрыть, включить-отключить, перевести, нажать, воздействовать, сквитировать, переключить);

Рис. 3.10. Соотношение (%) типов технологических операций операции контроля с исполнением (регулирования) - итерационные процессы с обратной связью, предполагающие воздействие, которому предшествует контроль, определяющий необходимость, степень и величину этого воздействия (например, восстановить, стабилизировать, отрегулировать, сбросить, поддерживать, увеличить-уменьшить);

операции коммуникации, содержащие выдачу информации, которой может предшествовать запрос (например, уведомить, отдать распоряжение, сообщить, запросить, направить).

Всего в инструкциях встречаются более 60 операций, относительная частота упоминания которых приведена в виде диаграммы на рис. 3.10 [12]. На практике соотношение частоты операций контроля и операций исполнения в работе ВИУРа энергоблока с ВВЭР-1000 выглядит следующим образом:

операции контроля ... 80%

операции исполнения .. 20%

Несколько другого, алгоритмического подхода к классификации операций придерживаются авторы обобщенного структурного метода [26, 90], в котором в качестве элементарных структурных единиц деятельности выступают ТФЕ (с некоторым допущением их можно отождествить с операциями) пяти видов:

рабочая ТФЕ - операция, направленная на достижение некоторого конкретного результата (включение, перемещение, восприятие сигналов, считывание информации, вычислительные операции и т.д.);

альтернативная (логическая) ТФЕ - проверка соблюдения некоторого условия и выбор дальнейшего пути реализации процедуры;

задержка — операция, заключающаяся в приостановлении на некоторое детерминированное или случайное время дальнейшей реализации процедуры;

контроль (самоконтроль) правильности выполнения предыдущих операций;

проверка работоспособности (диагностика состояния) технических средств и организационный контроль.

Рис. 3.11. ТФЕ (верхний ряд) и ТФС (средний и нижний ряд)

обобщенного структурного метода:

а - рабочая операция; б - альтернативная операция; в - самоконтроль; г - диагностика; д - задержка; е - цепочка операций; ж - операция с самоконтролем; з - операция с самоконтролем и исправлением ошибки; и - операция с самоконтролем и повторением; к - операция с самоконтролем, исправлением и повторением; л - циклическая операция; м - операция с диагностикой; н - диагностика с восстановлением; о - ремонт; п - операция с самоконтролем и диагностикой

В результате соединения нескольких ТФЕ образуется ТФС. Библиотека ТФС, созданная в обобщенном структурном методе, по-существу, может служить классификацией элементов деятельности на уровне функций (рис. 3.11).

Другая классификация типовых функций персонала, разработанная А.А. Деревянкиным на основе опыта проведения вероятностных анализов безопасности АЭС [97], приведена в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Перечень типовых функций персонала АЭС

Класс функций | Функции персонала |

Функции, выполняемые в процессе нормальной эксплуатации АЭС | Подготовка и ввод в работу систем и оборудования (при пусках блока и внеплановых режимах). Обнаружение, контроль и идентификация нарушений нормальной эксплуатации АЭС. Оперативная корректировка и стабилизация параметров реакторной установки в переходных режимах АЭС. Оперативное регулирование параметров систем и оборудования после их автоматического включения в работу. Оперативное резервирование систем управления (включая блокировки и регуляторы) в случае их отказа. Оперативное устранение (при наличии возможностей) отказов систем и оборудования· Вывод (плановый или внеплановый) систем или оборудования в резервное состояние или ремонт |

Функции, выполняемые в процессе нормальной эксплуатации АЭС при техническом обслуживании систем и оборудования | Контроль работоспособности элементов систем или оборудования в соответствии с принятым регламентом технического обслуживания (периодические осмотры и испытания). Восстановление работоспособности элементов систем и оборудования, отказы которых обнаруживаются в результате проведения их технического обслуживания. Приведение элементов систем или оборудования в исходное состояние после проведения их технического обслуживания. |

Функции, выполняемые после возникновения исходных событий в процессе развития аварий | Обнаружение, контроль и идентификация исходных событий. Контроль срабатывания требуемых систем безопасности и выполнения ими соответствующих функций безопасности при аварии. Оперативное резервирование управляющих систем безопасности в случае их отказов при аварии. Оперативное устранение с БЩУ (при наличии возможности) отказов элементов систем безопасности или их оборудования при авариях. Выполнение управляющих функций безопасности непосредственно персоналом (при отсутствии соответствующих автоматических систем). Подготовка и ввод в работу систем нормальной эксплуатации при авариях (в случае непроектной аварийной последовательности, если при проектном протекании аварии функционирование этих систем не требуется). Оперативное регулирование параметров систем безопасности после их автоматического включения в работу при аварии. Оперативная корректировка и стабилизация параметров реакторной установки при переходных процессах во время аварий. Ремонт отказавшего оборудования в процессе развития аварии. Устранение первопричины аварии |

На уровне задач в работе [31] предлагается различать два вида деятельности операторов АЭС - статический и динамический. К статической деятельности относится визуальный контроль за стационарной работой оборудования, производство плановых переключений, контроль за автоматическим включением оборудования, плановое изменение мощности, остановка и пуск блока и т.д. К динамической относится деятельность в переходных и аварийных режимах, таких как аварийные отключения реактора, турбин, генераторов, насосов и др. Несмотря на сложность динамических задач, считается, что они достаточно хорошо автоматизированы.

В зависимости от режима работы энергоблока технологические задачи можно также разделить на три класса:

задачи регулирования и оптимизации технологического процесса, предусматривающие динамическое выравнивание или незначительную корректировку отдельных технологических параметров (задачи этого типа решаются, в основном, в базовых режимах работы блока на номинальных уровнях мощности);

задачи штатного изменения процесса, предполагающие сложные алгоритмы действий оператора и ведущие к смене режима эксплуатации ТОУ (такие задачи возникают в плановых пусковых, остановочных и стояночных режимах);

задачи ликвидации аномальных ситуаций, проявляющихся в выходе из строя оборудования или в значительном выходе основных технологических параметров за установленные границы (аварийные режимы).

В деятельности операторов ЭБ АЭС с ВВЭР можно выделить: около 20 штатных задач изменения режима таких, как различные виды пуска (из холодного, полугорячего или горячего состояний) и остановки (нормальной, аварийной) реактора, разогрев и охлаждение контуров, пуск турбины, включение генераторов в сеть, ступенчатое изменение нагрузки, гидроиспытания контуров, испытания предохранительных клапанов, подключение-отключение петель и ГЦН и др.;

более 30 аномальных задач, таких как неисправности основных насосов — циркуляционных (в первом контуре) и питательных (во втором контуре), обесточение ГЦН, БЩУ и АЭС, течи и разрывы трубопроводов и паропроводов, отказы клапанов ПГ, турбины и компенсатора давления, неуправляемое движение органов регулирования реактора, отклонения частоты в сети от 50 Гц и др.

С точки зрения вероятностного анализа безопасности АЭС [97], рассматриваются три группы задач персонала:

задачи технического обслуживания систем, важных для безопасности;

задачи управления АЭС при нормальной эксплуатации, включая нарушение нормальной эксплуатации;

задачи управления АЭС при аварии-.

В справочнике [86] приводится классификация задач по сложности и интеллектуальному уровню их решения. В соответствии с этой классификацией выделены три вида задач:

простейшие (стереотипные), решаемые путем прямого замыкания связей между входом и выходом;

мыслительные, для решения которых оператор располагает набором соответствующих способов и правил действий (оперативное мышление на алгоритмическом уровне);

проблемные, носящие творческий характер, для разрешения которых нет ни заранее известных действий, ни правил для нахождения их решения (оперативное мышление на эвристическом уровне).

Аналогичная классификация, только не задач, а типов поведения, проявляемых при их решении, предложена Дж. Расмуссеном [170]. В зависимости от характера стоящей задачи, поведение оператора может быть основано:

на навыках - деятельность оператора жестко детерминирована, рефлекторна и оттренирована, от него не требуется вникать в суть происходящих процессов и явлений, он должен лишь реагировать заранее определенным образом на некоторые сигналы и возмущения;

на правилах - деятельность оператора определяется формальным использованием правил управления, сведенных в инструкции по эксплуатации (ИЭ);

на знаниях - деятельность оператора требует знания внутренних взаимосвязей, понимания процессов, протекающих в объекте управления, и обработки информации, явно не содержащейся в текущих данных или заранее подготовленных инструкциях.