Рассмотрим теперь один из наиболее сложных и пока еще окончательно нерешенных вопросов анализа ошибок операторов АЭС - классификацию. Первая проблема, встающая на этом пути, - каковы признаки (критерии) классификации ошибок. В работе [159] предлагается разделять ошибки по семи признакам, а именно: по профессиональной группе персонала, к которой относится работник, совершивший ошибку - механики (слесари), электрики, специалисты по автоматике, инженерно-технический персонал, оперативный персонал;

по месту совершения ошибки - БЩУ, местные щиты;

по виду производственного процесса, во время которого была совершена ошибка - производство, техническое обслуживание, испытания и др.;

тю типу (характеру) выполняемой при этом работы - подготовка, исполнение, контроль, отчет;

по типу психического процесса, в котором была допущена ошибка - обнаружение, интерпретация, действия, коммуникация;

по характеру ошибки - пропуск, путаница, позднее (раннее) совершение действия, неподходящее действие;

по скорости наступления последствий - немедленно, с задержкой.

Классификация ошибок по типу психического процесса.

Остановимся более подробно на некоторых из перечисленных признаков. Один из основателей исследований в области надежности персонала ТОУ Дж. Рабидо предлагал классифицировать ошибки в соответствии с психическими процессами, в которых они возникают:

ошибки восприятия (обнаружения, идентификации, интерпретации);

ошибки мышления (рассуждения и принятия решения);

ошибки моторики (исполнения);

ошибки коммуникации (передачи команд).

Первые три названных типа ошибок присутствуют также в классификации, выполненной по аналогичному принципу В.В. Зверковым (на основании анализа ошибок операторов АЭС с ВВЭР-440 [31]). В соответствии с ней выделяются следующие типы ошибок:

информационные, обусловленные недостатками представления информации, недостоверностью показаний приборов, отсутствием данных;

аналитические, возникающие в процессе оперативного мышления, в интуитивных действиях и в условиях недостатка опыта и знаний;

психомоторные (сенсомоторные), связанные с отсутствием навыков у человека-оператора, незнанием места расположения ключей, кнопок и т.д.

Классификация ошибок по фазам решения задачи.

Как по казано в § 1.3, перечисленные психические процессы образуют основу многофазных моделей деятельности, конструкция которых также чрезвычайно удобна для классификации ошибок. Так, С.А. Чачко [93] разработана трехуровневая классификация ошибок операторов. Первый (семантический) уровень этой классификации составляют четыре фазы решения оператором задач управления: наблюдение, диагностика, планирование, исполнение. На втором уровне выполнена типизация ошибочных действий для каждой фазы. На третьем уровне (синтаксическом) перечисляется конкретное содержание ошибочных действий каждого типа. Следует отметить, что помимо фаз деятельности автор помещает на первый уровень в качестве автономного вида деятельности еще и взаимодействие оператора с автоматикой. Учитывая, что нижний уровень классификации содержит описание 70 ошибочных действий, рассмотрим содержание только двух верхних уровней: ошибки наблюдения - формирование неадекватного набора оценок, формирование неадекватных норм, неадекватное решение о режиме;

ошибки диагностики — выбор неправильной глубины анализа, формирование неадекватного набора основных причин, некорректная декомпозиция, неправильное привлечение признаков, неправильное диагностическое решение;

ошибки планирования - неверное ценообразование, некорректное формирование планов, выбор неправильной глубины планирования, некорректное назначение средств контроля исполнения планов;

ошибки исполнения;

ошибки взаимодействия с автоматикой - с авторегуляторами, с устройствами автоматического ввода резерва, с защитами, с информационными устройствами.

Классификация ошибок по внешним проявлениям.

Фазы деятельности и психические процессы хорошо характеризуют сущность и происхождение ошибок, однако ничего не говорят о том, каким образом внешне проявляются эти ошибки и в чем они состоят.

Наиболее наглядно можно наблюдать проявление ошибок в моторной деятельности. Еще в 60-е гг. американский инженерный психолог Д. Мейстер выделил четыре категории ошибок, допускаемых операторами при манипулировании ОУ (см. [87]):

выполнение не того действия, которое требуется;

выполнение действия, когда этого не требуется;

нарушение последовательности в выполнении действия; неправильное выполнение требуемого действия.

Несколько позже А. Суэйн к этим категориям добавил еще одну - выполнение действия несвоевременно или не за заданное время. Сам же Суэйн предлагал разделять ошибки на две категории [94, т. 1]:

ошибка пропуска;

ошибка в выполнении (ошибки в выборе, ошибки в последовательности действий, ошибки во времени, качественные ошибки).

Подобный подход использован и в работе [1], где разделяются ошибки необнаружения (пропуск сигнала) и ошибки ложной тревоги (реакция при отсутствии сигнала).

В руководстве [187] Суэйн и Гуттманн уточнили свою классификацию применительно к анализу ошибок операторов АЭС. В ней двумя главными типами ошибок по-прежнему являются ошибка неисполнения (отсутствие необходимых действий) и ошибка исполнения (неправильное выполнение необходимых действий). Ошибки исполнения при этом разделяются на три вида: ошибки системы - ошибки в выборе технологической системы; ошибки выбора - ошибки управления в пределах правильно выбранной системы;

ошибки направления - управление в неправильном направлении.

По существу, эти и многие другие авторы похожих классификаций рассматривают с той или иной степенью детализации три вида ошибочных действий (или бездействий) оператора: 1) оператор выполнил что-то не то; 2) не так; 3) не вовремя. Такая классификация была подтверждена и развита отечественными авторами. В.Ф. Венда выделяет пять видов ошибок [23, с. 378]: невыполнение (пропуск) необходимого действия;

выполнение постороннего (лишнего) действия;

нарушение последовательности действия;

неточное выполнение необходимого действия;

запаздывание в выполнении действия.

Чуть подробнее разделяются ошибки при проведении вероятностного анализа безопасности отечественных АЭС (в части анализа надежности персонала). А.А. Деревянкиным в работе [97] рассматриваются следующие виды ошибок операторов АЭС при выполнении предписанных алгоритмов:

ошибки пропуска, при которых не выполняются требуемые в соответствии с алгоритмом операции;

ошибки включения, при которых выполняются операции, не требуемые соответствующим алгоритмом;

ошибки следования, при которых требуемые в соответствии с алгоритмом операции выполняются, но не в той последовательности, которая требуется (если это существенно);

ошибки замещения, при которых вместо требуемых в соответствии с алгоритмом операций выполняются другие, имеющие признаки, аналогичные требуемым (например, вместо ГЦН на первой петле отключается ГЦН на второй);

ошибки выполнения (качества), при котором требуемые в соответствии с алгоритмом операции выполняются, но результат их выполнения не отвечает некоторым критериям качества (например, неполное открытие арматуры);

ошибки своевременности, при которых требуемые в соответствии с алгоритмом операции выполняются либо преждевременно, либо с опозданием.

Принципа «не то, не так и не вовремя» придерживается и А.И. Губинский [26], однако в его классификации ошибок (напомним, что ошибка по терминологии обобщенного структурного метода называется функциональным отказам, являющимся частным видом отказа оператора) присутствует еще один вид ошибочных действий — неверное ценообразование:

функционально-алгоритмический отказ _ нарушение логико-временной последовательности операций, предписанной алгоритмом;

функционально-параметрический отказ _ недостаточная точность выполнения операций;

функционально-временной отказ - несвоевременное выполнение функции;

функционально-целевой отказ - неправильный выбор цели.

На ошибки, связанные с неправильным выбором цели операторами АЭС, указывает также Д. Норман (см. [94, т. 4, с. 430]), выделяющий всего две категории ошибок.

заблуждения - ошибки при формировании намерения;

промахи - ошибки при реализации намерения.

Классификация ошибок по уровню деятельности.

Необходимо особо отметить еще одну классификацию, предложенную Б.Ф. Ломовым. Внешне почти ничем не отличающаяся от классификации Мейстера, она, тем не менее, указывает на еще один важный признак различения ошибок - структурный уровень деятельности, на котором они совершаются. Согласно ей выделяются следующие виды ошибок:

невыполнение части поставленной задачи или какой-либо из операций технологического процесса;

выполнение ненужной задачи или какой-либо операции;

выполнение задачи или какой-либо из операций в неправильной последовательности;

неправильное выполнение задачи или какой-либо из операций.

Уровень деятельности как один из признаков классификации ошибок упомянут и в работе [187], где рассматриваются ошибки на уровне заданий и на уровне элементов заданий.

Многомерная классификация ошибок.

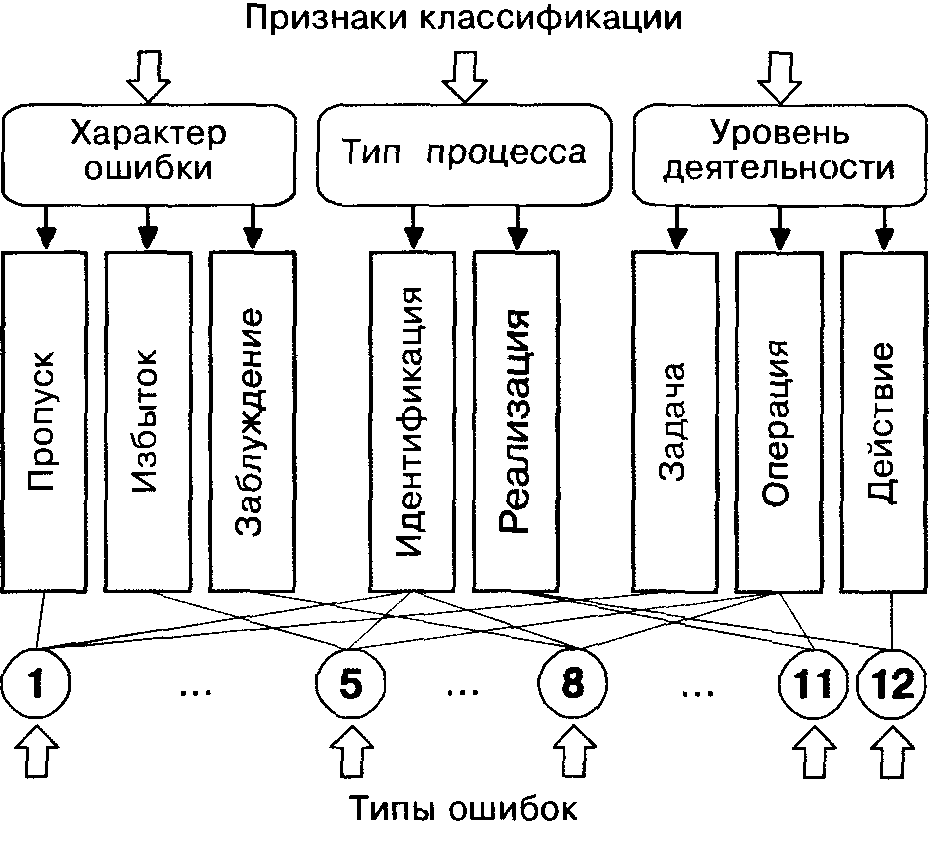

Попытка объединить три рассмотренных выше признака классификации ошибок (по типу психического процесса, по виду (характеру) ошибочного действия и по уровню деятельности) предпринята в [9]. Основываясь на иерархии процессов в деятельности оператора, можно разделить все ошибки оператора на две категории: ошибки, совершаемые в процессе идентификации элемента деятельности; и ошибки при реализации элемента деятельности. Ошибки реализации - это неточное, неправильное или несвоевременное исполнение элемента деятельности (выполнил «не так» или «не вовремя»). Ошибки идентификации (выполнил «не то») по характеру можно разделить на три группы:

пропуск - элемент деятельности не идентифицирован, хотя это было необходимо;

избыток - элемент деятельности идентифицирован при отсутствии необходимости;

заблуждение - идентифицирован не тот элемент деятельности, который был необходим.

Учитывая, что ошибки могут совершаться на трех структурных уровнях деятельности - на уровне задач (неправильная идентификация или ошибочное решение задачи); на уровне операций (неправильный выбор или ошибочное исполнение операции); на уровне действий (неправильный выбор или ошибочное совершение действия) — всего выделяется 12 типов ошибок (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Многомерная классификация ошибок оператора

Отметим два важных свойства данной иерархии ошибок: ненаследование ошибки сверху-вниз (тот факт, что задача поставлена неверно не означает, что оператор ее неправильно решит, совершив при этом ошибки в выборе и исполнении требуемых для ее решения действий и операций);

наследование ошибки снизу-вверх (ошибка, совершенная и неисправленная при исполнении действия или операции, может повлиять на правильность решения или идентификации всей задачи).

Классификация ошибок по доминированию личных качеств.

Как было показано ранее (см. табл. 5.2), одну из основных групп причин ошибочных действий составляют личные качества, подготовленность и мотивация человека-оператора. В не которых ситуациях эти факторы способны сыграть фатальную роль и сделать ошибку неизбежной и как бы «запланированной» для определенных категорий людей. Классификация ошибок с точки зрения доминирования в них одного из этих трех факторов предложена В.Н. Абрамовой [68], которая выделяет:

ошибки-промахи - нечаянные пропуски, невнимательность, замешательство;

ошибки-путаницы - незнание, неумение выполнить или выполнение не той инструкции;

ошибки-уловки - осознанные действия вопреки инструкции («упрощение» или «рационализация» задачи, игнорирование техники безопасности).

Классификация ошибок по психологическим сферам.

Поз же эта классификация была развита автором в докладе [99], в котором выделяются пять источников (психологических сфер) возникновения ошибок:

ошибки на психофизиологическом уровне - оператор не заметил/не увидел/не услышал сигнал или ему показалось, что сигнал был; запаздывание ответа; неработоспособность в момент опасности;

ошибки на уровне психологии мышления/памяти - привычка к стереотипным ситуациям/действиям помешала предпринять адекватные действия в новой ситуации; слабые профессиональные навыки;

ошибки на уровне психологии мотивации/отношения - отсутствие интереса к работе, низкая оценка значимости работы, нежелание рисковать жизнью; формальное отношение к своей работе; недисциплинированность; отсутствие чувства долга;

ошибки на уровне психологии личности - отсутствие воли; нежелание действовать разумно в минуту опасности; некоммуникабельность; эмоциональная неустойчивость; отсутствие самоконтроля;

ошибки на социально-психологическом уровне - мнимые моральные ценности; нежелание работать в команде; ярко выраженная конфликтность; неспособность руководить людьми.

Характерологическая классификация ошибок.

Интересной в этом же плане может показаться описанная С.А. Чачко [93] характерологическая классификация операторов, совершающих ошибки, так называемых «эррористов» (от англ, error (ошибка) - прим. авт.). Автор отмечает следующие условные типы операторов: рассеянный фаталист, легкомысленный, тугодум, нерешительный. Другая типология операторов, предложенная Е.А. Милеряном [63], отражает пять типов поведения: напряженное, трусливое, тормозное, агрессивно-бесконтрольное и прогрессивное поведение.

Классификация ошибок по их потенциальной опасности.

Одним из распространенных признаков классификации ошибок служит их важность и потенциальная опасность для эффективности и безопасности функционирования АЭС. Еще Б.Ф. Ломов [86] отмечал, что нельзя однозначно отождествлять ошибку человека с надежностью работы человека, так как необходимо знать степень влияния этой ошибки, прежде чем определить связь ее с надежностью работы. В связи с этим он предлагал выделять следующие градации степени влияния ошибки на работу системы: отсутствие влияния; потенциальное влияние; незначительное влияние; значительное влияние.

В обзоре ошибок операторов АЭС М. Розен [176] разделил: ошибки, совершаемые до начала аварии;

ошибки, инициирующие аварийную ситуацию;

ошибки при аварийном управлении установкой.

Данная классификация часто используется при проведении вероятностного анализа безопасности (ВАБ) АЭС [7]. Более полной классификацией ошибочных действий по типу последствий для безопасности АЭС, также принятой в практике ВАБ [97], можно считать разделение ошибок персонала на четыре группы:

ошибки в процессе нормальной эксплуатации (включая техническое обслуживание систем) АЭС, приводящие к исходным событиям аварий;

ошибки в процессе нормальной эксплуатации АЭС при проведении технического обслуживания систем, важных для безопасности, приводящие их в неработоспособное состояние;

ошибки в процессе протекания аварии, приводящие к возникновению конечных состояний АЭС с нарушением безопасности;

ошибки в процессе нормальной эксплуатации и протекания аварии на АЭС, приводящие к зависимым отказам систем, важных для безопасности (отметим, что в качестве дополнительного признака в указанной классификации неявно присутствует еще и вид производственного процесса - техническое обслуживание, производство, аварии).

В заключение перечислим основные выводы, вытекающие из рассмотренных в настоящей главе вопросов надежности оператора АЭС.

Идеальный надежный оператор АЭС - это пунктуальный, дисциплинированный и ответственный специалист, способный, с одной стороны, четко и точно выполнить инструкцию в предусмотренных для этого случаях, и, с другой стороны, обладающий достаточными знаниями, опытом и волевыми качествами, чтобы хладнокровно найти выход из экстремальных непредвиденных ситуаций.

Ошибки операторов АЭС - не столь частое явление (благодаря своей «исключительности» ядерная энергетика в этом смысле относительно благополучная отрасль), однако их цена может оказаться очень высокой. На изучение этих ошибок сегодня направлены значительные усилия специалистов. Сторонники качественных методов (в основном - психологи) считают, что исследовать ошибку можно, только разобравшись и поняв поведение человека. Специалисты по надежности настаивают на обязательном количественном анализе статистических показателей, характеризующих ошибки персонала.

Основная доля ошибок приходится на штатные, порой, мало чем примечательные режимы. Далеко не всегда причина этих ошибок кроется в человеке - часты случаи, когда неизбежность ошибок предопределена тем, как организована деятельность оператора, сконструировано оборудования и написаны инструкции. Парадоксально, но чаще всего операторы исполняют неуместные действия (квалифицируемые затем как ошибки) по вполне разумным причинам, кажущимся рациональными в тот момент. Практически все исследователи сходятся во мнениях относительно первичных (коренных) причин ошибок - это эргономика, процедуры, коммуникация, подготовка, организация, личные качества.

Серьезные ошибки операторов АЭС носят единичный характер и почти никогда не повторяются. Статистика констатирует лишь очень обобщенные черты ошибок, мало что давая для ответа на вопрос: как предупредить ошибки? Чтобы ответить на него в каждом конкретном случае необходим индивидуальный глубокий анализ ошибки и обстоятельств, в которых она была совершена (сегодня уже встречаются работы, направленные на автоматизацию этого процесса; так, в [143] описывается ЭС, помогающая исследовать и классифицировать ошибки). Каждая из приведенных выше классификаций может по- своему, с разных точек зрения помочь разобраться в причинах этой ошибки и найти способ их устранения. Однако нельзя рассчитывать на существование универсального метода избавления от ошибок. Устраняя причины одних ошибок, мы через некоторое время неизбежно столкнемся с другими, пока еще неизвестными (а возможно и сами создадим их). Лишь регулярный обзор и анализ текущего состояния дел на каждой конкретной станции может помочь выявить их до того, как их значимость станет критичной.