Под атомной станцией будем понимать промышленное предприятие для производства энергии с использованием ядерных энергетических реакторов и комплекса необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимым персоналом [16]. С системных позиций АЭС объединяет совместно действующие: 1) энергоблоки (ЭВ АЭС); 2) оперативный, эксплуатационный и ремонтный персонал; 3) систему управления процессом эксплуатации. АЭС обладает всеми особенностями, присущими сложным системам, а именно: наличием единой цели, высокой структурной сложностью, взаимосвязью и взаимодействием элементов, иерархической структурой управления, наличием человека-оператора в контуре управления.

Основной целью функционирования АЭС является выработка электрической и тепловой энергии. Однако в отечественной и зарубежной практике строительства и эксплуатации АЭС встречаются и многоцелевые объекты, предназначенные как для выработки энергии, так и для военных нужд (наработка оружейного плутония), опреснения морской воды, решения исследовательских задач, утилизации энергетического и оружейного плутония и других целей (например, радиационной или температурной стимуляции химических процессов [81]).

Рассмотрение АЭС лишь как промышленного предприятия, решающего исключительно производственные задачи, было бы крайне узким. Современная АЭС - мощный социально-экономический фактор, влияющий на жизнь целых городов и регионов, обеспечивающий людей работой и образующий высококвалифицированные трудовые коллективы. Жизнь показала, что социальные задачи и социальная среда, в которой функционирует АЭС, являются, порой, столь же значимыми, сколь и технические решения, заложенные в основу конструкции. Особый вопрос - организация трудового процесса на АЭС. Он связан с потенциальной опасностью, высокой ответственностью и жестким режимом.

Чтобы охватить различные аспекты функционирования АЭС как эргатической системы, рассмотрим ее с трех позиций:

как систему «человек-машина»;

как сложный ТОУ;

как социо-техническую систему.

Атомная станция как система «человек-машина»

В соответствии с принятой в эргономике классификацией, АЭС как человеко-машинную систему можно отнести к классу целенаправленных (по роли человека) производственных (по характеру результата) эргатических систем. Целенаправленность АЭС состоит в том, что на отдельных этапах или при определенных режимах и условиях человек лишен возможности вмешательства в процесс функционирования системы. К классу производственных эргатических систем АЭС отнесена вследствие того, что результатом ее функционирования является произведенная электрическая и тепловая энергия. Однако в узком смысле деятельность оператора на АЭС обычно рассматривается как составная часть функционирования системы «персонал - комплекс технических средств (КТС) АСУТП», относящейся к классу информационно-управляющих эргатических систем.

Система управления АЭС.

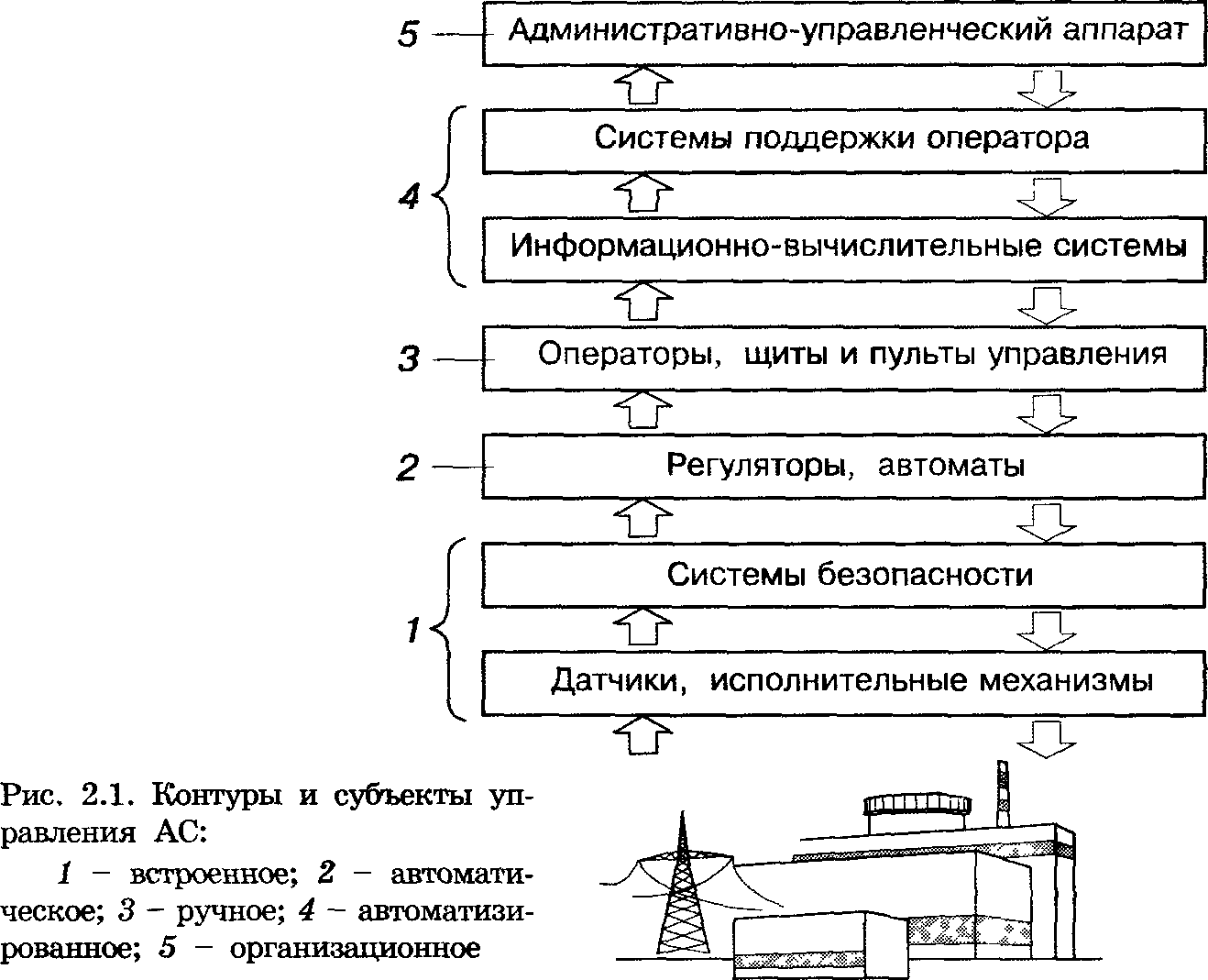

Говоря об управлении АЭС, нельзя замыкаться только на деятельности операторов, являющихся лишь составной частью системы управления. Рассматривая систему управления АЭС в целом, можно выделить пять контуров (уровней) управления (рис. 2.1) [103]:

«встроенное», реализуемое конструкционными решениями и пассивными системами безопасности, способными включиться в работу и локализовать аварию без вмешательства человека и других управляющих систем;

автоматическое, реализуемое регуляторами и системами автоматического управления и защиты (СУЗ);

ручное, осуществляемое операторами с помощью оборудования соответствующих щитов и пультов управления;

автоматизированное, основанное на использовании человеком компьютерных информационно-управляющих систем, советчиков оператора и систем с искусственным интеллектом;

организационное, связанное с административно-управленческими решениями, направленными на управление как техническим, так и эргатическим компонентами АЭС (т.е. оператор - один из объектов организационного управления).

Необходимо подчеркнуть, что оператор АЭС может исполнять роли как субъекта управления, формирующего управляющие воздействия для технологического оборудования, так и объекта управления, испытывающего на себе управляющие воздействия со стороны администрации и технологических служб станции.

Чтобы систематизировать рассмотрение процессов управления, в которых участвует оператор, выполним антропоцентрическое описание (с позиций человека-оператора) АЭС как человеко-машинной системы [104], используя для этого классическую модель теории систем «вход-выход-состояние» [61].

Основой такой модели служат три компонента, характеризующие описываемую систему: «вход» - множество входных управляющих и возмущающих воздействий на систему (F);

«выход» - множество выходных реакций системы или результат ее функционирования (У);

«состояние» - множество существенных свойств, которыми система обладает в данный момент времени (X).

Сама модель представляется в виде совокупности зависимостей двух видов:

уравнение состояния;

уравнение выхода. (2.1)

![]()

Дифференциальные уравнения первого типа связывают вход и состояние системы и называются уравнениями состояния. Такие зависимости описывают поведение системы, т.е. ее переходы во времени из одного состояния в другое под влиянием внешних воздействий. Алгебраические уравнения второго типа определяют зависимость выхода системы от ее состояния и называются уравнениями выхода. Рассмотрим проекцию этой модели на исследуемую эргатическую систему «оператор-ЧМИ- АЭС». Учитывая, что в антропоцентрическом описании ЧМИ и ТОУ вместе образуют среду деятельности оператора, в дальнейшем изложении мы будем говорить о системе «оператор- среда деятельности».

Итоговым (выходным) результирующим свойством человека- оператора является его эффективность (результативность), понимаемая как свойство достигать конечной цели своей деятельности и обусловленного этой целью эффекта (результата). Результативность оператора обеспечивается двумя важнейшими интегральными процессуальными свойствами - качеством и надежностью. Надежность является базовым свойством человека-оператора, характеризующим его способность безотказно выполнять деятельность, а качество - более сложное свойство, отражающее оптимальность и целесообразность деятельности в смысле достижения конечной цели. Количественной мерой интенсивности проявления результирующих свойств оператора является совокупность показателей качества, эффективности и надежности, составляющих «выход» системы Υ.

Согласно модели (2.1), выход оператора является функцией его «состояния», определяемого набором внутренних переменных и характеристик человека:

![]()

где![]() - совокупность показателей функционального состояния (Χν - внутренние переменные, Хс - внутренние характеристики человека).

- совокупность показателей функционального состояния (Χν - внутренние переменные, Хс - внутренние характеристики человека).

Состояние оператора, в свою очередь, подвержено влиянию внешних факторов, образующих «вход» системы:

![]()

Степень этого влияния характеризуется чувствительностью показателей состояния к изменению отдельных факторов:

![]()

где - коэффициент чувствительности показателя к изменению фактора fj.

Рассмотрим более подробно состав и классификацию указанных компонентов модели. Унифицируя введенные понятия, определим следующие категории свойств описываемой нами системы «оператор-среда деятельности» (рис. 2.2):

свойства результирующие (У-свойства - выход системы) - свойства человека-оператора, характеризующие качество, эффективность и надежность его деятельности;

свойства внутренние (Х-свойства - состояние системы) - свойства человека-оператора, характеризующие его способность к деятельности заданного типа в эргатической системе;

свойства внешние (F-свойства - вход системы) - свойства внешней по отношению к оператору среды, ЧМИ и ТОУ, характеризующие условия деятельности человека-оператора в эргатической системе.

Подробное описание результирующих свойств и показателей оператора выполнено в гл. 5; здесь же мы остановимся на внешних и внутренних свойствах. Как уже отмечалось, внешние свойства - это условия, в которых осуществляется деятельность оператора. Источниками этих условий (или, как их принято называть в эргономике, факторов) служат (рис. 2.3): ТОУ, ЧМИ и окружающая среда. ТОУ является основным источником требований к проявлению активности оператора, а потому от его надежности, сложности и других свойств сильно зависит характер и особенности операторского труда. ЧМИ служит посредником между оператором и ТОУ и практически полностью определяет качество и эффективность взаимодействия между ними. Среда - это все то, что окружает и обеспечивает деятельность человека, влияя на его состояние, работоспособность, настроение и другие внутренние свойства. Более подробно факторы ТОУ, среды и ЧМИ описаны в последующем изложении.

Рис. 2.2. Структура модели системы «оператор-среда деятельности»

Рис. 2.3. Классификация факторов

В отличие от внешних свойств, отражающих специфику предметной области, внутренние свойства являются предметно независимыми и отражают только индивидуальные качества каждого конкретного человека. Обобщая информацию, приведенную в справочниках (например, [86]), можно выделить две категории внутренних свойств человека-оператора - характеристики и переменные. Характеристики отражают биологические и физиологические свойства организма и его подсистем. Обычно в эргономике и инженерной психологии для описания человека используются три группы характеристик:

характеристики памяти и оперативного мышления (например, объем непосредственной и оперативной памяти, скорость запоминания и забывания, готовность к воспроизведению, скорость информационного поиска и принятия решений, тип мышления и др.);

характеристики анализаторов - зрительного, слухового, кожного и др. (например, абсолютный и дифференциальный пороги чувствительности, острота зрения, восприятие движения, маскировка звуковых сигналов и др.);

антропометрические характеристики (размеры, пространственные параметры).

Переменные, в свою очередь, отражают текущие физиологические и психологические свойства и способности человека. Внутренние переменные человека-оператора можно разделить на две группы:

психофизиологические переменные (например, показатели состояния организма (артериальное давление, температура), эмоциональная устойчивость, обученность, готовность);

социально-психологические переменные (характер, конфликтность, мотивация, тип реагирования, социальная роль).

Характеристики каждого конкретного человека являются врожденными или ранее приобретенными (в детстве или в результате каких-либо событий) свойствами. Они, как правило, не зависят от внешних условий, а потому остаются стабильными в течение достаточно длительных отрезков времени (нескольких или более десяти лет). Характеристики очень трудно поддаются управлению, по крайней мере, с помощью средств эргономического проектирования. Единственный путь воздействия на них — длительные тренировки по специальным методикам или медицинская коррекция. Переменные, напротив, сильно подвержены воздействию изменчивых внешних условий, а потому хорошо управляемы. Так, человек довольно хорошо обучаем, его несложно быстро адаптировать к новой среде, улучшить способность противостоять стрессу. Чтобы реализовать это управление необходимо воздействовать на факторы, большинство из которых являются управляемыми в некоторых пределах. Пределы изменения значений факторов могут быть обусловлены ограничениями следующих типов:

жесткое ограничение (рис. 2.4,а), не позволяющее варьировать значение фактора (примерами таких факторов являются сложность ТОУ, быстротечность процессов, экономические и политические факторы — их принципиально невозможно изменить, в редких случаях удается незначительно скорректировать);

ограничение снизу и сверху (рис. 2.4,б), задающее нижнюю и верхнюю границу варьирования значения фактора (обычно такими ограничениями являются ресурсные или временные ограничения, например: можно варьировать объем и программу текущей учебы и тренировки операторов, однако они должны происходить с определенной частотой и иметь ограниченную продолжительность);

ограничение снизу или сверху (рис. 2.4,в), определяющее минимальное или максимально возможное значение фактора (к ограничениям этого типа относятся ограничения, связанные с безопасностью (например, минимальное с точки зрения безопасности число технологических параметров, которые должен контролировать и фиксировать оператор), экономические ограничения (например, максимально возможная сумма денег, выделяемых на закупку компьютеров), специфические (военные и режимные) требования).

Перевод фактора из одной реализации в другую связан с определенными затратами (рис. 2.4,г), причем стоимость достижения любой реализации зависит от того, какая реализация данного фактора была достигнута перед этим.

Рис. 2.4. Управление факторами при различных видах ограничений:

а - жесткое ограничение; б - ограничение снизу и сверху; в - ограничение снизу или сверху; г - перевод фактора из одной реализации в другую; fнижн, fверх — минимально и максимально допустимое (достижимое) значение фактора; fопт - оптимальное значение фактора; fs, fs+1, fs опт - различные реализации фактора; zs, S+1 - затраты на перевод фактора из реализации fs в реализацию fs+1; Ω - ограничение

Введенные в настоящем параграфе понятия позволяют выполнить формализованную постановку и краткую характеристику основных задач теории эргономического обеспечения деятельности оператора АЭС [11]. Этими задачами являются:

- моделирование деятельности оператора - идентификация и классификация внешних, внутренних и результирующих свойств (F, Xv, Хс, Y) и определение вида функциональных зависимостей ф, ψ;

- анализ деятельности оператора - измерение значений внешних и внутренних свойств (F, Χν, Хс), идентификация зависимости ψ и оценка значений результирующих свойств У;

- проектирование деятельности оператора - определение способов и механизмов управления внешними свойствами F и идентификация функциональной зависимости φ;

- оптимизация деятельности оператора - управление внешними свойствами F и поиск такого их сочетания, которое обеспечивает достижение максимума значений результирующих свойств Υ при заданных ограничениях Ω и минимальных затратах г (т.е. решение оптимизационной задачи

- прогнозирование деятельности оператора - оценка значений результирующих свойств Υ при экстремальных значениях внешних свойств F (например, в условиях стресса).

В дальнейшем изложении подробно описаны внешние свойства - факторы, характеризующие контуры управления АЭС и различные аспекты деятельности человека-оператора, а именно:

в § 2.2 дается краткая характеристика АЭС, рассматриваемой как ТОУ; здесь же перечислены факторы ТОУ и выполнено описание средств «встроенного» управления;

в § 2.3 рассматриваются основные социально-психологические и некоторые организационные аспекты работы персонала АЭС, а также контур организационного управления;

гл. 3 полностью посвящена описанию организационных факторов деятельности оперативного персонала;

в гл. 4 приведены подробные обзоры состояния дел в контурах ручного, автоматического и автоматизированного управления АЭС, сделано подробное описание факторов ЧМИ;

в гл. 5 обсуждаются вопросы измерения качества, эффективности и надежности операторской деятельности.