При вводе в эксплуатацию блока №1 Тянь- ваньской АЭС впервые на энергоблоках с ВВЭР-1000 в составе комплексных испытаний системы внутриреакторного контроля (СВРК) на этапе физического пуска были проведены испытания по определению температурного поля теплоносителя на входе в активную зону [119]. Необходимость данных испытаний определилась в связи с включением в прикладное программное обеспечение (ППО) СВРК нового поколения, поставленной на Тяньваньской АЭС, алгоритма определения температуры на входе в ТВС с учетом коэффициентов влияния температур холодных ниток петель 1-го контура. В отличие от СВРК старых поколений, в которых температура теплоносителя на входе в каждую ТВС определялась как среднее значение температуры в холодных нитках, данный алгоритм позволяет более точно определять температуры теплоносителя на входе в ТВС и, соответственно, более надежно выполнять одну из принципиально новых задач СВРК по формированию сигналов защиты по запасу до кризиса теплообмена.

Обоснованные значения коэффициентов влияния можно получить только по результатам проведения специальных испытаний. В основу методики, предложенной в программе испытаний, легли положения, описанные в [120] и опыт проведения аналогичных испытаний на блоках с ВВЭР-440 (блоки № 1, 2 АЭС «Мо- ховце», блоки № 3,4 Нововоронежской АЭС). Особенностью блока №1 Тяньваньской АЭС являлось то, что впервые в составе СВРК были использованы 46 сборок внутриреакторных детекторов (СВРД), в составе которых имеются термопары на входе в ТВС. Данное обстоятельство позволило после определения коэффициентов влияния проверить соответствие рассчитанных и измеренных значений входных температур при теплогидравлических и теплофизических испытаниях, предусмотренных этапными пусковыми программами. Таким образом, была получена оценка достоверности рассчитанных коэффициентов влияния на основе экспериментальных данных.

Методика испытаний. Для получения экспериментальных данных, необходимых для расчёта коэффициентов влияния температур холодных ниток петель на температуры на входе в ТВС, необходимо в режимах работы РУ без значимого подогрева теплоносителя в активной зоне за счёт энергии цепной реакции деления добиться существенной разницы температур в холодных нитках петель 1-го контура. Для этого при выполнении испытаний проводились расхолаживания 1-го контура подрывом клапана быстродействующей редукционной установки сброса пара в атмосферу (БРУ-А) на паропроводах одного из парогенераторов (ПГ) при закрытых быстродействующих запорно-отсечных клапанах (БЗОК) на остальных ПГ.

Расхолаживание через БРУ-А производилось в автоматическом режиме, при этом регулятору задавался режим поддержания максимально допустимой скорости расхолаживания 30 °С/ч, с учетом требований технологического регламента безопасной эксплуатации блока. Процесс расхолаживания прекращался закрытием БРУ-А тогда, когда разница температур в расхолаживаемой петле и остальных устанавливалась более 1 °C. Необходимая разница температур достигалась за 15—20 мин.

Не вдаваясь в детальное описание теплогидравлического процесса, для такого случая можно записать, что изменение энергии теплоносителя за время расхолаживания на входе конкретной ТВС будет складываться из изменения энергии потоков теплоносителя, входящих в реактор из холодных ниток петель:  где gk и Gn — массовые расходы теплоносителя через k-ю ТВС и холодную нитку η-й петли; iконc и iначc — энтальпии теплоносителя на входе в k-ю ТВС при номинальном давлении и при температурах на входе в к-ю ТВС в начале и конце процесса расхолаживания; ίкон n и iнaч n — энтальпии теплоносителя на входе в холодной нитке η-ой петли при номинальном давлении и при температурах в холодной нитке η-й петли в начале и конце процесса расхолаживания; Апк — коэффициент, определяющий долю тепла от η-й петли приходящую на вход к-й ТВС; Nгцн — число работающих ГЦН.

где gk и Gn — массовые расходы теплоносителя через k-ю ТВС и холодную нитку η-й петли; iконc и iначc — энтальпии теплоносителя на входе в k-ю ТВС при номинальном давлении и при температурах на входе в к-ю ТВС в начале и конце процесса расхолаживания; ίкон n и iнaч n — энтальпии теплоносителя на входе в холодной нитке η-ой петли при номинальном давлении и при температурах в холодной нитке η-й петли в начале и конце процесса расхолаживания; Апк — коэффициент, определяющий долю тепла от η-й петли приходящую на вход к-й ТВС; Nгцн — число работающих ГЦН.

С учётом небольших отличий температур в холодных нитках различных петель во время процесса расхолаживания (обычно не более 3 °C) в обеих частях соотношения (10.6) можно перейти от энтальпий к температурам. Преобразованное соотношение (10.5) запишется в виде:

![]()

(10.6)

где ∆Тк и ΔΤn — изменение температур теплоносителя на входе в к-ю ТВС и в η-й холодной нитке за время расхолаживания;

![]()

(10.7)

Коэффициент Впк определяет отношение доли тепла в единице массы теплоносителя, входящего в реактор из η-й петли, к единице массы теплоносителя на входе в к-ю ТВС и является искомым коэффициентом влияния температуры холодной нитки петли на температуру на входе в ТВС. Таким образом, для того, чтобы корректно определить значения искомых коэффициентов, необходимо провести минимально по одному расхолаживанию через каждую петлю. В этом случае мы получим систему из четырех уравнений с четырьмя неизвестными, которая решается любыми известными математическими методами. Из предыдущих рассуждений следует, что при решении уравнений (10.5)—(10.7) должны выполняться следующие дополнительные условия:

Температура в холодных (горячих) петлях определялась по показаниям штатных термосопротивлений (по четыре в каждой нитке), установленных по сечению трубопровода Ду 850. Проектная погрешность термосопротивлений с учетом индивидуальных градуировочных характеристик не превышает 0,5 °C. Температура на входе в 46 ТВС определялась по показаниям штатных термопар (проектное положение термопар +70 мм от низа активной зоны), размещенных в каналах нейтронных и температурных измерений (КНИТ), которые, в свою очередь, установлены в ТВС в специально предусмотренном измерительном канале. Проектная погрешность термопар с учетом индивидуальных градуировочных характеристик не превышает 1,0 °C.

После нахождения коэффициентов влияния для 46 ТВС, имеющих термопары на входе, для остальных 117 ТВС коэффициенты влияния находились путём экстраполяции коэффициентов, полученных по прямым измерениям. Поскольку технологическим регламентом безопасной эксплуатации блока предусмотрены режимы работы РУ с неполным количеством работающих ГЦН, то в объем испытаний были включены расхолаживания при одном отключенном ГЦН во всех комбинациях.

Представляемая методика обработки результатов испытаний отличается от методики, использованной в [120], тем, что, в частности, в [120] основная система уравнений не включала определение изменения температур за время расхолаживания, а опиралась только на те температуры, которые достигались в определенный момент расхолаживания. Новый подход позволяет исключить возможные погрешности, которые определяются следующими эффектами и условиями проведения испытаний:

- дрейф и/или зависимость характеристик термодатчиков от режима работы РУ, что определяет требование по обязательной тарировке температурного контроля непосредственно перед проведением испытаний;

- неодинаковые температурные условия в петлях на начальный момент, вследствие достаточно продолжительного времени, требуемого по технологическим особенностям от момента прекращения предыдущего расхолаживания до момента создания одинаковых начальных условий;

- инерционность термодатчиков.

При выполнении обработки результатов для сравнения были применены оба подхода. Полученные результаты имели удовлетворительную сходимость.

Анализ полученных результатов. Значения коэффициентов влияния были получены с точностью, удовлетворяющей условию:

(10.10)

где ![]() — температура на входе в активную зону, полученная по рассчитанным коэффициентам влияния;

— температура на входе в активную зону, полученная по рассчитанным коэффициентам влияния;![]() — температура на входе в активную зону, измеренная по термопаре; N — количество режимов.

— температура на входе в активную зону, измеренная по термопаре; N — количество режимов.

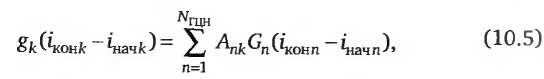

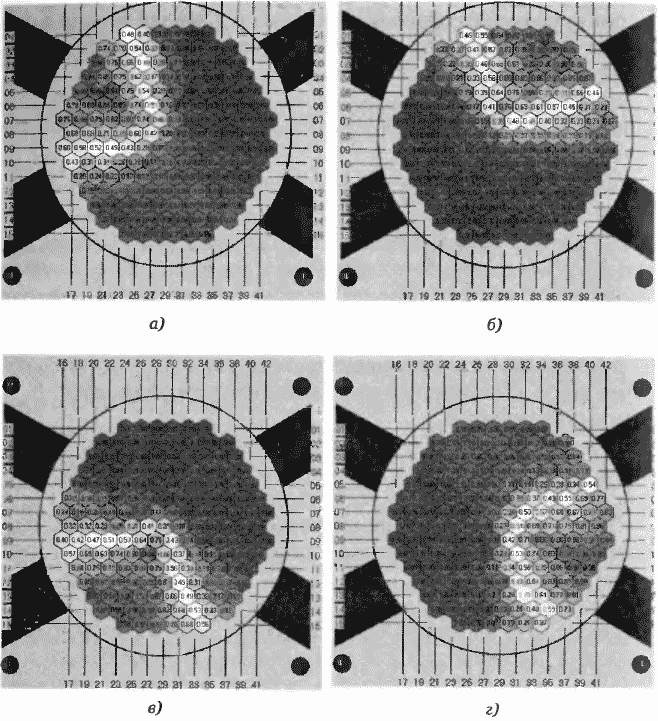

По полученным значениям коэффициентов влияния для режима работы РУ с полным количеством работающих ГЦН (рис. 10.6) можно сделать следующие выводы:

- максимальное влияние на температуру на входе ТВС оказывает температура в ближней петле, которая охватывает свой сектор в активной зоне;

- наблюдается смещение потоков теплоносителя на входе в активную зону против часовой стрелки относительно направления входа потоков теплоносителя в реактор, которое больше при большем угле между смежными петлями в сторону смещения (петли 1 и 3);

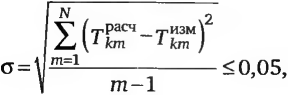

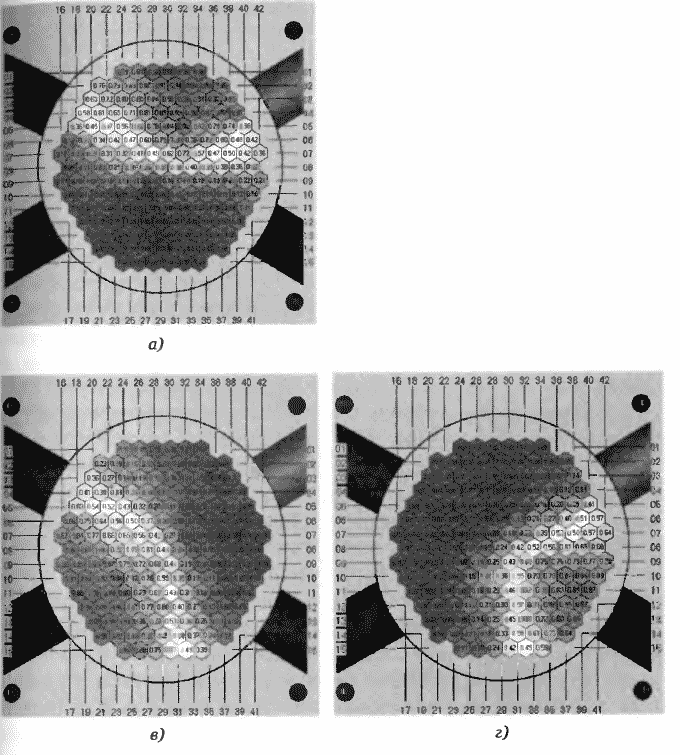

По полученным значениям коэффициентов влияния для режимов работы РУ с тремя работающими ГЦН (рис. 10.7) можно сделать следующие выводы:

• максимальное влияние на температуру на входе ТВС может оказывать не только температура в ближней петле, но и температура других петель, что зависит от взаимного положения этой петли и петли с отключенным ГЦН;

Рис. 10.6. Картограммы коэффициентов Впк для режима работы с полным количеством работающих ГЦН: а — при п = 4; б — при п = 1; в — при п = 3; г — при п = 2

- характер смещения потоков теплоносителя на входе в активную зону относительно направления входа потоков теплоносителя в реактор зависит от взаимного положения петель с работающими и отключенным ГЦН, вплоть до смещения в соседний сектор для смежных петель (с работающим и отключенным ГЦН) с большим углом между ними.

По полученным значениям коэффициентов влияния для всех режимов можно отметить следующее:

• ни для одной ТВС не был получен коэффициент, равный единице;

Рис. 10.7. Картограммы коэффициентов Впк для режима работы с неработающим ГЦН-1 (опыт при п = 1 не проводился): а — при η = 4; в — при η = 3; г — при п = 2

- максимальные коэффициенты, относящиеся к разным петлям, составляют для режима работы с полным числом петель 0,94—0,95, а для режимов работы с тремя ГЦН, соответственно, 0,85—0,97;

• значения коэффициентов для ТВС, расположенных далеко от места входа потоков, невелики и уменьшаются до нуля с увеличением расстояния.

Это указывает на то, что на температуру теплоносителя на входе в ТВС оказывают влияние все петли, а степень влияния определяется режимом работы РУ и расположением ТВС по отношению к той или иной петле. Таким образом, можно подчеркнуть, что определение температуры на входе в активную зону как среднее значение температур холодных ниток действительно имеет методическую погрешность, которая тем больше, чем больше разница температур между холодными нитками.

Следует отметить, что наиболее сложной задачей при определении коэффициентов влияния является корректная интерполяция результатов, полученных для ТВС с прямыми измерениями, на остальные ТВС, в которых нет прямых измерений температуры. В нашем случае был применен метод, который учитывает с определенным весом не только соседние термопары, но и термопары, находящиеся во 2-м окружении от данной ТВС. Были использованы следующие веса: 0,8 — для соседних термопар и 0,05 — для термопар из 2-го окружения.

Особенностью СВРК для Тяньваньской АЭС являлось то, что в данном проекте впервые на АЭС с ВВЭР-1000 для температурного контроля теплоносителя в активной зоне были применены СВРД типа КНИТ, которые включали помимо термопар на входе в ТВС ещё две термопары на выходе из ТВС. Поэтому представлялось интересным получить значения коэффициентов влияния и по показаниям термопар на выходе. Как оказалось, различия в значениях очень малы, независимо от того, показания каких термопар брать в расчет. Из этого следует, что в активной зоне отсутствует заметное межкассетное перемешивание в режимах с нулевой мощностью, либо поток теплоносителя, попавший в канал СВРД на входе, не имеет заметного подмешивания от других потоков по высоте канала.

Кроме этого, интересно было при проведении испытаний определить перемешивание петлевых потоков на всем внутрикорпусном тракте (от холодных до горячих ниток), учитывая значения температур в горячих нитках петель. Следует отметить, что программой ввода блока в эксплуатацию предусматриваются специальные испытания по определению перемешивания петлевых потоков.

Таблица 10.2. Коэффициенты перемешивания петлевых потоков, определенные по результатам двух видов испытаний

Номер петли | Испытания по перемешиванию петлевых потоков | Испытания по определению температурного поля | ||||||

(холодная нитка) | Номер петли (горячая нитка) | Номер петли (горячая нитка) | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

1 | 0,65 | 0,06 | 0,00 | 0,29 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,29 |

2 | 0,30 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,28 | 0,66 | 0,04 | 0,02 |

3 | — | — | — | — | 0,01 | 0,29 | 0,66 | 0,04 |

4 | — | — | — | — | 0,06 | 0,00 | 0,29 | 0,65 |

Примечание. Знак «—» означает, что испытания по перемешиванию петлевых потоков для соответствующих петель не проводились.

В табл. 10.2 представлены значения коэффициентов перемешивания, полученные по результатам испытаний по определению температурного поля на входе в активную зону и по результатам испытаний по определению перемешивания петлевых потоков. Как видно из таблицы, наблюдается хорошая сходимость в полученных результатах.

Методика испытаний по перемешиванию петлевых потоков имеет следующие технологические особенности:

- испытания проводятся на этапе энергетического пуска на подэтапе освоения уровня мощности (10—12%) Νном;

- разница в температурах теплоносителя в петлях 1-го контура достигается за счет разогрева петли после отсечения одного из ПГ по пару и питательной воде;

- для восстановления исходных условий (выравнивания давлений в ПГ и главном паровом коллекторе) предусматривается отключение ГЦН.

Вследствие этих особенностей методика испытаний по перемешиванию петлевых потоков является более трудоёмкой и связана с большим числом ограничений по условиям безопасной эксплуатации блока, что подтверждает и практический опыт выполнения этих испытаний. Учитывая хорошую сходимость полученных результатов, в целях сокращения времени и затрат на ввод блока в эксплуатацию предложено исключить испытания по перемешиванию петлевых потоков на последующих блоках с ВВЭР при условии проведения испытаний по определению температурного поля.

Результатами испытаний на блоке №2 Тяньваньской АЭС получено обоснование возможности проведения данных испытаний только на головных блоках, что приведет к сокращению времени ввода в эксплуатацию серийных энергоблоков.

В целях сокращения количества циклов нагружений ГЦН и режимов работы с неполным числом работающих ГЦН принято обоснованное результатами работы решение об ограничении данных испытаний для блока № 2 только режимом со всеми работающими ГЦН.