Большинстве отказов в ЭЭС приводит только к частичному невыполнению заданных функций этих систем, когда для ликвидации возникающих несоответствий между располагаемой мощностью и нагрузкой ЭЭС достаточно снизить нагрузку только некоторой части потребителей. При этом имеются широкие возможности выбора состава ограничиваемых потребителей, глубины и длительности их ограничения. Поэтому при одних и тех же показателях надежности ЭЭС можно получить разные показатели надежности электроснабжения потребителей, изменяя решения по ограничениям их нагрузки при отказах оборудования ЭЭС [185, 187, 189].

Электроэнергетическая система имеет возможность при изменении режима электропотребления потребителя восполнить недоданную ему при нарушениях электроснабжения энергию. Высокая суточная, недельная и сезонная неравномерность нагрузок ЭЭС позволяет решить эту задачу. Нужно только, чтобы потребитель, также как и ЭЭС, располагал соответствующей временной избыточностью, используя которую совместно с использованием избыточности ЭЭС в периоды ее безотказной работы он мог восполнить выпуск продукции, утерянной за время вынужденного снижения потребляемой мощности. Режим работы производства при вынужденных изменениях графика электропотребления будет менее экономичным по сравнению с нормально принятым. Однако для потребителя такое решение более приемлемо, чем сокращение выпуска продукции, на которую имеются заказы. Поэтому каждый потребитель экономически заинтересован до определенного предела в использовании своих конечных обязательств [183].

Целенаправленное управление электропотреблением для повышения надежности электроснабжения потребителей следует использовать и при нормальных режимах ЭЭС. Перенос нагрузки потребителей с пиковой части графика ЭЭС в полу- пиковую или базисную обеспечивает увеличение располагаемых оперативных резервов мощности и пропускной способности связей. При этом расширяются возможности не снижать нагрузку потребителей при аварийных отказах оборудования ЭЭС. Поэтому в § 10.5 - 10.6 рассматриваются методы управления электропотреблением как в нормальных, так и послоаварийных режимах ЭЭС [180- 182].

Несмотря на разнообразие физических принципов функционирования промышленных объектов, в задачах управления режимами электропотребления можно создать единые методы принятия решений. Известно, что в энергетических системах, как и в технических системах вообще, применяется структурное, функциональное, временное и информационное резервирование [4]. В задачах регулирования режимов электропотребления нас будет интересовать временное резервирование, так как только этот вид резервирования может обеспечить возможность понижения электрических нагрузок в часы максимума в ЭЭС при сохранении выпуска продукции на запланированном уровне.

По требованиям к объемам резервирования и способам его реализации регулирование режимов электропотребления можно разделить на три группы:

- регулярное, при котором компенсация последствий регулирования должна осуществляться на кратчайших интервалах времени и, следовательно, требуемые уровни резервирования должны быть велики;

- эпизодическое, при котором о намечаемом регулировании известно задолго до начала его реализации. Это обеспечивает возможность подготовки производства к регулированию созданием промежуточных достаточно больших запасов обрабатываемой продукции при относительно малых запасах производительности;

- регулирование в послеаварийных режимах ЭЭС. Здесь о моменте реализации, требуемой глубине и длительности регулирования заранее не известно.

Электроэнергетическая система во всех трех рассматриваемых группах на участках ее работы с пониженной нагрузкой допускает компенсацию недополученной электроэнергии за время отключения электроприемников потребителя. Но возможности потребителя в этой части существенно не одинаковы. В первой группе будет происходить безусловный перенос потребления электроэнергии отключающимися электроприемниками с периодов максимума в ЭЭС на периоды провала нагрузок. Причем суточное потребление электроэнергии может остаться на том же уровне, что и без регулирования, если изменение режимов работы объектов производства не вызовет заметного повышения расхода электроэнергии. Во второй группе недополученная за время регулирования электроэнергия распределится на периодах подготовки к регулированию и после его завершения. Чем эти периоды больше, тем менее заметно на них суточное увеличение потребления электроэнергии. В третьей группе полная компенсация недополученной энергии может проходить столь долго, что заметного возрастания суточных потреблений электроэнергии не произойдет.

10.5. СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА УЧАСТВОВАТЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

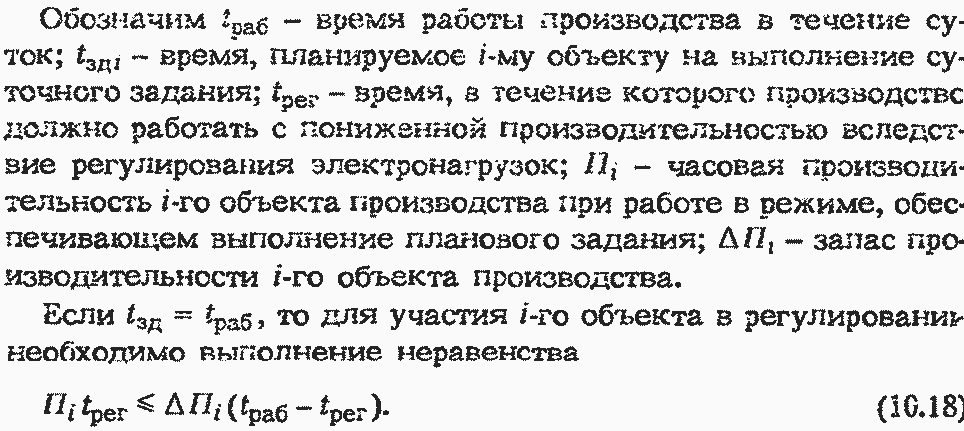

Выявление допустимости и целесообразности привлечения любого производственного механизма для регулирования электропотребления должно начинаться с анализа возможности выполнения этим механизмом планового задания при условии, что на интервале прохождения максимумов нагрузки в ЭЭС он будет отключен.

Если это условие не выполнено, то надо проанализировать возможность выполнения планового задания за счет использования резервов других объектов производства. Суммарный резерв производительности разных объектов производства, которые могут привлекаться для компенсации недовыпуска при

отключениях i-гo объекта производства![]() , должен быть

, должен быть

не ниже ΔПi, при котором обеспечивается выполнение неравенства (10.18).

Если резерв производительности ниже, то объект можно привлекать к регулированию не ежедневно, а через К сут. Допустимую периодичность его привлечения к регулированию необходимо определять исходя из выполнения неравенства

которое можно скомпенсировать недовыполнение планового задания.

Для решения вопроса о допустимости участия объекта в регулировании режимов электропотребления помимо анализа собственных резервов или резервов в заменяющих его объектах необходим анализ резервов по связям, которые объединяют его с другими объектами в процессе производства продукции, т. е. надо установить, можно ли сохранить в работе, связанные с ним объекты производства. Временные резервы по связям создаются за счет накопления между функционально связанными объектами обрабатываемой продукции и обеспечения возможности ее накопления. Последующий по ходу технологии (i+1)-й объект производства можно сохранить в работе при отключении i-го на tрег только при создании на связи между ними запаса продукции в объеме не менее чем Πi.tрег. Для этого между объектами производства должен быть накопитель продукции емкостью

![]() (10.20)

(10.20)

Такой накопитель должен быть и на связи с (i - 1)-м объектом производства.

Если для накопления продукции не требуется создания специальных бункеров, то при решении задачи можно считать, что в связях имеется накопитель неограниченной емкости. Если накопление продукции возможно при создании специальной емкости, то необходимо сравнивать имеющуюся емкость с требуемой для участия в регулировании или предусматривать ее соответствующее увеличение.

Если между рассматриваемыми объектами производства создание резервов по связи невозможно, то при регулировании они должны рассматриваться как единый объект производства, т. е. включаться и отключаться одновременно.

При управлении режимами электропотребления следует ориентироваться на одно из трех решений: 1) усредненный учет состояния связей; 2) выбор решения с учетом фактических резервов по связям; 3) выбор решений с учетом возможности приведения резервов по связям в наиболее желательное состояние.

В послеаварийном регулировании чаще всего приходится по состояниям связей использовать решения из первой группы, реже из второй, поскольку анализ состояния производства, а тем более осуществление подготовительных мероприятий требуют довольно много времени. При регулировании в часы максимума, а также для проведения ремонтных работ должны использоваться решения по связям в основном из третьей группы, реже из второй.

Анализ допустимости регулярных и эпизодических отключений объекта по условиям избыточности связей сводится к проверке неравенства (10.20). При этом следует иметь в виду, что технологи не всегда могут согласиться на полное использование резервов по связям в целях регулирования электрических нагрузок. Поэтому в (10.20) должна подставляться не полная емкость накопителя, а только та его часть, которую допустимо использовать. Послеаварийное регулирование, как отмечалось выше, имеет существенное отличие и не может быть построено на тех же правилах.

Участие производственных объектов в регулировании электропотребления сопровождается возрастанием числа их запусков и остановов, а внезапные отключения электроприемников при аварийных дефицитах могут нарушать технологические правила останова объекта. Поэтому участие в регулировании производственных объектов может сопровождаться для части их нежелательными или даже недопустимыми техническими, экологическими, социальными последствиями. Выработка общих формализованных правил оценки таких последствий не представляется возможной. Поэтому оценка возможности и допустимых пределов участия объектов производства в регулировании режимов электропотребления ЭЭС в зависимости от сопровождающих это регулирование технических, экологических и социальных последствий должна производиться экспертно.

Следующим этапом должно быть рассмотрение целесообразности использования отобранных объектов производства для регулярного, эпизодического и послеаварийного регулирования режимов электропотребления в ЭЭС.

При выборе объектов производства для регулярного отключения в часы прохождения максимума нагрузки ЭЭС должны соблюдаться следующие дополнительные условия [188]:

- вынужденные изменения режима работы объекта производства, выражающиеся в его остановах в часы максимума нагрузки ЭЭС и последующих пусках, не должны приводить к ухудшению экономических показателей работы предприятия и нарушению качества выпускаемой продукции, а также к существенному перерасходу энергетических, сырьевых, материальных и трудовых ресурсов [175];

- отключение объекта в целях регулирования графика нагрузки ЭЭС не должно приводить к нарушению работоспособности связанных с ним объектов производства.

Эти условия должны соблюдаться и при выборе объектов производства для отключений при эпизодически проводимом регулировании. Однако состав объектов производства здесь должен быть иным. Во-первых, это регулирование проводится дополнительно к регулярному и использовать одинаковые объекты в двух видах регулирования, естественно, нельзя. Во-вторых, интервалы времени между регулированием здесь существенно больше, что позволяет использовать объекты производства с гораздо меньшим уровнем резервирования.

Выбор решений по регулированию в послеаварийных режимах ЭЭС также должен базироваться на использовании резервов производства, но гарантировать при его проведении экономичность работы производства и безусловное сохранение работоспособности объектов, связанных с отключаемым, не представляется возможным. Подготовка производства к осуществлению такого регулирования практически исключается, а анализ фактического уровня резервирования из-за недостатка на это времени часто невозможен. Поэтому намечаемые для реализации решения по регулированию должны подбираться в расчете на минимизацию средних ожидаемых потерь от регулирования при минимально достижимой вероятности срыва выпуска конечной продукции.

Окончательный выбор объектов производства для регулярного отключения в целях регулирования графиков нагрузок ЭЭС должен производиться по результатам решения двух задач:

- определение ожидаемого ущерба предприятия, вызываемого отключением, простоем и повторным запуском каждого выделенного объекта производства;

- сопоставление выигрыша потребителя от снижения платы за использование электроэнергии при смещении потребления в полупиковую и базисную части графика нагрузки с ожидаемым ущербом от такого переноса.

При возникновении аварийных дефицитов мощности в ЭЭС необходимость сохранения ее живучести может потребовать отключения нагрузок потребителей в размерах, выходящих за предел, гарантирующий сохранение работоспособности всех объектов производства, имеющих с отключаемым технологические связи. Внезапность возникновения дефицита при этом может не позволить не только подготовить производство к сокращению нагрузок, но окажется невозможным даже выполнить анализ и учесть фактическое состояние внутренних запасов.

Поэтому приходится ориентироваться на поиск решения, обеспечивающего минимум средних потерь от возможного отключения объектов производства и по возможности на минимальную вероятность срыва выпуска товарной продукции.