1-4. ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ АРМАТУРЫ НА СВЕРХВЫСОКИЕ ПАРАМЕТРЫ (на Рр = 185—220 кг/см2 и t=585° С)

а ) Арматура, установленная на ГРЭС-19 Тулэнерго

В первый период эксплуатации блока СВП на ГРЭС-19 Тулэнерго было значительное количество повреждений из-за неудовлетворительной работы арматуры. В течение первого года эксплуатации было выявлено 509 различных повреждений арматуры. В этот период пришлось 11 раз аварийно останавливать котлы № 1 и 2. Из общего количества повреждений, имевших место на электростанции, 40% было по причине неудовлетворительной работы арматуры.

Паровые задвижки

Трещины в литых корпусах и крышках из стали марки ЛА-3.

Наибольшее количество трещин было в первый год эксплуатации арматуры. Они получались на переходах от корпуса к фланцу, иногда выходя в отверстие для шпильки и па переходах от корпуса к патрубкам. Около заварки, в местах удаления дефектного металла, после года эксплуатации трещины обычно вновь образовывались, и только благодаря большой толщине отливки была возможна надежная эксплуатация. Исследованиями ЦКТИ установлено, что растрескивание металла отливок из стали марки ЛА-3 было связано с недостатками литейной технологии и с неудачной конструкцией корпуса и крышек задвижки, где наблюдались резкие переходы от толстого сечения к тонкому. Развитие дефектов усиливалось под действием разности температуры, возникавшей между различными точками корпуса в процессе прогрева и охлаждения задвижки.

Трещины на уплотнительных поверхностях тарелок и седел, наплавленных твердым сплавом марки ЦН-2.

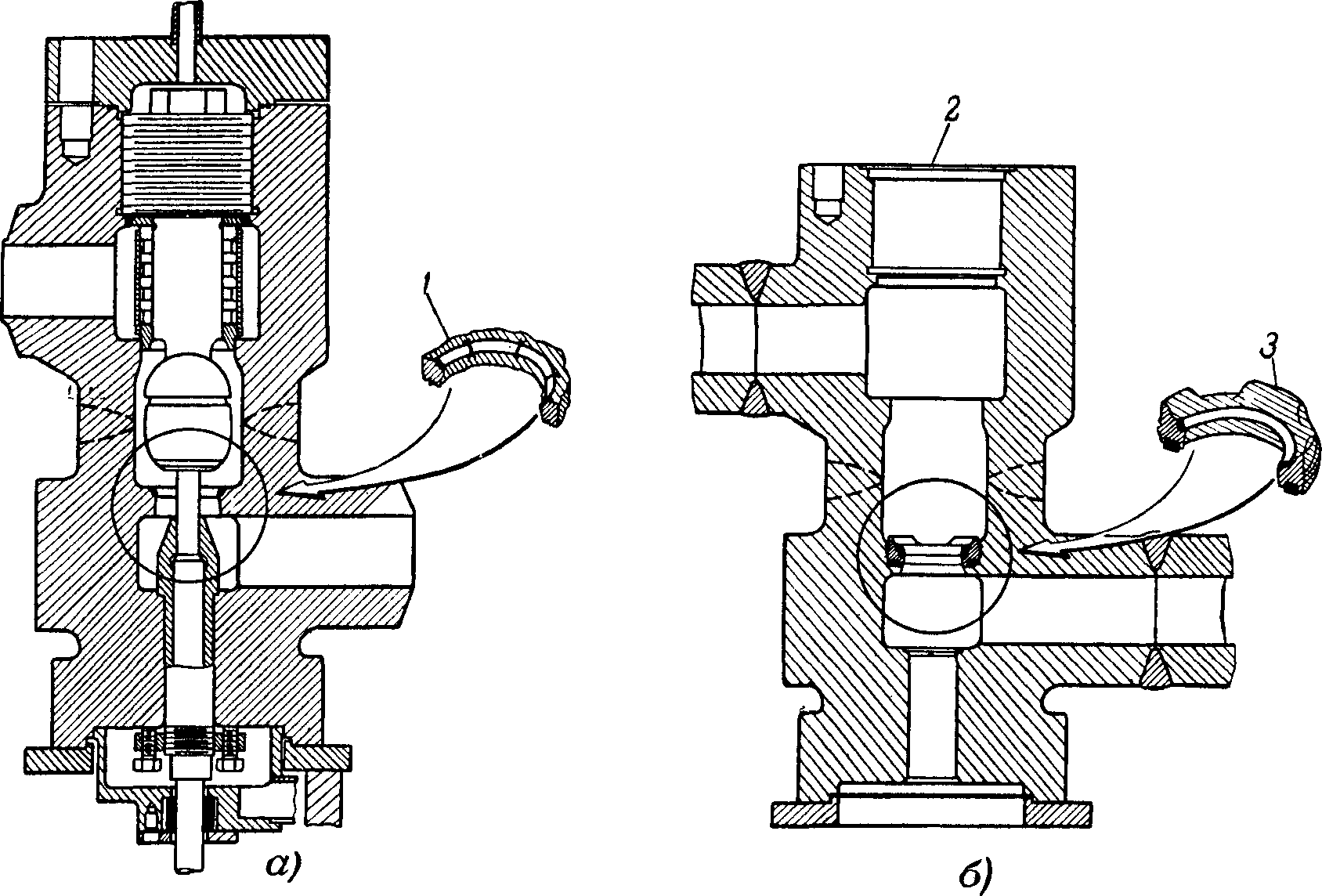

В первый год эксплуатации было выявлено шесть трещин на уплотнительных поверхностях. Указанный дефект наблюдался и на зарубежных электростанциях. Так, например, при эксплуатации блока на сверхкритические параметры пара (мощность 120 МВт, параметры пара 316 ата и 621° С) на станции Файло (США) во время осмотра четырех стопорных клапанов турбины были обнаружены радиальные трещины стеллитовых колец седел (рис. 1-8,6), которые не внушали серьезных опасений по наружному виду. Однако в начале 1958 г. обнаружилось расширение трещин за счет увеличения их числа и длины. В отдельных случаях трещины проникали на всю глубину колец.

Причиной появления трещин следует считать разность тепловых расширений стеллитного кольца и седла из аустенитной стали. Во избежание появления трещин было решено седла изготовить сменными на резьбе с гибкой металлической прокладкой (рис. 1-8,6).

Трещина на прокладках в поперечном направлении через все гребешки и между ними.

В прокладках из стали марки 1Х18Н9Т (ЭЯ1Т), имеющих значительную (до 30%) начальную деформацию (при затяжке фланцевого соединения), после сравнительно небольшого срока эксплуатации образуются трещины. Попытка увеличить толщину прокладок с 3 до 8 мм не дала положительных результатов, — трещины по-прежнему появлялись. В настоящее время станция на паровых задвижках все прокладки сняла, перейдя на беспрокладочное соединение путем притирки уплотнительных поверхностей.

Паровые вентили Dy 10—20

Выход из строя бронзовых втулок.

Резьба в бронзовых втулках через 4—6 мес. работы разрушается, так как шток с шибером в процессе регулирования все время перемещается в небольших пределах. При некачественной бронзе или плохой нарезке резьба срезается штоком в виде резьбовой спирали наподобие пружины. По этой причине на станции произошла авария.

Рис. 1-8. Радиальные трещины на стеллитовых кольцах седла клапана.

б) Арматура, установленная на блоке сверхвысокого давления ЧТЭЦ

Арматура СВД была поставлена ВАЗ и имела такую же конструкцию, как и арматура СВП, установленная на ГРЭС-19 Тулэнерго. Некоторая разница имелась лишь в конструкции запорных задвижек корпуса, которые были выполнены не литыми из стали марки ЛА-3, а сварно-литыми. В новой конструкции средней части корпуса придана шарообразная форма, обеспечивающая большую точность и плотность отливки.

Задвижки паровые

Коррозионное разрушение уплотнительных поверхностей.

В задвижках Dу 175 наблюдалось коррозионное разрушение в виде налета на уплотнительные поверхности тарелок и седла (по ходу пара первая). На тарелках и седле в нижней части имелись раковины Глубиной от 0,15 до 0,25 мм.

Надиры на направляющих рейках в корпусах (направление затвора). Наличие надиров вызывает заедание затвора в процессе открытия и закрытия задвижки. Надиры получились из-за некачественной обработки (зачистки) выступов направляющей рейки. На ряде задвижек в сварочных швах, соединяющих рейку с корпусом, сварочный грат не был очищен.

Рис. 1-9. Разрушение уплотнительных поверхностей тарелок и седел задвижек.

Разрушение уплотнительных поверхностей.

В двух задвижках Dy 100 (БРОУ) были разрушены уплотнительные поверхности тарелок и седел (рис. 1-9) на глубину наплавки. Имелась также трещина на сферической поверхности тарелки и грибка. Осевой размер между седлами в корпусе был значительно больше, чем осевой размер затвора, получающийся при максимальном распоре грибком, поэтому затвор опустился (провалился) вниз (рис. 1-10) и при вращении шпинделя грибок стал разжимать тарелки в нижней части седел. Поэтому и трещины имелись только в нижней части седла.

Гайка на затворе задвижки Dy 100 не всегда в достаточной степени затянута, и предохранительная шайба не закреплена. Поэтому имели место случаи выпадания тарелок из верхнего тарелкодержателя, который при отвинчивании гайки получает свободу перемещения.

Рис. 1-10. Проседание тарелок затвора паровой задвижки Dy 100.

Дроссельный клапан

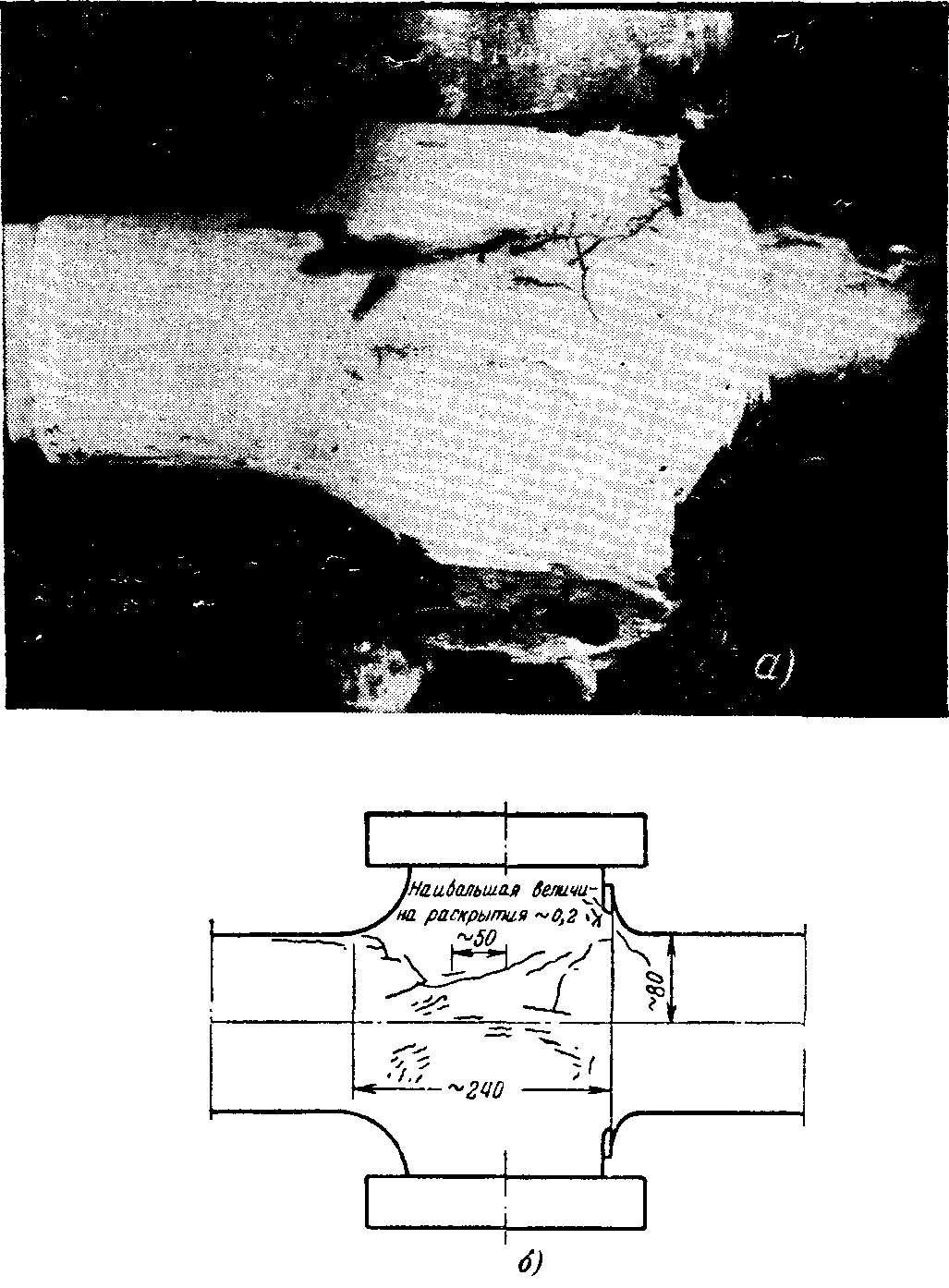

Трещины и свищи в литых деталях из стали марки ЛА-3.

В первый период эксплуатации трещины и свищи были обнаружены в корпусах паровых задвижек Dy 100 и дроссельном клапане. После охлаждения наружные поверхности дроссельного клапана были осмотрены и проверены методом цветной дефектоскопии. Было обнаружено, что в верхней части корпуса имеются две большие трещины, охватывающие 70% периметра клапана и идущие примерно параллельно горизонтальной оси клапана (рис. 1-11). По-видимому трещины образовались в процессе отливки и термической обработки на заводе-изготовителе. Рост этих трещин до сквозных произошел в процессе последующей кратковременной эксплуатации и был вызван внутренними напряжениями.

Выход из строя дроссельного клапана Dy 100/125.

При открытом положении дроссельного клапана, установленного на БРОУ, подача пара через клапан не осуществлялась, что вызвало вынужденную остановку котла. При вскрытии клапана было установлено отсутствие стопорного винта, вследствие чего получилось самопроизвольное отвинчивание гайки, соединяющей шток 2 со скалкой 1, в результате чего скалка находилась в закрытом положении (рис. 1-12,а) и регулирование пара через БРОУ прекратилось. На другом дроссельном клапане стопорный винт также отсутствовал и гайка наполовину была отвинчена. В дальнейшем процессе эксплуатации у одного из дроссельных клапанов произошел обрыв скалки в нижней части (рис. 1-12,6).

Регулирующий питательный клапан скальчатого типа

Выход из строя регулирующих клапанов.

Из-за частых заеданий и поломки регулирующих органов клапана эксплуатация котлов была невозможна. При полностью закрытом клапане расход воды через клапаны (нерегулируемый расход) составлял 130—150 т/ч. Ввиду невозможности дальнейшей эксплуатации котла с регулирующими питательными клапанами скальчатого типа они были вырезаны из трубопровода и заменены клапанами поворотного типа, которые до настоящего времени обеспечивают надежное питание котлов.

Обратный клапан

Несрабатывание клапана.

При вскрытии клапана был обнаружен кусочек металла длиной около 25 мм и толщиной 5 мм. Направляющая втулка (бронза АМЦ-9-2) имела эллипсность и по рабочей части—продольные надиры.

Рис. 1-11. Дефекты, выявленные методом цветной дефектоскопии в корпусе дроссельного клапана из аустенитной стали.

а — характер дефекта; б — эскиз трещин.

Рис. 1-12. Характер разрушения деталей дроссельного клапана.

Тарелка входила в направляющую втулку с зазором, равным 2,5—3 мм на диаметр (вместо 1,2мм). Под давлением рабочей среды нижняя часть тарелки отклонялась от оси клапана и заклинивалась при посадке на место.