В объем работы по прокладке кабелей в траншеях входят подготовительные работы, устройство траншей, доставка барабанов с кабелем к месту работ, раскатка кабеля и укладка его в траншее, защита кабеля от механических повреждений и засыпка траншеи.

Во время подготовительных работ доставляют на трассу необходимое количество кирпича, песка или мелко просеянной земли, а также стальные или асбестоцементные трубы с внутренним диаметром не менее 100 мм для устройства переходов кабельной линии под железнодорожными путями, проезжими дорогами и различными препятствиями, находящимися на трассе кабельной линии.

При пересечении кабельной трассой пешеходных дорожек в соответствующих местах должны быть установлены переходные мостики с барьерами, доставляемые заблаговременно на трассу.

Приступить к рытью траншеи можно после того, как будет установлено отсутствие на трассе или в опасной близости от нее подземных сооружений, трубных коммуникаций или других кабелей. Для этого производят проверку по плану расположения подземных сооружений, а при отсутствии такого плана делают пробные шурфы шириной 350 мм поперек намеченной трассы. Рыть шурфы надо с большой осторожностью, чтобы не повредить кабели, трубы или иные сооружения, которые могут оказаться в земле.

Устройство траншей большой протяженности производится механизированными средствами: специальными роторными траншеекопателями, а чаще обычными землеройными машинами или экскаваторами.

Траншеи небольшой протяженности и проходящие под тротуарами с асфальтобетонным покрытием, а также траншеи, прокладываемые на стесненных участках, где применять механизмы невозможно, роют вручную, пользуясь ломом и лопатой.

Глубина траншей должна быть не менее 700 мм, а ширина такой, чтобы расстояние между несколькими проложенными в ней кабелями напряжением до 10 кВ было не менее 100 мм, а от стенки траншеи до ближайшего крайнего кабеля — не менее 50 мм (рис. 77).

Рис. 77. Размеры кабельных траншей и размещение в них кабелей с зашитой кирпичом от механических повреждений:

a — при одной кабеле, б — при двух кабелях, в — при трех кабелях, г — при четырех кабелях

Глубина заложения кабеля может быть уменьшена до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе кабеля в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабеля от механических повреждений путем прокладки его в асбестоцементных трубах.

В местах изменения направления трассы траншею роют так, чтобы кабель можно было уложить в ней с требуемым радиусом изгиба.

Радиус изгиба кабелей должен иметь по отношению к диаметру кабеля кратность не менее:

25 — для силовых одножильных с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой оболочке, бронированных и небронированных; для силовых многожильных с обеднение пропитанной изоляцией и с нестекающей пропиткой в общей свинцовой или алюминиевой оболочке, бронированных; для силовых многожильных с бумажной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке для каждой жилы, а также с поливинилхлоридной изоляцией и в поливинилхлоридной оболочке поверх каждой жилы, бронированных и небронированных;

15 — для силовых многожильных с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, а также с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, бронированных и небронированных; для контрольных кабелей с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой оболочке, бронированных и небронированных;

10 — для силовых и контрольных с резиновой изоляцией, в свинцовой или поливинилхлоридной оболочке, бронированных.

В местах будущего расположения кабельных соединительных муфт траншеи расширяют, образуя котлованы. Котлован для одной кабельной муфты кабеля напряжением до 10 кВ должен быть шириной 1,5 м и длиной 2,5 м. Для каждой следующей рядом укладываемой муфты ширина котлована должна увеличиваться на 350 мм.

Вырытые булыжники, куски асфальта и бетона укладывают на одной из сторон траншеи или котлована на расстоянии не менее I м от их бровки, чтобы обеспечить свободное продвижение работающих вдоль трассы.

Кабели доставляют к месту укладки в барабанах на специальных кабельных транспортерах или на автомашинах, оборудованных устройством для погрузки, транспортирования и выгрузки барабана с кабелем.

Выгружать барабаны с кабелем надо осторожно, чтобы не повредить его и не нанести травму работающим. Категорически запрещается сбрасывать барабаны с кабелем с автомашин или с кабельных транспортеров. Кабель должен быть выгружен на максимально близком расстоянии от места раскатки, но так, чтобы он не мешал движению рабочих, не создавал угрозы падения в траншею и был удобно расположен для раскатки.

Доставленные к месту прокладки кабели раскатывают с барабанов при помощи:

движущегося транспорта;

лебедки по роликам;

вручную по роликам или без роликов.

При раскатке кабеля с движущегося транспорта — с автомобиля или кабельного транспортера двое рабочих вращают вручную барабан, сматывая с него кабель, а два других рабочих принимают и укладывают кабель в траншее. Кабель сматывают с барабана сверху, а не снизу. Раскатку производят при скорости движения автомашины или буксируемого транспортера, не превышающей 2,5 км/ч.

При раскатке кабеля с барабана, находящегося на земле, последний должен быть приподнят над землей на 200—250 мм с помощью стального вала и двух кабельных домкратов (рис. 78). Под домкраты подкладывают деревянные доски толщиной не менее 50 мм, кирпичи или железобетонные плиты.

Рис. 78. Раскатка кабеля лебедкой с барабана, поднятого на домкратах

Рис. 79. Способы закрепления кабеля при раскатке с помощью лебедки и троса:

а — проволочным чулком, б — конусным зажимом; 1 — кабель, 2 — защитный корпус,

3 — внешний конус, 4 — коническая звездочка, 5 — стальная головка, 6 — трос

До начала раскатки кабеля в траншее расстанавливают линейные и угловые раскаточные ролики: линейные ролики устанавливают на прямых участках траншеи через каждые 2 м, а угловые — в местах изгибов и поворотов траншеи.

Непосредственно перед раскаткой снимают обшивку с барабана и осматривают верхние витки кабеля, чтобы убедиться в отсутствии вмятин, повреждений брони кабеля или иных дефектов. Затем сматывают с барабана лебедки стальной трос и прикрепляют к нему конец кабеля.

Соединение раскатываемого кабеля с тросом лебедки осуществляют при помощи проволочного чулка (рис. 79, а) или конусного зажима (рис. 79, б).

Проволочный чулок надевают на конец кабеля и на длине не менее 500 мм прочно закрепляют на его оболочке при помощи бандажей из мягкой проволоки диаметром 1,5 мм, накладываемых поверх намотки из смоляной ленты. Крепление троса посредством чулка имеет ряд недостатков, главными из которых являются необходимость большой затраты времени для закрепления чулка на кабеле, возможность соскальзывания чулка с оболочки и, наконец, опасность разрыва оболочки кабеля вблизи от места наложения чулка.

Более совершенным является способ с применением конусного зажима.

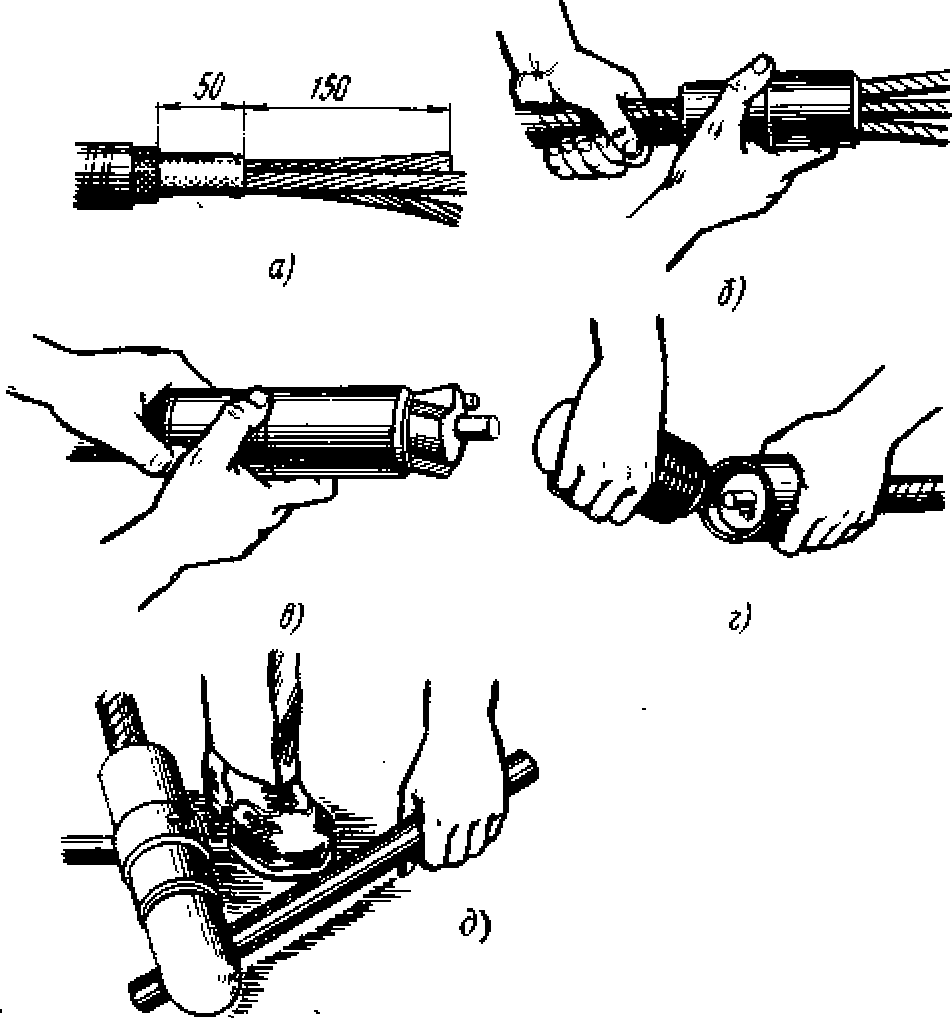

Рис. 80. Последовательность операций закрепления зажима на раскатываемом кабеле:

а — концы кабеля разделаны, б — кабель введен в зажим, в — в зажим вставлена коническая звездочка, г — ввинчивание головки во внешний конус, д — завинчивание головки с помощью хомута и воротка

Зажим закрепляют на жилах кабеля следующим образом (рис. 80). Конец кабеля на участке около 200 мм освобождают от оболочки и поясной изоляции. Затем на участке около 150 мм снимают бумажную изоляцию с жил кабеля и, очистив жилы от остатков пропиточной массы, вводят их в предварительно разобранный зажим. Далее вставляют в корпус коническую звездочку, предварительно подобранную по сечению токоведущих жил, после чего вручную ввинчивают головку во внешний конус. Собранный зажим вводят в хомут и закрепляют в нем при помощи стопорного болта. Защитный корпус навинчивают на внешний конус, а затем, вставив в головку стальной вороток, ввинчивают ее до полного зажима жил кабеля между стенками внешнего конуса и конической звездочкой.

Закрепив зажим на кабеле, продевают в овальное отверстие конец троса лебедки и закрепляют его, а затем, приведя в движение барабан лебедки, раскатывают кабель.

При раскатке кабеля ручным способом рабочие кладут кабель на плечи и медленно передвигаются вдоль траншеи или по ее дну. Кабель, находясь на плечах рабочих, не должен иметь больших изгибов. Нагрузка на каждого рабочего, участвующего в ручной раскатке кабеля, не должна превышать 35 кГ. Кабель должен находиться на одном и том же плече у всех рабочих, переносящих кабель, т. е. все рабочие должны располагаться по одну сторону кабеля во избежание ушибов при его опускании на землю. Опускать кабель с плеч надо, одновременно и в два приема: сначала на уровень опущенной руки, а затем — на землю. Категорически запрещается сбрасывать кабель с плеч во избежание несчастных случаев или повреждения кабеля.

При недостаточном количестве рабочих, необходимых для нормальной ручной раскатки кабеля, применяют петлевую раскатку.

Петлевой способ применяют при раскатке кабелей на напряжение до 1 кВ и при температуре окружающего воздуха выше 0°С. Для этого барабан с кабелем устанавливают не в начале траншеи, а на середине ее длины; половину кабеля с барабана сматывают сверху в одну сторону (аналогично описанной выше обычной ручной раскатке), а оставшуюся половину сматывают снизу барабана в другую сторону петлей, занесенной через барабан.

Применяя петлевой способ раскатки, надо следить за тем, чтобы соблюдались допустимые радиусы изгибов кабеля, а также исключалось его скручивание.

Кабель кладут в траншею волнообразно («змейкой»), с тем чтобы создать некоторый запас* кабеля по длине, необходимый для компенсации продольных напряжений, которые могут возникнуть вследствие осадки грунта или температурных изменений.

Запас кабеля необходим также и на случай его пробоя. Тогда удаляют поврежденный участок и устанавливают соединительную муфту, на что и требуется некоторое количество кабеля, получаемого за счет запаса.

Создавать запас кабеля в виде кольцеобразно уложенных витков запрещается, так как они в процессе эксплуатации будут перегреваться и кабель после непродолжительной работы может выйти из строя. Запас кабеля можно создавать в виде неполной петли, укладываемой в конце линии, у вертикальных стояков, при переходе в подводную трассу и т. п.

* Запас, образуемый волнообразной прокладкой кабеля в траншее, должен составлять 1—3% от общей длины прокладываемого кабеля. Запас менее 1% может привести к повреждению проложенного кабеля.

После раскатки кабель снимают с роликов и укладывают на дно траншеи, а ролики удаляют из траншеи.

В местах входа кабеля в трубу и выхода из нее на кабель наматывают 3—4 слоя джутовой пряжи для предохранения от повреждения острыми краями трубы.

При параллельной прокладке нескольких кабелей их концы и муфты должны располагаться в шахматном порядке (рис. 81).

Рис. 81. Параллельная прокладка нескольких кабелей с муфтами в одной траншее:

а — центрирование муфты по отношению к концам кабеля, б — запас кабеля около муфты, в — взаимное расположение нескольких муфт

По окончании укладки кабеля в траншее проверяют соответствие всех размеров пересечения и сближения проложенного кабеля с имеющимися вблизи подземными сооружениями и составляют исполнительный чертеж трассы проложенных кабельных линий, где указывают местонахождение каждой линии по отношению к постоянным ориентирам. При отсутствии в непосредственной близости от трассы постоянных ориентиров устанавливают специальные указатели (реперы) на всех поворотах кабеля и местах установки муфт, а также через каждые 100—150 м на прямолинейных участках кабельной трассы.

Каждая кабельная линия должна быть замаркирована, т. е. должна иметь номер или наименование на бирках, прикрепленных к кабелю у всех муфт и заделок, а также через каждые 20 м на прямых участках линии.

Бирки изготовляют »в виде пластмассовых, алюминиевых или стальных пластинок, круглых — диаметром 75 мм; прямоугольных—размером 120X40 мм. Для их изготовлении часто используют куски поливинилхлорида, винипласта или свинца, остающихся после разделки кабелей.

Бирки прямоугольной формы применяют для маркировки кабелей на напряжение до 1000 в, а круглые — для кабелей на напряжение выше 1000 в. Бирки прикрепляют к кабелям и муфтам оцинкованной проволокой диаметром 1,5—2 мм, покрываемой слоем битума.

На бирках, прикрепляемых на кабелях, указывают напряжение кабеля, сечения его жил, номер линии или ее наименование. На бирках, прикрепляемых у соединительных муфт, на расстоянии 100—150 мм от нее указывают номер муфты, дату ее монтажа и фамилию монтера.

По окончании маркировки и заключительного осмотра приступают к засыпке и защите кабелей.

Проложенный в траншее кабель засыпают слоем мягкой просеянной земли «пушонки» или песка толщиной 100 мм, поверх которого кладут в один слой кирпич (не силикатный) или железобетонные плитки для защиты кабеля 2 от механических повреждений при раскопках.

Кирпич кладут поверх засыпки, как показано на рис. 77. Траншеи засыпают выкопанной из нее землей, если она не содержит камней, строительного мусора, кусков шлака и т. п., слоями не более 200—250 мм, смачивая каждый слой грунта водой и уплотняя его трамбовкой.

В зимнее время траншеи засыпают сухим песком или мелко просеянной землей, так как вынутая из траншеи земля образует глыбы, которые могут повредить кабель, а при наступлении теплой погоды — оттаять и дать большую просадку грунта по всей трассе прокладываемого кабеля.

Засыпку верхней части траншеи грунтом и зачистку трассы после засыпки рекомендуется производить механизированным способом при помощи бульдозера. Разрушенные при прокладке кабеля покрытия территорий предприятий, улиц и дорог должны быть восстановлены.

Кабели с нормальной и обеднено пропитанной бумажной, а также с поливинилхлоридной изоляцией можно прокладывать только при температуре окружающего воздуха выше 0 С. Если температура окружающего воздуха в течение суток до начала прокладки понижалась хотя бы временно ниже 0°С, то кабели перед прокладкой должны быть прогреты в отапливаемом помещении, в тепляке, обогреваемом тепловоздуходувкой или электрическим током от специального трансформатора.

При прогреве кабеля в отапливаемом помещении или в тепляке продолжительность прогрева зависит от температуры окружающего воздуха, а также от сечения и марки кабеля. Для лучшего прогрева кабеля обшивка барабана должна быть снята, а барабан с кабелем следует поднять на домкратах и через каждые 10— 12 ч поворачивать вокруг оси на 180°, так как температура в верхних и нижних слоях воздуха в помещении (тепляке) всегда отличается на несколько градусов.

Наиболее прогрессивным и быстрым способом прогрева кабелей является прогрев трехфазным током от специального трехфазного трансформатора 20 кВА, присоединяемого к сети 220 или 380 в. вторичная обмотка которого имеет 10 ступеней напряжения (от 7 до 98 в).

Для прогрева кабеля электрическим током зачищают и временно соединяют вместе (закорачивают) жилы внутреннего конца кабеля, а затем герметизируют этот конец напайкой свинцового колпачка. Наружный конец кабеля на барабане разделывают под временно устанавливаемую стальную воронку, которую заливают битуминозной кабельной массой.

При одновременном прогреве нескольких барабанов кабелей их последовательно соединяют временными перемычками, на концах которых также устанавливают концевые кабельные воронки, заливаемые битуминозной кабельной массой.

Прогрев кабелей ведут при постоянном контроле температуры токоведущих жил, не допуская повышения ее выше 40°С.

После прогрева кабеля воронку удаляют, а на конец кабеля напаивают свинцовый колпачок, чтобы предотвратить возможность засасывания воздуха в кабель при его охлаждении.

Прогретый кабель должен быть проложен в траншее в течение времени, не превышающего 60 мин при температуре окружающего воздуха от 0° до — 10°С, в течение не более 40 мин при температуре от —11 до —19°С, в течение не более 30 мин при температуре — 20°С и ниже.

Контроль за нагревом жил кабеля ведут по термометру, установленному на его оболочке. При этом следует учитывать, что температура жил кабеля практически выше показываемой термометром температуры оболочки в среднем на 15°С у кабелей на 6 кВ и на 20°С у кабелей на 10 кВ.

Для ориентировочного определения силы тока и времени, необходимых при прогреве кабелей, можно пользоваться данными табл. 16.

Величину тока прогрева контролируют по амперметру. При этом не должно быть превышения номинальных значений плотности тока для кабелей данного сечения.

Данные для прогрева кабелей

Таблица 16

Сечение жил кабеля, мм2 | Максимально допустимая сила тока при прогреве, а | Необходимое напряжение, а, на каждые 100 м прогреваемого кабеля | Ориентировочное время прогрева трехфазным током при температуре окружающего воздуха, С | |

—10 | -20 | |||

25 | 130 | 16,0 | 88 | 106 |

35 | 160 | 14,0 | 93 | 112 |

50 | 190 | 11,5 | 110 | 134 |

70 | 230 | 10,0 | 122 | 149 |

95 | 285 | 9,0 | 124 | 151 |

120 | 330 | 8,5 | 138 | 170 |

150 | 375 | 7,5 | 150 | 185 |

185 | 425 | 6,0 | 167 | 208 |

240 | 490 | 5,3 | 190 | 235 |