ГЛАВА IV

МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

§ 12. ИСТОЧНИКИ СВЕТА, ПРИБОРЫ И АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК .

Виды освещения и нормы освещенности

Осветительные электроустановки служат для освещения помещений и территорий жилых домов, учреждений, промышленных предприятий.

Различают общее, местное, комбинированное, рабочее и аварийное освещение.

Общим называют освещение всего или части помещения. Местным является освещение рабочих мест, предметов или поверхностей, например специальное освещение обрабатываемой детали или инструмента на токарном станке.

Комбинированное сочетает общее и местное освещение.

Рабочим называют освещение, служащее для обеспечения нормальной деятельности производственных и вспомогательных подразделений предприятия.

Аварийным называется освещение, которое при нарушении рабочего освещения временно обеспечивает возможность продолжения работы или эвакуации людей. Аварийное освещение устраивают в производственных помещениях, в коридорах, лестничных клетках, в проходах и проездах. Светильники аварийного освещения должны отличаться от прочих светильников окраской и конструкцией; их присоединяют к электрической сети, не связанной с сетью рабочего освещения.

Конструкции светильников и их расстановка в помещениях должны обеспечивать наиболее правильное и рациональное распределение световых потоков ламп и соблюдение требуемых норм освещенности.

В качестве единицы освещенности принят люкс (лк), равный величине светового потока, приходящегося на 1 м2 освещаемой поверхности. За единицу светового потока принят люмен (лм). Таким образом один люкс равен одному люмену, приходящемуся на один квадратный метр поверхности, т. е. I лк=лм/м2.

Освещенность площади помещения прямо пропорциональна мощности источника света и обратно пропорциональна размеру освещаемой поверхности. Это значит, чем больше мощность лампы и меньше освещаемая ею площадь помещения, тем большей будет освещенность каждого квадратного метра площади данного помещения.

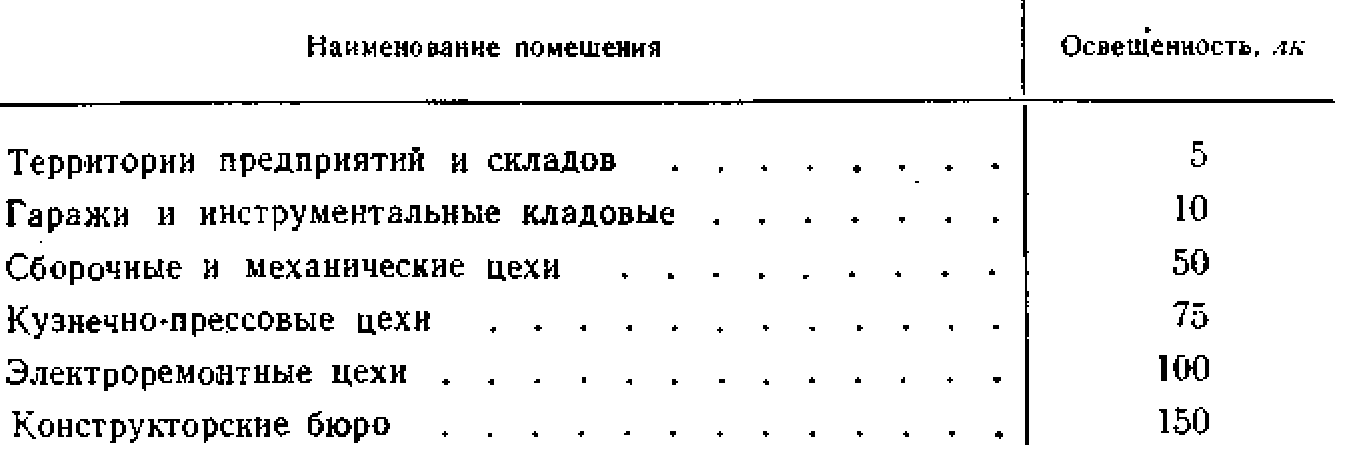

Нормы освещенности светильников общего освещения для различных производственных помещении приведены в табл. 10.

Таблица 10

Нормы освещенности светильников общего освещения

для производственных помещений

Примечание. Приведенные нормы освещенности являются минимальными и применимы при освещении лампами накаливания. При освещении люминесцентными лампами эти нормы должны быть увеличены в 2—3 раза»

Источники света

В осветительных электроустановках в качестве источников света применяют лампы накаливания и люминесцентные лампы.

Лампа накаливания (рис. 39, а) состоит из резьбового цоколя 1, стеклянной ножки 2, нити накала 3 и стеклянной колбы 4. Нить накала лампы изготовляется из вольфрама и может быть прямолинейной, скрученной в одинарную или двойную спираль. Применение нити накала из вольфрама вызвано тем, что при нормальном напряжении она нагревается до температуры, близкой к 3000°С, которую не способны выдержать другие металлы.

Рис. 39. Источники света:

а — лампа накаливания, б — люминесцентная лампа низкого давления, в — дуговая ртутная люминесцентная лампа высокого давления; 1 — цоколь, 2 — стеклянная ножка, 3 — нить накала, 4 — стеклянная колба, 5 — электрод, 6 — стеклянная трубка, 7 — кварцевая трубка, 8 — слой люминофора

Вольфрамовая нить расположена в стеклянной колбе, из которой воздух удален(вакуумная лампа) или которая заполнена инертными газами — смесью аргона и азота (газонаполненная лампа).

Для крепления ламп в патронах лампы снабжены цоколем с винтовой резьбой: малой 0 14 мм, нормальной 0 27 мм, большой 0 40 мм.

Лампы накаливания общего применения изготовляются на напряжения 127 и 220 в мощностью 10—1000 вт.

Люминесцентные лампы выпускаются низкого и высокого давления и являются газоразрядными.

Для освещения предприятий, учреждений и учебных заведений в настоящее время применяют преимущественно люминесцентные лампы низкого давления, а для освещения городских улиц и площадей — лампы высокого давления.

Люминесцентная лампа низкого давления (рис. 39, б) представляет собой стеклянную герметически закрытую трубку 6, внутренняя поверхность которой покрыта тонким слоем люминофора. Из трубки выкачан воздух и имеется в ней лишь небольшое количество газа аргона и немного ртути. Внутри трубки (на ее концах) в стеклянных ножках 2 укреплены электроды 5, соединенные с двухштырьковыми цоколями 1, служащими для присоединения лампы к электрической сети через специальные патроны.

При подаче напряжения к лампе между ее электродами возникает электрический разряд в парах ртути, в результате чего лампа начинает излучать световой поток, по цветности которого она характеризуется как лампа белого света (ДБ), холодно-белого света (ЛХБ), тепло-белого света (ЛТБ) или дневного света (ЛД).

В помещениях, где необходимо точно различать цветовые оттенки, например при производстве литографий, в художественной мастерской, в текстильном предприятии и т. п., применяют лампы ЛДИ, предназначенные для правильной цветопередачи.

Люминесцентные лампы низкого давления изготовляют на напряжение 127 в мощностью 15 и 20 вт; на напряжение 220 в мощностью 30, 40, 80 и 125 вт.

Одной из разновидностей люминесцентных ламп является дуговая ртутная лампа (ДРЛ) высокого давления (рис. 39, в).

Схемы присоединения ламп

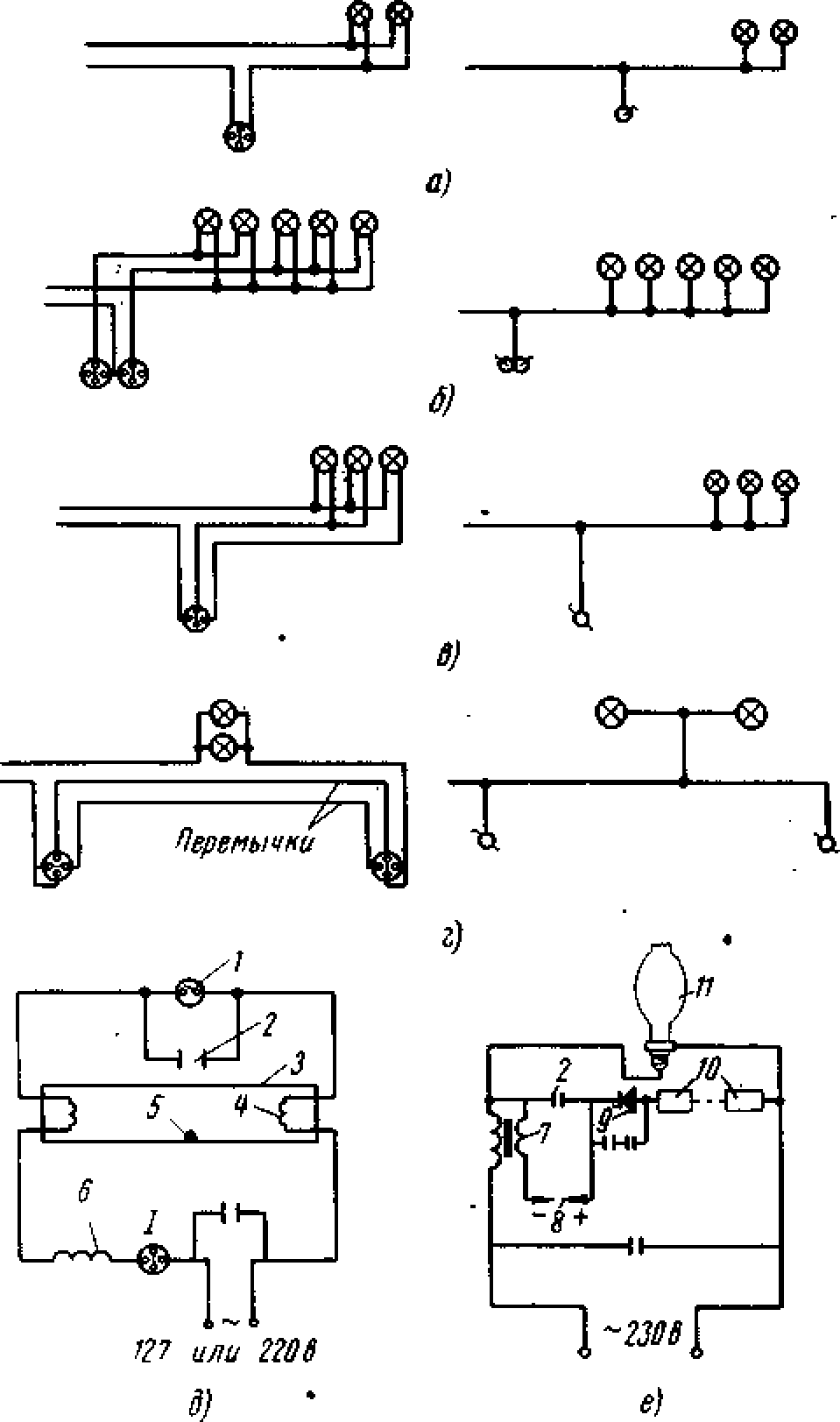

Присоединение к сети двух ламп накаливания, управляемых одним однополюсным выключателем, показано на рис. 40, а. Количество ламп, включаемых по этой схеме, может быть больше двух.

Управление пятью лампами осуществляется двумя, расположенными рядом однополюсными выключателями (рис. 40, б). Поворотом первого выключателя окажутся выключенными две лампы, а поворотом второго — остальные три лампы. Такая схема включения ламп применяется в больших помещениях с режимом работы, требующим различной степени освещенности.

Рис. 40. Схемы присоединения ламп к осветительной сети и управление ими:

а — группы ламп накаливания одним выключателем, б — группы ламп накаливания двумя выключателями, в — группы ламп накаливания люстровым переключателем, г — группы ламп накаливания с двух мест, д — люминесцентной лампы низкого давления, е —дуговой ртутной лампы высокого давления; 1 —стартер, 2 — конденсатор, 3 — люминесцентная лампа, 4 — электрод. 5 — ртуть, 6 — дроссель, 7 — обмотка зажигания дросселя, 8 — разрядник, 9 — выпрямитель; 10 — сопротивление. 11 — дуговая ртутная лампа ДРЛ

При необходимости попеременного изменения количества включаемых ламп (например, в люстре) их присоединяют к сети при помощи люстрового переключателя (рис. 40, в). При первом повороте переключателя включается одна лампа из трех, при втором — остальные две, но выключается первая лампа, третьим поворотом переключателя включаются все лампы, а четвертым — все лампы люстры выключаются.

При необходимости независимого управления одной или несколькими лампами с двух мест применяется схема, рис. 40, г, где используются два переключателя, соединенные двумя перемычками. Наличие перемычек и провода, идущего от переключателя к лампам, создают необходимые цепи независимого управления лампами с двух мест. Эта схема применяется при освещении коридоров и лестничных клеток жилых домов.

Для включения в сеть люминесцентных ламп низкого давления (рис. 40, д) применяют стартеры, дроссели и конденсаторы.

В качестве стартеров используют неоновые лампы тлеющего разряда с двумя электродами. При включении выключателя возникает тлеющий в неоновом газе разряд, который нагревает биметаллический электрод стартера, являющийся подвижным контактом. Под действием тепла биметаллический электрод выгибается и замыкается с другим электродом, вследствие чего через них начинает протекать полный ток, вызывающий нагрев электродов. С момента замыкания электродов стартера электрический разряд в нем прекращается, вследствие чего биметаллический электрод остывает и, возвращаясь в первоначальное положение, размыкает цепь. При размыкании электродов стартера в дросселе 6 возникает импульс высокого напряжения, который, будучи приложенным к нагретым электродам, вызывает разряд между ними и зажигание лампы.

Для подавления помех радиоприему, создаваемых при работе лампы, в корпус стартера вмонтирован конденсатор 2.

Существуют также схемы бесстартерного зажигания люминесцентных ламп с применением накальных трансформаторов.

Для управления лампой ДРЛ применяют специальное пускорегулирующее устройство, состоящее из дросселя, конденсатора, разрядника, селенового выпрямителя и сопротивлений. При подаче выключателем напряжения на лампу конденсатор 2 (рис. 40, е) заряжается (через выпрямитель 9 и ограничивающее сопротивление 10) и напряжение достигает требуемой величины, при котором и происходит разряд конденсатора. Конденсатор соединен с разрядником 8, который, в свою очередь, электрически связан с обмоткой зажигания (дополнительной обмоткой) 7 дросселя. При разряде конденсатора на концах основной обмотки дросселя индуктируется импульс высокого напряжения, зажигающий лампу 11. После зажигания лампы напряжение на ней и на конденсаторе устанавливается ниже пробивного напряжения разрядника, вследствие чего повторные разряды конденсатора не могут происходить. В течение 2—4 мин после зажигания яркость лампы постепенно увеличивается, а по истечении 5—7 мин ее световой поток достигает номинального значения.

Лампы ДРЛ выпускают на напряжение 220 в, мощностью 250 —1000 вт с цоколем диаметром 40 мм. Присоединение ламп к электрической сети и управление ими осуществляется с помощью различных приборов.