Глава 2. СМЕТЫ И СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

- СМЕТЫ

При составлении сметно-финансовых расчетов на сооружение тепловой электростанции пользуются укрупненными сметными нормами, разработанными Теплоэлектропроектом и утвержденными Госстроем СССР.

Укрупненные сметные нормы УСН (табл. VIII.2.1) предназначены для определения на стадии технического (техно-рабочего) проекта зданий, сооружений и отдельных видов строительных работ по вновь строящимся и расширяемым тепловым электростанциям.

УСН разрешается распространять на здания в том случае, когда в проектах повторяются без изменения их ширина, высота, сетка колонн. Это может быть допущено и при изменении объема здания в пределах ±20%, когда нормы даны на здание. В указанном случае надлежит изменять нормы пропорционально изменению строительного объема здания.

Сборник УСН состоит из 6 разделов. Каждый раздел содержит нормы на здания, сооружения и виды работ определенного технологического назначения с их характеристикой и указания о порядке применения норм.

При сооружении электростанций затраты на сооружение временных зданий не должны превышать 3 % сметной стоимости строительства.

VIIl.2.1 УСН на здания и сооружения энергетики и электрификации

В УСН приводятся:

1) постоянные затраты, в состав которых включены затраты по заработной плате и эксплуатации машин, стоимость привозных материалов, арматуры для монолитных конструкций и сборных железобетонных изделий, оцениваемых по прейскуранту № 06-08 за 1 м3,стоимость закладных деталей. Заработная плата отдельных территориальных районов вычисляется с использованием районных коэффициентов;

2) расход местных материалов в изделий — в количественном выражении (бетон, раствор, камень, песок, бетонные в железобетонные и др).

Пример составления сметы на стадии рабочего проектирования приводится в УСН, включая затраты, связанные с современными требованиями по созданию санитарно-защитных зон, а также компенсацию за отчуждение земельных угодий под объекты строительства ТЭС. Нормативы разработаны для вновь сооружаемых тепловых электростанций с определенным составом основного оборудования. Принятая мощность электростанции является конечной: для КЭС 1260—6400 МВт, для ТЭЦ 460—1200 МВт.

Стоимость строительства электростанций в нормативах определена при сжигании твердого и газомазутного топлива. В качестве топлива для пиковых водогрейных котлов, независимо от вида топлива энергетических котлов, принят высокосерннстый мазут. Все нормативные ТЭС и КЭС укомплектованы серийным оборудованием. Для всех КЭС и ТЭЦ на газомазутном топливе энергетические котлы приняты в газоплотном исполнении под наддувом, что повышает тепловую экономичность ТЭС. Для твердого топлива приняты газоплотные котлы с уравновешенной тягой, за исключением котлов 1000 т/ч для блоков мощностью 300 МВт.

Система пылеприготовления для всех ТЭС — индивидуальная. Золоулавливание при сжигании твердого топлива осуществляется при помощи электрофильтров. Золошлакоудаление — совместное с багорными насосами. Строительная часть главного корпуса КЭС с блоками мощностью 210 и 300 МВт принята по типовому проекту тепловой электростанции большой мощности в унифицированных строительных конструкциях.

Главный корпус КЭС с блоками 500 и 800 МВт разработан на основе технических проектов конкретных электростанций.

Каркас главного корпуса ТЭС с блоками мощностью 210 и 300 МВт принят в сборном железобетоне, а КЭС с блоками 500 и 800 МВт —в металле. Заполнение наружных стен главных корпусов КЭС с блоками 210 и 300 МВт предусмотрено армопенобетоиными панелями, а с блоками 500 и 800 МВт — керамзитобетонными и армопенобетонными панелями в машинном отделении и стальным профилированным настилом (листом) в котельном и бункерно-деаэраторном отделении.

Строительная часть главного корпуса ТЭЦ, кроме ТЭЦ с турбоагрегатами Т-175/210-130 и Т-250/300-240, принята по типовому проекту в унифицированных конструкциях. Заполнение стен главного корпуса теплоэлектроцентралей — керамзитобетонными панелями.

При всех видах топлива для ТЭЦ площадки под электрофильтры, дымососы и прочее оборудование приняты открытыми.

Вспомогательные сооружения для ГРЭС и ТЭЦ приняты по конкретным проектам и типовому проекту вспомогательных сооружений ГРЭС-2400-3600 МВт, разработанного ХОТЭПом.

Для КЭС дымовые трубы сооружают одноствольными железобетонными высотой 180 м и железобетонными с кремнебетонным газоотводящим стволом высотой 330 и 360 м. Для ТЭЦ сооружают одноствольные железобетонные трубы высотой 150, 180, 210 и 240 м.

Схемы выдачи мощности для всех КЭС приняты на напряжение 220 и 500 кВ, а для ТЭЦ — на напряжениях 110 и 220 кВ.

Объем и состав топливного хозяйства принят в соответствии с нормами технологического проектирования ТЭС и техническими характеристиками освоенного промышленного оборудования.

Для КЭС принята оборотная система технического водоснабжения с водохранилищем-охладителем, создаваемым на реке, а для ТЭЦ — оборотная система водоснабжения с градирнями.

Подъездные железнодорожные пути приняты I сложности продольного профиля с земляным полотном шириной 7 м. Конструкция верхнего строения пути — на гравийно-щебеночном основании. Техническая категория пути — II. Вид тяги — тепловозный. Средняя удельная стоимость 1 км подъездных железнодорожных путей 145 тыс. руб. Подъездные автомобильные дороги приняты I категории трудоемкости строительства рельефа. Техническая категория — III с усовершенствованным облегченным типом покрытия. Средняя удельная стоимость 1 км подъездных автомобильных дорог 140 тыс. руб. Непредвиденные расходы приняты в нормативах в размере 5 %.

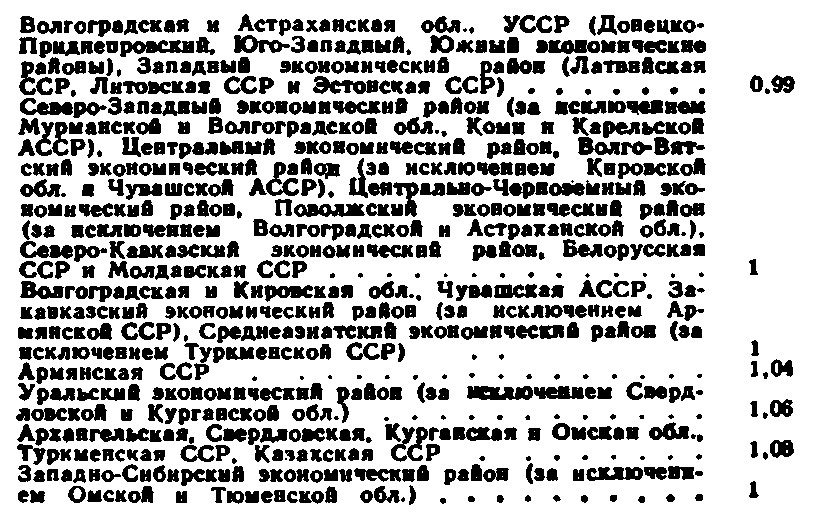

Нормативы удельных капитальных вложений в промышленное строительство конденсационных электростанций и теплоэлектроцентралей с разбивкой по видам работ и затрат, отнесенные на единицу электрической мощности (табл. VIII.2.3, VIII.2.4), разработаны для Центрального экономического района. При строительстве ТЭС в других районах СССР необходимо вводить следующие поправочные коэффициенты:

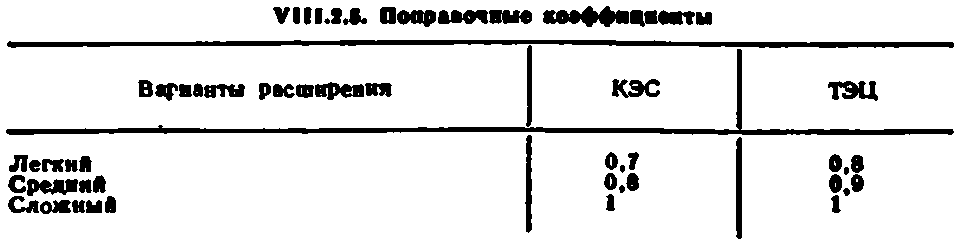

Стоимость расширяемой части электростанции рекомендуется определять как для нового строительства (на мощность расширения) с поправочными коэффициентами (табл. VIII.2.5). При этом под легким случаем расширения понимается сооружение дополнительных насосных станций и водоводов на площадке, градирен, прокладка золошлакопроводов, незначительное увеличение внутриплощадочных дорог.

Средний вариант расширения — кроме объема работ по легкому варианту расширяют объекты подсобного и обслуживающего назначения, производят замену топливоподачи на больший типоразмер, реконструкцию железнодорожных путей и автодорог и т. п. Сложный вариант — кроме работ по собственно расширению станции сооружают новые дымовые трубы, новый золоотвал с учетом существующей части ТЭС, производят большой объем работ по сносу и переносу общестанционных сооружений и т. п. При полном отсутствии информации об объеме расширения стоимость расширения может быть принята как для нового строительства.

Анализ расхождения сметной стоимости строительства сопоставляемых объектов производят по табл. VI1I.2.10—VIII.2.12.

Если набор основного оборудования на ТЭС отличается от приведенного в табл. VIII.2.3, нормативную стоимость электростанций определяют по табл. VIII.2.6—VIII.2.8.

Стоимость главного корпуса ТЭС с набором оборудования, отличным от принятого, определяют по табл. VIII.2.9—VIII.2.11. Причем стоимость первого агрегата принимают по агрегату большей мощности.

Удельные капиталовложения в строительстве ТЭС могут быть использованы для определения постоянной части затрат (независящих от местных условий) в конкретные электростанции при разработке технико-экономических обоснований и схем теплоснабжения. Переменную часть затрат при этом определяют прямым счетом.

На стадии планирования капиталовложений, когда технические решения по намечаемому капитальному строительству еще не определены, ориентировочную стоимость тепловых электростанций рассчитывают по табл. VIII.2.10—VIII.2.12.

Приводимые ниже данные по удельным капиталовложениям в тепловые электростанции не распространяются на строительство ТЭС в районах Европейской части СССР, расположенных севернее Полярного круга; в Тюменской и Иркутской обл. и Красноярском крае севернее 60-й параллели; в Якутской АССР, Магаданской, Камчатской и Сахалинской обл.; в районах со сложными климатическими, геологическими и гидрогеологическими условиями; в районах вечной мерзлоты; в V—VII районах по ветровой нагрузке; в районах с расчетной сейсмичностью выше 6 баллов; в особо отдаленных и труднодоступных районах.