При проектировании канализационной сети необходимо решить следующие вопросы: определить бассейны канализования, наметить трассировку сети, определить и назначить начальную глубину заложения труб, определить расчетные расходы для расчетных участков сети, произвести гидравлический расчет и конструирование сети, составить продольные профили трубопроводов и запроектировать сооружения канализационной сети. В качестве руководящих материалов при проектировании канализации пользуются СНиП 11-32-74.

На площадке АЭС и стройбазе проектируют раздельные системы канализации: хозяйственно-бытовую, производственную канализацию загрязненных стоков и производственно-ливневую незагрязненных стоков.

Очистка хозбытовых стоков промплощадок и жилпоселка предусматривается на отдельных комплексах сооружений. Хозбытовая канализация на промплощадке АЭС предназначена для удаления бытовых стоков, не содержащих радиоактивных веществ. Вода от санпропускников, спецпрачечной и мойки спецавтомобилей на хранилище сухих слабоактивных отходов подлежит дезактивации на установках спецводоочистки. После дозконтроля в промежуточных емкостях она сбрасывается в хозбытовую канализацию промплощадки при суммарной активности сухого остатка, не превышающей 3-10-10 кюри/л.

Сточные воды, содержащие радиоактивные вещества, удаляются по специальной канализации для радиоактивных стоков на установках спецводоочистки.

Хозбытовые стоки, не содержащие радиоактивных веществ, по самотечной канализационной системе собираются в приемный резервуар насосной станции перекачки стоков на очистные сооружения канализации промплощадки.

Канализационные сбросы на ТЭС группируются в три системы:

- фекальная канализация; 2) промливневая канализация или сбросы ливневых и талых вод, сбросы промывочных вод, сбросы ХВО и промышленные сбросы котельной и машинного зала; 3) сбросы замазученных и замасленных вод.

В системе промливневой канализации осуществляется сброс относительно чистых вод из машинного зала и котельной, а также дождевых и талых вод. Все эти воды относительно чистые и при их соответствии нормам сбросов в открытые водоемы они могут быть отведены в них без очистки. Однако промышленные сбросы ХВО содержат щелочи и кислоты в значительных концентрациях, они должны быть отведены из ХВО в нейтрализаторы, в которых к ним иногда добавляют хлорную известь. Сбросы ХВО могут быть отведены в открытые водоемы только после их нейтрализации и соответствующего разбавления.

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ

Очистка бытовой сточной жидкости производится механическим, биологическими и химическим методами. При механической очистке из сточной жидкости удаляют загрязнения, находящиеся в ней в нерастворенном и частично коллоидальном состоянии. Содержащиеся в сточной жидкости отбросы предварительно задерживаются решетками. Загрязнения минерального происхождения (песок, шлак и др.) осаждаются в сооружениях, называемых песколовками. Основную массу загрязнений органического происхождения, находящихся во взвешенном состоянии, осаждают из сточной жидкости в отстойниках, которые по своей конструкции и по характеру движения в них сточной жидкости бывают горизонтальные, вертикальные и радиальные. Выпадающие в отстойниках нерастворимые вещества (осадок) периодически удаляют для последующей обработки. Для очистки малых (до 25 м3/сут) количеств сточной жидкости применяют также гнилостные резервуары (септики), представляющие собой горизонтальные отстойники, в которых выпадающий осадок накапливается в течение длительного периода и перегнивает. Осадок из отстойников с преобладающим содержанием веществ органического происхождения подвергается сбраживанию (разложению) в специальных сооружениях, называемых метантенками.

После сбраживания осадок из септиков, двухъярусных отстойников и метантенков подвергается обезвоживанию, которое осуществляется путем естественной сушки осадка на открытом воздухе на специальных иловых площадках или искусственными методами — вакуум- фильтрацией, термической сушкой. После отделения воды сброженный осадок можно использовать как удобрение. Типовые схемы постоянных сооружений для механической очистки сточной жидкости приведены на рис. V.3.5, а—в. Двухъярусные отстойники целесообразно применять для очистки сточных вод небольших и средних населенных мест при количестве сточной жидкости до 10. тыс. м3/сут. Очистные сооружения рекомендуются для населенных мест с количеством сточной жидкости свыше 10 тыс. м3/сут.

При биологической очистке из сточной жидкости удаляют наиболее мелкие взвешенные вещества, оставшиеся после механической очистки, и основную часть коллоидальных и растворенных веществ. В результате аэробных биологических процессов, протекающих при биологических методах очистки, органическая часть указанных веществ минерализуется. В итоге полной биологической очистки получается незагнивающая жидкость, содержащая растворенный кислород и нитраты. Биологическую очистку ведут либо в условиях, близких к естественным, либо в искусственно созданных. В первом случае естественная биологическая очистка сточной жидкости происходит на полях орошения, полях фильтрации и в биологических прудах.

V.3.5. Схемы очистных сооружений а—в — типовые схемы постоянных сооружений для механической очистки сточной жидкости; г — поля орошения; д — очистные станции с биофильтрами; е — очистные станции аэрации с аэротенками; 1 — иловые площадки; 2 — отстойники (септики); 3 — хлораторная; 4 — контактный резервуар; 5 — решетка и песколовка; 6 — двухъярусные отстойники; 7 — метантенки; 8 — поля орошения или фильтрации; 9 — первичные отстойники; 10 — биофильтры; 11 — аэротенки на полную очистку; 12 — вторичные отстойники; 13 — иловая насосная станция; 14 — механическое обезвоживание или на вакуум-фильтрах

Во втором случае искусственная биологическая очистка производится на таких сооружениях, как биологические фильтры и аэротенки. Осветленную сточную жидкость, получающуюся в процессе очистки, выпускают в водоем после ее обеззараживания посредством хлорирования. В процессе биологической очистки получаются большие количества осадка (ила), который направляется в метантенк для сбраживания. Для естественной биологической очистки отводят и специально оборудуют поля орошения или поля фильтрации (рис. V.3.5. г). Очистные станции с биофильтрами (рис. V.3.5, д) сооружают для средних и малых населенных пунктов. Очистные станции аэрации с аэротенками (рис. V.3.5, в) строят для очистки сточных вод в крупных городах. Обработку осадка из первичных и вторичных отстойников производят в метантенках, затем осадок обезвоживают, т. е. подсушивают на иловых площадках или в вакуум-фильтрах. При химическом методе очистки в сточные воды вводят реагент, способствующий коагуляции и увеличивающий процент задержания нерастворенных веществ. Применяют также нейтрализацию и флотацию. При флотации в сточную жидкость добавляют флотореагенты и воздух, способствующие всплыванию загрязнений.

В аэротенках сточные жидкости подвергаются обработке воздухом, который подводится от компрессорных станций в каналы в полах аэротенков по трубам с отверстиями. Поверх труб с отверстиями укладывают фильтросные плиты из пористых керамических материалов. Проходя через фильтросные плиты, воздух контактирует с обрабатываемыми сточными жидкостями. При наличии аэротенков должны работать компрессорные, эксплуатация которых связана с использованием вращающихся механизмов. При установке биофильтров загрузка их производится шлаком или фракционированным щебнем. Распыливание фекальных жидкостей в биофильтрах производится распиливающими соплами. В районах с суровым климатом биофильтры устанавливают в отапливаемых зданиях. Самотечные каналы для фекальных жидкостей должны быть улажены строго по уклонам.

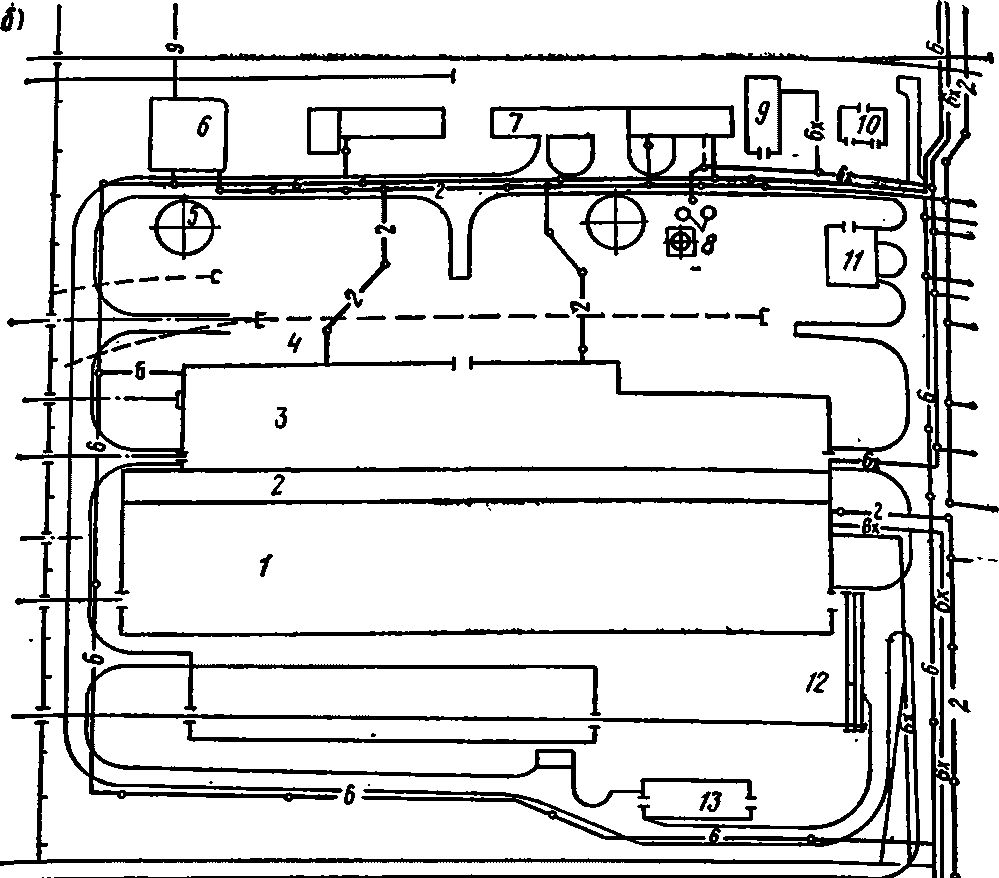

V.3.6. Наружные сети на промплощадках ТЭС:

а — топливного хозяйства: 1 — мазутные баки; 2 — мазутонасосная; 3 — бытовые помещения; 4 — склад масла; 5 — маслоаппаратная; 6 — открытый склад присадок; 7 — приемно-сливное устройство; 8 — помещение арматуры;

б — на промплощадке ГРЭС: 1 — машинное отделение; 2 — деаэраторное отделение; 3 — котельное отделение; 4 — открытая установка дымососов; 5 — дымовая труба; 6 — временный склад мазута; 7 — водогрейные котельные; 8 — баки временного склада соли; 9 — временная пристройка; 10 — ГРП; 11 — площадка фильтрации; 12 — площадка открытой установки трансформаторов; 13 — ГРУ;

в — на промплощадке ТЭЦ: 1 — административно-бытовой корпус; 2 — ХВО и ЦРМ; 3 — открытая установка баков ХВО; 4 — компрессор; 5 — склад реагентов; 6 — установка для очистки сточных вод; 7 — очистные сооружения; 8 — бассейн сбросов; 9 — депо; 10 — гараж; 11 — ЦМС; 12 — кислородно-ацетиленовая станция; 13 — градирня; 14 — хлораторная; 15 — открытая установка ресиверов; 16 — центральная насосная