Глава девятая

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

9-1. Виды повреждений кабельных линий

Повреждения в трехфазных кабельных линиях по их характеру могут подразделяться на следующие виды: повреждение изоляции, вызывающее замыкание одной фазы на землю;

повреждение изоляции, вызывающее замыкание двух или трех фаз на землю либо двух или трех фаз между собой;

обрыв одной, двух или трех фаз без заземления или с заземлением как оборванных, так и не оборванных жил;

заплывающий пробой изоляции;

повреждение линии одновременно в двух или более местах, каждое из которых может относиться к одной из вышеуказанных групп.

Аналогичные виды повреждений могут быть и в четырехжильных кабельных линиях до 1 000 В.

В кабельных линиях выше 1 000 В, выполненных однофазными кабелями или кабелями с отдельно освинцованными жилами типа ОСБ, двухфазные и трехфазные повреждения изоляции практически происходят очень редко.

Наиболее распространенным видом повреждения кабельных линий является повреждение изоляции между жилой и металлической оболочкой кабеля или муфты, т. е. однофазное повреждение.

При повреждении кабельной линии в процессе работы или при профилактических испытаниях высоким напряжением прежде всего необходимо определить характер повреждения. В большинстве случаев для этого бывает достаточно с помощью мегомметра произвести с обоих концов линии следующие измерения:

определить сопротивление изоляции каждой жилы кабельной линии по отношению к земле;

определить сопротивление изоляции между каждой парой жил;

определить целость жил.

Если мегомметром не удается определить характер повреждения изоляции, что иногда имеет место, когда кабельная линия повреждена при испытании ее высоким напряжением, то характер повреждения определяется дополнительными поочередными испытаниями высоким напряжением изоляции жил по отношению к металлической оболочке кабеля и между собой.

В некоторых случаях для определения сложного вида повреждения (двойные разрывы, повреждение изоляции одной жилы в двух точках и т. п.) применяется импульсный измеритель кабельной линии.

После того как произведены все необходимые измерения, составляется схема вида повреждения кабельной линии, которая заносится в протокол измерения.

Перед производством измерений кабельная линия должна быть отсоединена разъединителями от питающего источника и от линии должны быть отсоединены все электроприемники.

Измерение сопротивления изоляции каждой жилы кабельной линии по отношению к земле, а также сопротивления изоляции между жилами производится измерителями изоляции, позволяющими измерять десятки, сотни и тысячи ом.

Во многих случаях для определения места повреждения необходимо иметь малое переходное сопротивление в месте повреждения кабельной линии. Снижение переходного сопротивления до необходимого предела осуществляется прожиганием изоляции в месте повреждения кенотроном, генератором высокой частоты, трансформатором и чаще всего кенотронно-газотронной установкой или установкой, в которой в качестве выпрямителей использованы полупроводники.

Процесс прожигания изоляции кабельных линий для определения места повреждения в настоящее время хорошо изучен [Л. 13]. Эта работа, так же, как и определение места повреждения кабельной линии, может быть выполнена только хорошо квалифицированным инженером или техником при наличии всего необходимого оборудования и аппаратуры.

В настоящее время для этих целей выпускается универсальная высоковольтная передвижная лаборатория типа У-9-70, смонтированная в специальном кузове автомашины ГАЗ-63.

При прожигании следует использовать наиболее целесообразные режимы ведения процесса прожигания в зависимости от характера повреждения и состояния кабельной линии.

При повреждении кабеля с нормально пропитанной изоляцией в сухом грунте процесс прожигания проходит спокойно и через 15—20 мин сопротивление снижается до нескольких ом. При повреждении кабеля с очень жирной пропиткой или с увлажненной изоляцией процесс прожигания проходит также спокойно, но сопротивление удается снизить только до 2 000—3 000 Ом.

Процесс прожигания места повреждения в муфтах обычно осуществляется длительно, примерно несколько часов, причем сопротивление резко изменяется, то снижаясь, то снова возрастая, пока не наступит установившийся процесс и сопротивление постепенно начнет снижаться.

В некоторых случаях в процессе прожигания повреждения в муфте место повреждения заплывает, изоляция восстанавливается до нормальной величины и пробои прекращаются.

При прожигании мест повреждений кабельных линий, проложенных в туннелях, коллекторах, подвалах и других помещениях, необходимо выставлять наблюдателей для обнаружения мест повреждений и предотвращения возможности возгорания кабелей.

9-2. Методы определения мест повреждений кабельных линий

При повреждении кабельной линии очень важно быстро и точно определить место повреждения и произвести необходимый ремонт линии.

Выполнение этих требований приобретает особое значение для городских кабельных сетей, где прокладка кабелей осуществлена главным образом непосредственно в земле. В этих условиях задержка в определении места повреждения и ремонте кабельной линии приводит к значительному увеличению объема ремонта и его стоимости.

Особенно значительно возрастает объем ремонта, если грунт в месте повреждения кабеля влажный или кабель проложен в воде. В этом случае через место повреждения свинцовой или алюминиевой оболочки в кабель засасывается вода. Всасывание влаги иногда происходит очень интенсивно, и она распространяется в обе стороны от места повреждения линии и тем дальше, чем больше времени пройдет до ремонта кабеля. При быстром определении места повреждения и немедленной организации ремонта линии в большинстве случаев удается ограничиться короткой вставкой кабеля в месте повреждения, а иногда только монтажом одной соединительной муфты с удлиненными гильзами. Если же с момента повреждения до ремонта кабеля проходит много времени, то приходится с обоих концов от места повреждения отрезать по нескольку метров, а иногда и по нескольку десятков метров увлажненного кабеля, что значительно усложняет и удорожает ремонт линии.

Такое же большое значение имеет точность в определении места повреждения кабельной линии. При точном определении места повреждения в большинстве случаев ограничиваются разрытием небольшой по длине траншеи для производства ремонтных работ. В противном случае приходится разрушать дорогостоящие наружные покрытия тротуаров и городских проездов па большом протяжении, что намного увеличивает объем и стоимость ремонтных работ, а также срок выполнения ремонта.

Поэтому очень важно при повреждении кабельной линии выбрать наиболее правильный для данных условий метод определения места повреждения.

В настоящее время почти при всех случаях повреждений кабельных линий предварительно определяют зону повреждения на линии и после этого различными методами уточняют место повреждения непосредственно на трассе линии.

Для определения зоны повреждения линии применяют импульсный метод, метод колебательного разряда, метод петли, емкостный метод.

Для нахождения места повреждения непосредственно на трассе линии рекомендуется применять акустический и индукционный методы, метод накладной рамки.

9-3. Импульсный метод

Прибор Р5-1А на основе импульсного метода определяет характер повреждения кабельных линий и расстояния до места повреждения, представляющего собой обрыв, одно-, двух- или трехфазное короткое замыкание при условии, что переходное сопротивление в месте повреждения не превышает 100—200 Ом.

Импульсный метод основан на измерении времени пробега короткого импульса, посылаемого в 'линию от места измерения до места повреждения и обратно.

Если скорость распространения импульса в кабельной линии обозначить через v, а расстояние места повреждения от начала линии через 1Х (м), то время пробега импульса (мкс) до точки повреждения и обратно можно определить из соотношения

![]()

откуда

![]()

Опытные измерения различных кабельных линий показали, что скорость распространения импульса по кабелю меняется в пределах от 159 до 163 м/мкс и в большинстве случаев при определении зоны повреждения может быть принята равной 160 м/мкс.

При этом условии расстояние (м) от места измерения до места повреждения, где импульс отражается, может быть выражено следующей формулой:

![]()

От места обрыва или от конца линии импульс отражается с тем же знаком, от места короткого замыкания — с обратным знаком.

На экране электроннолучевой трубки прибора нанесены линии импульса и линии масштабных отметок времени, которые следуют через 2мкс. В соответствии с этим интервал времени (мкс) между моментом подачи импульса и его отражением от места повреждения может быть определен формулой

![]()

где п — количество масштабных отметок; с — цена деления масштабной отметки, равная 2 мкс.

Подставляя это значение времени в формулу для определения расстояния (м) до места повреждения, получаем:

![]()

т. е. отсчитывая по экрану количество масштабных отметок и принимая скорость распространения импульса по кабельной линии равной 160 м/мкс, путем умножения этих величин определяют расстояние до места повреждения.

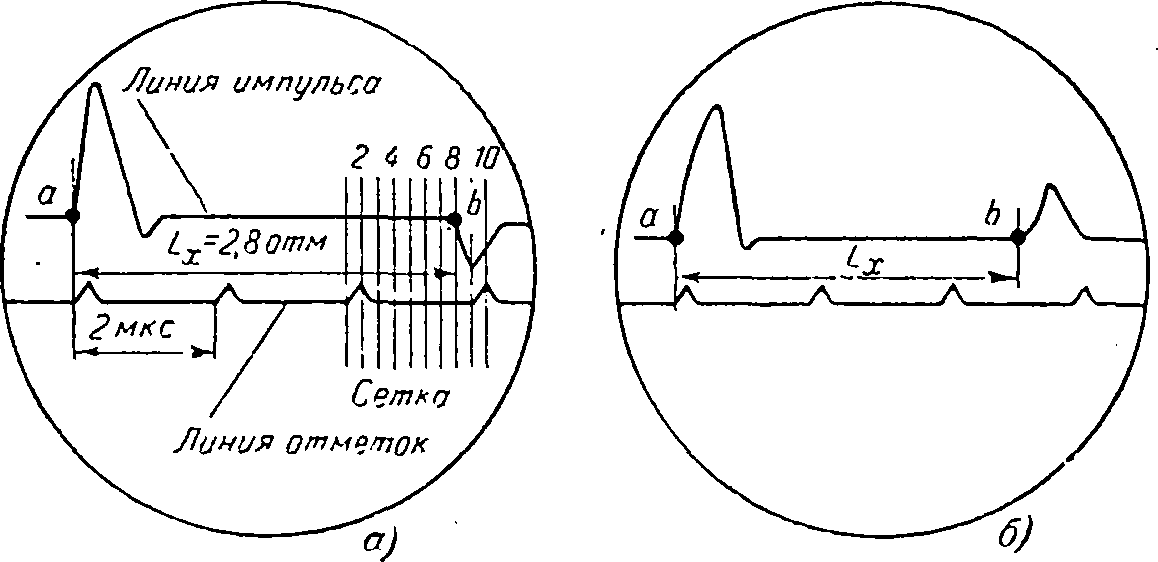

На рис. 9-1, а показан экран электронно-лучевой трубки прибора Р5-1А в момент измерения на линии, имеющей короткое замыкание жил кабелей; рис. 9-1,6 соответствует измерению на линии, имеющей обрыв жилы в муфте.

При измерении подсчет расстояния до места повреждения производится следующим образом. Ручкой совмещения импульса совмещается импульс с началом масштабной отметки и производится отсчет числа отметок от начала импульса до его отражения (на рис. 9-1 отрезки а и b) .

Для случая повреждения, указанного на рис. 9-1, а, получаем 2,8 отметки, что соответствует расстоянию

![]()

Рис. 9-1. Изображение зондирующего и отраженного импульсов на экране прибора Р5-1А.

а — при измерении на линии, имеющей короткое замыкание жил кабеля; б — при обрыве жил в муфте.

Точность импульсного метода определяется ошибкой в принятой скорости распространения импульса и правильностью отсчета по шкале экрана прибора. Если точно известна длина кабельной линии, то от погрешности, связанной со скоростью, легко освободиться, определив для неповрежденной жилы на приборе по известной длине скорость импульса в данной линии. Правильность отсчета по шкале прибора приобретается опытом.

Импульсный генератор прибора вырабатывает начальный зондирующий импульс экспоненциальной формы длительностью 0,3 или 2 мкс.

При импульсе длительностью 0,3 мкс получается достаточно точное измерение при расстоянии до места повреждения не менее 50 м. При измерении повреждений, удаленных от начала линии до 3 000—10 000 м, необходимо увеличивать длительность импульса до 2 мкс.

При измерении повреждений, расположенных ближе 50 м от измеряемого конца линии, последовательно с испытуемой линией включается искусственная, заранее подобранная по характеристикам линия, которая может быть выполнена из провода. В этом случае место повреждения как бы искусственно удаляется от начала линии, и изображение отраженного импульса происходит не в зоне начального импульса, что дает возможность четко прочитать масштабные отметки при повреждениях, расположенных ближе 50 м от конца кабельной линии.

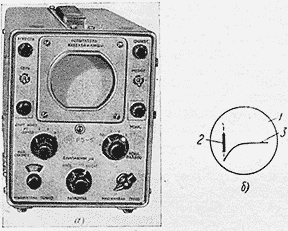

Рис. 9-2. Прибор Р5-5 (испытатель кабелей и линии).

а — общий вил; б — экран ЭЛТ; 1 — экран; 2 — метка; 3— отраженный импульс.

Искусственную линию целесообразно применять также при наличии помех от сильных электрических полей в помещении, где производятся измерения. В этом случае искусственная линия позволяет удалить расположение приборов в место, где этих помех нет.

Прибор Р5-5, разработанный в последнее время ВНИИЭ, удобен и прост в обращении и широко применяется в практике измерения мест повреждений кабельных линий (рис. 9-2, а). Он выгодно отличается от прибора Р5-1А тем, что на нем отсчет искомого расстояния производится непосредственно по шкале прибора в том положении, когда на экране (рис. 9-2, б) отраженный импульс совпадает с имеющейся на нем специальной меткой.

Прибор Р5-8 также разработан ВНИИЭ и тоже работает на локационном принципе. Им измеряют расстояние до места повреждения кабеля путем посылки в линию коротких видеоимпульсов и измерения времени их пробега до места повреждения и обратно. Отраженный импульс измеряется по точкам путем преобразования мгновенного напряжения на кабеле в пропорциональное ему постоянное напряжение. Индикация происходящих в линии процессов осуществляется с помощью стрелочного индикатора — магнитоэлектрического прибора, а не на экране, что очень удобно.

Разработанные ВНИИЭ метод и специальное устройство позволили успешно применять прибор Р5-8 для определения расстояния до места повреждения, расположенного на малом расстоянии от конца линии или при повреждениях, расположенных друг от друга на небольшом расстоянии, а также определять места однофазного замыкания па землю с большим переходным сопротивлением на кабельных линиях напряжением до 1 000 В в сетях с глухим замыканием нейтрали на землю.

9-4. Метод колебательного разряда

Методом колебательного разряда производится определение зоны повреждения кабельной линии, выполненной кабелем до 10 кВ, при заплывающих пробоях.

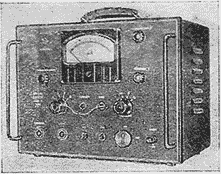

Рис. 9-3. Внешний вид прибора ЭМКС-58М.

Измерение производится прибором ЭМКС- 58М (рис. 9-3), разработанным ВНИИЭ и выпускаемым заводом «Энергоприбор» комплектно с ’делителем напряжения.

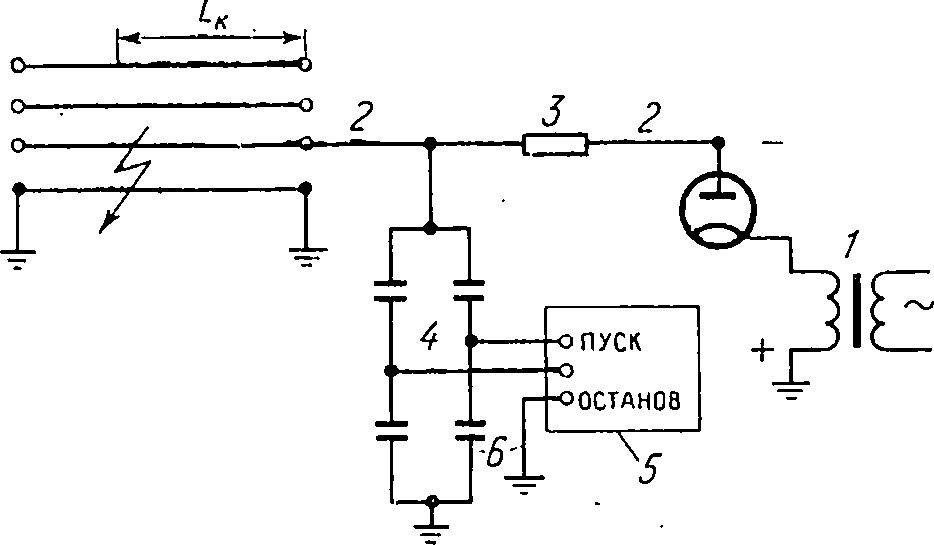

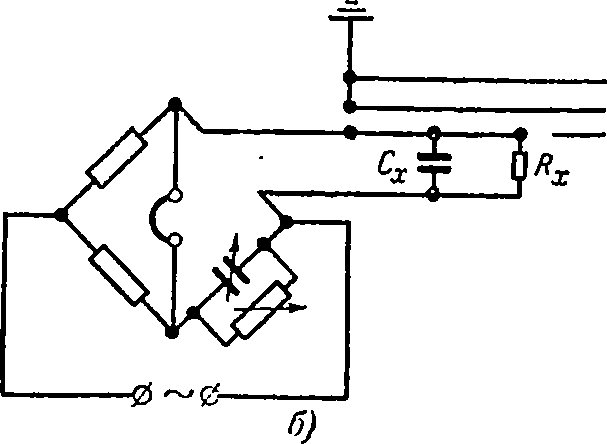

Прибор ЭМКС-58М присоединяется к испытуемой жиле кабеля через делитель напряжения по схеме, приведенной на рис. 9-4. Если провод, соединяющий кабель с выпрямительной установкой, имеет длину более 5 м, то необходимо установить зарядное сопротивление, располагая его непосредственно перед делителем напряжения.

Зарядное сопротивление должно быть рассчитано на 1—10 кОм, 50—100 мА и выдерживать импульсное испытательное напряжение 50 кВ. Концы жил испытуемого кабеля и цепь высокого напряжения делителя должны быть хорошо изолированы от земли. Корпус прибора и корпус-экран делителя должны быть надежно заземлены голым гибким медным проводом с сечением не менее 4 мм2.

Рис. 9-4. Схема измерения расстояния до места повреждения в кабеле прибором ЭМКС-58М.

1 — высоковольтный выпрямитель; 2 — соединительный провод (кабеля с выпрямителем); 3 — разрядное сопротивление; 4 — делитель напряжения; 5 — прибор ЭМКС-58М; 6 — гибкий провод для заземления.

Жила кабеля заряжается от кенотронной установки или иного выпрямителя. Напряжение заряда плавно поднимается до напряжения пробоя, но не выше нормы максимального значения испытательного напряжения, допускаемого для данной кабельной линии.

Установка высокого напряжения должна создавать заряд на жиле кабеля отрицательного потенциала по отношению к земле. Только при этом условии прибор производит измерение. При пробое изоляции происходит разряд в кабеле колебательного характера; период колебаний Т этого разряда соответствует времени четырехкратного пробега волны до места повреждения, поэтому T=2t=4:lx/v, где v — скорость распространения волны колебания, равная 160-103 км/с; lx— расстояние до места пробоя, м.

Для получения большой точности при определении расстояния до места повреждения прибором измеряется только время первого полупериода колебания,

подверженное наименьшему искажению и затуханию. При этом

![]()

где t — время полупериода колебания.

Таким образом, расстояние до места повреждения можно определить путем измерения продолжительности первого полупериода колебаний, возникающих при пробое изоляции кабеля, заряжаемого от кенотронной установки. Отсчет расстояния производится по шкале прибора, градуированной в километрах. Градуировка прибора рассчитана на четыре предела: 0—1, 0—2, 0—5, 0—10 км.

Так как измерение методом колебательного разряда производится в момент пробоя кабеля, а расстояние до места повреждения определяется при однократном пробое, то это измерение может быть совмещено с профилактическим испытанием кабельной линии высоким напряжением.

В случае, если прибором ЭМКС-58М производится определение места повреждения при пробое изоляции между жилами, то жила, на которую подается напряжение, должна быть изолирована от земли, а две другие жилы кабеля — заземлены через сопротивление более 1 000 Ом.

Погрешность прибора не превосходит +5% максимального значения шкалы, на которой производится измерение. Ввиду того что данным методом определяется зона повреждения, указанные погрешности в практических условиях измерения не вызывают осложнений, так как в дальнейшем место повреждения уточняется по трассе линии акустическим методом.

Если в зоне повреждения имеется муфта, то при заплывающем характере пробоя место повреждения по трассе уточняется по исполнительному чертежу линии, так как заплывающий пробой происходит чаще всего в муфтах.

9-5. Метод петли

Метод петли применяется для определения зоны повреждения кабельной линии в том случае, если жилы кабеля не оборваны, а величина переходного сопротивления одной жилы на землю находится в пределах 5 000 Ом и одна из жил имеет хорошую изоляцию.

Этот метод в настоящее время применяется при отсутствии прибора Р5-1А или Р5-5, или если при наличии этих приборов нет возможности понизить переходное сопротивление в месте повреждения до величины 100 Ом.

При переходном сопротивлении в месте повреждения более 5 000 Ом результаты измерения методом петли будут неточны, и в этом случае необходимо понизить переходное сопротивление дожиганием изоляции кабеля.

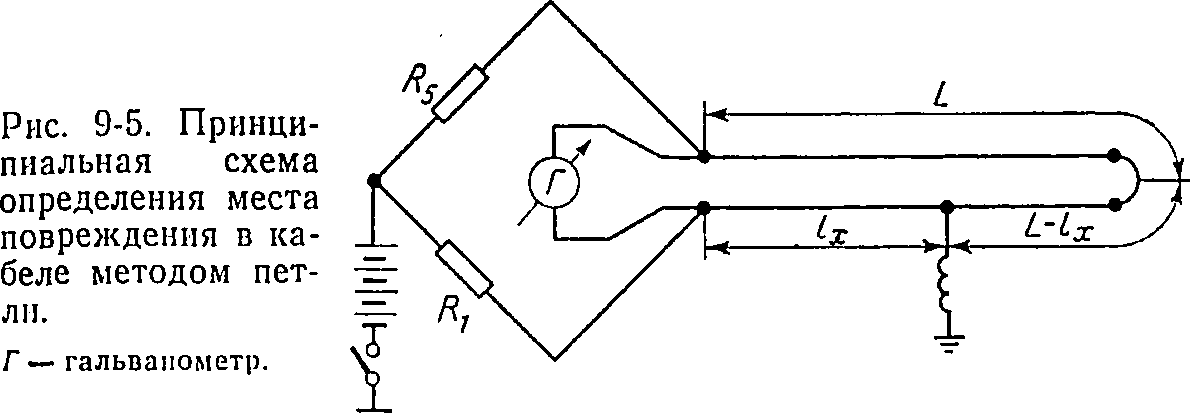

При определении места повреждения кабельной линии методом петли неповрежденная и поврежденная жилы соединяются на одном конце линии перемычкой сечением не менее сечения жилы кабеля. Питание схемы осуществляется от аккумулятора АКН-10-6, а при больших переходных сопротивлениях в месте повреждения — от сухой батареи БАС-60 или БАС-80. Гальванометр присоединяется непосредственно на концах жил кабеля (рис. 9-5).

Уравновешивая мост, определяют место повреждения по формуле

![]()

где lx — расстояние от места измерения до места повреждения линии, м; L — длина кабельной линии, м;

для линии, состоящей из кабелей разных сечений, длина приводится к одному эквивалентному сечению, за которое принимается отрезок кабеля наибольшей длины; R1 и R2 — сопротивления плеч моста.

Измерения необходимо производить дважды, пере- соединяя концы жил кабеля на зажимах моста. Если сумма полученных значении расстояний до места повреждения значительно отличается от двойной длины кабельной линии, то измерение сделано неправильно и его следует повторить, проверив надежность контактов в соединениях схемы.

Рис. 9-6. Виды повреждения кабелей с обрывом жил.

Следует иметь в виду, что на результаты измерения сильно влияют сопротивления перемычки между жилами кабеля и переходные сопротивления контактов в месте присоединения перемычки к концам жил кабеля, которые должны быть выполнены весьма тщательно.

Для непосредственного определения повреждения кабельной линии на месте необходимо точно знать длину и трассу линии, в противном случае при нахождении места повреждения может быть допущена большая погрешность.

9-6. Емкостный метод

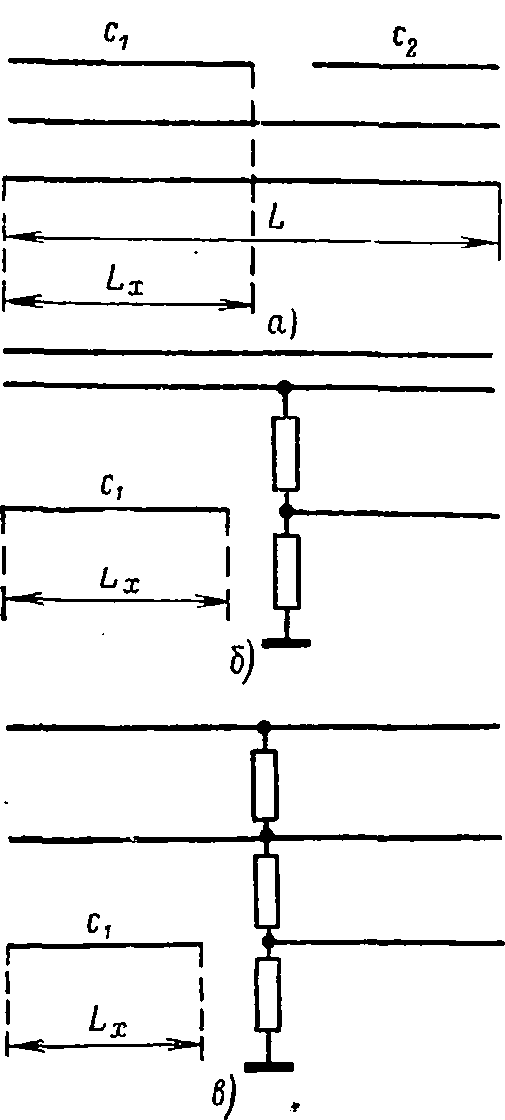

Емкостный метод применяется для определения места повреждения при обрывах жил кабеля. В практике применения емкостного метода встречаются следующие три принципиальных случая.

При обрыве одной жилы кабеля (рис. 9-6, а) измеряют емкость оборванной жилы C1 с одного конца, а затем емкость этой же жилы с другого конца.

Длину кабельной линии (м) делят пропорционально полученным емкостям, определяя расстояние до места повреждения по следующей формуле:

![]()

Если один конец оборванной жилы кабеля имеет глухое заземление (рис. 9-6,б), то измеряют емкость другого, не заземленного конца оборванной жилы С1, и емкость целой жилы С. В этом случае расстояние (м) до места повреждения определяется по формуле

![]()

Если характер повреждения имеет вид, приведенный па рис. 9-6,б, то расстояние (м) до места повреждения определяют по формуле

![]()

где С0 — удельная емкость одной жилы для данного напряжения и сечения кабеля при заземлении двух других жил принимается по заводским или паспортным данным.

При измерении жилы должны заземляться, за исключением той, емкость которой измеряется.

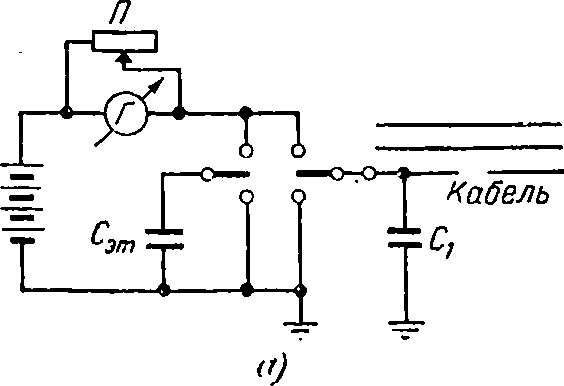

При уточнении места повреждения, измеренного емкостным методом по трассе линии, следует учитывать, что обрыв жил кабеля происходит в большинстве случаев в муфтах. Измерение емкости можно производить как на постоянном токе, так и на переменном токе (рис. 9-7).

Рис. 9-7. Схема для определения емкости.

а — на постоянном токе; б — на переменном токе; П — потенциометр; Г— гальванометр; С эт — эталонный конденсатор; C1 — емкость поврежденной жилы.

При чистом обрыве жил кабеля, мосты переменного тока — для случаев, когда переходное сопротивление составляет 5 000 Ом и более.