6-4. Прокладка кабелей в земле (траншее)

Из всех технологических операций, связанных с монтажными работами по сооружению кабельной линии, прокладка кабеля является наиболее трудоемкой и ответственной. Прокладку кабеля следует производить только целыми строительными длинами.

Развозка барабанов по трассе прокладки кабеля выполняется с учетом строительной длины барабана и удобного для монтажа и эксплуатации размещения соединительных муфт, — их нельзя помещать в проезжей части, у въездов в строения, у водоотводных лотков, у водосточных труб, а также на крутонаклонных участках трассы.

Барабаны вдоль трассы необходимо устанавливать с таким расчетом, чтобы после раскатки и прокладки кабеля внешний конец одного барабана совместился с внутренним концом кабеля другого барабана для сохранения направления чередования при соединении жил кабеля.

Место установки домкратов для подъема барабана выбирается с учетом обеспечения устойчивости их при подъеме и раскатке кабеля, для чего под ними должны быть положены прочные деревянные доски или другие надежные подкладки.

Для подъема и вращения барабана через его осевое отверстие продевают стальной вал диаметром 60 мм при массе барабана с кабелем до 2 500 кг, 70 мм — при массе 3 500 кг и 75 мм — при массе 5 000 кг.

Размеры стального вала для подъема и вращения барабанов при раскатке кабеля в зависимости от размеров барабанов приведены в табл. 6-10.

Таблица 6-10

Размеры стального вала для подъема и вращения барабанов с кабелем

№ барабана по гост 5151-57 | Размеры барабана, мм | Диаметр круглой стали для вала по | Минимальная длина осп, мм | Приблизительная масса вала, кг | ||

Наружный диаметр | Ширина | Диаметр отверстия для пала | ||||

V | 1200 | 600 | 70 | 60 | 1200 | 26 |

V сдвоенный | 1000 | 700 | 50 | 45 | 1300 | 16 |

Va | 1000 | 600 | 50 | 45 | 1200 | 15 |

VI | 1400 | 820 | 70 | 60 | 1400 | 31 |

Via | 1400 | 600 | 70 | 60 | 1200 | 26 |

VII | 1700 | 890 | 80 | 70 | 1500 | 45 |

Vila | 1700 | 1040 | 80 | 70 | 1600 | 48 |

VIII | 1850 | 1060 | 80 | 70 | 1600 | 48 |

IX | 2000 | 1180 | 80 | 70 | 1800 | 54 |

X | 2200 | 1240 | 100 | 90 | 1840 | 90 |

Ха | 2200 | 1540 | 100 | 90 | 2150 | 105 |

XI | 2450 | 1560 | 120 | 100 | 2200 | 140 |

XII | 2600 | 1780 | 120 | 100 | 2400 | 150 |

XIII | 3000 | 2160 | 150 | 100 | 2800 | 170 |

Примечание. Размеры вала определены для наиболее тяжелого кабеля и использования полной емкости барабана при условии, что масса барабана с кабелем не превышает 10 т, а расстояние от щеки барабана до точки опоры (стойки), на которой лежит вал, не превышает 250 мм.

В стесненных условиях города не всегда представляется возможным произвести доставку барабана с кабелем на место его установки для раскатки. В этих случаях их оставляют временно в ближайших дворах и только к моменту прокладки кабеля подкатывают к траншее и устанавливают для размотки.

Перекатка барабанов с кабелем должна производиться в обшивке, в направлении стрелки на барабане, чтобы витки кабеля при перекатке барабана не распускались. Перекатка барабанов с кабелем без обшивки может допускаться только по ровным поверхностям (усовершенствованному дорожному покрытию) или же по настилу из досок, укладываемых по линии перекатки, и при условии, что кабель плотно намотан на барабан, наружный конец кабеля надежно закреплен, края щек барабана возвышаются над витками кабеля не менее чем на 100 мм (рис. 6-1). При всех случаях перекатки необходимо следить за тем, чтобы под барабан не попали камни, кирпичи и другие предметы, которые могут повредить кабель.

Раскантовка: барабана с кабелем вручную выполняется с помощью стального вала, вставляемого в осевое отверстие и используемого в качестве рычага для разворота барабана, либо с помощью стальной трубы диаметром 40—60 мм, длиной до 1 000 мм, подставляемой на земле в вертикальном положении опытным рабочим таким образом, чтобы при движении или накатке барабана верхний конец трубки столкнулся с головкой стягивающего болта барабана и при этом барабан развернулся в нужную сторону.

При прокладке кабеля с бумажной пропитанной изоляцией к самым тяжелым последствиям (порча кабеля на протяжении всей его строительной длины) приводят размотка и прокладка мороженого кабеля.

При отрицательной температуре маслоканифольный состав, которым пропитана бумажная изоляция кабеля, теряет свою вязкость и смазывающую способность. Застывшая масса при этом не смазывает, а склеивает слои лент бумажной изоляции. Вследствие этого при изгибе кабеля во время размотки и прокладки в слоях бумажных лент не будет скольжения, что приведет к разрывам бумажной изоляции, снижению ее электрической прочности и последующему электрическому^ пробою после ввода кабельной линии в эксплуатацию. Поэтому прокладка кабеля с бумажной пропитанной изоляцией при температуре ниже 0°С без предварительного прогрева не разрешается.

Прогрев кабеля может производиться в отапливаемом помещении, в специальном тепляке и электрическим током.

При нагреве кабеля в отапливаемом помещении длительность прогрева барабана зависит от температуры воздуха в помещении. При установившейся температуре от + 5 до + 1 0 °С кабель нагревается через 72 ч, при температуре от + 1 0 до +25 °С через 24—36 ч, а от +25 до +3 5 °С — 16—18 ч. Обшивка барабана при этом должна быть снята.

Нагрев кабеля в закрытом помещении, если оно имеется вблизи места прокладки, удобен тем, что при этом способе не требуется специального оборудования, нет надобности нарушать герметизацию концов кабеля, имеется возможность одновременного подогрева нескольких барабанов, если размеры помещения это позволяют. Единственным недостатком этого способа является чрезмерно большая продолжительность нагрева кабеля.

Для ускорения прогрева кабеля, находящегося в помещении, применяют воздуходувку с температурой воздуха до 40°С. В этом случае процесс нагрева кабеля несколько ускоряется и составляет 16—18 ч при одной воздуходувке и 12—14 ч при двух.

При невозможности прогрева кабеля в отапливаемом помещении для этой цели можно соорудить временное легкое помещение — тепляк непосредственно на трассе прокладки кабеля, в котором должна поддерживаться температура не выше 40 °С, так как при более высокой температуре асфальтовый состав будет вытекать из наружного покрова кабеля. Для ускорения прогрева кабеля, находящегося в тепляке, также применяют воздуходувки.

Достоинством этого способа является возможность производить раскатку и прокладку теплого кабеля непосредственно из тепляка, где барабан устанавливается на кабельных домкратах или барабаноподъемнике, что весьма важно в полевых условиях на протяженных трассах при отсутствии помещений и электроэнергии.

Недостатками этого способа являются неравномерность подогрева витков кабеля, возможность вытекания асфальтового состава из наружного покрова кабеля, опасность загорания при пользовании-печами и тяжелые условия работы персонала в связи с резкими перепадами температуры и возможностью появления угарного газа при неправильном пользовании печами.

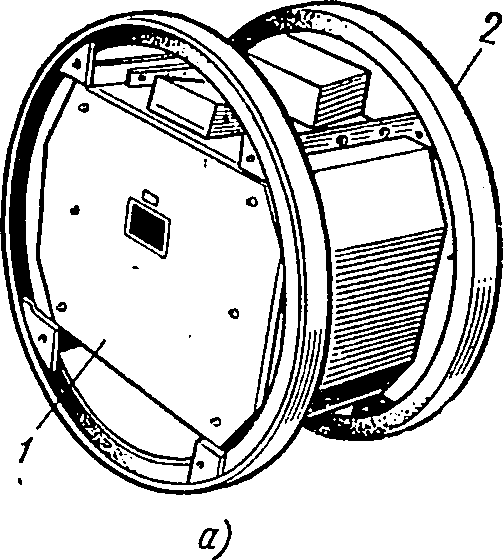

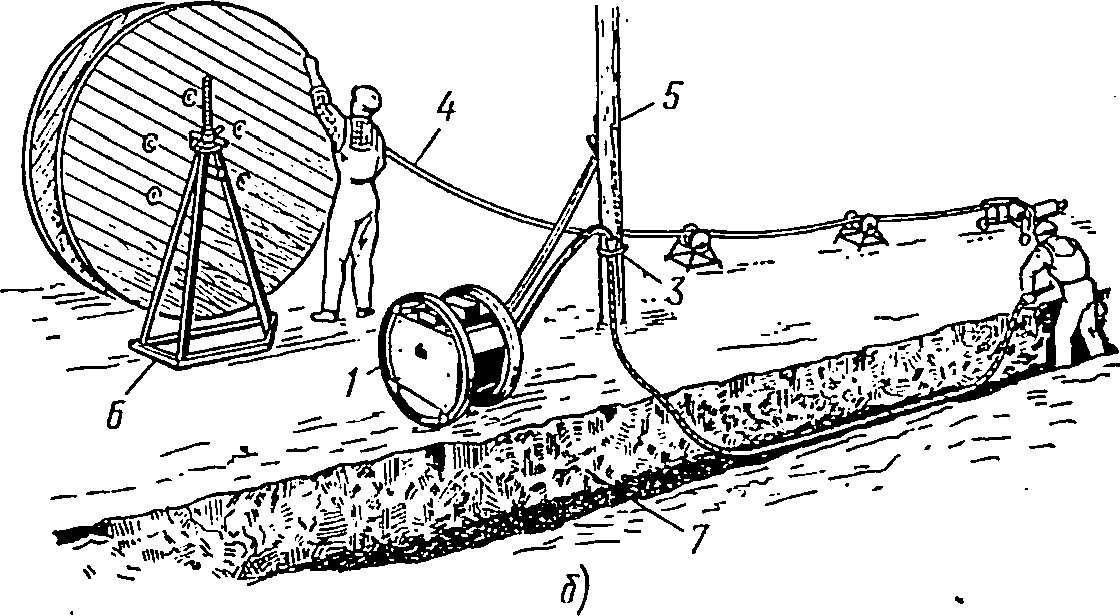

Самым удобным, качественным и быстрым является нагрев кабеля электрическим током, пропускаемым по жилам подогреваемого кабеля от силового трансформатора мощностью 20 кВ-А, напряжением первичной обмотки 220/380 В, вторичной от 7 до 98 В при 10 ступенях. Трансформатор закреплен в кольцевой оправе, чем обеспечивается удобство его транспортировки (рис. 6-8, а); присоединение трансформатора и кабеля на барабане к воздушной линии 380/220 В показано на рис. 6-8, б. Величина электрического тока устанавливается в зависимости от сечения и напряжения отогреваемого кабеля.

Единственным недостатком этого способа является необходимость нарушения герметизации концов кабеля, так как жилы внутреннего конца кабеля после их разделки соединяют между собой накоротко, а внешний конец присоединяют к силовому трансформатору.

Рис. 6-8. Прогрев кабеля электрическим током при прокладке петлей.

а — общий вид трансформатора для подогрева; б — присоединение трансформатора и кабеля на барабане к воздушной линии 380/220 В; 1 — трансформатор; 2 — кольцевая оправа трансформатора; 3 — временная воронка; 4 — прогреваемый кабель на барабане; 5 — опора воздушной линии; 6 — стойка для подвески барабана и раскатки кабеля;

7 — траншея для кабеля.

После выполнения соединения жил кабеля между собой необходимо восстановить герметизацию внутреннего конца кабеля напайкой свинцового колпачка с таким расчетом, чтобы закороченные жилы не доходили до его дна на 30—40 мм, так как при меньшем расстоянии колпачок может быть разорван жилами кабеля во время его прокладки.

Наружный конец кабеля на барабане разделывают под временную воронку и заливают битумной массой так, чтобы место среза изоляции жил было залито массой и отстояло на 50 мм от поверхности массы, залитой в воронку. Надо иметь в виду, что после прогрева кабеля и последующего охлаждения внутри него образуется вакуум, в результате которого возможно интенсивное засасывание наружного воздуха и увлажнение изоляции, если не будет создана герметичность при заделке концов кабеля. Поэтому после окончания прогрева кабеля воронка обрезается и на этот конец кабеля также напаивается свинцовый колпачок.

При включении кабеля для подогрева необходимо следить за тем, чтобы нагрузка не превышала максимально допустимого значения для данного типа сечения и напряжения кабеля, взятого по таблицам допустимых нагрузок для воздуха с учетом поправочного коэффициента на температуру воздуха во время прогрева. Для указанных условий ориентировочное необходимое время для прогрева кабеля приведено в табл. 6-11.

Таблица 6-11

Технические условия прогрева кабелей на барабанах

Сечение жилы, мм2 | Ориентировочное необходимое время, мин, при температуре окружающего воздуха, °C | Необходимое напряжение на зажимах трансформатора, В, при длине прогреваемого кабеля на барабане, м | ||||||

0 | —10 | —20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |

10 | 59 | 76 | 97 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 |

16 | 58 | 73 | 94 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 |

25 | 71 | 88 | . 106 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 |

35 | 74. | 93 | 112 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 |

50 | 90 | 112 | 134 | 11,5 | 23 | 34,5 | 46 | 57,5 |

70 | 97 | 122 | 149 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

95 | 99 | 124 | 151 | 9 | 18 | 27 | 36 | 46 |

120 | 111 | 138 | 170 | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 42,5 |

150 | 124 | 150 | 185 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |

185 | 134 | 167 | 208 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |

240 | 152 | 190 | 234 | 5,3 | 10,6 | 15,9 | 21,2 | 26,5 |

Если в траншее прокладывается несколько кабелей, то можно вести, одновременно прогрев нескольких барабанов от одного трансформатора, соединяя жилы кабелей между собой последовательно. Если прогреваемые кабели имеют разное сечение жил, то максимально допустимый ток для прогрева выбирается по кабелю, имеющему меньшее сечение.

При включении кабеля для прогрева необходимо следить по амперметру за тем, чтобы величина тока не превосходила допустимых для данного сечения кабеля значений. Кроме того, устанавливают наблюдение за температурой наружных покровов верхних витков кабеля на барабане.

Температура брони или металлической оболочки наружных витков кабеля в конце прогрева не должна превышать 25 °С для кабелей 20 и 35 кВ, 35 °С для кабелей 6 и 10 кВ и 40 °С для кабелей 3 кВ и ниже.

Для наблюдения за температурой нагрева между двумя верхними витками кабеля на барабане устанавливается термометр, нижний конец которого плотно прижимается к джуту и изолируется войлоком или ватой.

Прокладка кабеля после окончания подогрева должна быть произведена с максимально возможной скоростью (от 30 до 60 мин) с тем, чтобы кабель не успел охладиться.

В случаях, когда прокладка кабеля при низкой температуре по каким-либо причинам затягивается и требует больше времени, кабель до начала размотки необходимо повторно подогреть или осуществить прокладку кабеля «под током» путем устройства специального кольцевого-токоприемника для непрерывного подогрева кабеля. Кольцевой токоприемник состоит из подвижной части, вращаемой вместе с барабаном и закрепляемой через втулку глухарями к щеке барабана, и неподвижной части, которая крепится к специальной деревянной подставке, устанавливаемой рядом с домкратом.

Электроэнергия от трансформатора через кольцо токоприемника поступает к жилам внутреннего конца кабеля, жилы наружного конца соединяются накоротко.

Работы по прокладке кабеля состоят из следующих технологических операций: проверка готовности трассы к прокладке кабеля; раскатки кабеля с барабана; укладки кабеля в траншею; снятия исполнительного чертежа; подсыпки кабеля слоем мягкой земли или песка толщиной не менее 100 мм; укладки покрытий, защищающих кабель от механических повреждений; засыпки траншей.

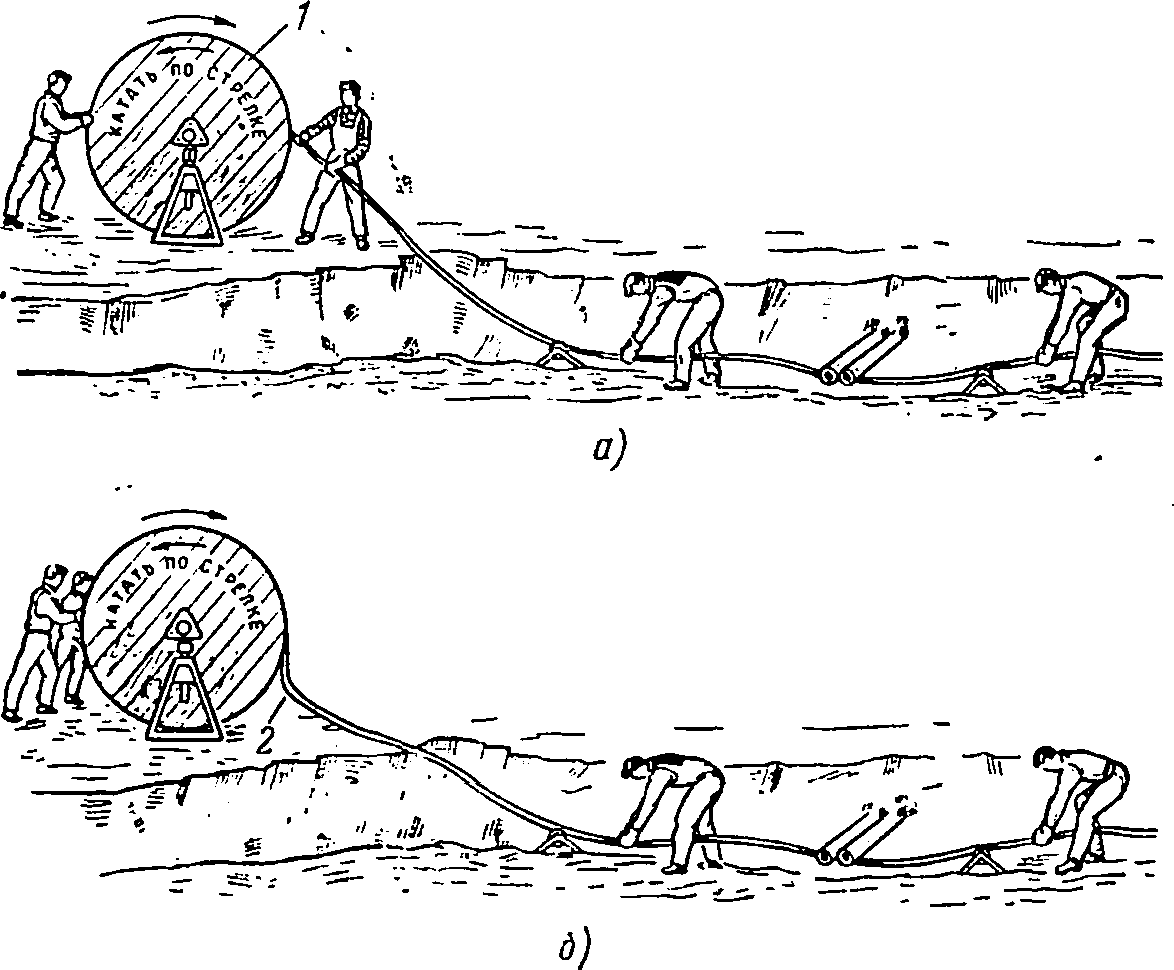

Рис. 6-9. Повреждение кабеля в результате зажатия или прилипания витка при размотке.

а — правильная раскатка; б — неправильная раскатка; 1 — разматываемый барабан с кабелем; 2 — место повреждения (излома) кабеля.

Проверка готовности трассы кабеля производится на всей его строительной длине. Из траншеи удаляется вода, камни и посторонние предметы; проверяется наличие труб и их состояние в местах пересечений с различными объектами, а также готовность проходов для ввода кабеля в здания через фундаменты и стены; наличие необходимого количества мягкой земли или песка, бетонных плит или кирпича, необходимых для укладки покрытия и защиты кабеля после его прокладки.

При сматывании кабеля с барабана любым из описываемых ниже способов у барабана должны стоять опытные рабочие или электромонтеры для регулирования скорости вращения барабана и наблюдения за правильным сматыванием кабеля. Контроль за усилием тяжения, действующего на трос, при раскатке кабеля с применением механизмов осуществляется с помощью динамометра или другого контрольного устройства. Вращение лебедки при ручном приводе должно производиться плавно, без рывков.

При быстром вращении барабана возможны недопустимые изгибы кабеля вследствие прилипания друг к другу витков, а также из-за западания и защемления витков (рис. 6-9) в результате неправильной намотки (обычно при перемотке) или подкатки барабана с неполным использованием его емкости на значительное расстояние и нарушения при этом направления катания (против направления, указанного стрелкой). В этом случае стоящий у барабана рабочий должен своевременно заметить и освободить прилипший или зажатый виток либо временно остановить размотку.

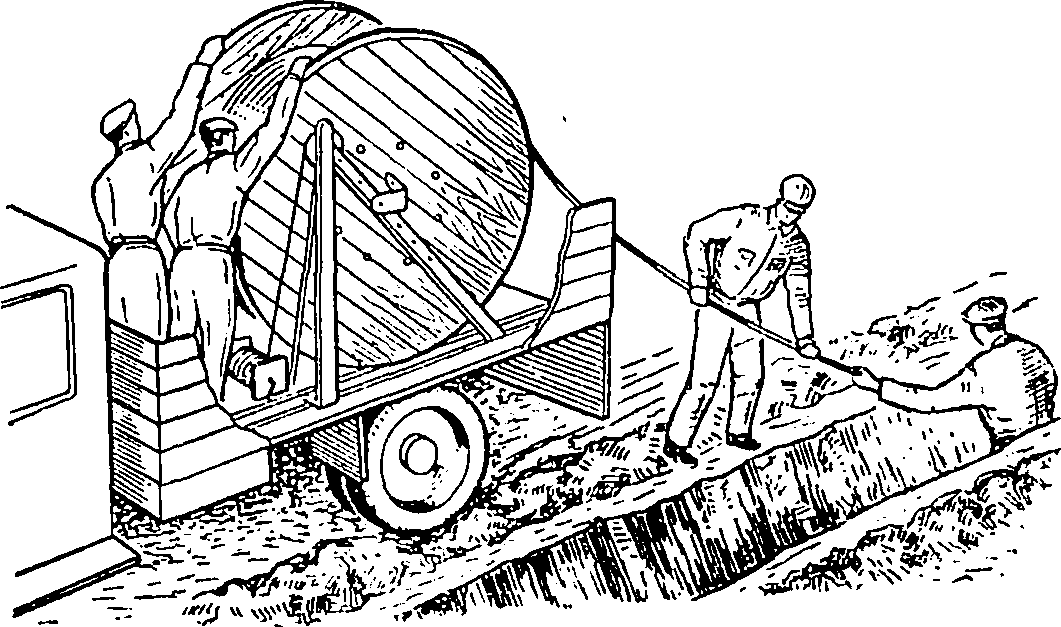

Для раскатки кабеля с барабана массой до 3 т применение барабаноподъемника (см. рис. 6-2) ускоряет установку барабана. Барабаноподъемник подводят под продетый через осевое отверстие барабана стальной вал, выравнивают, приподнимают барабан на 15—20 см и придают ему необходимые для раскатки кабеля положение и направление. Осторожно, чтобы не повредить при этом верхние витки кабеля, снимают обшивку. Оставшиеся в торце щек барабана гвозди должны быть удалены или забиты заподлицо с тем, чтобы исключить возможность зацепления и повреждения кабеля при вращения барабана, а также повреждение рук рабочих, вращающих барабан. Для регулирования скорости вращения барабана при размотке кабеля устанавливают тормозное приспособление в виде доски, прижимаемой в случае надобности к щеке барабана.

Раскатка кабеля может выполняться следующими способами: с движущегося механизма (автомашины); тяжением приводной или ручной лебедкой по роликам; тяжением вручную по роликам или вручную без роликов.

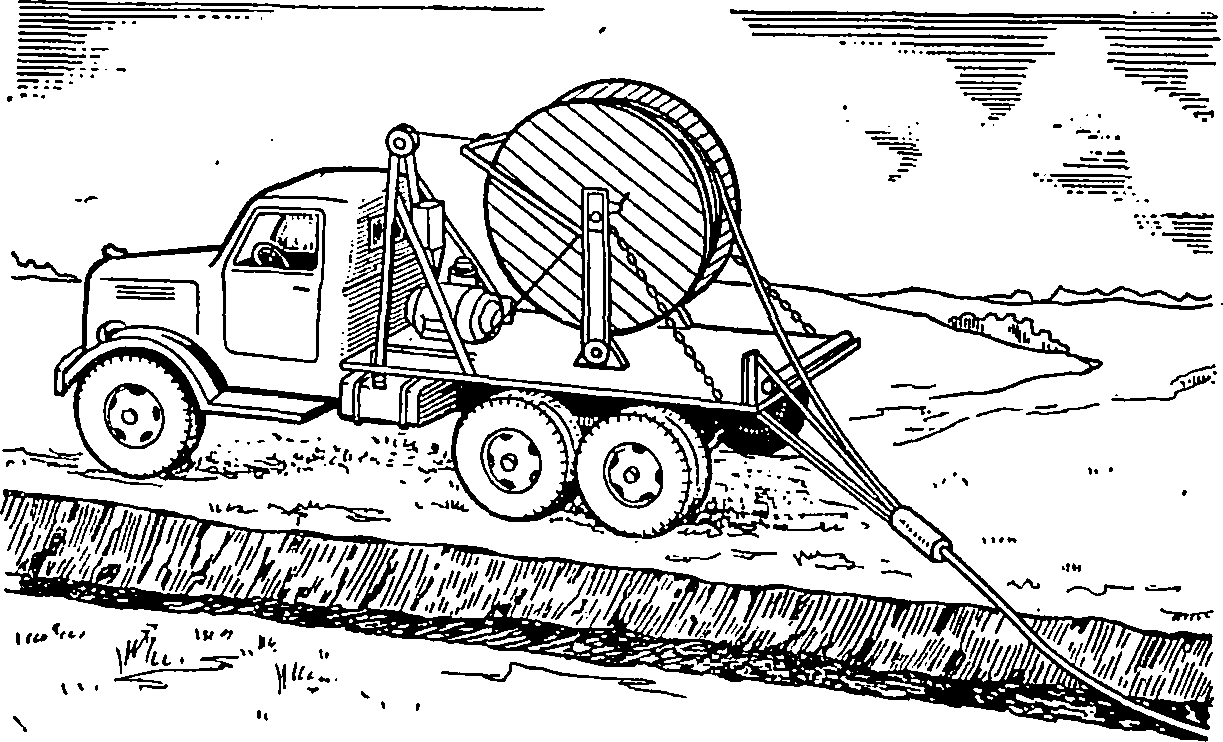

Транспортным средством при этом может быть автомашина, оборудованная погрузчиком ПКБ-3, как это показано на рис. 6-10, тележка кабельного транспортера ТКБ-5 (рис. 6-5), буксируемая автомашиной или трактором, специальная кабельная машина (рис. 6-11), а также автомашина с установленными на ней кабельными домкратами. Установка барабана с кабелем в кузове автомобиля, не оборудованного лебедкой, производится автокраном. Кабельные домкраты и подставки должны быть при этом надежно закреплены в кузове автомобиля.

Рабочие, передвигающиеся вслед за машиной, принимают сматываемый кабель и укладывают его на дно траншеи. Расстояние между краем траншеи и машиной должно быть не менее глубины траншеи для всех грунтов, кроме суглинка, при котором это расстояние равно глубине траншеи, умноженной на 1,25.

Рис. 6-10. Укладка кабеля в траншею с движущейся автомашины, оборудованной погрузчиком ПКБ-3.

Рис. 6-11. Специально оборудованная автомашина для прокладки кабеля.

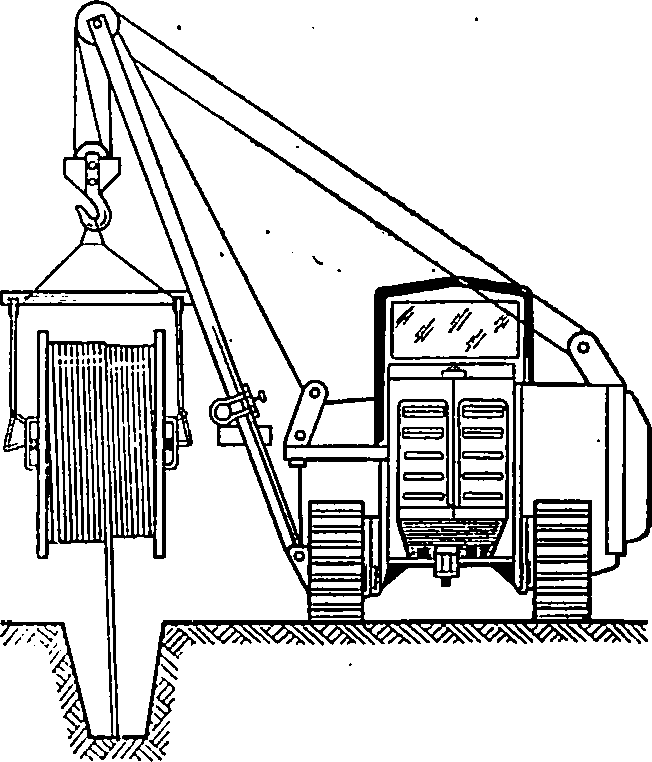

Рис. 6-12. Раскатка кабеля с трубоукладчика с применением специальной траверсы и грузозахватного приспособления для барабана.

Способ размотки и прокладки кабеля с движущегося механизма (автомашины) применим в полевых условиях и местах, где отсутствуют подземные сооружения, пересекающие траншею, под которыми сматываемый кабель должен быть проложен. Применение этого способа возможно также при отсутствии препятствий для движения транспорта вдоль трассы. В стесненных условиях города с его насыщенностью подземными коммуникациями применение способа размотки и прокладки кабеля с движущегося механизма (автомашины) невозможно. Недостатками этого способа являются также трудности, связанные с погрузкой барабана, установкой конструкций, домкратов в кузове автомашины и нерациональное использование автомашины (0,6— 1км/ч). Условия для размотки и прокладки с движущегося трубоукладчика, оснащенного специальной траверсой, как это показано на рис. 6-12, такие же, как и для любого вида движущегося механизма.

При движении трубоукладчика вдоль траншеи барабан перемещается над траншеей и приводится во вращение вокруг своей оси под действием массы сматывающегося с барабана кабеля. Рабочие передвигающиеся вслед за машиной, принимают сматываемый кабель и укладывают его на свое место в траншее.

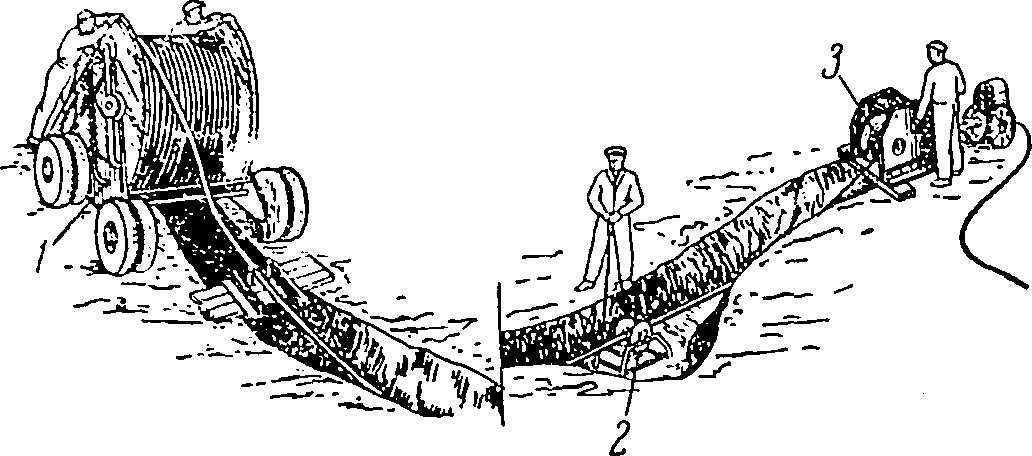

Раскатка кабеля с барабана, находящегося на тележке транспортера ТКБ-5, производится при помощи электрического привода лебедки, установленной на противоположном конце траншеи. При этом кабель перемещается по роликам, размещенным по дну траншеи на расстоянии от 3 до 5 м друг от друга, а на поворотах трассы— по угловым роликам или направляющим желобам (рис. 6-13), закрепленным растяжками так, чтобы при протяжке кабеля они не смещались.

При прокладке нескольких кабелей в одной траншее ролики необходимо устанавливать так, чтобы они не мешали укладке проложенного кабеля на дне траншеи. Радиус изгиба угловых роликов и направляющих желобов должен быть не меньше радиуса изгиба, допустимого для данного кабеля.

Рис. 6-13. Раскатка кабеля по роликам с применением лебедки. 1 — кабелеукладчик; 2 — ролик; 3 — лебедка с электроприводом.

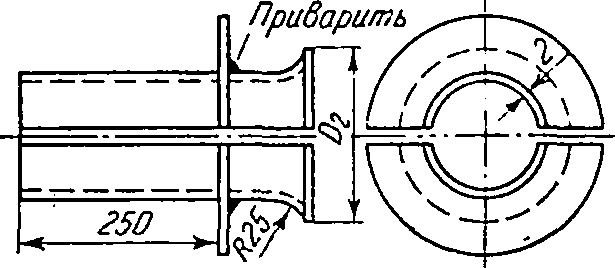

Рис. 6-14. Разъемная монтажная воронка.

После установки барабана с кабелем обеспечивают его свободное вращение, по установленным заранее роликам разматывают стальной трос лебедки, конец которого пропускается через места пересечений траншеи с другими подземными сооружениями, через проложенные трубы и другие имеющиеся на трассе препятствия, и прикрепляют его к внешнему концу кабеля, сматываемого с барабана. На концах труб, через которые протаскивается кабель (по ходу протяжки), устанавливают разъемные монтажные воронки (рис. 6-14).

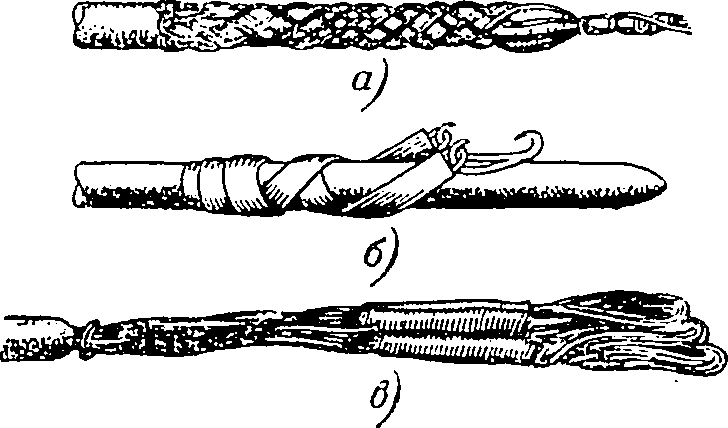

Способ соединения троса с внешним концом кабеля определяется усилием тяжения, и в зависимости от величины этого усилия соединение может выполняться с применением специального проволочного чулка, брезентового пояса, а также креплением непосредственно за жилы (рис. 6-15), с помощью специального зажима (рис. 6-16).

Рис. 6-15. Способы крепления кабеля к тросу.

а — проволочный чулок; б — брезентовый пояс; в — крепление за жилы кабеля.

Допустимая длина разматываемого кабеля, при которой возможно использование проволочного чулка или брезентового пояса, зависит от массы и сечения кабеля и ограничено длиной не более 100 м для концов кабеля с сечениями 120—185 мм2. Проволочный чулок надевается на оболочку кабеля и прочно закрепляется на его конце проволочным бандажом по наложенной смоляной ленте на длине не менее 500 мм.

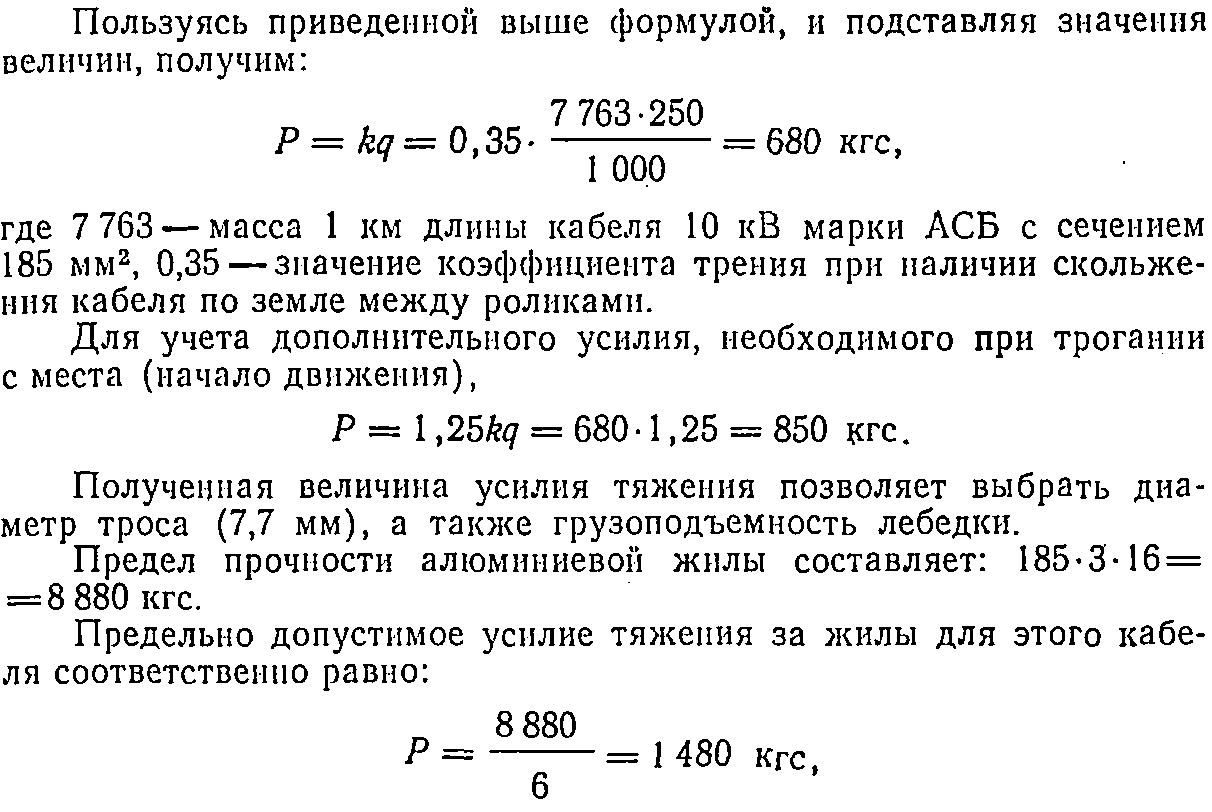

Необходимое усилие тяжения на прямых участках трассы зависит от массы (сечения) кабеля и величины коэффициента трения:

P = kq,

где q — масса кабеля, кг; k — коэффициент трения.

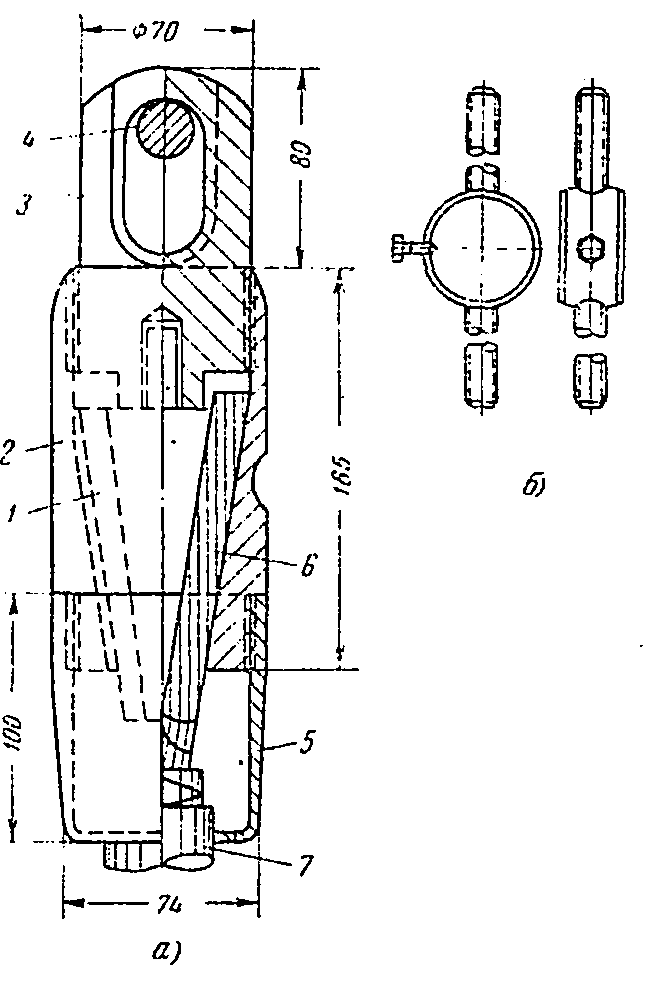

Рис. 6-16. Зажим для крепления кабеля к тросу.

а — общий вид и разрез; б — хомут со стопорным болтом; 1 — коническая звездочка с тремя секторными углублениями; 2 — корпус; 3 — головка: 4 — тяговый трос; 5 — кожух; 6 — жила кабеля; 7 — кабель.

Значение коэффициента трения при размотке и тяжении кабеля составляет: при тяжении по земле (дну траншеи) 0,6—0,8; по роликам, когда скольжение по земле исключено (ролики установлены в достаточном количестве), 0,25; по роликам, когда скольжение по земле между роликами не исключено, 0,35; по льду и снегу 0,03—0,04,

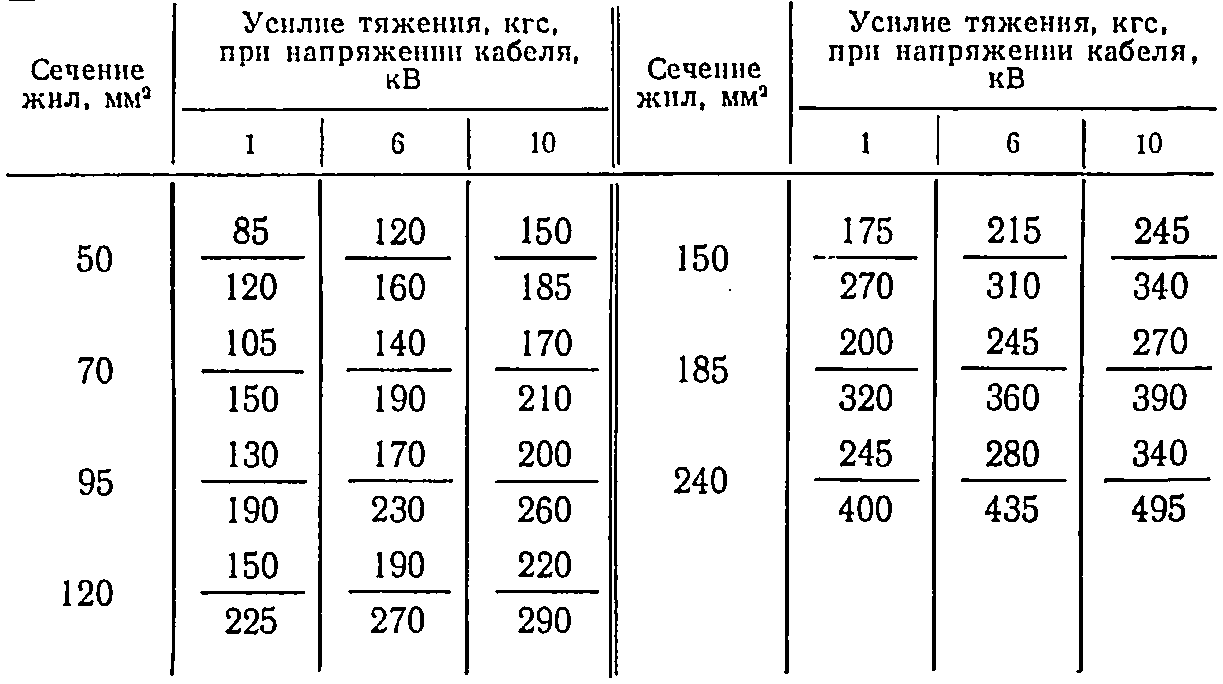

Расчетные усилия тяжения на 100 м кабеля при прокладке наиболее тяжелых бронированных кабелей до 10 кВ приведены в табл. 6-12.

Допустимые усилия тяжения на 100 м кабеля

Таблица 6-12

Примечания: 1. В числителе приведены усилия тяжения для трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами, а в знаменателе — для кабелей с медными жилами.

2. Предельно допустимые усилия тяжения в несколько раз (2—3) превышают значения, приведенные в таблице.

Предел прочности медных жил равен 26 кгс/мм2, а алюминиевых 16 кгс/мм2; предельно допустимое усилие тяжения принимается равным 1/6 прочности жил кабеля.

Диаметры стального троса (по ГОСТ 3070-55) для прокладки кабеля с учетом усилия тяжения приведены ниже:

Диаметр троса, мм | Допустимое усилие тяжения, кгс | Диаметр троса, мм | Допустимое усилие тяжения, кгс |

4 | 320 | 6,2 | 725 |

4,4 | 360 | 77 | 1 135 |

4,8 | 435 | 9,3 | 1640 |

5,7 | 625 | 1 1,0 | 2 240 |

Например, требуется определить усилие тяжения строительной длины 250 м кабеля с сечением 3X185 мм2, напряжением 10 кВ, марки АСБ, прокладываемого по роликам,

что значительно превышает требуемое усилие тяжения Р, необходимое для раскатки принятого кабеля по роликам.

После прикрепления троса к внешнему концу кабеля приступают к раскатке барабана. Включая двигатель привода или вращая лебедку вручную, обеспечивают необходимое усилие тяжения для сматывания кабеля с барабана, раскатки его по роликам и дну траншеи. Кабель, сматываемый с барабана тяжением за трос, должен свободно скользить по роликам и пересекать без зацепления и трения встречающиеся на его пути другие подземные сооружения.

При необходимости протягивания кабеля через трубы наряду с установкой монтажных воронок должны быть приняты меры к предварительной их очистке, а при возможности и продувки. Внутренние стенки труб при длине более 10 м следует смазать тавотом.

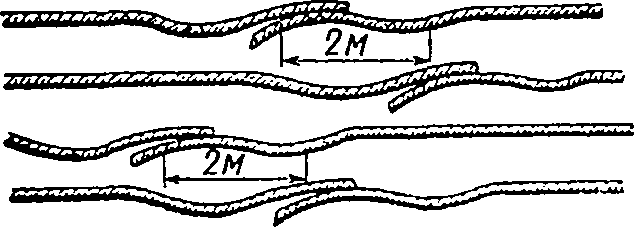

Раскатку кабеля рекомендуется производить со скоростью 0,6—1 км/ч. После окончания раскатки кабеля и остановки лебедки отсоединяют трос, а затем кабель вручную снимают с роликов и укладывают на свое место на дно траншеи. Кабель укладывается по всей длине с нормальной слабиной «змейкой», чем компенсируют изменения в длине кабеля, вызываемые колебаниями температуры в процессе эксплуатации; при этом длина кабеля будет примерно на 1—2% больше длины траншеи. Кабель, который предварительно подвергался подогреву из-за окружающей температуры воздуха, ниже допустимой, должен иметь несколько большую слабину. При прокладке в траншее нескольких кабелей концы их следует располагать таким образом, чтобы расстояние по осн трассы между центрами соединительных муфт (подлежащих монтажу) было не менее 2 м (рис. 6-17).

Описанный выше способ механизированной размотки и прокладки кабеля является наиболее простым, надежным и поэтому имеет большие преимущества по сравнению с другими способами, особенно на прямых трассах и при наличии пересечений, под которыми должен быть проложен сматываемый с барабана кабель.

Рис. 6-17. Расположение концов кабелей при их параллельной прокладке.

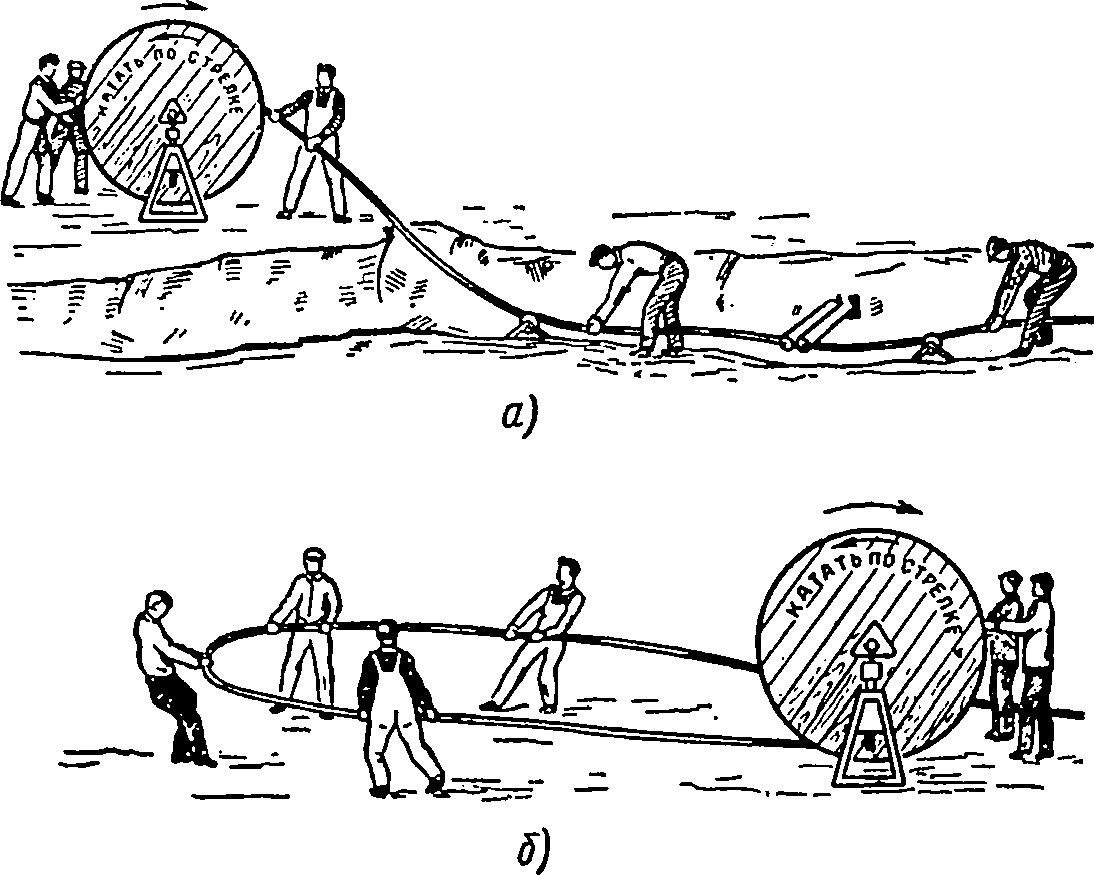

При невозможности из-за местных условий применить механизмы раскатку и прокладку кабеля производят ручным способом. При раскатке и прокладке кабеля вручную барабан устанавливают в конце траншеи, а тяжение кабеля осуществляют рабочие, расставленные по трассе, по команде производителя работ. Число рабочих при ручной прокладке определяется из расчета нагрузки на каждого рабочего не более 35 кгс.

При раскатке и прокладке кабеля на всех ответственных местах: у барабана, в местах поворота трассы, прохода кабеля через трубы, подтяжках, где прокладываемый кабель пересекает другие подземные сооружения и пр., должны быть расставлены опытные рабочие или электромонтеры, а именно: у лебедки с приводом (электрическим или от автодвигателя) для наблюдения за работой лебедки и контроля усилия тяжения по динамометру— один рабочий; у ручной лебедки для ее вращения и контроля усилия тяжения — двое рабочих; для наблюдения за двигающимся по роликам концом кабеля, направления его под пересекающие траншею подземные сооружения и трубы, а также для связи с управлением лебедкой и подачи сигнала об остановке или пуске лебедки выделяется — один рабочий.

При прокладке кабеля нужно обеспечить согласованность и одновременность действия всех рабочих по всему фронту работ, для чего рекомендуется при больших прокладках иметь на трассе радиоустановки, и осуществлять команду с помощью громкоговорителя либо телефона. Подача сигнала может производиться также флажками и другими условными средствами сигнализации. Технология прокладки кабеля, выполняемая вручную, определяется в зависимости от ширины траншеи и наличия пересечений ее подземными коммуникациями.

При широкой траншее (не менее 0,5 м) рабочие несут кабель, передвигаясь по дну траншеи, при узкой траншее, — передвигаясь по краю траншеи. Один из рабочих берется за конец кабеля, а поставленные у барабана люди начинают вращать барабан. Через определенные равные промежутки (3—5 м) кабель подхватывается рабочими, которые несут его на руках, не допуская, чтобы он волочился по земле.

После раскатки всей строительной длины барабана конец кабеля укладывается на дно траншеи первым рабочим, затем последовательно вторым, третьим и т. д., пока весь кабель не будет правильно уложен в траншею на свое место.

При наличии пересечений траншеи подземными коммуникациями прокладка в местах пересечений выполняется путем перемещения кабеля по роликам, как это показано на рис. 6-18, а.

Описанный выше способ ручной размотки и прокладки кабеля, когда барабан с кабелем устанавливается в конце траншеи, имеет существенный недостаток, так как требует значительного количества рабочих, особенно при прокладке тяжелых кабелей (марок СБ, АСБ и др.).

Если, однако, барабан с кабелем поставить не в конце, а в середине траншеи, то потребное число рабочих может быть уменьшено примерно в 2 раза.

При этом способе раскатки и прокладки кабель сматывается с верхнего конца барабана и укладывается сначала в одну сторону траншеи тем же способом и в той же технологической последовательности, описанной выше, а затем — в другую сторону траншеи, при этом прокладка и сматывание кабеля производится не сверху, а снизу барабана, петлей, занесенной через барабан (рис. 6-18,б). При наличии на трассе пересечений с коммуникациями, под которыми прокладываемый кабель должен быть уложен, необходимо размотать петлей весь кабель с барабана, завести конец его под первый пересекаемый объект и постепенно перемещать кабель по роликам вдоль траншеи через все остальные до тех пор, пока не будет выбрана вся петля.

Рис. 6-18. Прокладка кабеля без применения механизмов (вручную).

а — размотка кабеля с барабана н перемещение кабеля по роликам; б — размотка кабеля снизу барабана петлей, занесенной через барабан.

Прокладка кабеля с применением петель может применяться лишь в крайних случаях квалифицированной бригадой рабочих, имеющей большой опыт прокладки кабелей, так как при этом способе наиболее вероятны повреждения кабеля в результате недопустимых изгибов, изломов и перекруток.

После окончания укладки кабеля-проверяют правильность размещения кабеля в траншее или предусмотренной для него трубе при пересечениях проездов, улиц, а также на подходах и вводах в распределительные и трансформаторные подстанции, соблюдение габаритов в местах сближения и пересечения кабельных линий между собой, а также с подземными сооружениями и коммуникациями, находящимися в эксплуатации других организаций, и всех тех требований, которые определены ПУЭ.

При прокладке кабеля предусматривается запас, необходимый для выполнения соединения (оконцевания), а также устройства компенсаторов для защиты муфт от смещения почвы и температурных деформаций, вызванных изменениями нагрузки линий. Запас кабеля в компенсаторах, кроме того, необходимо рассчитать таким образом, чтобы в случае повреждения соединения была обеспечена возможность монтажа новой муфты без необходимости прокладки вставки и монтажа двух муфт. Для кабелей напряжением до 10 кВ включительно длина запаса кабеля в компенсаторах соединительных муфт может быть принята равной 350 мм (что соответствует половине длины муфты для самого большого сечения кабеля в 240 мм2 СС-110, равной 690 мм) и для кабелей напряжением 20—35 кВ соответственно 400 мм.

Длина запаса, необходимая для разделки и соединения кабеля, определяется в зависимости от способа выполнения соединения одноименными (одинаковой расцветки) или разноименными жилами (разных цветов).

При сооружении силовых кабельных линий соединение отдельных строительных длин кабеля между собой выполняется обычно любыми жилами без учета расцветки, а фазировка в целях обеспечения одноименности фаз с шинами РУ производится при монтаже концевой муфты. Запас кабеля, оставляемый в концах (нахлест) (рис. 6-17) при прокладке в зависимости от способа выполнения соединения, составляет:![]() -I

-I

+3 50=8 50 мм при выполнении соединения любыми жилами разных цветов.

При выполнении соединения одноименными жилами одинаковой расцветки соответственно:

![]()

где I — длина шага общей скрутки кабеля, мм, значение которого для силовых кабелей большого сечения составляет примерно 3 000 мм.

При прокладке кабеля с однопроволочными жилами большого сечения (120 мм2 и выше), имеющего жесткую конструкцию, необходимо на участке ввода сооружаемой линии в здание, ячейку РУ заменить этот кабель многожильным кабелем нормальной гибкости аналогичной марки.

Использование жестких кабелей с однопроволочными жилами в алюминиевой оболочке в стесненных условиях РУ электрических устройств не всегда представляется возможным ввиду небольших размеров ячеек, прислонных щитов, сборок и возникающих, в связи с этим трудностей при монтаже концевой муфты и выполнении присоединения.

Для составления исполнительных чертежей производится съемка трассы прокладки и ввода кабелей в сооружения сети и здания до засыпки траншеи.

В соответствии с инструкцией СИ 212-62 по топографо-геодезическим работам исполнительные чертежи прокладки кабеля подписываются геодезистом, производившим съемку трассы, представителем заказчика и строительно-монтажной организацией. Правильность съемки и соответствие исполнительного чертежа натуре после проведения контрольных измерений и осмотра заверяется техническим надзором. Исполнительный чертеж трассы включается в исполнительную документацию (§ 6-9).

Местоположение каждой проложенной кабельной линии «привязывается» к постоянным сооружениям, какими обычно являются здания, а в местностях, где отсутствуют постоянные ориентиры, устанавливаются железобетонные или металлические вешки (реперы) из расчета 100—150 м друг от друга на прямолинейных участках трассы, на всех поворотах и у соединительных муфт.

На исполнительных чертежах также указываются участки трассы, где кабели проложены на глубине более 1 м и менее 0,7 м, местоположение занятых и резервных труб, проложенных в местах сближения и пересечения других подземных коммуникаций, особенно трубопроводов и каналов теплосети.

После проверки качества прокладки, выполнения подсыпки кабеля слоем мягкой земли или песка толщиной 100 мм, укладка плит или красного (не силикатного) кирпича для защиты проложенного кабеля от механических повреждений составляется акт на скрытые работы, оформляемый строительно-монтажной организацией и представителем эксплуатирующей организации, после чего представитель технадзора дает разрешение на засыпку траншеи, контролируя при этом качество засыпки, тщательность уплотнения грунта над проложенными кабелями. До присыпки кабеля слоем земли или песка,

укладки защитных плит или кирпича не допускается оставлять кабель без надзора ввиду возможности его повреждения.

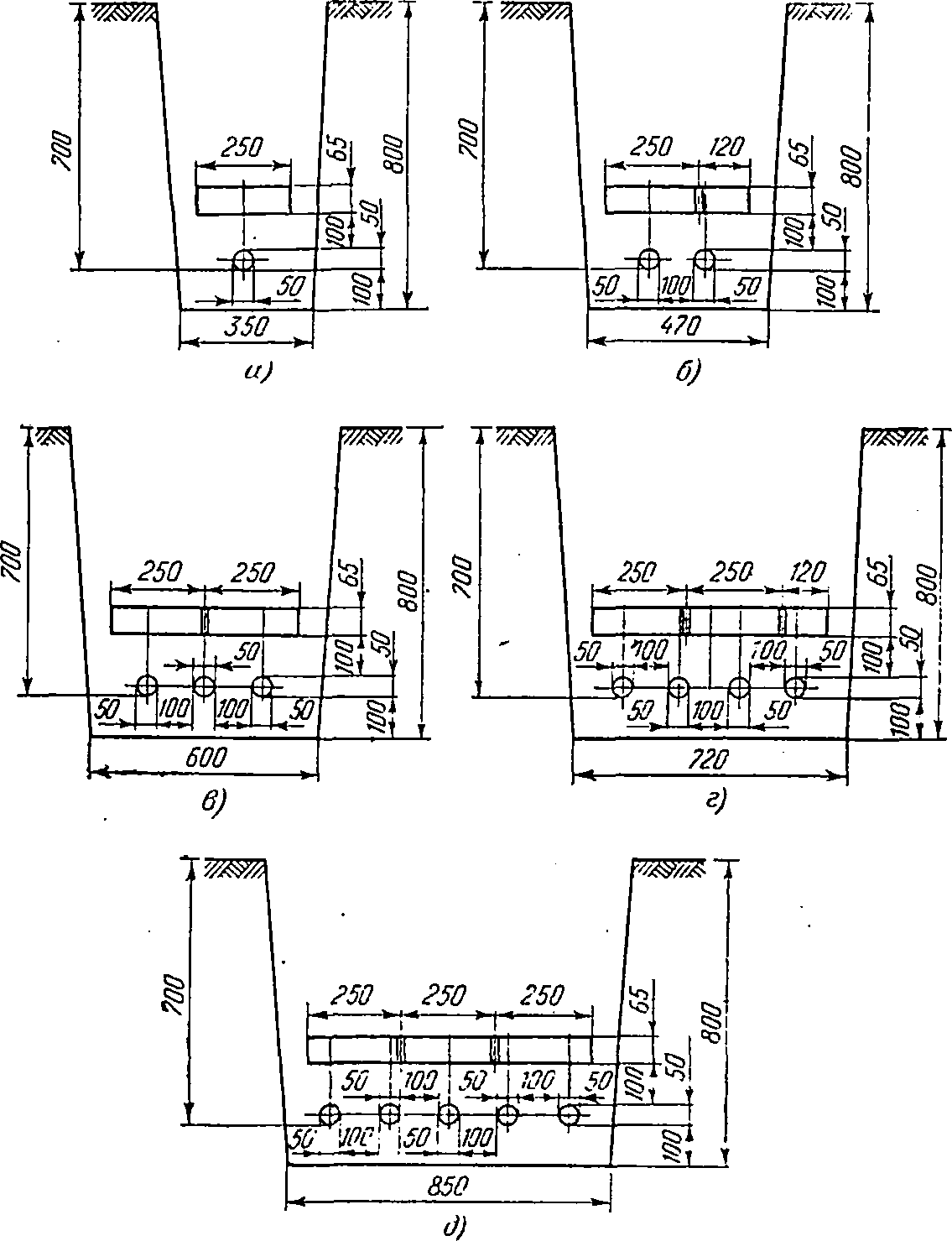

Кирпич укладывается поверх подсыпки кабеля так, чтобы при одном кабеле середина покрытия находилась на оси кабеля (в один слой поперек), а при большом количестве кабелей из покрытия делается сплошной настил с выходом в обе стороны за крайние кабели не менее 50 мм (рис. 6-19).

Рис. 6-19. Защитное покрытие кабеля кирпичом в траншее.

а — одного кабеля; б — двух кабелей; в — трех кабелей; г — четырех кабелей; д — пяти кабелей.

Засыпка траншеи, как правило, производится ранее вынутой из траншеи землей при условии, что она не содержит комьев мороженого грунта, камней, строительного мусора, шлака и т. д. Если вынутый из траншеи грунт мороженый или содержит строительный мусор, камни, щебень, шлак и др., то засыпку траншеи производят привозной мелкой землей или горным песком.

На благоустроенных улицах, площадях городов и других местностях, имеющих усовершенствованное дорожное основание, засыпку траншей и котлованов производят исключительно песчаным грунтом во избежание последующих просадок после восстановления дорожного покрытия. Окончательную засыпку траншеи грунтом и зачистку ее, как и предварительную трамбовку и уплотнение грунта, производят механизмами, описание которых было приведено в § 4-3.