Глава двадцатая

ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АВТОМАТИКИ, ЗАШИТЫ И СИГНАЛИЗАЦИИ

§ 78. Колонка маслоуказателя и реле пуска масляного электронасоса

Для наблюдения за уровнем масла в масляном бакс служит маслоуказатель поплавкового типа. Над плавающим в масляном бакс поплавком маслоуказателя на полу машинного зала установлена колонка указателя, выполненная в виде вертикального шкафа. С лицевой стороны колонки слева находится шкала маслоуказателя, а справа размещены три сигнальные лампы.

Верхняя лампа загорается, когда масло в баке доходит до верхнего предельного уровня. Нижняя лампа загорается, когда масло в баке опускается до нижнего предельного уровня. Средняя лампа загорается от контакта, включаемого реле пуска масляного электронасоса (см. ниже), когда давление масла в системе смазки (за маслоохладителями) падает ниже 0,25 ати. Это реле расположено в нижней части корпуса колонки маслоуказателя.

Электрическая схема колонки маслоуказателя и реле пуска масляного электронасоса представлены на фиг. 92. Схема питается переменным током напряжения 24 в от понижающего трансформатора, расположенного на щитке I в машинном зале. К щитку подведено напряжение переменного тока 220 в от шин собственных нужд станции.

Шкала колонки маслоуказателя освещается шестью электролампами 10, которые загораются при включении рубильника 2 на щитке I.

Включение верхней и нижней сигнальных ламп 8 или 9 маслоуказателя происходит в результате замыкания контактных пластинок 11 или 12 контактными шайбами 14, сидящими на штоке 13 поплавка маслоуказателя, в моменты, когда уровень масла в баке достигает верхнего или нижнего допустимых пределов.

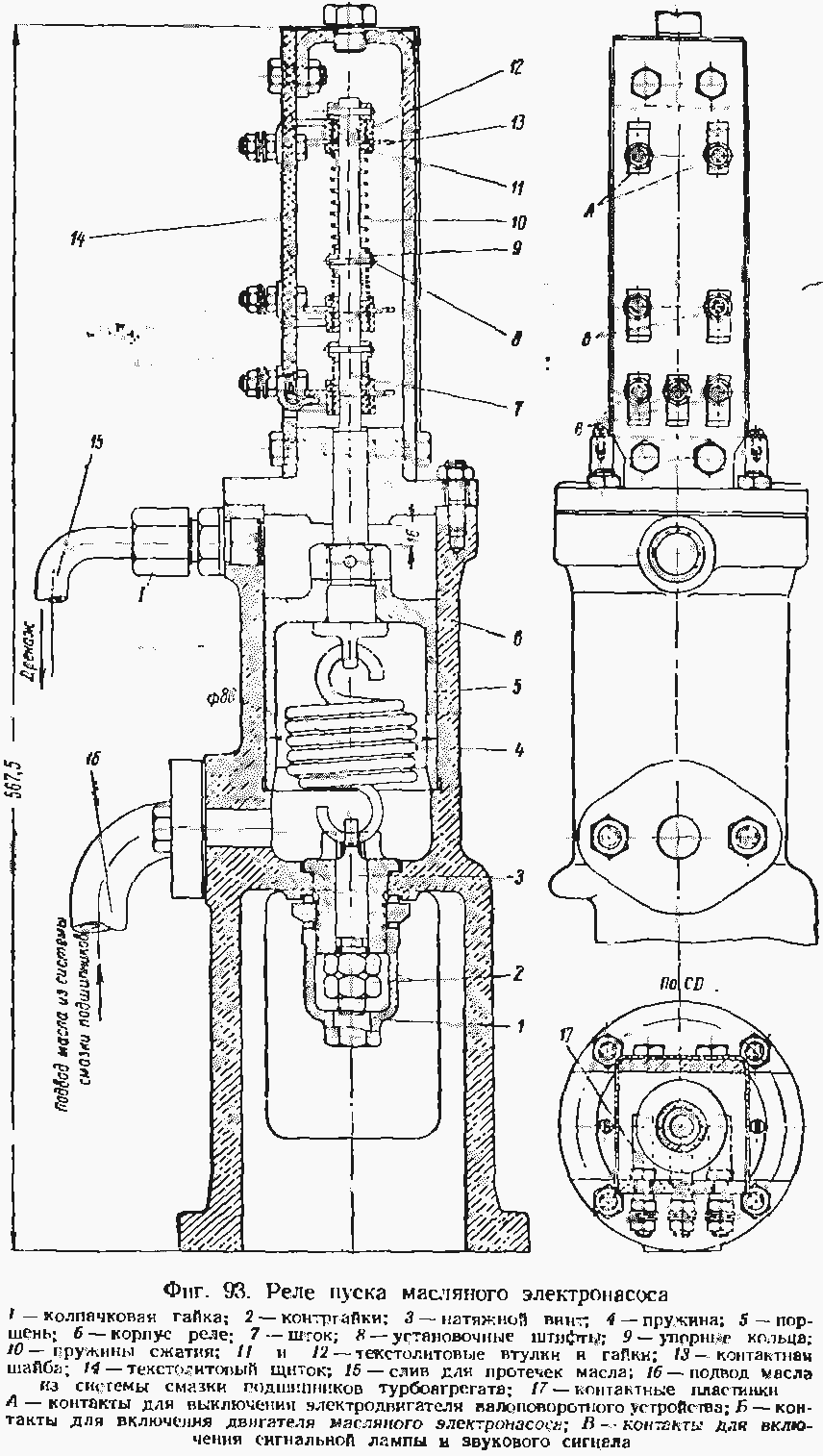

Реле пуска масляного электронасоса предназначено для автоматического включения в работу насоса в случае падения давления масла в системе турбоагрегата за маслоохладителями до 0,2 ати. Реле (см. фиг. 93) состоит из цилиндра, под поршень 5 которого подается масло под давлением из системы смазки (за маслоохладителями). Поршень оттягивается вниз пружиной 4. Натяг пружины при помощи винта 3 отрегулирован так, что при положении поршня на нижнем упоре в уступ цилиндра поршень уравновешивается давлением масла 0,05 ати, а при давлении 0,35 ати поршень смещается до верхнего упора.

Вместе с поршнем перемещается шток 7, на котором свободно насажены три контактных шайбы 13, изолированные электрически от штока при помощи текстолитовых втулок и гаек, между которыми они зажаты. Контактные шайбы отжимаются пружинами, причем крайние положения шайб на штоке фиксируются за штифтованными упорными кольцами и уступом на штоке. При перемещении штока контактные кольца замыкают контактные пластинки 17, укрепленные на текстолитовом щитке 14. Упорные кольца устанавливаются и фиксируются штифтами 8 при настройке реле таким образом, что при перемещении поршня замыкание контактов происходит в определенной последовательности.

В крайнем верхнем положении поршня при давлении масла в системе более 0,35 ати верхние контакты А замкнуты, а контакты Б и В разомкнуты. При падении давления масла до 0,25 ати поршень опускается в замыкает три нижних контакта В, причем верхние контакты А также остаются замкнутыми. При замыкании контактов В на колонке маслоуказателя загорается средняя сигнальная лампа и включается звуковой сигнал через промежуточное реле 5, что можно проследить по электрической схеме на фиг. 92.

При падении давления масла до 0,20 ати поршень реле опускается еще ниже и происходит замыкание средних контактов Б, в результате чего замыкается цепь включающей катушки магнитного пускателя электродвигателя масляного электронасоса и электронасос включается в работу (см. схему на фиг. 92).

При падении давления масла в системе смазки до 0,15 ати поршень соответственно спускается и происходит размыкание верхних контактов А. При этом разрывается цепь, питающая включающую катушку магнитною пускателя двигателя валоповоротного устройства, в результате чего главные контакты пускателя размыкаются, а двигатель останавливается, если он находился в действии.

Схема выполнена таким образом, что двигатель валоповоротного устройства может быть пущен нажатием пусковой кнопки лишь при наличии достаточного давления (более 0,15 ати) в системе смазки, т. е. при замкнутых верхних контактах А реле и после поворота рычага 30 валоповоротного устройства в рабочее положение для замыкания контактов конечного выключателя 31.

Точность настройки контактов реле должна быть выдержана в пределах +0,03 ат. Изоляция контактных элементов от корпуса должна иметь сопротивление не менее 1 мгом.

Исправность реле и правильность его настройки следует периодически проверять. При ревизиях турбины надлежит снимать характеристику реле (зависимость давления под поршнем от хода поршня), используя для этой цели ртутный манометр и индикатор. Нечувствительность поршня не должна превышать 0,04 ат.

§ 79. Сигнализация положения клапана автоматического затвора

Сигнализация положения клапана автоматического затвора осуществляется при помощи конечного переключателя 35 (см. V, фиг. 92), установленного на колонке клапана и управляемого кулаком 34, укрепленным на наружной тяге (см. также фиг. 52).

При открытом клапане автоматического затвора включены правые контакты переключателя, замыкающие цепь правой лампы 37 за красным стеклом, в результате чего горит лампа 37.

При закрытии клапана кулак 34 размыкает правые и замыкает левые контакты переключателя 35. При этом замыкается цепь левой лампы 36 за синим стеклом и включенного параллельно сдвоенного промежуточного реле 6; лампа 37 гаснет и загораются лампа 36 на колонке и лампа 41 светового табло на главном щите управления, освещая надпись: «автомат сел». Лампа 41 зажигается от замыкания нижней пары контактов промежуточного реле 6.

Одновременно происходит замыкание верхней пары контактов этого реле, которые включают контрольную лампу и соединенную последовательно рабочую обмотку промежуточного реле схемы электромагнитов обратных клапанов паропроводов отбора. В результате при посадке клапана автоматического затвора происходит автоматическая сработка запирающих механизмов обратных клапанов, предотвращая разгон турбины за счет пара из системы паропроводов отбора.

§ 80. Контактное устройство ограничителя мощности

Электрическая схема контактного устройства VII ограничителя мощности изображена на фиг. 92. Устройство подает сигнал на главный щит управления в случае ошибочных попыток персонала щита (дистанционным воздействием на электродвигатель синхронизатора) повысить нагрузку на турбину сверх предельной нагрузки, установленной при помощи ограничителя мощности. Контактное устройство состоит из нижней неподвижной контактной пластины 42 и верхней подвижной пластины 43 с контактом на конце, которые зажаты между эбонитовыми прокладками и закреплены на конце углового рычага 47 муфты регулятора скорости. К одному из двух камней шарниров 46, в которых покоится ось вращения рычага 48 золотников, прикреплена стойка с установочным винтом 45. Когда камень 46 опущен до нижнего упора в вертикальной прорези углового рычага 47, установочный винт 45 отжимает верхнюю пластинку 43 вниз и удерживает контакт в разомкнутом состоянии. Если а этом положении ось рычага золотников поднята ограничителем мощности, то при воздействии на синхронизатор в сторону нагружения турбины угловой рычат 47 муфты регулятора скорости начнет поворачиваться по направлению часовой стрелки. Между тем кулаки-шарниры 46, сидящие на ограничителе, останутся неподвижными, вследствие чего освобожденная от упора установочного винта 45 верхняя контактная пластинка 43 отойдет кверху и замкнет контакт. Контакт разомкнется, как только при обратном воздействии на синхронизатор кулаки-шарниры 46 сядут вновь на нижние упоры в вертикальных прорезях углового рычага 47. Винт 45 со стопором 44 служит для отрегулирования момента замыкания контакта после сборки рычагов регулирования и ограничителя.

При замыкании контакта включается промежуточное реле 7 на щитке I, которое замыкает лампу 40 светового табло главного щита управления, освещая надпись «убавить нагрузку».

Контактное устройство питается от щитка I переменным током напряжением 24 в. Промежуточное реле подает на световое табло переменный ток напряжением 220 в.

§ 81. Реле осевого сдвига ротора и указатель разности теплового расширения ротора и цилиндра

Реле осевого сдвига является предохранительным устройством, предотвращающим аварию турбины от чрезмерного осевого сдвига ротора, который может произойти вследствие выплавления баббитовой заливки колодок упорного подшипника. При предельно допустимом смещении ротора в сторону генератора реле вызывает закрытие клапана автоматического затвора турбины.

Реле, кроме того, снабжено указывающим прибором, позволяющим во время работы турбины следить за осевым перемещением вращающегося ротора в пределах его разбега между нерабочими и рабочими колодками упорного подшипника, а также за износом колодок, вызванным ненормальной работой подшипника.

Указатель разности тепловых расширений ротора и цилиндра предназначен для наблюдения во время пусковых операций и при изменениях нагрузки за тепловым состоянием турбины и показывает на шкале стрелочного прибора величину изменения осевого зазора в заднем концевом лабиринтовом уплотнении вала турбины. Наблюдение за этим зазором позволяет эксплуатационному персоналу следить за величиной и направлением разностного (относительного) расширения ротора и цилиндра и влиять на режим работы турбины, чтобы предотвратить возможность задеваний ротора.

Оба прибора построены на одинаковом принципе и имеют одинаковые первичные датчики. В двухцилиндровых турбинах типа ВК-100-2 устанавливаются одно реле осевого сдвига на стороне упорного подшипника цилиндра высокого давления и по одному указателю разности теплового расширения с другой стороны цилиндров высокого и низкого давления, т. е. со стороны задних опорных подшипников на соединительных муфтах.

Таблица к фиг. 94

Реле осевого сдвига и указатели разности расширений в двухцилиндровых турбинах имеют отдельные блоки питания. В одноцилиндровых турбинах оба прибора питаются от одного общего специального стабилизованного трансформатора.

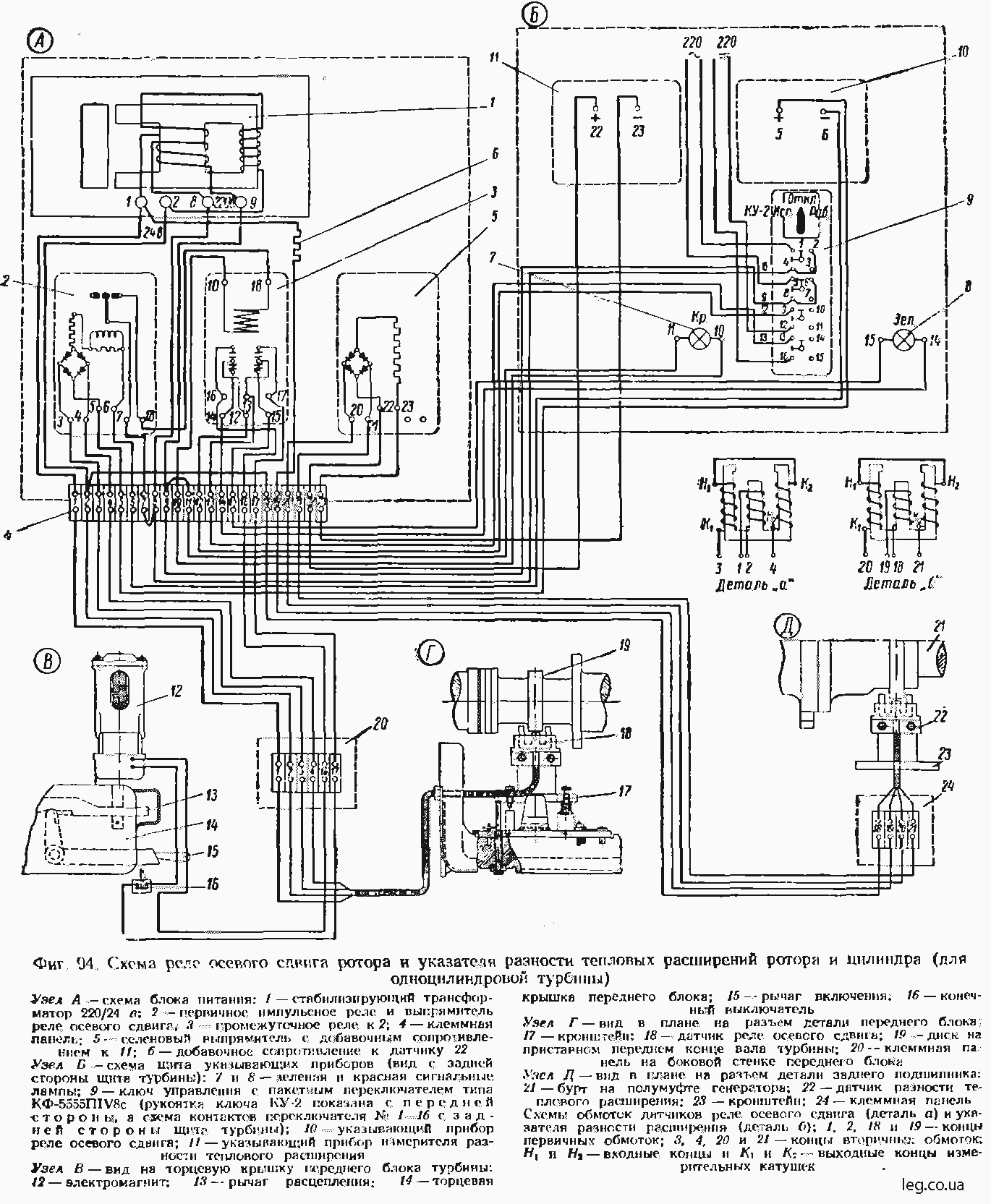

Ниже дано описание комбинированной схемы приборов для одноцилиндровой турбины, изображенной на фиг. 94. Схема состоит из следующих основных узлов:

А — силового щита (блока питания),

Б — щита с указывающими приборами,

В — электромагнита рычага расцепления турбины,

Г — датчика реле осевого сдвига и

Д — датчика указателя разности тепловых расширений.

Принцип действия датчика, примененного в обоих приборах, основан на индуктивном методе измерения малых перемещений с применением принципа дифференциального трансформатора. Магнитопровод датчика образован Ш-образным сердечником с укороченным средним керном и вращающимся вместе свалом диском 19 или буртом 21 (см. фиг. 94), заходящим с зазорами в пространство между кернами сердечника. При осевом смещении ротора турбины радиальный зазор между диском и средним керном остается неизменным, осевые же зазоры между диском (буртом) и боковыми кернами изменяются на величину смещения ротора, причем с одной стороны зазор увеличивается, а с другой уменьшается в зависимости от направления смещения ротора турбины.

Диск реле осевого сдвига выточен на приставном переднем конце вала турбины, в котором расположены регуляторы безопасности, и находится вблизи переднего комбинированного опорно-упорного подшипника. Бурт указателя разности теплового расширения турбины выточен на полумуфте генератора или заднего конца ротора высокого давления.

На средний керн сердечника (фиг. 95) насажена катушка 2 с первичной об меткой, питаемая переменным током напряжением в 24 в, 50 гц от стабилизирующего трансформатора. На каждом из боковых кернов насажено по одной вторичной обмотке 3 и 4. Обе вторичные обмотки соединены встречно, причем свободные концы их выведены на щиток датчика. Первичная катушка создает магнитные потоки через средний и оба боковых керна. Ввиду того, что магнитные сопротивления магнитопроводов определяются в основном величиной воздушных зазоров, то магнитный поток больше со стороны того керна, к которому диск ротора подошел ближе. Поэтому оба магнитных потока индуктируют во вторичных обмотках напряжения, зависящие от осевого положения ротора.

Во вторичной обмотке, расположенной с той стороны, где зазор между керном и диском уменьшился, напряжение возрастает и, наоборот, уменьшается в той обмотке, на стороне которой зазор увеличился. Благодаря встречному включению обмоток на выходных концах создается напряжение, равное (векториальной) разности напряжений, индуктируемых в обеих катушках, что делает схему более чувствительной. Данные обмоток датчика указаны в подписи к фиг. 95.

Датчик реле осевого сдвига закреплен на специальном поворотном кронштейне 5 (фиг. 96), установленном на стойке 12 на боковой стенке с внутренней стороны переднего блока турбины. Указанные на фиг. 96 необходимые осевые зазоры а и b и радиальный зазор с устанавливаются при монтаже датчика. Радиальный зазор с выдерживается одинаковым по дуге по всей поверхности, после чего датчик фиксируется на кронштейне 5 двумя штифтами Для фиксации положения рамы служат установочные штифты 14.

Незначительным поворотом кронштейна вокруг пальца 15 производится смещение датчика в осевом направлении по отношению к диску ротора при настройке схемы и проведении последующих ее испытаний во время работы или ревизий турбины. Перемещение кронштейна производится с наружной стороны стенки переднего блока путем вращения квадратным ключом за головку установочного винта 7, упирающегося в кран кронштейна. С противоположной стороны кронштейн отжимается пружиной 6. Упорные болты 3 и 4 ограничивают смещение датчика в пределах, исключающих возможность задевания боковых кернов датчика за диск ротора. На головке винта имеется стрелка 8, указывающая на шкале 9 в десятых долях миллиметра величину «фиктивного сдвига» ротора при вращении винта 7. После настройки и испытания стрелка устанавливается вращением головки на нуль шкалы и фиксируется стопорной планкой 10 и болтом 11, который должен быть во время нормальной эксплуатации запломбирован представителем репейной службы станции.

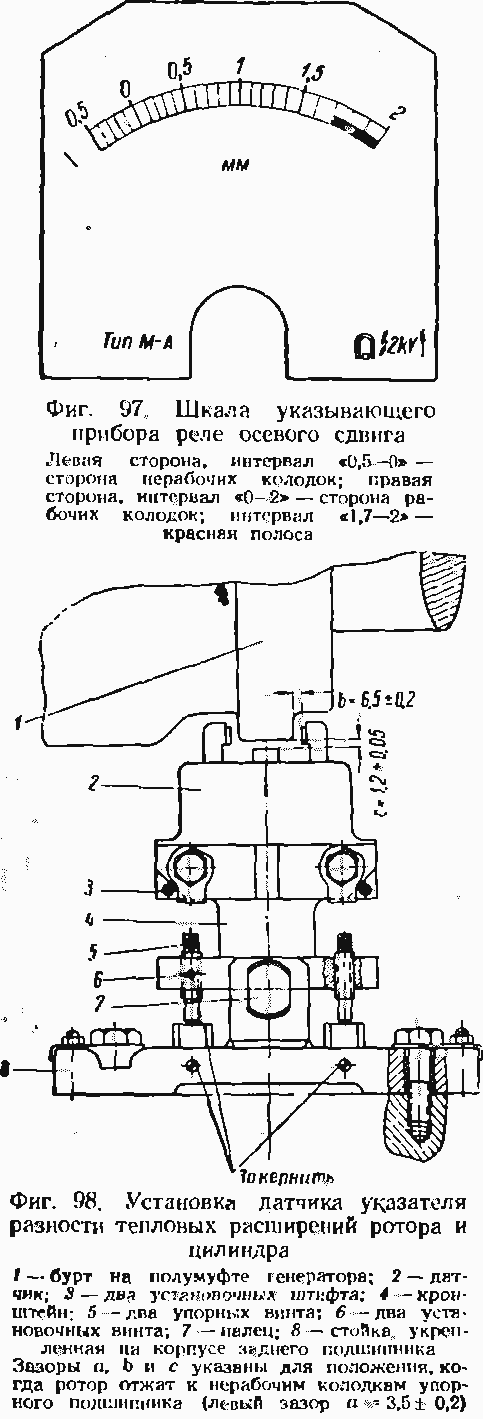

Установка датчика указателя разности тепловых расширений в корпусе заднего подшипника показана на фиг. 98. Датчик крепится на кронштейне 4 аналогично датчику реле осевого сдвига. Для проверки работы схемы указателя и установки нулевого положения прибора при стоящей машине и снятой крышке подшипника пользуются винтами 5, которые затем фиксируются винтами 6. Необходимые значения осевых зазоров а и b и радиального зазора с для этого датчика указаны на фиг. 98 при роторе, отжатом к нерабочим колодкам упорного подшипника.

Стабилизирующий трансформатор 1 (фиг. 94) предназначен для снижения подведенного к щиту напряжения переменного тока 220 в до напряжения 24 в, которое применено для питания обоих датчиков. Кроме того, трансформатор одновременно является стабилизатором напряжения, поддерживая напряжение питания 24 в в пределах 4-1% при колебаниях напряжения станционной сети в пределах +-10% от номинала (200-240 в). Стабильность питающего напряжения обеспечивает постоянство градуировки и настройки схемы независимо от возможных колебаний напряжения в станционной сети собственных нужд. Принцип устройства трансформатора 1 (фиг. 94) заключается в следующем. Магнитная цепь трансформатора состоит из трех кернов. На среднем керне большого сечения расположена первичная и компенсирующая обмотки трансформатора. На правом кернe малого сечения расположена вторичная обмотка.

Когда первичная обмотка на среднем керне находится под напряжением, правый керн малого сечения будет насыщен. Ввиду этого при колебаниях первичного напряжения напряжение на вторичной обмотке будет мало изменяться.

Напряжение же на компенсирующей обмотке будет индуктироваться в основном потоками рассеяния вследствие наличия воздушного зазора между левым и средним кернами магнитной цепи. Величина этого напряжения будет зависеть от изменения первичного напряжения.

Для стабилизации выходного напряжения вторичная и компенсирующая обмотки включаются встречно, после чего опытным путем подбирается необходимая величина воздушного зазора между левым керном и основным магнитопроводом. К выходным концам стабилизирующего трансформатора подключаются первичные обмотки на средних кернах датчиков.

Первичное реле 2 (фиг. 94) указателя осевого сдвига является поляризованным импульсным реле постоянного тока типа РП-5 и срабатывает при токе трогания 12 ма. Настройка реле производится на заводе, ввиду чего изменение настройки воспрещается. Контактный «молоточек» реле в нормальном положении сдвинут влево. При сработке реле его молоточек смещается вправо и замыкает контакт вторичного реле 3 (контактора типа АРЭ-2).

Для выпрямления поступающего от датчика тока в корпусе первичного реле встроен селеновый двухполупериодный выпрямитель. Кроме того, в корпусе размещено одно омическое сопротивление, включенное параллельно обмотке поляризованного реле, и одно добавочное омическое сопротивление, включенное последовательно с катушкой реле и служащее для коррекции шкалы указывающего прибора.

Указывающий прибор 10 (фиг. 94) реле осевого сдвига является миллиамперметром постоянного тока типа м210 75 мв 15 ма. Прибор включен в цепь датчика после селенового выпрямителя последовательно с импульсным реле и расположен на щите турбины в машинном зале. Шкала прибора (фиг. 97) отградуирована в десятых долях миллиметра. Нулевое деление шкалы соответствует положению ротора турбины, когда он прижат вплотную к нерабочим колодкам переднею комбинированного опорно-упорного подшипника. Деления влево от нулевого положения соответствуют смещению ротора в сторону впуска пара за счет износа нерабочих колодок. Деления шкалы вправо от нулевого положения соответствуют области перемещений ротора в пределах разбега диска упорного подшипника.

Деления правее величины разбега соответствуют зоне износа рабочих колодок упорного подшипника. Предельно допустимым считается износ баббитовой заливки упорных колодок глубиной 1 мм. Шкала правее этого деления отмечена красной полосой.

Вторичное реле измерителя осевого сдвига (промежуточный контактор типа ЛРЭ-2) и контрольные лампы. Обмотка вторичного реле 3 (фиг 94) включается при замыкании контакта первичного реле поворотом его молоточка вправо. Время срабатывания вторичного реле уменьшено до 0,04 сек. путем повышения напряжения, подводимого к его обмотке в момент включения. Для этой цели последовательно с обмоткой реле включена лампа накаливания 7 (фиг. 94) 40 вт, 220 в. Сопротивление лампы накаливания является переменным и составляет 80 ом в холодном состоянии и 1200 ом — в горячем состоянии. В момент включения обмотки вторичного реле при холодной нити на обмотку реле приходится около 180 в, т. е. почти полное падение напряжения, значительно превосходящее нормальное напряжение срабатывания этого реле, равное 70 в. После сработки реле и повышения температуры инти и сопротивления лампы накаливания напряжение и ток на зажимах вторичного реле устанавливаются сами собой в нормальных пределах.

Включенная последовательно с обмоткой вторичного реле лампа 7 установлена на щите турбины и закрыта красным стеклом. Загорание красной лампы служит сигналом об аварийном выключении турбины в результате сработки реле осевого сдвига.

Вторичное реле 3 имеет две пары контактов, к одной из которых может быть подведен постоянный ток напряжением 220 в. Нормально замкнуты нижние контакты, от которых напряжение подается к сигнальной лампе, закрытой зеленым стеклом, на щите турбины.

Включение зеленой лампы 8 свидетельствует о подаче на схему напряжения постоянного тока. При срабатывании вторичного реле 3 нижние контакты размыкаются, в результате чего зеленая лампа гаснет и происходит замыкание верхних контактов реле, подающих напряжение на электромагнит для выключения турбины. Как выше указано, красная лампа загорается при сработке первичного реле.

На силовом щите расположено также добавочное сопротивление 6 (фиг. 94) в 100 ом, включенное последовательно с первичной обмоткой датчика 23 указателя разности теплового расширения, и селеновый выпрямитель 5 с добавочным сопротивлением для питания указывающего прибора 11. В качестве указывающего прибора 11 использован также миллиамперметр типа м210.

Электромагнит.

Подъем рычага расцепления 13 (фиг. 94) для закрытия клапана автоматического затвора турбины производится электромагнитом постоянного тока типа ΚΜΓΙ-2 ЕД-25 %, к сердечнику которого подвешены серьги с пальцем, охватывающие рычаг 13. Для уменьшения времени срабатывания электромагнит устанавливается без демпфера. Время срабатывания в этом случае составляет 0,08—0,10 сек. При сработке вторичного реле в обмотку электромагнита поступает постоянный ток, вследствие чего сердечник втягивается в магнит и приподнимает рычаг расцепления 13. При этом (см. § 53) рычаг включения 15 освобождается от защелки, поворачивается по часовой стрелке, а сидящий с ним на общем валике рычаг, расположенный внутри переднего блока, перемещает в нижнее положение золотник регулятора безопасности, что приводит к закрытию клапана автоматической затвора. Одновременно рычаг включения уда ряст по пальцу конечного выключателя (типа BK-II), в результате чего размыкается цепь питания электромагнита. Контакты выключателя 16 замыкаются вновь при отводе за ручку кверху рычага включения 15 для сцепления рычагов перед пуском турбины. Перепуском, естественно, должна быть установлена и устранена причина, вызвавшая сработку реле осевого сдвига.

Ключ управления КУ-2.

К пакетному переключателю ключа управления подведены питающие схему приборов напряжения 220 в переменного тока (первичное напряжение) и 220 в постоянного тока. Рукоятки ключа управления может быть поставлена трех положениях (рукоятка изображена и схеме спереди, а схема контактов переключателя № 1—16 с задней стороны щита):

- Среднее положение («отключено»). Вот положение рукоятка ставится при неработающей турбине или при необходимости обесточить схему. При этом питающие схему конц с напряжением 220 в переменного и постоянного токов отключены от схемы. Контакты пакетного переключателя показаны на схеме фиг. 94 в «среднем положении».

- Левое положение I («испытание»). В это положении через переключатель на схему подается только одно лишь первичное напряжение переменного тока 220 в. В положении 1 производится проверка и настройка схемы при работе турбины под нагрузкой. Напряжение постоянного тока на схему не подается, и в этом случае поэтому исключается возможность сработки электромагнита и выключения турбины.

- Правое (смотря спереди на щит) положение II («работа») соответствует рабочему состоянию схемы, к которой подводятся одновременно напряжения переменного и постоянного токов. В этом положении горит зеленая лампа на щите турбины, что свидетельствует о подаче на схему напряжения постоянного тока 220 в. Поэтому в положении II при работе турбины под нагрузкой запрещается производить какие-либо испытания или настройку схемы во избежание случайной и ложной сработки реле, посадки клапана автоматического затвора и отключения турбины.

Отдельные положения рукоятки ключа управления КУ-2 (вид спереди) и соответствующие им схемы соединения контактов пакетного переключателя (вид сзади) показаны на таблице фиг. 94, стр. 187.

Эксплуатационные указания

Проверка реле должна производиться работниками релейной службы каждые три-четыре месяца, а также после каждой ревизии турбины или смены колодок переднего упорного подшипника. Результаты испытания должны фиксироваться специальным актом в журнале турбины.

Испытания могут быть произведены как при неработающей, так и при работающей турбине, так как вращение ротора не влияет на настройку реле и градуировку указывающего прибора.

В том случае когда турбина работает под нагрузкой, испытание реле может производиться исключительно в положении 1.

В положении же II испытание реле может производиться во время работы турбины без нагрузки или при неработающей турбине. В этом случае каждый раз при сработке реле будет включаться электромагнит, вызывая закрытие клапана автоматического затвора.

Проверка правильности показаний указывающего прибора производится на основании измерения щупом зазора между пальцем на конце ротора, выступающим из торцевой крышки переднего блока, и специальной скобой. Величина этого зазора при роторе, отжатом в сторону нерабочих колодок, известна по монтажному формуляру. Поэтому, если измерить этот зазор при смещенном роторе, то по разности зазоров скобы может быть установлена величина осевого сдвига ротора. Эта величина н должна быть сопоставлена с показанием указывающего прибора.

Для проверки правильности градуировки прибора в других положениях производится фиктивное осевое смещение ротора путем поворота кронштейна с датчиком. Для этого надлежит снять пломбу с контрольного болта и удалить специальную шпонку, фиксирующую положение головки винта. Затем медленно вращают головку винта против часовой стрелки и следят за моментом загорания красной лампы, который должен наступить при вступлении стрелки указывающего прибора на красную полосу его шкалы.

После проверки головку винта следует быстро завернуть обратно в нулевое положение, застопорить ее и вновь запломбировать, чтобы не обгорел контакт первичного реле.

Во избежание повреждения селенового выпрямителя воспрещается производить под напряжением какие-либо переключения, размыкающие первичную измерительную цепь датчика.