ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ АЭС И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В результате улучшения использования основных фондов АЭС достигается увеличение отпускаемой энергии, экономятся капитальные вложения на ввод мощностей и уменьшается себестоимость энергии. Поэтому улучшение использования основных фондов— важнейший фактор повышения эффективности производства на атомной станции, Показателем, обобщенно отражающим эффективность использования основных фондов АЭС в целом, является фондоотдача (ФО), равная годовому объему продукции на 1 руб. стоимости основных производственных фондов. Показателем, обратным ФО, является фондоемкость продукции (ФЕ). Увеличению ФО (или уменьшению ФЕ) способствует снижению удельной стоимости основных фондов при сооружении АЭС (см. § 4.1), увеличение выработки энергии, а следовательно, сокращение простоев блоков в ремонте, быстрое освоение новых мощностей и др.

Использование основных производственных фондов АЭС зависит главным образом от использования их активной части и прежде всего силового оборудования. Мощность силового оборудования определяет производственную мощность АЭС — максимальную нагрузку, которую она способна обеспечить по электроэнергии (кВт-ч) и теплоэнергии (ГДж/ч).

Различают установленную, располагаемую и рабочую мощности электростанции. Установленная мощность электростанции Nу — это сумма паспортных (номинальных) мощностей генераторов. Установленная мощность электростанции изменяется с вводом в эксплуатацию новых энергоблоков, при демонтаже или перемаркировке действующих. Располагаемая мощность Nрасп определяется с учетом ограничений (разрывов) мощности.

Разрыв мощности — это несоответствие в данный момент времени по мощности отдельных элементов технологического процесса, например реактора и турбогенератора, энергоблока и ЛЭП и т. д. Разрыв мощности может возникнуть из-за остановки блока или одного из турбоагрегатов на ремонт, освоения проектной мощности, дефектов оборудования блока. К разрыву мощности на электростанции могут привести и общестанционные ограничения, например задержка ввода в эксплуатацию открытого распределительного устройства (ОРУ), электросетей, вспомогательного оборудования. Для расчета располагаемой мощности определяется, какая из двух величин наибольшая: максимальное общестанционное ограничение (разрыв) мощности или сумма ограничений (разрывов) мощности по отдельным энергоблокам. Наибольшая из этих величин вычитается из установленной мощности.

Рабочая мощность электростанции Νр равняется разности между располагаемой мощностью и резервом, который служит для компенсации непредвиденных изменений баланса активной мощности в энергосистеме. На АЭС подобный резерв, как правило, не предусматривается. Поэтому на АЭС Nр=Nрасп.

Пример. На АЭС установлены три блока ВВЭР-440 установленной мощностью 440 МВт каждый. Энергоблоки имеют по два турбоагрегата К-220-44 установленной мощностью 220 МВт каждый. Установленная мощность АЭС составляет = 3-440= 1320 МВт.

Общесанционные ограничения мощности из-за неготовности ОРУ 500 кВ составляют 100 МВт, повышенной температуры воды в системе циркуляционного водоснабжения — 25 МВт и недостаточной производительности химводоочистки — 50 МВт. Таким образом, обще станционное ограничение мощности составляет 100 МВт.

Ограничения мощности по отдельным энергоблокам таковы:

20 МВт по блоку N° 1 из-за неисправности системы регулирования турбины; 40 МВт по блоку К? 2 из-за пониженной температуры пара после промперегрева;

220 МВт по блоку № 3 из-за ремонта одного из турбоагрегатов.

Сумма ограничений мощности по энергоблокам составляет

20 + 40 + 220 = 280 МВт.

Эта сумма превышает максимальное общественное ограничение мощности, поэтому располагаемая мощность определяется разностью ограничений мощности по энергоблокам и установленной мощности АЭС Nрасп = 1320—280= 1040 МВт.

Использование оборудования АЭС характеризуется системой показателей.

Коэффициент экстенсивного использования Кэ характеризует продолжительность использования существующих мощностей:

(5.7)

(5.7)

где Тр и Тк — соответственно время работы и календарное время нахождения блока в составе оборудования данной АЭС, ч.

Коэффициент интенсивного использования К характеризует отношение средней нагрузки к максимальной

(5.8)

(5.8)

где Рср — средняя нагрузка, кВт; Ртах — максимальная нагрузка, кВт.

Коэффициент использования установленной электрической мощности энергоблока

(5.9)

(5.9)

где WB — выработка электроэнергии за год, кВт-а; Nу—установленная мощность электростанции, кВт.

Значение для отечественных АЭС достаточно высоко, например для блоков ВВЭР-440 оно составляет примерно 0,8.

Наряду с Кисп применяется связанный с ним показатель числа часов использования установленной мощности:

![]() (5.10)

(5.10)

По значению показателя hy электростанции разделяются на вазовые, полупиковые и пиковые. При hу = 5000-7000 ч/год электростанция базовая, при hу=2000-:-5000 ч/год — полупиковая, при hу=500-:-2000 ч/год—пиковая. Как правило, в базовом режиме работают высокоэкономичные электростанции; для полупиковых и пиковых электростанций определяющими являются высокая маневренность и низкие капитальные вложения в их строительство. АЭС стремятся использовать в базовом режиме, так как они характеризуются высокими капитальными вложениями, относительно низкими затратами на топливо и не обладают высокими маневренными свойствами. Например, в 1980 г. hy на ТЭС Минэнерго СССР составляло 5636 ч, на ГЭС — 3647 ч, а на АЭС оно было значительно выше — 6636 ч.

На практике широко применяется также коэффициент готовности блока

![]() (5.11)

(5.11)

где Трем — время нахождения блока в ремонте, ч.

Специфическим показателем использования оборудования на АЭС, применяемым для подсчета энерговыработки и глубины выгорания ядерного топлива, является время работы ЯЭУ на номинальной мощности — эффективные сутки

![]() (5.12)

(5.12)

где Ni — фактическая тепловая мощность в i-й период времени, МВт; Nном — номинальная тепловая мощность, МВт; ti — время работы на i-м уровне мощности, сут.

Для целей стимулирования используется показатель — коэффициент эффективности использования установленной мощности, который определяется как отношение среднегодовой рабочей мощности к среднегодовой установленной мощности электростанции.

Анализ рассмотренной выше системы показателей позволяет определить основные пути улучшения использования оборудования и производственных мощностей АЭС. Прежде всего эти пути связаны с повышением надежности оборудования на всех этапах создания и поддержанием его эксплуатационной готовности, начиная с проектирования, изготовления оборудования, монтажа, а затем в эксплуатации и при ремонтах. Эксплуатационная надежность оборудования — это способность оборудования безотказно выполнять присущие ему функции в течение установленного срока службы.

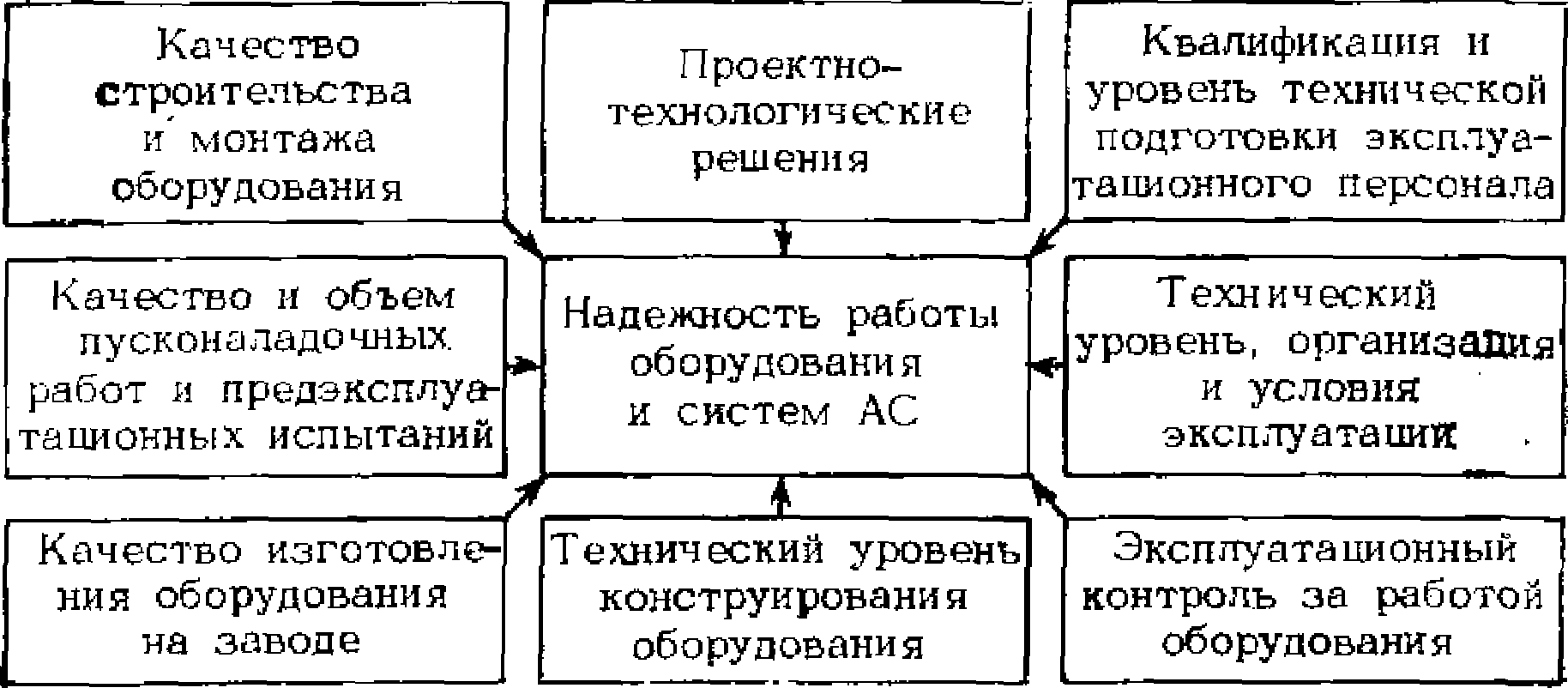

Основные факторы, оказывающие влияние на надежность оборудования АЭС, показаны на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Факторы, оказывающие влияние на надежность оборудования АЭС

На отечественных АЭС с 1977 г. внедрена единая система сбора информации об отказах и дефектах оборудования. Анализ этой информации позволяет выделить наиболее характерные причины отказов оборудования. Например, на долю оборудования 1-го контура ВВЭР-440 приходится не более 20 % всех отказов и повреждений оборудования на атомной станции. Наибольшее количество отказов и повреждений вызвано теплоэнергетическим и вспомогательным оборудованием, например оборудованием машинных залов. Основные причины отказов оборудования связаны со сваркой и скрытыми повреждениями металла. Характерные отказы оборудования: реактор— течь, парение, вибрация; главные циркуляционные насосы — течь, износ, вибрация; парогенераторы — течь, износ, вибрация; трубопроводы — течь.

Организация непрерывного контроля за состоянием оборудования и ранняя диагностика дефектов в процессе эксплуатации — перспективный путь повышения надежности оборудования АЭС. В настоящее время разрабатываются технические средства для непрерывного контроля и диагностики, например система вибро- акустического контроля, акустико-эмиссионного контроля и др.