§ 9. СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Особенность параллельной работы судовых генераторов постоянного тока заключается в необходимости соблюдения определенных условий подключения их на общие шины ГРЩ, а также в правильном распределении нагрузок между ними.

Для параллельной работы используют генераторы постоянного тока со смешанным возбуждением. Обычно подбирают генераторы одинаковой мощности с близкими внешними характеристиками.

Параллельная работа генераторов требует соблюдения следующих условий:

равенства э.д.с. подключаемого генератора и напряжения на шинах станции;

близкого сходства внешних характеристик генераторов и скоростных характеристик их первичных двигателей;

обеспечение правильной полярности подключения генераторов.

Примерное равенство э.д. с. Ет вводимого в параллельную работу генератора и напряжение Uc на шинах контролируют по вольтметрам. При ![]() генератора равен нулю

генератора равен нулю ![]() и он нагружаться не будет. Чтобы нагрузить генератор, надо несколько увеличить его э.д.с. Нагрузка между генераторами распределяется пропорционально развиваемым ими э.д.с.

и он нагружаться не будет. Чтобы нагрузить генератор, надо несколько увеличить его э.д.с. Нагрузка между генераторами распределяется пропорционально развиваемым ими э.д.с.

Величину э.д.с. изменяют регулятором возбуждения в цепи возбуждения генератора.

Для обеспечения устойчивой параллельной работы генераторов постоянного тока со смешанным возбуждением их обмотки последовательного возбуждения соединяют между собой параллельно уравнительной шиной (рис. 3). Если при такой схеме соединения последовательных обмоток неожиданно нарушится равенство или пропорциональное соотношение развиваемых генераторами э. д. с., например вследствие изменения частоты вращения одного из первичных двигателей, то по уравнительной шине в сторону генератора с меньшей э.д. с. потечет уравнительный ток Iур.

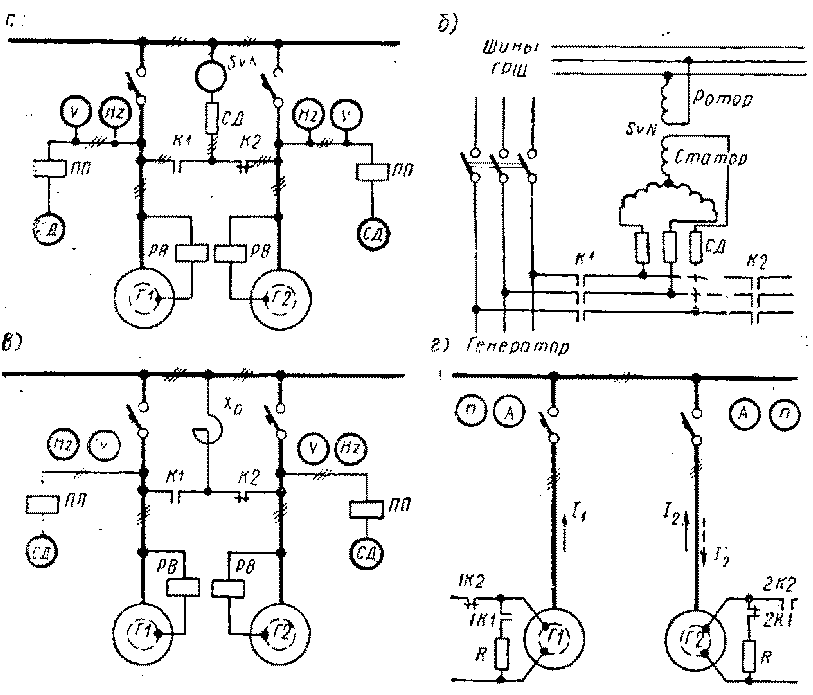

Рис. 3. Параллельная работа генераторов постоянного тока со смешанным возбуждением

Этот ток вызовет увеличение магнитного потока обмотки последовательного возбуждения генератора с меньшей э.д.с., его э.д.с. возрастет и нарушенное равновесие восстановится. Пропорциональное мощностям генераторов распределение нагрузок будет автоматически сохраняться. При одинаковых мощностях генераторов нагрузки между ними распределяются поровну.

Вводится генератор в параллельную работу в такой последовательности (в работу вводится генератор Г2):

пускают первичный двигатель генератора Г2 и сообщают ему номинальную частоту вращения;

возбуждают генератор Г2 и уравнивают его э.д.с. с напряжением на шинах (обычно э. д. с. генератора на 2—3 В больше напряжения);

генератор Г2 подключают автоматическим выключателем к шинам станции;

нагружают генератор, распределяя нагрузки между генераторами пропорционально их мощностям.

После длительной остановки или отключения генератора для выполнения работ по профилактическому уходу следует проверить правильность подключения его к шинам станции. К каждой токосборной шине должен быть подключен зажим генератора одинаковой с ней полярности. Проверку производят магнитоэлектрическим вольтметром или контрольной лампой, рассчитанными на двойное номинальное напряжение. Измерительный прибор подключают к зажимам одного из полюсов разомкнутого коммутационного аппарата, как показано на схеме (см. рис. 3) штриховой линией, в то время как зажимы второго полюса замыкают перемычкой.

При правильном включении генератора и равенстве Eг2≈U стрелка вольтметра установится на нуле, при неправильном — вольтметр покажет двойное номинальное напряжение.

§ 10. СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИМИ СИНХРОННЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ

Параллельная работа синхронных генераторов требует соблюдения ряда специальных условий, более жестких чем для генераторов постоянного тока.

Для включения синхронного генератора в параллельную работу с уже работающим генератором необходимо обеспечить:

равенство мгновенных значений э.д.с. на зажимах вводимого генератора и напряжения на шипах станции;

равенство частот э.д.с. генератора и напряжения станции;

сдвиг по фазе между э.д.с. генератора и напряжением на шинах на 180°;

одинаковый порядок чередования фаз у обоих генераторов.

Процесс обеспечения указанных условий при вводе генераторов в параллельную работу называется синхронизацией генераторов.

При соблюдении условий синхронизации генератор включается в параллельную работу с другим генератором без заметного броска тока и нарушения равновесия системы.

Однако несоблюдение какого-либо из обязательных условий синхронизации вызовет появление между генераторами уравнительных токов, которые могут привести к повреждению машин и рассогласованию их параллельной работы.

Уравнивают мгновенные значения э.д.с. генератора и напряжения на шинах регулированием тока возбуждения генератора. Контроль ведут по вольтметру.

Совпадение частот контролируют по частотомеру. Изменяя величину подачи топлива, воздействуют на вращающий момент первичного двигателя, на его частоту вращения и этим регулируют частоту э.д.с. Этим же способом, пользуясь синхроноскопом, добиваются полной синхронизации, характеризующейся равенством частот и совпадением по фазе э.д.с. генератора и напряжения на шинах.

Стрелочный синхроноскоп представляет собой сельсин, индукционную электрическую машину переменного тока с трехфазной обмоткой, соединенной в звезду, на статоре и однофазной — на роторе.

Трехфазная статорная обмотка через добавочные сопротивления подключается к линейным проводам синхронизуемого генератора, а однофазная роторная обмотка — к шинам станции (рис. 4,б). Трехфазное вращающееся магнитное поле, взаимодействуя с полем ротора, создает вращающий момент, пропорциональный разности частот э.д.с. генератора и напряжения на шинах. При равенстве частот и сдвиге фаз между э.д.с. и напряжением на 180° вращающий момент сельсина равен нулю. Стрелка, связанная с его ротором, устанавливается неподвижно против нулевого деления шкалы. При разности в частотах стрелка синхроноскопа вращается тем быстрее, чем значительнее разность частот. Если частоты равны, но имеется некоторое несовпадение фаз, стрелка отклоняется от нулевого положения в ту или иную сторону.

Если стрелка синхроноскопа вращается по часовой стрелке или отклоняется в сторону ее движения, значит частота э.д.с. синхронизуемого генератора больше частоты напряжения на шинах и э.д.с. опережает по фазе напряжение. Регулированием подачи топлива добиваются частоты вращения стрелки синхроноскопа не более 3—4 об/мин. В момент пересечения стрелкой нулевого деления шкалы генератор подключают к шинам станции.

Различают три метода синхронизации синхронных генераторов: точную, грубую и самосинхронизацию.

Рис. 4. Системы синхронизации синхронных генераторов при вводе их в параллельную работу

Включение генератора в параллельную работу методом точной синхронизации (рис. 4, а) производится в такой последовательности (в работу вводится генератор Г2):

пускают первичный двигатель генератора Г2 и сообщают ему номинальную частоту вращения;

возбуждают генератор Г2 и регулятором возбуждения РВ по вольтметру уравнивают значение э.д.с. Е2 и напряжение на шинах U2;

уравнивают серводвигателями, воздействующими на топливо- подачу дизелей, скорости вращения, а значит и частоты генераторов. следя за показаниями частотомеров;

подключают синхроноскоп на напряжение генератора Г2 (замыкается контакт К2) и путем регулирования вращающего момента дизеля, изменением подачи топлива, добиваются того, чтобы стрелка синхроноскопа вращалась возможно медленнее. В момент пересечения стрелкой красной черты генератор подключают к шинам станции;

перераспределяют активную нагрузку между генераторами, воздействуя серводвигателями на регуляторы топливоподачи обоих первичных двигателей; у двигателя нагружаемого генератора подачу топлива увеличивают, а у двигателя разгружаемого генератора ее уменьшают. При этом частота вращения первичных двигателей должна изменяться в пределах, при которых частота тока судовой сети поддерживается номинальной.

Метод точной синхронизации позволяет вводить генераторы в параллельную работу без бросков тока и значительных провалов напряжения. Однако он требует от обслуживающего персонала внимания и опыта. При неточном соблюдении условий синхронизации возможны броски тока до 15-кратного номинального значения, сопровождающиеся глубокими провалами напряжения, вследствие чего вводимый генератор может в параллельную работу не втянуться, а работающие генераторы выпадут из синхронизма, сработает минимальная защита у потребителей и вызовет их отключение от шин станции и т. д.

При методе грубой синхронизации точного уравнивания частот и совпадения по фазе не требуется. Допускается 2—2,5-кратный номинальный бросок тока, ограничиваемый реактивными сопротивлениями, реакторами, через которые генератор подключается к шипам станции (рис. 4, в).

Грубую синхронизацию производят в такой последовательности:

после пуска первичного двигателя и возбуждения генератора теми же приборами, что и при точной синхронизации, примерно уравнивают э. д. с. генератора с напряжением на шинах станции и их частоты;

замыкают контакт К2 и подключают генератор на шины станции через реактор Хр;

после завершения переходного процесса и втягивания генератора в синхронизм включается автоматический выключатель и генератор подключается непосредственно на шины станции, контакт К2 размыкается.

Разность частот при грубой синхронизации допускается в пределах 3—4%. Провалы напряжения не должны превышать. 20% номинального значения, а броски тока в начальный момент подключения генератора к шинам ГРЩ — 2—2,5-кратной величины поминального тока.

Метод самосинхронизации (рис. 4, а) заключается в следующем:

вводимый генератор приводят во вращение со скоростью, отличающейся от синхронной не более чем на ±5%, и включают на шины станции без возбуждения; обмотка возбуждения замкнута на сопротивление R, превышающее ее сопротивление в 10—15 раз (контакт 2K1 замкнут, контакт 2К2 разомкнут);

генератор Г2 подключают на шины станции;

после включения генератор сразу возбуждают (контакт 2К1 размыкается, а 2К2 замыкается) и он сам втягивается в синхронизм.

Величина броска тока при включении невозбужденного генератора достигает 5—7-кратной величины номинального тока, а провал напряжения — 30—40% номинального. Поэтому ввод генератора в параллельную работу методом самосинхронизации возможен лишь на судах, где глубокий провал напряжения с длительностью переходного процесса до нескольких секунд не нарушит работу потребителей электроэнергии.

Активную нагрузку между параллельно работающими синхронными генераторами, как указывалось, распределяют регулированием механической мощности, сообщаемой генераторам, путем изменения величины подачи топлива первичным двигателям. Чтобы напряжение на шинах станции при переводе активной нагрузки с одного генератора на другой сохранилось постоянным, нужно одновременно с увеличением вращающего момента (подачи топлива) одного двигателя уменьшить вращающий момент (подачу топлива) другого. Активная нагрузка между генераторами распределяется пропорционально их номинальным мощностям, у генераторов одинаковой мощности — поровну.

Изменение тока возбуждения генераторов вызывает лишь перераспределение реактивной нагрузки между ними, т. е. изменение их коэффициентов мощности.

Реактивные токи практически не нагружают первичные двигатели и, следовательно, не влияют на активную мощность, развиваемую генераторами.

Для того чтобы при параллельной работе генераторов между, ними не возникали реактивные уравнительные токи, вызывающие дополнительные потери и нагрев обмоток, коэффициенты мощности генераторов должны быть одинаковыми и равными коэффициенту мощности сети.