§ 41. АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

По степени автоматизации различают полуавтоматическое и автоматическое управление. При полуавтоматическом управлении первый импульс задается оператором, а затем операции по управлению электродвигателем выполняются автоматически, а при автоматическом управлении все операции совершаются по заданной программе без участия оператора.

Пуск электродвигателя протекает во времени и сопровождается изменением его основных параметров: тока в цепи якоря, величины противоэ. д. с., наводимой в обмотке якоря, скорости вращения. Это позволяет автоматизировать процесс пуска.

В системах дистанционного управления применяют полуавтоматический пуск электродвигателей в функции скорости, в функции тока и в функции времени.

Пуск в функции скорости возможен с использованием, например, центробежного реле или тахометрического генератора, что представляет известную сложность. В то же время пуск в функции скорости может быть осуществлен в зависимости от величины противоэ. д. с., наводимой в обмотке якоря двигателя и прямо пропорциональной скорости вращения.

Контакторы ускорения подключаются параллельно якорю двигателя. (рис, 67) и настраиваются на определенное напряжение срабатывания, соответствующее величине противоэ. д. с. при заданных скоростях вращения якоря двигателя.

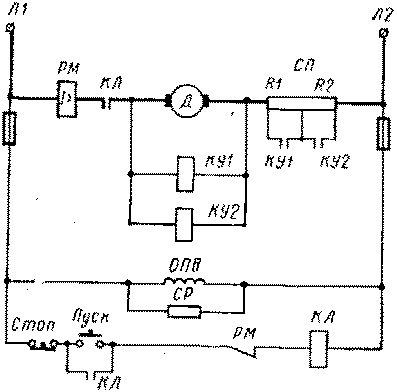

Основными элементами схемы являются: двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, двухступенчатый пусковой реостат СП, линейный контактор КЛ, контакторы ускорения КУ1 и КУ2, реле максимального тока РМ, двухпозиционная кнопка управления «Пуск» и «Стоп».

Рис. 67. Пуск двигателя постоянного тока в функции э.д.с.

Пуск двигателя производится нажатием кнопки «Пуск». В процессе разгона двигателя противоэ.д. с. в обмотке якоря растет, ток уменьшается, напряжение на зажимах втягивающей катушки контактора ускорения КУ1 возрастает. Когда противоэ. д. с. достигнет величины уставки, контактор сработает и своим контактом КУ1 зашунтирует первую ступень пускового реостата. Произойдет переключение двигателя па вторую искусственную характеристику. В определенный момент, когда ток в цепи якоря снизится до величины тока переключения, а противоэ. д. с. в обмотке якоря возрастет до значения Е2, соответствующего величине уставки контактора ускорения КУ2, последний зашунтирует вторую ступень пускового реостата и двигатель перейдет на работу по естественной характеристике.

Пуск двигателя в функции противоэлектродвижущей силы при своей простоте имеет тот недостаток, что при многоступенчатом пуске, когда контакторы настроены на близкие значения э.д.с., возможно одновременное срабатывание нескольких контакторов ускорения.

В функции тока пуск двигателя производится реле тока и контакторами ускорения. Он основан на изменении величины пускового тока от Iмакс до Iмин. В момент пуска при максимальном пусковом токе токовое реле срабатывает и размыкает свой контакт в цепи катушки контактора- ускорения, предотвращая его срабатывание. Во время разгона двигателя ток в цепи его якоря снижается до величины тока переключения Iмин. При этом удерживающая сила электромагнитной катушки реле становится меньше противодействующей силы пружины, реле отпускает свой якорь и контакт реле в цепи контактора ускорения замыкается. Контактор срабатывает, и своим контактом шунтирует ступень пускового реостата. Ток броском увеличивается до пускового значения Iмакс. Если в схеме имеется второе реле, то оно при этом размыкает свой контакт в цепи следующего контактора ускорения и разгон двигателя продолжается в описанном порядке.

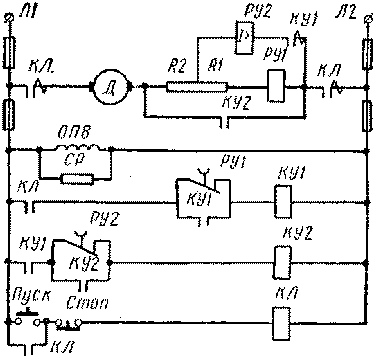

На рис. 68 приведена принципиальная схема пуска двигателя постоянного тока в функции тока.

Элементы схемы: двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, двухступенчатый пусковой реостат R1—R2, линейный контактор КЛ, токовые реле управления РУ1 и РУ2, контакторы ускорения КУ1 и КУ2, кнопки управления «Пуск» и «Стоп».

При включении схемы под напряжение получает питание обмотка возбуждения ОПВ. При нажатии кнопки «Пуск» в цепь включается линейный контактор КЛ, замыкающий свои главные контакты в цепи якоря двигателя и блок-контакты в цепи катушки контактора ускорения КУ1 и шунтирующий кнопку «Пуск».

В первый момент пуска ток имеет максимальную величину и реле управления РУ1 размыкает свой контакт в цепи катушки контактора ускорения КУР По мере разгона двигателя ток в цепи якоря уменьшается и, когда он снизится до величины Iмин, реле РУ1 отпустит свой якорь, его контакт замкнется и получит

питание катушка контактора КУ1. Контактор КУ1 сработает, и его главный контакт зашунтирует первую ступень R1 пускового реостата, а блок-контакт — контакт РУ1 первого токового реле. Одновременно закроется блок-контакт КУ в цепи контактора ускорения КУ2. Однако контактор КУ2 сработать не успеет, так как шунтирование первой ступени пускового реостата вызовет бросок тока, вследствие чего сработает второе токовое реле и разомкнет контакт РУ1 в цепи катушки КУ2.

Рис. 68. Пуск двигателя постоянного тока в функции тока

Рис. 69. Пуск двигателя постоянного тока в функции времени с электромагнитным реле

Во время дальнейшего разгона двигателя, уже в первой реостатной характеристике, ток в цепи якоря двигателя вновь снизится до значения Iмин. При этом реле РУ2 отпустит свой якорь и замкнется контакт РУ2. Получит питание второй контактор ускорения и контактом КУ2 зашунтирует вторую R2 ступень пускового реостата. Одновременно блок-контакт КУ2 закорачивает контакт реле РУ2 и тем обеспечивает независимое питание катушки контактора от сети.

Скорость вращения двигателя возрастает по естественной характеристике до величины, определяемой моментом сопротивления Мс на валу двигателя. На этом пуск двигателя заканчивается.

В рассмотренной схеме предусмотрены защита двигателя от токов короткого замыкания с помощью предохранителей и нулевая защита посредством линейного контактора КЛ.

Достоинство схемы заключается в том, что пуск двигателя не зависит от колебаний напряжения в сети и температуры катушек контактора. К недостаткам ее относятся зависимость продолжительности пуска от величины нагрузки на валу двигателя и инерционности движущихся масс привода; кроме того, при перегрузках в пусковой период ток в цепи якоря может не снизиться до заданного значения Iмин и тогда двигатель будет работать с включенными в цепь якоря пусковыми резисторами на пониженной скорости вращения.

Для судовых электроприводов наиболее широко применяется пуск двигателей в функции времени с помощью электромагнитных или маятниковых реле времени и контакторов с выдержкой времени.

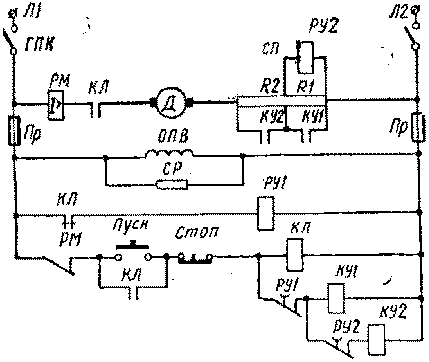

Принципиальная схема пуска двигателя постоянного тока в функции времени, основанная на взаимодействии электромагнитных реле времени и контакторов ускорения, приведена на рис. 69.

В этой схеме отдельные ступени пускового реостата выключаются через строго определенные промежутки времени, независимо от параметров электрической сети, скорости или нагрузки двигателя. Выдержка времени у реле, управляющих работой контакторов, должна соответствовать времени, необходимому для разгона двигателя по каждой реостатной характеристике.

Основные элементы схемы: двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, двухступенчатый пусковой реостат СП, линейный контактор КЛ, реле времени РУ1 и РУ2, контакторы ускорения КУ1 и КУ2, реле максимального тока РМ, кнопки управления «Пуск» и «Стоп», пакетный выключатель ГПК, к разрядный резистор СР, предохранители Пр.

, При замыкании пакетного выключателя включается на полное напряжение сети обмотка параллельного возбуждения ОПВ двигателя. Одновременно с этим через размыкающий блок-контакт КЛ линейного контактора КЛ ток пойдет по катушке реле управления РУ1, в результате чего его контакт РУ1, находящийся в цепи катушки контактора ускорения КУ1, разомкнется.

На этом заканчивается предварительная операция подготовки к пуску двигателя. Чтобы пустить двигатель, следует нажать кнопку «Пуск». При этом под током окажется катушка линейного контактора КЛ. Путь тока: Л1 — пакетный выключатель — предохранитель — контакт реле РМ — кнопка «Пуск» — кнопка «Стоп» — катушка линейного контактора КЛ — предохранитель — пакетный выключатель — Л2. При прохождении тока по катушке линейного контактора КЛ он срабатывает и замыкает свой главный контакт КЛ, включающий двигатель в сеть, а также блок- контакт КЛ, закорачивающий кнопку «Пуск», и открывает контакт КЛ в цепи катушки реле управления РУ1.

Путь тока в главной цепи: Л1 — пакетный выключатель — катушка реле РМ — контакт КЛ — якорь двигателя Д — резисторы R2 и R1 — пакетный выключатель — Л2.

Одновременно под напряжением окажется катушка реле управления РУ2, которое при этом откроет свой контакт РУ2 в цепи контактора ускорения КУ2.

После того как разомкнется блок-контакт КЛ, магнитный поток реле управления РУ1, снабженного демпферной гильзой, исчезнет не сразу, а с некоторой выдержкой времени, определяемой регулированием реле.

Когда магнитный поток реле управления РУ1 уменьшится до определенной величины, контакт реле РУ1 замкнется и включит в сеть катушку контактора ускорения КУ1. Путь тока: Л1 — пакетный выключатель — предохранитель — контакт реле РМ — блок- контакт контактора КЛ — кнопка «Стоп» — контакт реле управления РУ1 — катушка контактора ускорения КУ1 — предохранитель — пакетный выключатель — Л2.

Рис. 70. Пуск двигателя постоянного тока в функции времени с контакторами с выдержкой времени

Контактор ускорения КУ1 своим контактом КУ1 в главной цепи закорачивает первую ступень пускового реостата и одновременно катушку реле управления РУ2. Замыкание катушки реле управления РУ2 вызовет постепенное, с заданной выдержкой времени, исчезновение магнитного потока.

В определенный момент реле сработает, т. е. замкнет свой контакт РУ2, открывшийся ранее, в результате чего в сеть окажется включенной катушка контактора ускорения КУ2. Контактор сработает, замкнет свой контакт КУ2 и закоротит вторую ступень пускового реостата. Двигатель переходит на работу по естественной характеристике. Рассмотренная схема предусматривает автоматическую максимальную (реле РМ) и нулевую (контактор КЛ) защиту двигателя.

Принципиальная схема пуска двигателя постоянного тока в функции времени посредством контакторов с выдержкой времени приведена на рис. 70.

Основные элементы схемы: двигатель постоянного тока со смешанным возбуждением, двухступенчатый пусковой реостат, линейный контактор КЛ, два контактора с выдержкой времени с удерживающими катушками ТУ1 и ТУ2 и втягивающими катушками ТВ1 и ТВ2, реле максимального тока РМ, двухпозиционная кнопка управления «Пуск» и «Стоп», пакетный выключатель ПК, разрядный резистор СР.

Пуск двигателя производится в такой последовательности. При включении пакетного выключателя получают питание обмотка параллельного возбуждения двигателя и удерживающие катушки контакторов ТУ1 и ТУ2. Контакторы размыкают блок- контакты ТУ1 и ТУ2 в цепях своих втягивающих катушек ТВ1 и ТВ2.

При нажатии кнопки «Пуск» получает питание катушка линейного контактора КЛ. Последний замыкает главный контакт КЛ и включает цепь якоря двигателя в сеть, с помощью замыкающего блок-контакта КЛ, шунтирует кнопку «Пуск» и, размыкая блок-контакт КЛ, разрывает цепь питания удерживающей катушки ТУ1 первого контактора. Контактор настроен на определенную выдержку времени. По истечении ее якорь контактора оттягивается пружиной от сердечника удерживающей катушки. При этом замыкается контакт ТУ1 в цепи втягивающей катушки ТВ1, которая включается в цепь. Втягивающая катушка в свою очередь замыкает контакт ТВ1, шунтирующий первую ступень R1 пускового реостата, выводя его из цепи якоря двигателя. Одновременно втягивающая катушка ТВ1 размыкает контакт ТУ! в цепи удерживающей катушки ТУ2 второго контактора.

Контактор срабатывает с заданной выдержкой времени, и его удерживающая катушка замыкает контакт ТУ2 в цепи втягивающей катушки ТВ2. Получив питание, втягивающая катушка замыкает главный контакт ТВ2 и таким образом выводит из цепи вторую ступень R2 пускового реостата. Двигатель переходит на работу по естественной характеристике.

В схеме предусмотрена максимальная (реле РМ) и нулевая (контактор КЛ) защита. Схемы пуска двигателей в функции времени обеспечивают четкое выполнение операции пуска с заданной выдержкой времени, независимо от нагрузки на валу двигателя. Кроме того, эти схемы могут быть использованы при постоянном и переменном токе для пуска двигателей любой мощности.

В функции тока или в функции времени возможен также пуск асинхронных двигателей переменного тока.

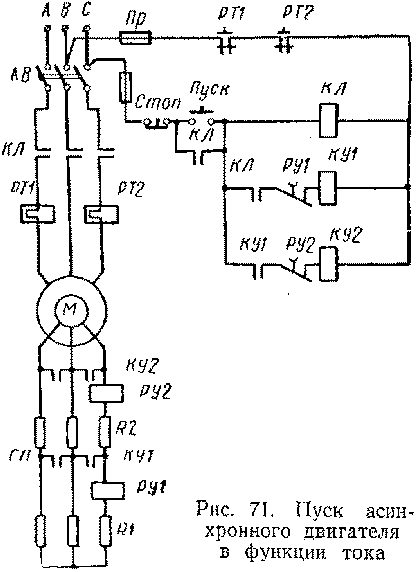

Схема пуска асинхронного двигателя с фазным ротором в функции тока дана на рис. 71. Основные элементы схемы: асинхронный двигатель с фазным ротором, двухступенчатый пусковой реостат СП, линейный контактор КЛ, токовые реле управления РУ1 и РУ2, контакторы ускорения КУ1 и КУ2, двухпозиционная кнопка «Пуск» и «Стоп», установочный автоматический выключатель АВ, тепловые реле РТ1 и РТ2, предохранители Пр.

При нажатии кнопки «Пуск» срабатывает линейный контактор КЛ и подает питание к статору электродвигателя. Начальный пусковой ток в цепи ротора вызывает срабатывание токовых реле РУ1 и РУ2, которые размыкают свои контакты в цепи контакторов ускорения. После нажатия кнопки «Пуск» и замыкания контактов линейного контактора КЛ начинается разгон двигателя во второй искусственной характеристике. Когда ток в цепи ротора снизится до величины переключений 12мин, реле РУ1 и РУ2 отпустят свои якоря и их контакты 1РУ1 и 2РУ1 замкнутся. Под напряжение включается втягивающая катушка контактора ускорения КУ1. Контактор КУ/ замкнет свои контакты КУ1 и зашунтирует первую ступень R1 пускового реостата. Одновременно замкнется блок-контакт КУ1 в цепи контактора ускорения КУ2.

Бросок тока до пускового значения вызовет срабатывание токового реле РУ2 и вторичное размыкание его контакта РУ2 в цепи контактора КУ2. После повторного снижения тока в цепи ротора до I2мин реле РУ2 замкнет свой контакт в цепи контактора ускорения КУ2, который зашунтирует вторую ступень R2 пускового реостата и выведет двигатель на работу по естественной характеристике.

Защита от перегрузок осуществляется тепловыми реле ΡΤ1 и РТ2, контакты которых находятся в цепи питания линейного контактора. При перегрузке контакты размыкаются, линейный контактор лишается питания и отключает двигатель от сети.

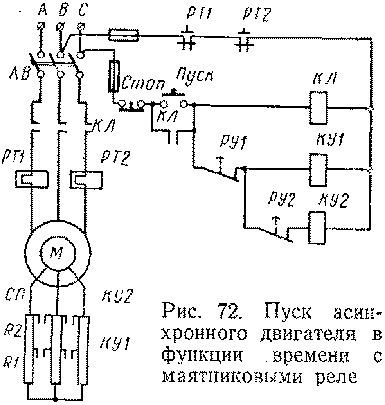

Схема пуска асинхронного двигателя с фазным ротором в функции времени с маятниковыми реле показана на рис. 72.

Как уже отмечалось, маятниковые реле создают выдержку времени с помощью специального маятникового механизма (см. § 18). Они механически блокируются с осью контактора и пускаются при срабатывании последнего.

Основными элементами схемы являются: асинхронный электродвигатель с фазным ротором, двухступенчатый пусковой реостат СП, линейный контактор КЛ, реле управления РУ1 и РУ2 (на схеме показаны только контакты реле), контакторы ускорения КУ1 и КУ2, тепловые реле РТ1 и РТ2, двухпозиционная кнопка «Пуск» и «Стоп», предохранители.

После нажатия кнопки «Пуск», срабатывания линейного контактора КЛ и подключения электродвигателя к сети происходит запуск маятникового реле РУ1, механически сблокированного с осью контактора КЛ.

По истечении заданной выдержки времени реле срабатывает, замыкается его контакт РУ1 в цепи контактора ускорения КУ1 и последний шунтирует первую ступень R1 пускового реостата. Одновременно контактор ускорения КУ1 пускает реле РУ2. С заданной выдержкой времени реле замыкает свой контакт в цепи второго контактора ускорения КУ2, шунтирующего вторую ступень R2 пускового· реостата и выводит двигатель на работу по естественной характеристике.

В схемах пуска асинхронных двигателей в функции тока может быть применено и электромагнитное реле, но в этом случае оно включается через полупроводниковый выпрямитель.

Автоматическое управление основано на срабатывании аппаратуры управления при изменении контролируемых параметров: величины или направления тока, величины напряжения, уровня жидкости, давления, температуры и т. д. Например, при падении давления в закрытом резервуаре в результате понижения уровня жидкости в нем срабатывает реле давления, замыкаются его контакты в цепи управления двигателя насоса, двигатель включается в сеть и насос начинает качать жидкость. При заполнении цистерны двигатель насоса также автоматически отключается.

Схемы автоматического пуска электродвигателей рассмотрены ниже при описании конкретных схем управления электроприводов судовых вспомогательных механизмов.

§ 42. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ПО СИСТЕМЕ ГЕНЕРАТОР — ДВИГАТЕЛЬ (Г—Д)

Управление электроприводами по системе генератор—двигатель основано на изменении величины подводимого к электродвигателю напряжения, что позволяет получить плавное регулирование его скорости вращения в пределах до 1—30, а также различные формы механических характеристик исполнительного двигателя.

Система Г—Д позволяет производить безреостатный пуск исполнительного двигателя, плавное в широких пределах регулирование его скорости вращения, автоматическое снижение скорости при перегрузках, способна выдерживать значительные перегрузки, вплоть до полной остановки под током. Потери мощности при пуске и торможении в системе Г—Д незначительны.

Наиболее широкое распространение в судовых электроприводах получили системы Г—Д с размагничивающей обмоткой у генератора и с трехобмоточным генератором или электромашинным усилителем (ЭМУ) в качестве выпрямителя.

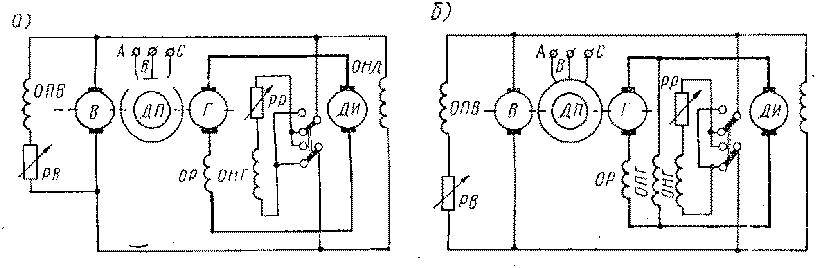

Электрическая схема системы Г—Д с генератором, снабженным размагничивающей обмоткой, показана на рис. 73, а.

Система состоит из четырех машин: двигателя-исполнителя ДИ, генератора Г, возбудителя В и приводного двигателя ДП. Исполнительный двигатель и генератор имеют независимое возбуждение. Генератор, кроме того, снабжен последовательной размагничивающей обмоткой ОР. Питание цепей независимого возбуждения производится от специального генератора постоянного тока — возбудителя В.

Рис. 73. Принципиальная схема Г—Д: а — с размагничивающей обмоткой, б — с трехобмоточным генератором

Скорость вращения исполнительного двигателя ДИ регулируется изменением подводимого к нему напряжения. С этой целью в цепь возбуждения генератора вводится регулировочный реостат РР. Меняя ток возбуждения генератора, регулируют величину э. д. с. на его зажимах, а значит, и напряжение, подводимое к двигателю ДИ. Каждому значению напряжения соответствует определенная механическая характеристика с различной скоростью идеального холостого хода ω0 и постоянной жесткостью, регулировочные характеристики параллельны одна другой (см. рис. 46). Реверсирование двигателя осуществляется изменением направления тока в цепи возбуждения генератора.

После пуска приводного двигателя, работающего с постоянной скоростью, возбуждают возбудитель. Регулировочный реостат РР при этом должен быть полностью введен. Постепенно выводя реостат возбуждения РР, генератор возбуждают и к двигателю- исполнителю подается напряжение. Он начинает постепенный разгон. При полностью выведенном регулировочном реостате РР и расчетной нагрузке (см. рис. 73, а) напряжение генератора и скорость вращения двигателя ДИ будут номинальными.

Магнитный поток последовательной размагничивающей обмотки ОР генератора направлен встречно к магнитному потоку основной обмотки возбуждения ОНГ. При увеличении нагрузки на валу исполнительного двигателя возрастает его ток, который может превысить допустимый по условиям коммутации. При больших перегрузках возможна даже кратковременная полная остановка двигателя, при которой ток достигнет величины тока короткого замыкания, Однако с возрастанием тока в цепи якорей электродвигателя и генератора начинает сказываться размагничивающее действие последовательной обмотки ОР генератора. Магнитный поток генератора уменьшается, вызывая уменьшение э. д. с. на его зажимах и напряжения. В соответствии с законом Ома![]() снижается и ток.

снижается и ток.

Обмотки рассчитаны так, что в режиме стоянки под током короткого замыкания его величина не превышает кратковременно допустимого![]() .

.

Механическая характеристика исполнительного двигателя в описанной системе Г—Д достаточно мягкая. Для получения характеристики более жесткой в рабочей части и круто падающей при перегрузках, что способствует лучшему использованию мощности электродвигателя, в системе Г—Д нередко применяют трехобмоточный генератор (рис. 73, б).

Генератор имеет три обмотки возбуждения: независимую ОНГ, параллельную ОПГ и последовательную ОР.

Обмотки независимого и параллельного возбуждения включены согласно и их магнитные потоки складываются, а последовательная обмотка включена встречно по отношению к обмоткам независимого и параллельного возбуждения и ее магнитный поток вычитается из общего магнитного потока. В пределах номинальной нагрузки (до 1,1 Iн). действие последовательной обмотки сказывается очень незначительно и исполнительный двигатель сохраняет жесткую характеристику. При перегрузках ток в главной цепи Г—Д возрастает и начинает проявляться размагничивающее действие последовательной обмотки генератора. Напряжение, подводимое к двигателю-исполнителю, уменьшается и соответственно уменьшается его скорость вращения. При некотором определенном значении момента ![]() э. д. с., развиваемая ге

э. д. с., развиваемая ге

нератором, станет равной величине падения напряжения в главной цепи Г—Д и двигатель остановится, продолжая сохранять на валу максимальный момент Мк. Ток в главной цепи не должен превышать заданного максимального значения. Система обеспечивает надежную защиту от перегрузок.

Существенными недостатками системы Г—Д являются ее громоздкость, значительная установленная мощность, более чем в 3 раза превышающая требуемую для привода механизма, увеличение количества электрических машин (три-четыре вместо одной), относительно низкий к. п. д.![]()