§ 32. УСЛОВИЯ ПУСКА И РЕВЕРСИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Прямой пуск двигателя постоянного тока связан со значительным броском тока в первый момент его включения в сеть. Поэтому пуск таких двигателей обычно производят при последовательно включенном в цепь якоря специальном пусковом реостате (см. рис. 64,а). Пусковой реостат рассчитывается лишь на кратковременное прохождение по нему тока нагрузки, ограниченное временем пуска, и поэтому в качестве регулировочного использован быть не может.

Сопротивление пускового реостата рассчитывают таким образом, чтобы пусковой ток не превышал 2—2,5-кратной величины номинального. Величину пускового тока устанавливают в соответствии с требуемым пусковым моментом. Чем больше пусковой ток, тем значительнее пусковой момент, тем быстрее происходит разгон двигателя.

Ток в цепи якоря двигателя постоянного тока определяют из уравнения

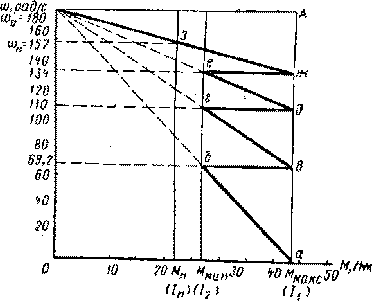

Рис. 50. Графический способ определения сопротивления пускового реостата

Сопротивление пускового реостата проще всего определять графическим способом (рис. 50).

Предположим, что пусковой реостат выбирают для двигателя с параллельным возбуждением. Прежде всего находят значения моментов (минимального и максимального) или токов, ограничивающих процесс пуска двигателя. Минимальный момент Μмин (I2) всегда должен быть несколько больше (на 10—25%) момента сопротивления на валу исполнительного механизма.

Максимальный момент Ммакс (I1) определяется условиями пуска. При тяжелых условиях пуска, например при полной нагрузке. Ммакс может превышать Мn в 2 раза и больше.

Наметив на осях ординат и абсцисс основные точки: ω0 (скорость вращения двигателя при идеальном холостом ходе), Ммин и Ммакс (точка а ), соединяют точки ω0 и а прямой линией. Эта прямая на участке аб является начальной линией разгона двигателя при полностью включенном пусковом реостате. По мере увеличения скорости вращения в обмотке якоря двигателя развивается и растет противоэлектродвижущая сила Е, вследствие чего ток Iа и соответственно вращающий момент уменьшаются.

Когда момент уменьшается до значения Ммин, отключают первую ступень пускового реостата. Сопротивления ступени реостата рассчитывают так, чтобы при их отключении ток в цепи якоря каждый раз вновь возрастал до значения I1, при котором момент имеет максимальную величину.

Дальнейшее увеличение скорости вращения двигателя уже происходит по второй реостатной характеристике, на участке вг. В точке г выключается вторая ступень реостата, ток и момент возрастают до величины I1 и Ммакс и разгон двигателя продолжается уже по третьей реостатной характеристике (участок де). После выключения третьей ступени двигатель перейдет на естественную характеристику жз. В точке з скорость двигателя достигнет номинального значения, при котором Мн=Мс и двигатель будет устойчиво работать с постоянной скоростью вращения. Полное сопротивление реостата соответствует отрезку аж. Вычислив полное сопротивление пускового реостата, определяют сопротивление отдельных ступеней по графику пропорционально длинам отрезков ав, вд, дж.

Плавность пуска двигателя зависит от числа ступеней пускового реостата; в то же время число ступеней будет тем больше, чем меньше разность между Ммакс и Ммин·

Пуск двигателей с последовательным возбуждением производится также с помощью пусковых реостатов. Ввиду большой крутизны их характеристик число пусковых ступеней у реостатов меньше, чем у двигателей с параллельным возбуждением, а разгон до номинальной скорости вращения происходит быстрее.

Реверсирование двигателей постоянного тока с параллельным и смешанным возбуждением возможно изменением направления тока в обмотке якоря или обмотке возбуждения. При одновременном изменении тока в обеих обмотках реверсирования не произойдет. Чаще реверсирование осуществляют изменением направления тока в цепи якоря.

Изменение направления тока в цепи возбуждения связано с перемагничиванием машины; разрыв цепи возбуждения у двигателей с параллельным возбуждением требует предварительного отключения цепи якоря; обмотка возбуждения обладает большой индуктивностью и всякий раз разрыв цепи возбуждения связан с возникновением значительных токов самоиндукции, которые могут вызвать пробой изоляции и образование электрических дуг в местах разрыва цепи.