Деаэратор предназначен для термической обработки воды с целью удаления из нее газов: кислорода, углекислого газа и других неконденсирующихся газов. В деаэратор поступают следующие потоки воды: основной конденсат турбины, конденсат греющего пара подогревателей, химобессоленная вода, вода из дренажного бака.

Кроме того, деаэратор выполняет роль смешивающего подогревателя, являясь ступенью регенеративного подогрева питательной воды. При номинальном давлении 0,6 МПа питательная вода подогревается в деаэраторе до температуры 164 °С. Это позволяет уменьшить число подогревателей высокого давления и повысить надежность работы энергоблока, а в случае выхода из строя всех ПВД — обеспечивать подпитку парогенераторов с допустимой разницей температур стенки парогенератора и питательной воды.

Деаэраторные баки являются аккумуляторными емкостями, обеспечивающими при прекращении подачи воды в деаэратор подпитку парогенераторов при номинальной нагрузке блока в течение 7—10 мин.

Паровоздушная смесь (выпар деаэраторов) используется как рабочее тело основных, пусковых эжекторов, а также эжекторов циркуляционной системы и уплотнений.

Энергоблок с реактором ВВЭР-440 комплектуется двумя деаэраторами с колонками ДСП-800 или ДСП-1000. При разогреве или расхолаживании первого контура деаэратор используется в схеме расхолаживания.

Удаление из воды растворенных газов — важнейшая часть технологического процесса обработки воды. Это необходимо для уменьшения коррозии внутренних поверхностей теплосилового оборудования под действием растворенных в питательной воде агрессивных газов.

Основным источником газов в питательной воде является атмосферный воздух. При соприкосновении воздуха с потоками воды происходит растворение газов, входящих в состав воздуха. Кроме того, газы попадают в питательную и подпиточную воду при химической обработке воды. Количество растворенного в воде газа определяется его свойствами, парциальным давлением газа над поверхностью воды и температурой воды. Если поддерживать в пространстве над водой парциальное давление газов близким к нулю, то из воды выделяются растворенные в ней газы.

Растворимость кислорода минимальна при температуре воды 100—120 °С, а затем незначительно возрастает. Растворимость остальных газов при увеличении температуры воды снижается.

При повышении температуры воды усиливается диффузия молекул газа, что способствует их выходу в паровую фазу.

Снижение парциального давления газа над поверхностью воды до нуля и нагрев воды до температуры кипения еще не обеспечивают полного удаления газа из воды. Необходимо организовать процесс термической деаэрации таким образом, чтобы вода непрерывно контактировала с новыми порциями пара: при этом должна быть обеспечена как можно большая площадь соприкосновения воды и пара. Для усиления процесса дегазации следует также увеличить время контакта воды и пара и перемешивать воду для устранения застойных зон.

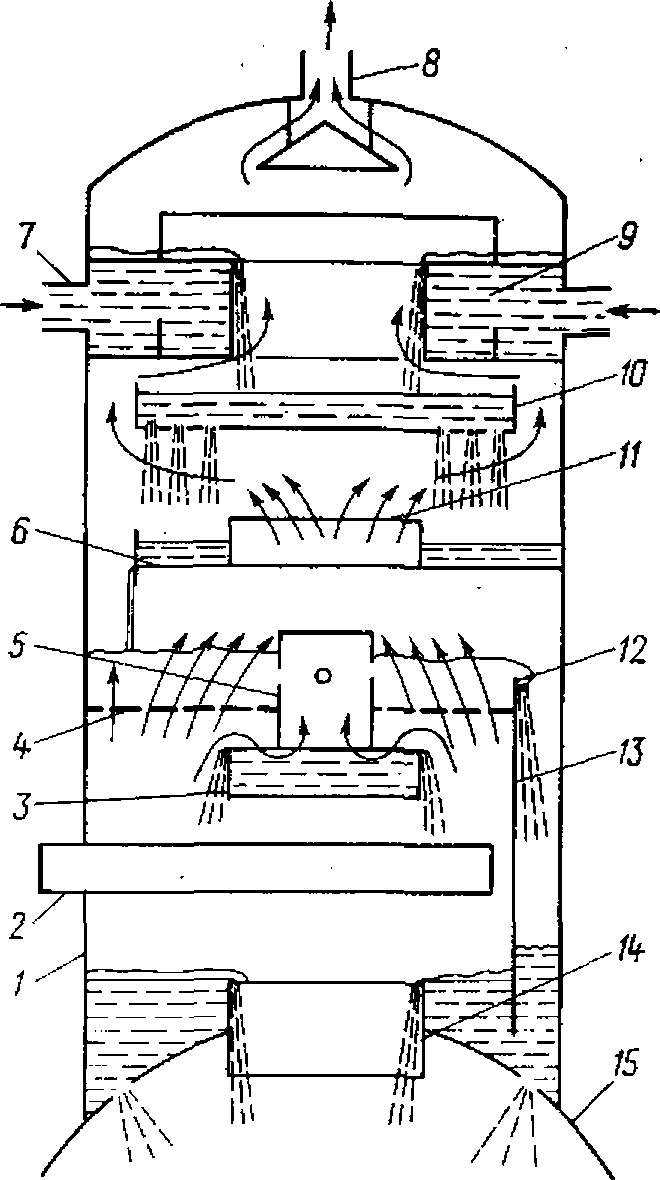

Рис. 4.6. Направления потоков воды (------------) и пара (_ _ _ __ _) в деаэраторной колонке типа ДСП-1000 1 — корпус; 2 — коллектор греющего пара; 3 — поддон; 4 — барботажный лист; 5— короб; 6 — перепускная тарелка; 7 — штуцер подвода основного конденсата; 8 — штуцер выпара; 9 — смесительная камера; 10 — дырчатая тарелка; 11 — парораспределительная решетка; 12 — порог барботажного листа; 13 — перегородка; 14 — горловина; 15 — аккумуляторный бак

Термическая деаэрация является основным способом удаления из воды растворенных газов, применяемым на ТЭС и АЭС. Это обусловлено тем, что данный способ технологически вписывается в тепловую схему станции как ступень подогрева питательной воды. Кроме того, деаэрация — универсальный способ удаления из воды любого газа, так как в данном случае обеспечиваются все условия дегазации.

Процесс термической обработки воды идет в основном в деаэрационных колонках.

Процесс термической обработки воды идет в основном в деаэрационных колонках.

«Холодные» потоки (основной конденсат, химобессоленная вода и др.), имеющие температуру меньше температуры насыщения, поступают в верхнюю часть деаэрационной колонки в смесительное устройство (рис. 4.6). В нижнюю часть деаэрационной колонки через парораспределительный коллектор подводят греющий пар, в качестве которого на АЭС используется пар от отборов турбин (третий или второй отборы) или редуцированный пар из главного паропровода.

Разные потоки воды в смесительном устройстве смешиваются, и получается вода с одинаковой температурой по всему сечению деаэрационной колонки. Попадая на дырчатую тарелку, деаэрируемая вода разделяется на струи, движущиеся сверху вниз навстречу потоку греющего пара. При этом вода, перемешиваясь с паром, нагревается до температуры кипения, все пространство деаэратора заполняется паром, парциальное давление над поверхностью деаэрируемой воды практически снижается до нуля, и из нее выделяются растворенные газы. Дальше деаэрируемая вода попадает на барботажное устройство, где она опять перемешивается и обрабатывается греющим паром. За счет пара, проходящего через слой воды, она поддерживается в состоянии кипения, углекислый газ проникает в образовавшиеся в толще воды пузырьки пара и удаляется вместе с ними. Чтобы выделившиеся из воды газы не скапливались в паровом пространстве и не снижали разность парциальных давлений в водяной и паровой фазе, они удаляются из деаэрационной головки вместе с частью греющего пара через штуцеры выпара и используются для работы эжекторов. Постоянное удаление парогазовой смеси из деаэрационной колонки является одним из основных условий для эффективной работы деаэратора. С барботажного устройства вода попадает в аккумуляторный бак, где тоже происходит выделение оставшихся после деаэрации газов, так как в аккумуляторном баке над поверхностью воды находится пар и вода имеет температуру насыщения, т. е. сохраняются условия дегазации.

Деаэратор с колонкой ДСП-1000.

Условное обозначение деаэрационной колонки ДСП-1000 расшифровывается следующим образом: Д — деаэратор, С — смешивающего типа, П — повышенного давления, 1000 — производительность, т/час.

Деаэрационная колонка представляет собой цилиндрический стальной сосуд и состоит из двух частей — верхней и нижней. Нижняя часть корпуса колонки приваривается к аккумуляторному баку. Нижняя и верхняя части корпуса имеют фланцы и соединяются между собой при помощи шпилек.

В верхней части корпуса деаэрационной колонки расположена смесительная камера, куда подводятся холодные потоки (основной конденсат, химобессоленная вода) с температурой ниже 160 °С. Из смесительной камеры вода через окна поступает в камеру и, переливаясь сплошной пленкой через верхнюю кромку короба, попадает на дырчатую тарелку. Тарелка крепится к смесительному устройству и имеет отверстия диаметром 6 мм, расположенные по периферии.

Вода мелкими струйками протекает через дырчатую тарелку и попадает на перепускную тарелку барботажного устройства, расположенного в нижней части корпуса колонки.

Барботажное устройство состоит из перепускной тарелки, барботажного листа и поддона. Перепускная тарелка и барботажный лист устанавливаются в коробе. Короб крепится к корпусу деаэрационной колонки при помощи колец и прямоугольных косынок. Перепускная тарелка перегородкой и коробом делится на три камеры.

С двух наружных камер вода, смешиваясь, сливается на барботажный лист по прямой кромке сегментного отверстия. В средней камере перепускной тарелки, ограниченной коробом, установлено парораспределительное сито с отверстиями диаметром 6 мм. В центре барботажного листа имеется отверстие, ограниченное коробом. Часть воды с барботажного листа через отверстия, расположенные в коробе, сливается в поддон и оттуда в аккумуляторный бак. Барботажный лист имеет большое число отверстий диаметром 6 мм, через которые вода струйками поступает в аккумуляторный бак. Основная масса воды, обрабатываясь паром, по барботажному листу через кромку перегородки сливается между корпусом деаэрационной колонки и перегородкой и через горловину поступает в аккумуляторный бак. Под барботажным устройством расположен коллектор, куда подводится греющий пар. В нижней половине коллектора имеются отверстия диаметром 6 мм, через которые пар поступает в головку. Передняя часть коллектора приваривается к корпусу деаэрационной колонки. К торцу коллектора приварен направляющий стакан, который при тепловом расширении коллектора перемещается вместе с ним вдоль оси в опоре, приваренной к перегородке. Кроме того, под барботажное устройство по коллектору, который в нижней половине также имеет отверстия диаметром 6 мм, подводится пар, отсасываемый от штоков клапанов турбины.

Бак-аккумулятор состоит из корпуса, изготовленного в виде сварного цилиндрического сосуда, и двух приваренных к нему сферических днищ. Корпус имеет два патрубка для приварки деаэрационных колонок. Бак-аккумулятор устанавливается на двухкатковых опорах и одной жесткой опоре. Опора является «мертвой» точкой аккумуляторного бака; катковые опоры подвижные и рассчитаны на температурное расширение бака, которое происходит в обе стороны от неподвижной опоры. Для того чтобы на всос питательных насосов и в парогенераторы не попадали различного рода взвеси, оседающие на дно бака-аккумулятора, расходные штуцера подняты над дном бака на 200— 300 мм. На корпусе бака-аккумулятора имеются следующие штуцера для присоединения трубопроводов и арматуры: расходный, для трубопроводов подачи воды на всос питательных насосов; для уравнительного трубопровода по воде; для уравнительного трубопровода по пару; сливные, для трубопроводов опорожнения; для трубопровода к регулятору перелива; для разгрузочных линий питательных насосов; для импульсных линий регулятора перелива; для водоуказательных стекол; для трубопроводов конденсата ПВД; для импульсных линий к манометрам; для трубопроводов разгрузки резервного и аварийного питательных насосов; для трубопровода подачи пара на уплотнение турбины. Кроме того, на корпусе имеются две горловины для слива воды из колонок.