Рис. 32—33. Поперечный разрез занани и ее шарнир.

При бесплотинном водозаборе вдоль берега по течению реки устанавливают запани, направляющие шугу далее вниз по реке (рис. 32 —33). При слабом шугоходе возможен пропуск шуги через водозабор в деривацию и сброс ее из напорного бассейна ГЭС через шугосброс или пропуск через турбины.

При плотинном водозаборе зимний режим реки в первые годы работы плотины резко отличается от бытового вследствие сравнительно больших глубин перед плотиной и малых скоростей воды, что способствует ускорению образования ледового покрова на реке.

По мере заиления верхнего бьефа плотины скорости в реке возрастают, приближаясь к бытовым, и шуга будет в большем количестве доходить до плотины. Поэтому необходимо предусмотреть полное или частичное задержание шуги в верхнем бьефе (например, путем поддержания более высокого зимнего уровня, способствующего ускорении) образования ледяного покрова)1 или предусмотреть в гидроузле специальные конструкции но пропуску шуги в нижний бьеф реки.

Так как зимние расходы реки вообще невелики, то для большего использования расхода необходимо стремиться при сбросе шуги в нижний бьеф расходовать минимальное количество воды. С этой целью наверху плотинных затворов, примыкающих к водозаборным сооружениям, устанавливают клапаны с горизонтальной осью вращения, а фронт водозабора ограждают плавучей деревянной запанью или. устраивая забрало, опущенное в воду на 1,0—1,5 м, направляют шугу к клапану. Однако эксплуатация запаней и забрал показала, что перед запанью часто образуются зажоры шуги, поэтому целесообразна постановка шугосбросов и в начале водозаборных конструкций.

Одна из конструкций зананей приведена на рисунке 32—33. Отдельные звенья запани длиной по 6—8 м соединяют между собой простыми шарнирами. Для обеспечения движения шуги вдоль запани последнюю следует устанавливать под острым углом к направлению движения шуги (около 30) к потоку придавать шуготранспортирующую скорость (не менее 0,7 м/сек), при которой шуга всплывает; при меньших скоростях течения могут образовываться шуговые зажоры. Вследствие малых скоростей течения в верхнем бьефе, образования в нем ледостава и забивки шугой большей части его объема необходимо, как показал опыт эксплуатации водозабора Невинномысского канала (Л. И. Бродский), устраивать в верхнем бьефе канал (майну) и подводить шугу к шугосбросу с ≥ 0,7 м/сек.

На рисунке 32 — 24 показан шугосброс в начале отстойников. Между стенками отстойника ставят дополнительные быки, уменьшающие пролет входа примерно вдвое, что позволяет обойтись легкими шандорами. Так как в позднеосеннее и зимнее время обычно забираются меньшие расходы, то шугосбросным лотком оборудуют ту часть камер отстойника (на рис. 32— 34 — две), которая в это время будет работать. Между бычками устраивают железобетонную плиту — дно шугосброса, а передней части которой закладывают 2—3 шандоры; в низовой ее части шандоры устанавливают выше уровня воды. Плита, проходя через прорези в быках, образует вместе с шандорами лоток, сбрасывающий шугу в нижний бьеф по шугоспуску под уровень воды нижнего бьефа. На летнее время шандоры у плиты можно убрать; если же встретится надобность в забральной стенке, то ее может заменить стенка передних шандор; вход в шугоспуск закрывают шандорами. Образование шуги возможно и на каналах до появления на них ледяного покрова.

Деривационные каналы в мягких грунтах проектируются с небольшими скоростями, создающими благоприятные условия для образования на них ледяного покрова. Для ускорения образования ледяного покрова па участках канала с большими скоростями (1 м/сек) устраивают плавающие решетки из реек с прямоугольными ячейками по 2—3 м в стороне; решетки удерживаются на месте канатами или тросами, закрепленными па берегу. Вместо решеток употребляют плавающее покрытие канала ветвями, жердями, сетками и т. и., также закрепляемыми на плаву. При устойчивом стоянии уровня воды в канале плавающие покрытия содействуют быстрому образованию ледяного покрова.

Каналы, облицованные или проложенные в скальных грунтах, проектируют с целью получения меньшей строительной стоимости со скоростями 1,5—2,5 м/сек, при которых нельзя ожидать образования ледяного покрова. Шуга, захваченная при водозаборе, проносится по таким каналам. Вследствие большой турбулентности движения вода охлаждается и в самом канале образуется шуга. Следует иметь в виду, что при извилистости русла или при изменениях живого сечения канала (на расширениях, на сужениях у опор мостовых переходов, у входов в туннели, дюкеры, акведуки, у свай, стоек и т. п.) возможны зажоры, особенно при переходе к напорному бассейну, где средние скорости воды малы — 0,3—0,5 м/сек.

И. Ф. Ярошеня разработал конструкцию шугосброса, состоящую из расширенного до 22 м (против 12,5 м) участка канала с заглубленным на 2 м в месте шугосбросного лотка дном (рис. 32—35). Лоток помещается между двух устоев на промежуточном бычке и представляет собой железобетонные в начале и конце горизонтальные полки, расположенные соответственно над дном па 3,2 и 3.7 м, с переходной между ними наклонной плоскостью, на которой поставлены четыре круговые съемные вертикальные стенки, поворачивающие поток на 90 градусов и сужающие его в 2,5 раза.

Вход в лоток путем постановки двух съемных стоек разделен на четыре пролета, закрываемые плоскими затворами; такая же конструкция применена на низовом полке. За лотком между устоями и быками (в основном потоке под лотком) могут быть поставлены шандоры. Вода из лотка с уплотненной вследствие сжатия струи шугой поступает в сортировку, где поверхностные слои, содержащие шугу, направляются в сброс, а нижние слои, свободные от шуги, по криволинейному каналу поступают в деривацию, что сделано с целью экономии воды, расходуемой на удаление из деривации шуги.

Рис. 32—35. Шугосброс системы И. Ф. Ярошеня.

Для регулировки забираемой в лоток воды служат указанные четыре плоских затвора, а также затвор а с горизонтальной осью вращения, установленный на горизонтальном полке сортировки. Вследствие больших колебаний уровня в деривации понижение дна канала под лотком сделано, помимо уменьшения скоростей и уменьшения увлечения шуги под лоток, с целью отвода меньшей доли воды из деривации в лоток. В летний период стойки, затворы, направляющие стенки шугосброса убирают; остается лишь железобетонный полок между быком и устоями.

Рис. 32—36. Схема сифонного шугосброса.

На рисунке 32—36 показана схема сифонного шугосброса, устраиваемого на плоском затворе 1 одинарным или сдвоенным 3; за затвором устраивается труба 2, 4, 7, спереди затвора — специальный оголовок 5; шугосброс с помощью подъемников 6 может следовать за колебанием уровня верхнего бьефа, перемещение донного затвора осуществляется подъемниками 8.

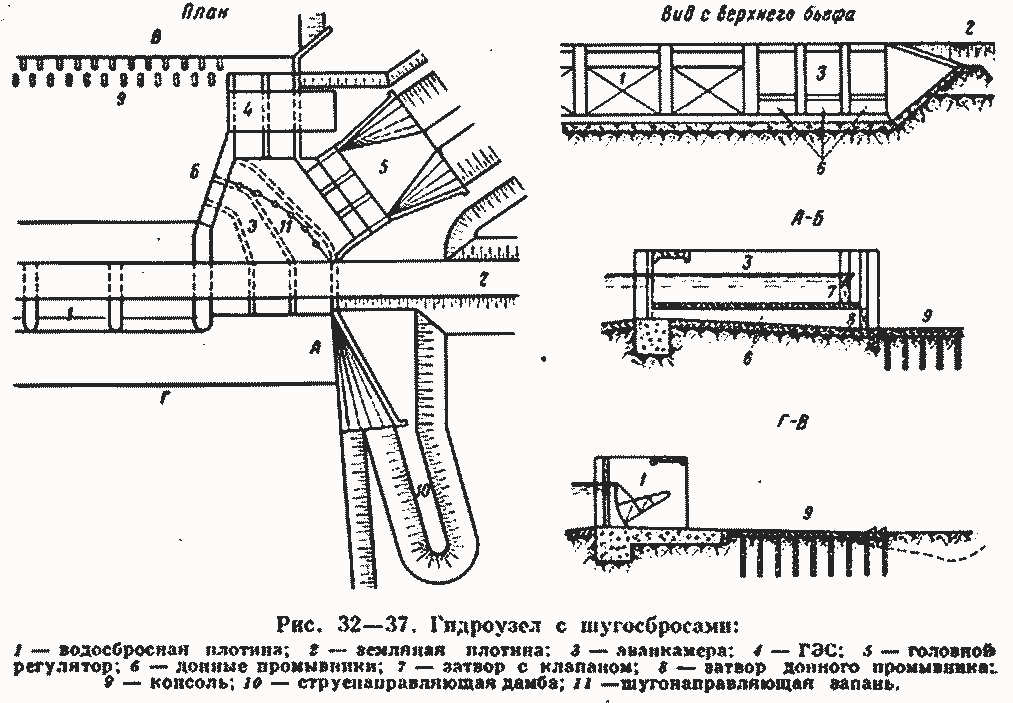

Борьба с шугой может проводиться в аванкамере, устраиваемой перед головным регулятором. На рисунке 32—37 показана часть водозаборного гидроузла с водосбросной плотиной и фронтальным водозабором (отстойник размещается за головным регулятором). В пороге водозабора устроены донные промывники, над которыми размещается аванкамера. Из аванкамеры вода поступает в головной регулятор и может сбрасываться в нижний бьеф реки.

Донные наносы (рр. Кубань, Терек и др.) не допускают в аванкамеру и смывают через донные промывники в нижний бьеф. Размеры донных промывников должны допускать их осмотр и ремонт; спереди промывники снабжают затворами (рабочими или ремонтными). Во время особо сильных паводков сброс воды в нижний бьеф можно производить, помимо отверстий плотины, через донные промывники и через отверстия, устраиваемые в конце аванкамеры над донными промывниками.

В шугоход в аванкамере ставят занань и шугу сбрасывают через клапаны затворов, поставленных в конце камеры.

Шуга с водобоя плотины (на рис. 32—37 по типу консольного перепада) смывается в нижний бьеф попусками воды из-под затвора плотины. При сильных шугоходах ставят еще одну запань перед входом в аванкамеру, направляющую шугу к ближайшему пролету плотины, затвор которого должен быть снабжен козырьком.

При отсутствии шугосбросов иногда шугу сбрасывают в нижний бьеф путем промыва ее (как наносов) из камер отстойника при плотине, что вызывает большую потерю воды, дорогую особенно осенью (или ранней весной), когда река несет малые расходы. Это мероприятие, как и устройство шугосброса в конце отстойника, едва ли можно считать удачным из-за больших потерь воды и из-за опасности забивки камер отстойника шугой.

За последнее время предложено несколько конструкций шугосбро- сов1, перед которыми создают вихревую воронку, захватывающую шугу и сбрасывающую ее по трубам в нижний бьеф или в турбины ГЭС.

На рисунке 32—38 приведена схема установки2 шугосбросной трубы 4 перед напорным бассейном, захватывающей и отводящей шугу в нижний бьеф. В напорном бассейне поставлен второй щит-вихреобразователь 2, направляющий не захваченную первой воронкой шугу трубой 4 в напорный трубопровод ГЭС. Между затвором 8 и щитом 9 расстояние назначается около 1,2—1,0 ширины щита которая для скорости подхода 0,9 м/сек выбирается равной 0,5 √z/H, где z — разность уровней у затвора 8 при истечении из-под затвора (0,3—0,5 м); Н — глубина в напорном бассейне. Для иных скоростей подхода ширину щита-вихреобразователя можно найти по предлагаемой В. С. Фокеевым эмпирической формуле.

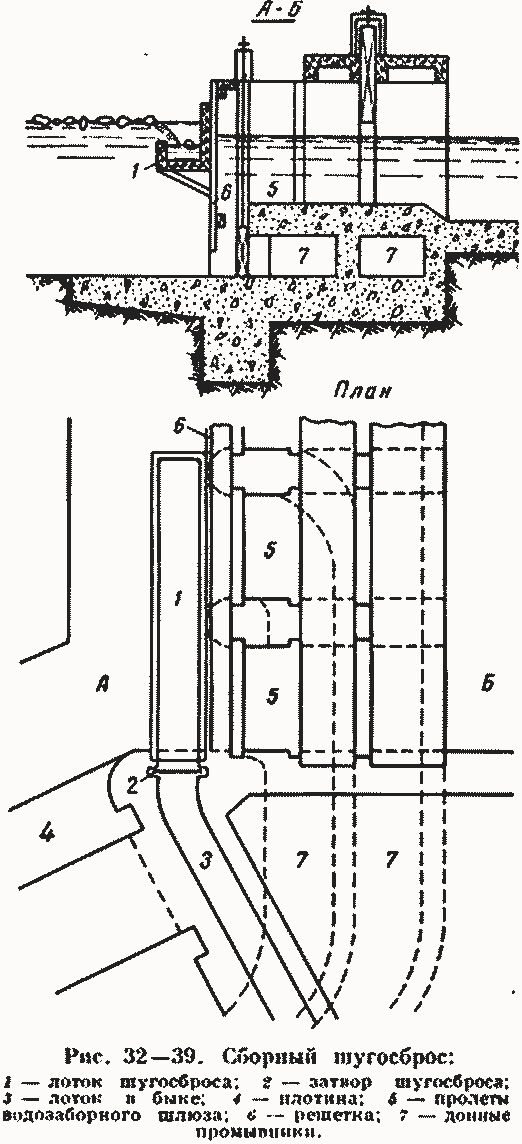

В сооружениях с неширокими пролетами возможно устройство подвесного шугосброса (рис. 32—39). Подвесной лоток 1 шугосброса прикрепляется к верху быков и подключается к лотку 3, устроенному в устое плотины. Решетки, подвешенные в начале входа в пролеты 5 водоприемника, на осенне-зимний период снимаются.

Рис. 32—26. Разрезы к плану из рисунке 32—25.