ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Регулирование русел

Глава 27

Цели регулирования русел

§ 27— I. ДВИЖЕНИЕ НАНОСОВ В РЕКАХ И В КАНАЛАХ

Продольный профиль роки от истока до устья составляется из ряда характерных участков, определяемых топографическими, геологическими и климатическими условиями; в общем случае его можно разделить на четыре участка: 1) горный, с очень большими уклонами (измеряемыми десятыми и сотыми долями); 2) предгорный, с большими уклонами (до 0,001); 3) равнинный, со средними и малыми уклонами (0,0001 и менее); 4 — дельтовый, с весьма малыми уклонами (около 0.00005 и менее).

Не все реки имеют указанные участки, у некоторых из них отсутствуют равнинные участки — это наблюдается у горных речек, теряющихся но выходе из предгорий в гравелисто-галечниковых отложениях (р. Кок-Сай бассейна р. Лесы Киргизской ССР) и выклинивающихся потом в виде многочисленных ключей. У других рек могут отсутствовать горные участки (Ока, Днепр). На горном участке реки протекают в каньонах или узких поймах, сложенных камнями, крупной галькой; течение воды здесь принимает нередко каскадные формы. Вследствие большого продольного уклона поток обладает весьма значительным избытком энергии и в бурно нарастающие паводки (дождевые, от снеготаяния, таяния ледников) здесь перекатывается большое количество камней и гальки, при относительно малом содержании взвешенных наносов. В межень расход воды небольшой, вода чистая или слабо замутненная1.

На предгорных участках реки формируют неширокие поймы, сложенные из гальки, хряща, угловатого песка и лишь к концу участка хрящ и песок принимают окатанные формы. В паводки, здесь так же быстро нарастающие, реки протекают в нескольких руслах, переносят много донных и взвешенных наносов; в межень они часто меняют русло и могут течь по другому руслу, чем до паводка.

В равнинной части реки принимают значительные притоки, становятся более многоводными, протекают большей частью в своих отложениях, имеют широкие, развитые, со староречьями поймы, с одной или несколькими террасами. Большая часть наносов перемещается во взвешенном состоянии и лишь небольшая часть — как донные. Однако и в этом случае возможны исключения; так, р. Аму-Дарья по выходе из гор па равнину на протяжении почти 1200 м не принимает ни одного притока до впадения в Аральское море. В дельтовой части реки разветвляются на несколько рукавов, течение становится медленным, усиленно выпадают взвешенные наносы; так, дельта р. Терека за счет наносных отложений ежегодно удлиняется приблизительно на 100 м в Каспийское море.

Таким образом, в горной части река интенсивно размывает свое русло, углубляет его и переносит наносы, преимущественно как донные; в предгорной части размыв русла продолжается, но наносы здесь преимущественно транспортируются в равнинную часть, где они в значительной доле откладываются; в дельтовой части наносы выпадают из потока и лишь мельчайшие уносятся в море. При впадении реки в более крупную реку часть наносов дельтового участка поступает в поток принимающем реки. На всем протяжении реки наносы, как донные, так и взвешенные, окатываются, истираются и постепенно измельчаются. Вместе с наносами, получаемыми как продукты размыва русла, рекой в паводок перекосятся в огромном количестве продукты эрозионной деятельности воды на территории бассейна реки — мелкие и мельчайшие наносы, а также растворимые соли.

Мутность воды в реках весьма различна; в равнинных реках с развитой лесистостью на территории бассейнов мутность воды невелика; в реках южных районов, безлесных, с развитой эрозионной деятельностью, с большими скоростями течения мутность воды значительна (табл. 27—1).

Таблица 27—1

Сток растворенных в воде веществ также велик и иногда может превосходить сток взвешенных наносов, что видно из таблицы 27—2.

Таблица 27—2

Среднегодовые мутности дают только общее представление о качестве воды и еще по отражают характерных особенностей режима рек. Так, в период паводка мутность воды р. Аму-Дарьи достигает 12 кг/м3 р. Вахш — 30 кг/м3, р. Хуан-Хе (Желтая)— 150 кг/м3 и более, с преобладанием мелких наносов, поступающих в реку от эрозионной деятельности па склонах водосборного бассейна.

Донные и придонные наносы (так называемые влекомые наносы) в нижних участках рек составляют около 5—12% от взвешенных, и размеры их невелики (около 0,25—1,0 мм); в предгорных и горных участках рек содержание их

§ 27—2. ФОРМИРОВАНИЕ РУСЕЛ

На прямолинейных участках рек и каналов с умеренными уклонами в результате уравновешенного взаимодействия потока и русла, сложенного из однородных сыпучих грунтов, русло для определенного расхода стремится принять симметричную мульдообразную форму (ab на рис. 27—4).

Вследствие избытка в величине продольного уклона, за исключением дельтовых и прилегающих к ним участков реки, водный поток обладает достаточной энергией для размыва грунтов русла и переноса продуктов размыва. Неоднородность грунтов русла, различно сопротивляющихся размыву, действие кориолисового ускорения и других факторов (например, ветра) могут вызвать на прямолинейном равнинном участке изогнутость русла (например, вследствие подмыва берега, сложенного внизу из более слабых грунтов).

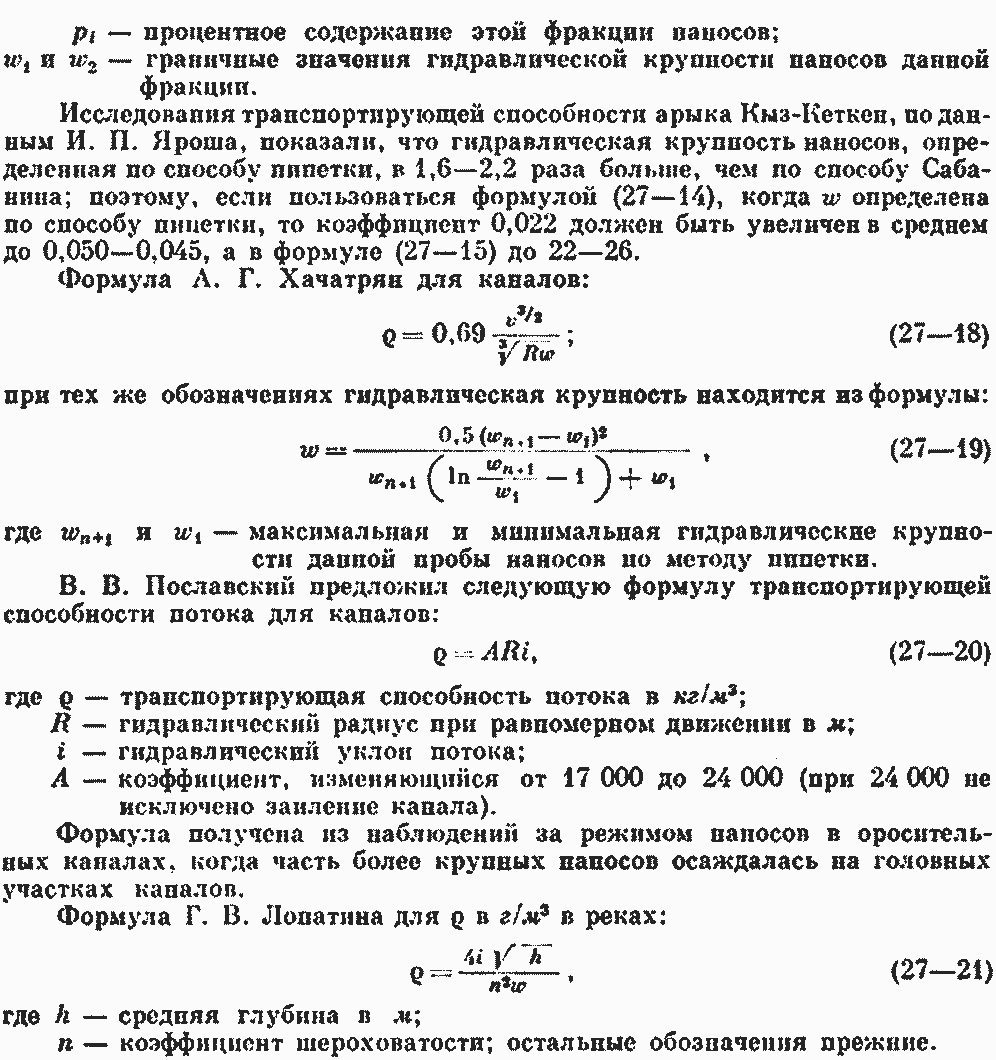

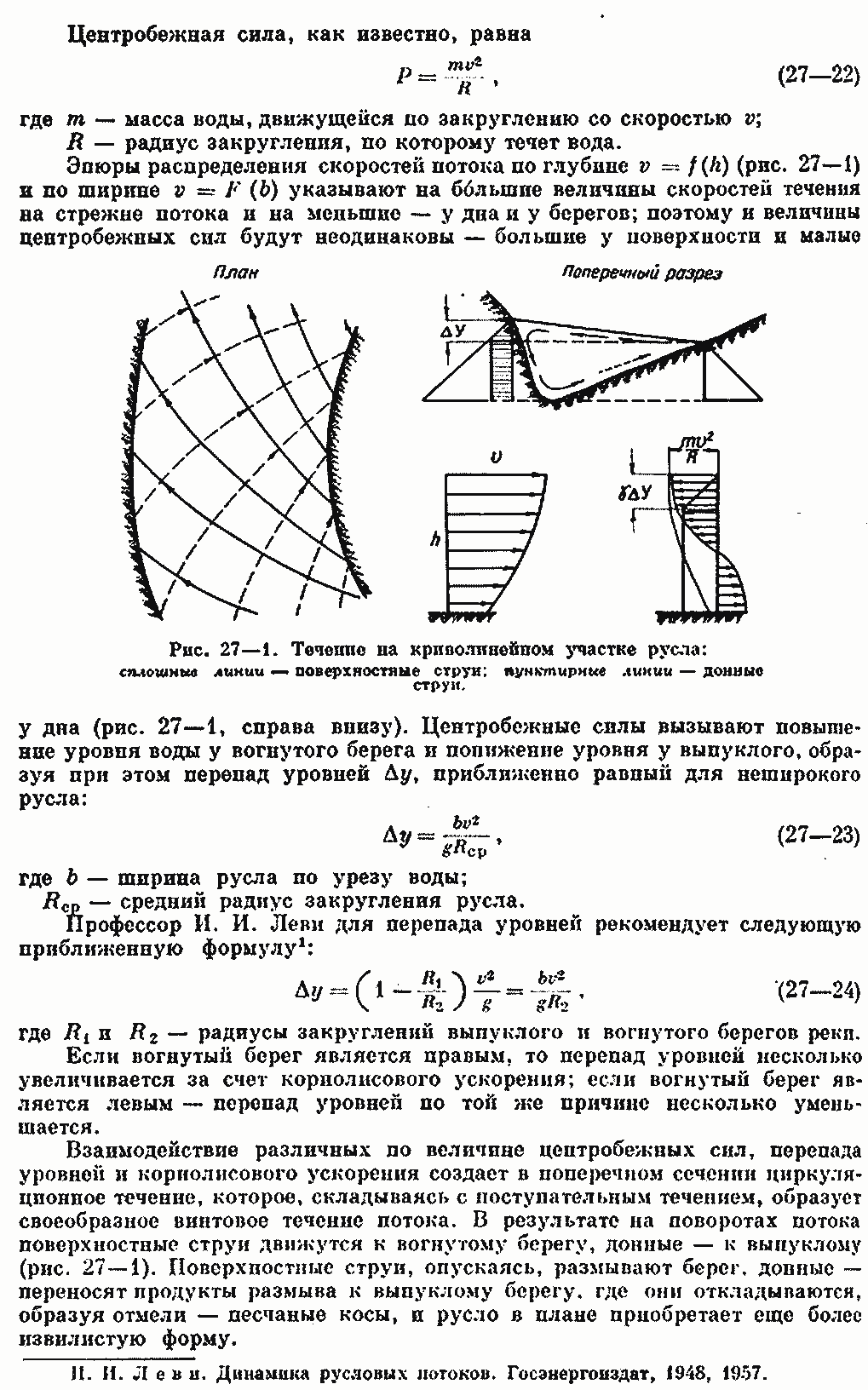

Под действием возникших из-за кривизны русла центробежных сил эта изогнутость в дальнейшем увеличивается и в результате русло приобретает характерный треугольный профиль в поперечном сечении (рис. 27—1) и форму излучины (меандры) в плане (рис. 27—2).

Для рек центрального, западных и юго-западных районов европейской части СССР С. И. Рыбкин установил следующие морфометрические зависимости устойчивых форм русла1:

По формулам (27—33) и (27—34) следует определять средние значения на участке реки длиной 1002В.

В приведенных выше эмпирических формулах устойчивых форм русел не учитываются количество перемещаемых донных и взвешенных наносов, размеры и формы частиц, состояние русла; поэтому указанные формулы следует рассматривать как приближенные, с различной точностью устанавливающие относительно устойчивые формы русел.

§ 27—3. ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РУСЕЛ

Водный поток находится в непрерывном взаимодействии с руслом, изменяет его, деформирует, и обратно, деформация русла изменяет условия для протекания водного потока (v, i, h, ρ и др.); в таблицах 27—1 и 27—2 частично отражена колоссальная работа, совершаемая реками.

Деформации проявляются в размывах берегов и дна реки, в образовании излучин, рукавов, островов, береговых и донных отмелей. Неустойчивость русла, интенсивность, а иногда внезапность происходящих изменений является нередко причиной тяжелых повреждений, приносящих огромный ущерб народному хозяйству. Отмели затрудняют судоходство, сплав, забор воды для ирригации, водоснабжение, размывы берегов уничтожают сельскохозяйственные угодья, территории населенных пунктов, разрушают дороги. Во время паводков поймы затопляются из-за недостаточных размеров поперечных сечений, извилистости и малых уклонов речных русел. Перемещения русла в продольном и поперечном направлении по отношению к долине («блуждание» русла) вызывают отход стрежня потока от водозаборных сооружений, гидросиловых установок, пристаней л затонов. Мероприятия по борьбе с деформациями речных русел (с эрозией) называются регулированием рек, а гидротехнические сооружения, применяемые для этого, регуляционными (выправительными) и защитными.

Профессор М. В. Потапов2 считает, что при регулировании определенного участка естественного водного потока почти никогда не может ставиться задача прекращения руслообразовательных процессов в пределах этого участка. Если еще можно в отдельных редких случаях стремиться к прекращению размыва на всем его протяжении (путем применения искусственного крепления русла), то прекратить поступление наносов сверху на регулируемый участок мы никогда не можем.

Следовательно, в пределах участка всегда будет происходить транспортирование наносов, а в большинстве случаев также и их отложение в определенное время и при определенных условиях, т. е. будет происходить формирование русла. Опираясь на законы формирования русел, инженер-гидротехник должен направить руслообразовательную деятельность потока таким образом, чтобы в результате ее образовалось и стабилизировалось (закрепилось) русло надлежащей формы и размеров.

К числу основных приемов воздействия па русло относятся:

- укрепление берегов и дна русел (берегоукрепительные работы);

- изменение русел в плановом и высотном отношениях (выправительные работы);

- расчистка и углубление русел (дноуглубительные работы).

1 С. И. Рыбкин, Морфометрическая классификация рек. «Метеорология и гидрология» № 4, 1947.

Рис. 27—5. План выправительной трассы:

1 —1 — границы выправительной трассы; 2—2 — границы судоходной трассы; 3—3 — фарватер; 4—4 — прямая вставка.

Выправительной трассой называют повое русло реки, удовлетворяющее определенным хозяйственным требованиям (плановое расположение, ширина, глубины, скорости течения, горизонты воды) и достаточно устойчивое при нормальных эксплуатационных расходах.

Выправительная трасса (рис. 27—5), например, судоходного пути, ограничивается двумя очертаниями новых берегов, в которые частично могут входить и старые; в ней устанавливаются границы судоходного пути.

Выправительная трасса осуществляется выправительными, берегозащитными и дноуглубительными работами.

В тех случаях, когда не ставится задача полного регулирования русла и создания выправительной трассы, осуществляются отдельные из указанных работ. Отдельные виды работ могут осуществляться и в случае создания выправительной трассы реки, когда часть берегов входит в ее состав и когда требуется их укрепление.

Регулирование русел имеет большое значение в мелиорации: в орошении — при заборе воды из рек, в осушении — при регулировании водоприемников осушительных систем и др.