Конструкция быстротоков.

На рисунке 6—16 показан пропуск весеннего паводка (с расходом около 180 м/сек) через гладкий быстроток, вход в который устроен по типу обратных стенок, т. е. довольно грубых форм.

Рис. 6—15. Потопный быстроток.

Как видно из рисунка, у входа наблюдается большой отжим потока от продольных стенок с характерной выпуклостью поверхности его в середине быстротока, сохраняемой и ниже по течению. Характерно также волновое перемещение масс воды.

Рис. 6—16. Пропуск паводка через быстроток.

Следствием этого являются большие удельные расходы по середине потока, меньшие у стен и неравномерное поступление воды в нижний бьеф.

Лоток быстротока.

Пропуск малых расходов через длинные быстротоки нередко связан с образованием на них периодически возникающих волн, сбегающих вниз по лотку со скоростями, значительно превосходящими средние скорости течения по быстротоку. Сбегающие волны наблюдаются в быстротоках прямоугольного или трапецеидального сечения, когда ширина быстротока в 20—50 и более раз превосходит глубину воды в нем; по-видимому, для глубин воды 6—15 см шероховатость бетона так сильно тормозит движение придонного слоя, что происходит расслоение потока, чему способствует и распластанность потока, когда при больших отношениях b к h структура потока становится неустойчивой. В результате нижний слон потока движется относительно медленно, верхний же слой скользит по нижнему значительно быстрее и, вследствие неравномерности шероховатости бетона, движется с переменной скоростью, что в результате ведет к образованию сбегающих волн. Высота таких волн в 2—3 раза и более превосходит среднюю глубину потока (рис. 6—17). В водобойный колодец толчком поступают расходы в несколько раз превосходящие средние, а так как глубины воды в нижнем бьефе при этом невелики, то, несмотря на малые расходы, в нижнем бьефе могут наблюдаться размывы.

Бороться с этим явлением можно, уменьшив отношение ширины к глубине до величин, не допускающих расслоение потока (см. часть 6, «Регулирование русел»), т. е. до величин порядка 10—12, для чего горизонтальное очертание дна в поперечном сечении быстротока следует заменять на желобчатое, криволинейное, фигурное. Е. П. Федоров рекомендует следующие безволновые (рис. б—18) поперечные сечения быстротоков: / — для  быстротоков (криволинейная форма сегментная или параболическая).

быстротоков (криволинейная форма сегментная или параболическая).

Устройство искусственной шероховатости в лотке предупреждает появление волн; не бывает их и в гладких лотках при пропуске больших расходов.

Лоток делают из материалов, выдерживающих большие скорости воды; поперечное сечение лотка прямоугольное или трапецеидальное с заложением откосов 1:1-1:1,25.

По длине лоток разрезается швами через 5—20 м в прямой зависимости от толщины боковых стен (или облицовки откосов); швы желательно обделывать утолщениями кладки — воротниками в целях увеличения площади соприкасания и тем самым уменьшения фильтрации через швы (обычные — толевые или битумные), а также для усиления сопротивления сдвигу лотка при больших уклонах.

Толщина бетонной облицовки принимается от 0,15 до 0,4 м; сечение подпорных стен — по расчету; флютбет — постоянной толщины 0,2—0,5 м и лишь внизу может быть утолщен, если это окажется нужным по гидротехническому расчету. В таких случаях полезно устраивать застенный дренаж (рис. 6—2); он понижает выпирающие давления па флютбет со стороны фильтрационного потока. Иногда с этой же целью рекомендуют устраивать в флютбете донные отверстия с обратными фильтрами в верхней части лотка; однако с такой рекомендацией нельзя согласиться, во-первых, потому что вверху лотка грунтовые воды обычно стоят ниже подошвы флютбета и не оказывают давления на флютбет; во-вторых, через эти отверстия просачивается вода из быстротока в грунт, смачивает его и ухудшает устойчивость быстротока.

Указанные толщины дна лотка I можно прокорректировать по формуле В. М. Домбровского1:

![]() (6—18) где

(6—18) где

ν — средняя скорость течения;

h — глубина потока;

а — коэффициент, характеризующий грунт основания быстротока.

Значения а принимаются равными для глин и плотных суглинков 0,8; для средних суглинков 1,0; для супесей 1,5 и для песков 2,0.

Лотки быстротоков (прямоугольного и трапецеидального поперечных сечений) обычно устраивают постоянной ширины и лишь перед выходом в канал нижнего бьефа расширяют их воронкой с заложением ее сторон в плане не круче 1 : 4 (рис. 6—15). Уклон лотка быстротока выбирают по величине наибольшей скорости, не превосходящей допускаемую для материала быстротока.

Свободная поверхность воды в быстротоке с постоянным поперечным сечением представляет кривую спада с глубиной воды, понижающейся от критической в начале быстротока до почти нормальной в конце быстротока.

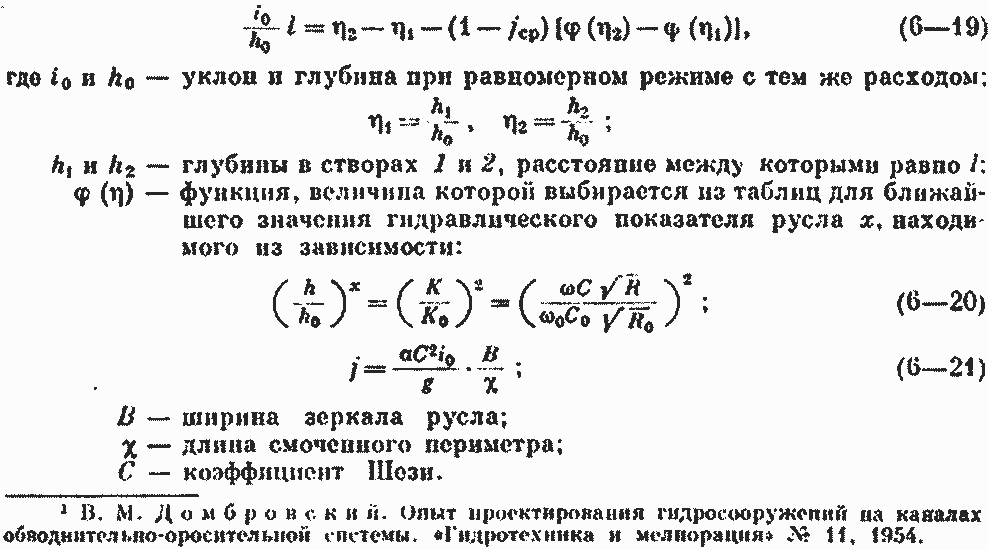

Гидравлический расчет лотка быстротока выполняется по уравнению неравномерного, плавно изменяющегося движения:

В начале быстротока глубины значительно больше глубин нормального режима, следовательно скорости воды меньше допускаемых, поэтому можно начальный участок его делать более крутым и по достижении в нем глубины, соответствующей или близкой к нормальной глубине участка с меньшим уклоном, делать лоток быстротока более пологим. За начальным участком такой быстроток можно построить с бортами постоянной высоты, что упрощает и удешевляет его возведение. Небольшая разница в запасах высоты стен над уровнем воды будет сглажена аэрацией воды, постепенно увеличивающей глубину воды к концу быстротока.

Если местность имеет небольшое, но сосредоточенное падение в начале склона, то переходная часть быстротока может быть выполнена в виде плавного перепада, в конце которого ширина и глубина должны быть близки к ширине и глубине нормального режима быстротока (рис. 6—19). Зная ширину входа, глубину воды перед входом, ширину внизу перепада, равную ширине лотка, глубину в сжатом сечении h, близкую к глубине нормального режима быстротока, и удельный расход быстротока, высоту перепада Р находят по уравнению:

![]() (6-22)

(6-22)

Контур перепада очерчивают по параболе свободного падения, имеющей при горизонтальном пороге входа следующий вид:

![]() (6-23) где

(6-23) где

υ — средняя скорость схода воды в начале водослива;

у — ордината точки контура перепада, измеряемая вниз но вертикали от начала водослива;

х — абсцисса той же точки, измеряемая по горизонтали от начала водослива.

Параболическое очертание плавно сопрягают с дном лотка вставкой обратной кривой.

При крутых скатах не всегда удается гладким быстротоком хорошо вписаться в рельеф местности; здесь уместнее применять шероховатые быстротоки; устраивая на дне последних (реже и на бортах) различного рода зубцы, получают усиленную шероховатость.

При проложении прямолинейных быстротоков по всхолмленной местности земляные работы могут быть очень значительными; более экономичным в таких случаях может быть устройство криволинейных быстротоков, обходящих холмы в меньших выемках. Повороты быстротоков создают кривизну струй воды, что влечет за собой увеличение гидравлических потерь и тем самым повышение уклона дна быстротока, а следовательно, и укорочение его. Запас в высоте бортов над уровнем воды в быстротоке принимают на 30% больше, чем в регуляторах, так как вода в быстротоках, вследствие захватывания воздуха, имеет повышенную глубину; учет этого повышения ведется путем умножения глубины Л, найденной из гидравлического расчета, на указанные в таблице 6—4 коэффициенты аэрации.

В длинных быстротоках (более нескольких сот метров) коэффициенты аэрации повышаются на 5—10%.

Выход из быстротока.

Размеры лотка быстротока получаются небольшими по сравнению с нижним каналом, скорости в котором обычно невелики (0,6—1,2 м/сек для земляных русел), поэтому особое внимание следует уделять сопряжению быстротока с низовым каналом.

Таблица 6—4

Обязательными условиями для всех конструкций таких сопряжении ставится затопление стекающей с быстротока струи, недопущение отгона прыжка в нижний канал и равномерный, без сбоя, выпуск струн в канал с безопасными для канала скоростями.

Рис. 6—20. Выход из быстротока с водобойным колодцем.

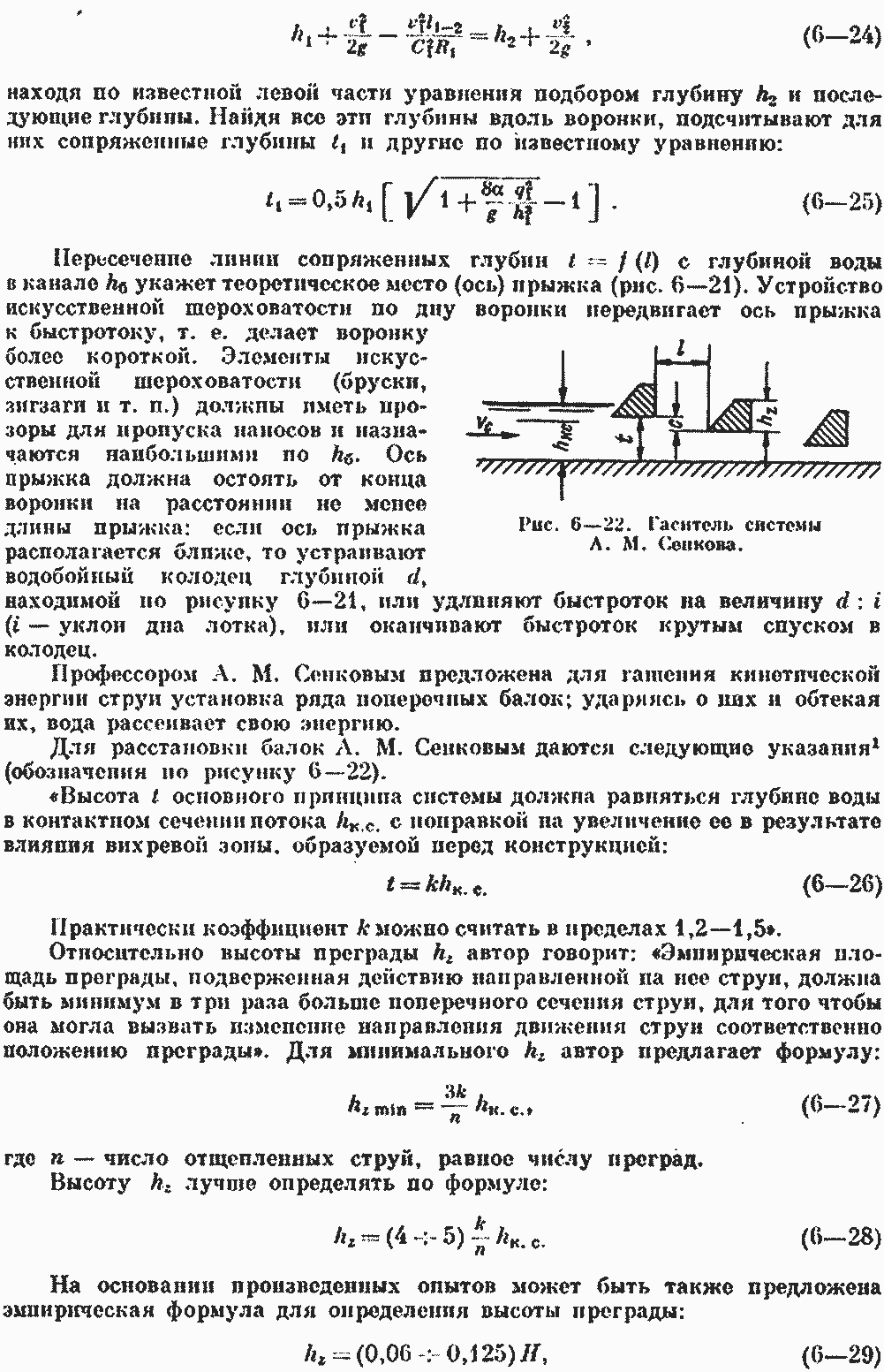

Для этого сопряжение делается в форме удлиненной воронки-раструба, в виде укороченной воронки с водобойным колодцем (рис. (5—15) или в виде других специальных конструкций.

На рисунке 6—20 показан выход из быстротока с устройством водобойного колодца для случая, когда разница между шириной канала и быстро тока по дну велика. Полезно для лучшего растекания потока водобойную стопку колодца очерчивать по дуге круга, в центре которого пересекаются продолжения линий боковых стен колодца.

Водобойная стенка колодца вместо обычной массивной конструкция (прямоугольного сечения) может быть устроена с нишами, в верхнем перекрытии которых делают отверстия (рис. 6—20); под действием гидродинамического давления через отверстия будут вытекать струи, что приведет к дополнительному гашению энергии сходящего с водобоя потока. Желательно ставить водобойную стенку на отметке дна нижнего канала, т. е. без устройства заглубленного колодца, что связано при строительстве обычно с усиленным водоотливом, зачастую в слабых грунтах нижнего бьефа.

Колодец может быть заменен постановкой нескольких расходящихся веером рядов пирсов, размещение которых определяется модельными испытаниями.

В колодце и за колодцем нередко ставят донные зубцы (весьма разнообразных форм и размеров), донную искусственную шероховатость с целью интенсивного гашения водной энергии и уменьшения донных скоростей на коротком укрепленном участке.

Указанные конструкции чувствительны к истиранию наносами, не могут пропускать лед (или они должны быть сделаны низкими, по тогда их эффективность сильно уменьшается).

Можно отметить устройство прыжкового сопряжения в незаглубленной воронке, в которой энергия воды рассеивается главным образом на растекание. Прыжок должен быть на флютбете выходной части и не выскакивать в нижний канал. Прыжок но занимает устойчивого положения, а перемещается в обе стороны от своего среднего (теоретического) положения вследствие пульсации расходов, ветра и других причин.

В конце быстротока устраивают расходящуюся воронку с горизонтальным дном на уровне дна нижнего канала. Воронка должна иметь достаточно плавный роспуск (1/5—1/6), чтобы струя не отрывалась от бортов воронки. Расчет ее ведут по уравнению Бернулли:

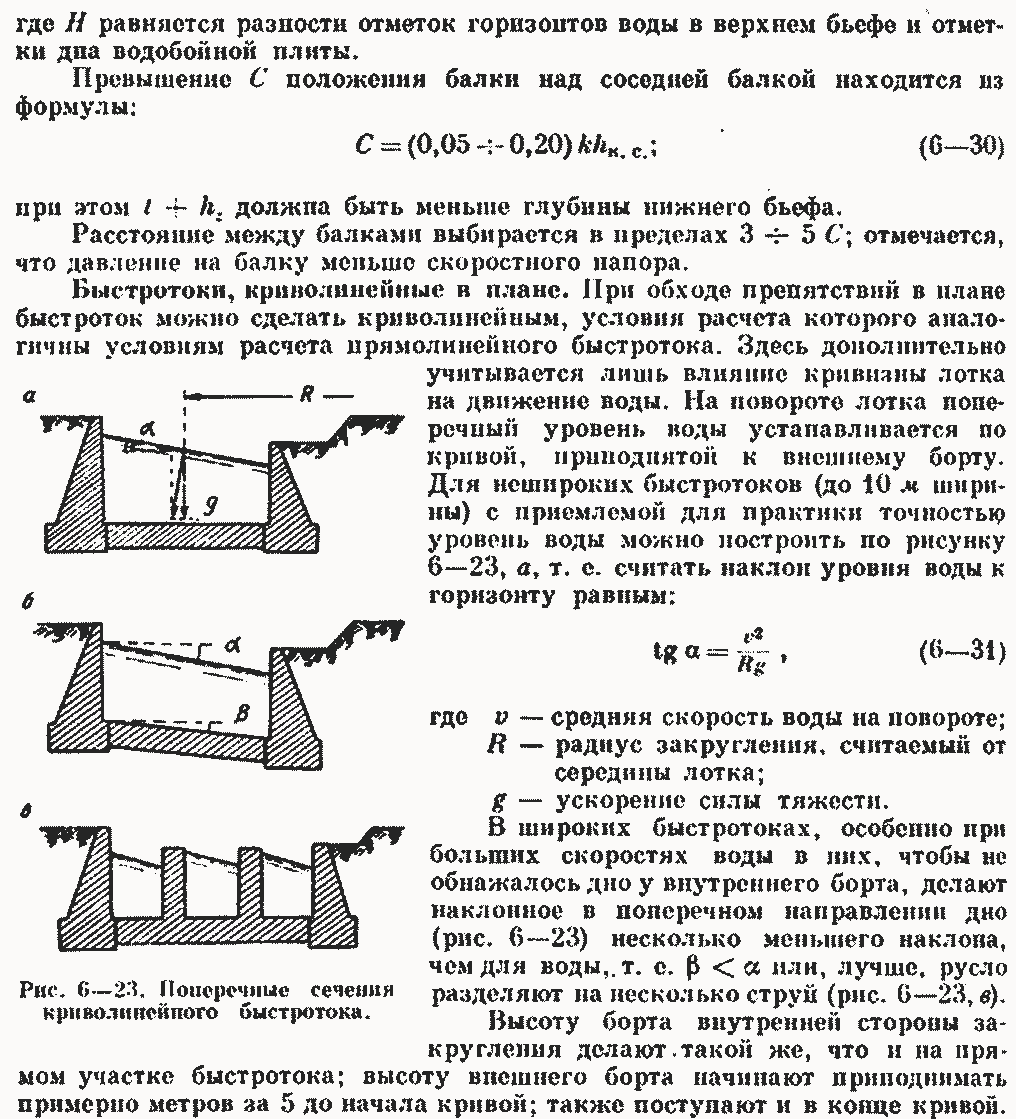

Для более спокойного входа на закругленную часть и особенно для движения по закруглению желательно делать закругление переменного радиуса, начиная с длинного при входе и выходе и более короткого на средней части кривой. С той же целью полезно круговые кривые (хотя бы и переменных радиусов) заменять непрерывной кривой — параболой, эллипсом.

Минимальный радиус закруглений для быстротоков должен быть 10 b.

Движение воды на криволинейном участке лотка сопровождается дополнительным сопротивлением от циркуляции воды в поперечном сечении. Значение коэффициента местных потерь для центрального угла поворота в 90' ориентировочно можно считать около ξ — 0,1; при ином угле поворота, например 0, потери на повороте будут равны:

![]() (6—32)

(6—32)

Потери на закруглении добавляются к потерям от равномерного движения и тем самым увеличивают уклон лотка на криволинейном участке. Проф. А. Я. Миловичем в труде «Нерабочий изгиб потока жидкости» дана формула коэффициента местных потерь на повороте, приводимая здесь в упрощенном и сокращенном виде:

Быстротоки переменной ширины.

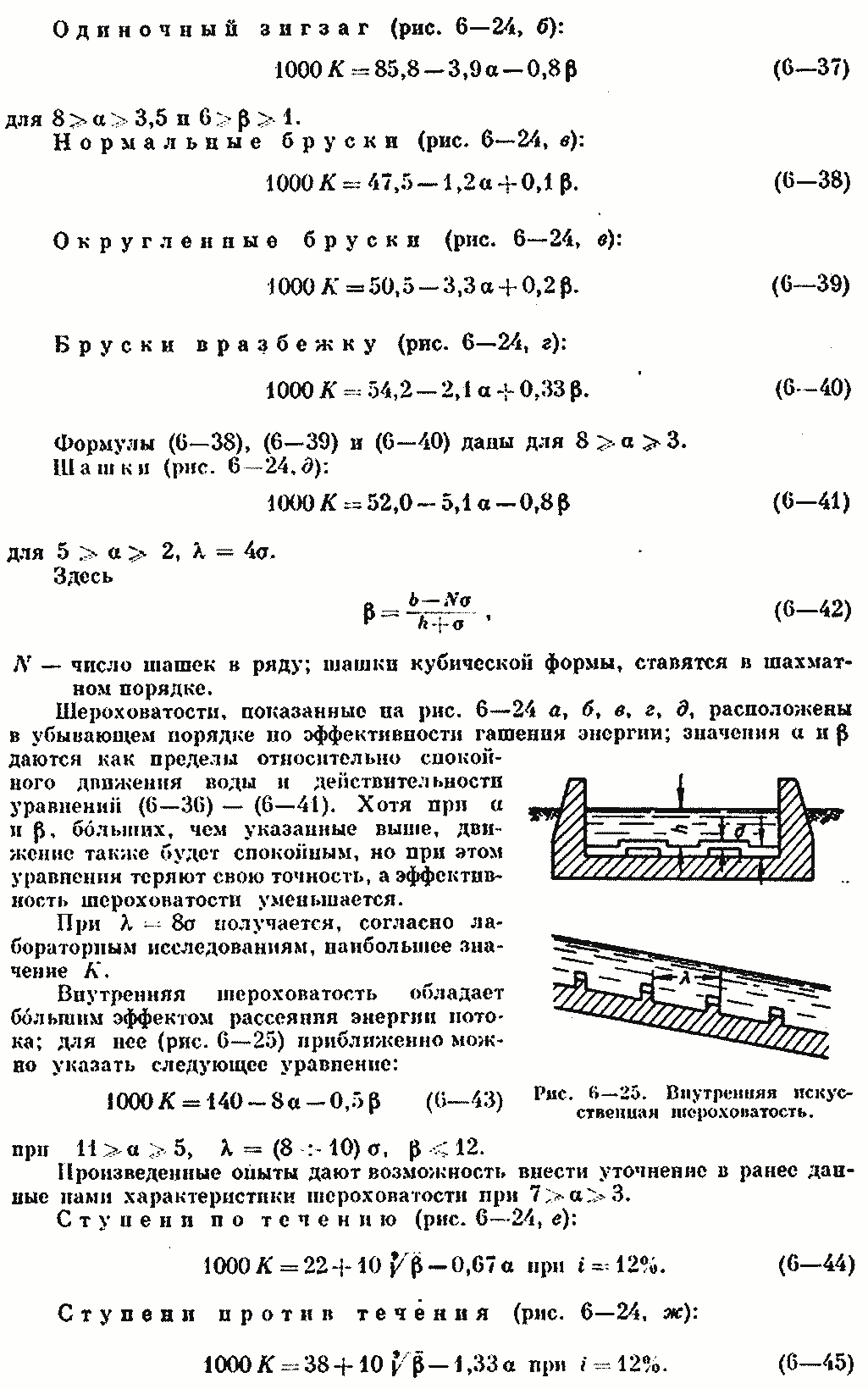

Вопросы гашения кинетической энергии сходящих с быстротоков струй имеют чрезвычайно важное эксплуатационное значение. В технической литературе в качестве одного из мероприятий, облегчающих условия гашения кинетической энергии в конце быстротока, указывается на устройство лотков с большими глубинами воды вплоть до равенства их глубинам воды в нижнем канале. В обычных гладких быстротоках постоянной ширины глубина воды постепенно убывает, стремясь к глубине нормального режима; с целью увеличения глубин воды в лотке, очевидно, надо отказаться от постоянства его ширины и делать лоток постепенно суживающимся. В отличие от быстротоков постоянной ширины, в которых при принятом плановом очертании отыскивалась свободная поверхность воды, здесь в быстротоках переменной ширины отыскивается очертание лотка в плане при принятой форме свободной поверхности воды.

Нередко свободную поверхность воды принимают за прямую, параллельную дну лотка, т. е. делают быстроток с постоянной глубиной воды, что весьма важно для лотков, применяемых на лесосплаве.

Уменьшением ширины быстротока можно добиться в нем глубины, равной глубине воды в нижнем канале, что, казалось бы, исключает появление прыжка при переходе от быстротока к каналу, обеспечивая плавность и спокойные формы перехода; прыжка, как известно из гидравлики, не получается уже тогда, когда сопряженная глубина ht вдвое меньше другой сопряженной Аг· Однако, несмотря на отсутствие в данном случае прыжка, все же переход воды в нижний канал не получается спокойным. Хотя путем сужения лотка мы получили в нем глубину, равную глубине воды в нижнем канале, по в конце быстротока вместе с тем мы имеем критическую глубину, большую критической глубины в нижнем канале; последняя, в свою очередь, менее бытовой глубины канала. Такое сочетание бытовых и критических глубин является причиной появления вместо прыжка (в виде одной высокой волны) ряда статических волн, по высоте меньших, чем высота прыжка, и постепенно убывающих по течению.

Для успокоения волнообразного движения приходится устраивать медленно расходящуюся воронку-раструб, длинную из-за большой разности в ширине конца быстротока и ширине канала; при короткой воронке в канале образуется сбойное течение.

Существует несколько способов построения очертания быстротока в плане. Первый способ заключается в использовании кривых спада, которые строят графически при различной ширине лотка и по которым подбирают ширину отдельных участков лотка. Другие способы заключаются в аналитическом решении методом последовательного интегрирования.

Быстротоки с искусственной шероховатостью. Внимание, уделямое изучению искусственной шероховатости, вполне заслуженно. Область применения ее весьма обширна: успокоители сопрягающих бьефы сооружений, переходные к нижнему бьефу части регуляторов; гасители на водобое плотин; гасители скоростей в быстротоках, рыбоходах и плотоходах; взмучиватели наносов в каналах, отводящих наносы из отстойников при их промывках; струерассеиватели за промывными регуляторами и др.

Рис. 6—24. Типы искусственной шероховатости.

Возможность количественной оценки влияния искусственной шероховатости позволяет проектировать короткие, а следовательно, недорогие, спокойно и в желаемых условиях работающие быстротоки, наиболее полно вписывающиеся в любой рельеф местности, сравнительно легко (с невысоким прыжком) сопрягающиеся с нижним бьефом. Варьируя величиной, формой и расстановкой элементов искусственной шероховатости, можно добиться уничтожения бурного движения на быстротоках (совершающегося с глубинами, меньшими критическом глубины) и перевести его в спокойное движение; другими словами, вместо быстротока можно получить канал; последнее приобретает особенное значение в лесосплавных сооружениях спокойного режима с наперед заданной скоростью течения.

В результате работ автора, проф. Ф. И. Пикалова, А. Я. Фалькович и других получены приводимые ниже характеристики шероховатости при следующих обозначениях:

для 12 ≥ а ≥ 5; пределы для а являются как пределами наибольшем эффективности действия искусственной шероховатости, так и пределами применимости уравнения (6—36).

Наибольший уклон лотка в опытах был равен 15%.

Рис. 6—26. Быстроток с искусственной шероховатостью.

Бортовая шероховатость отдельно (в форме нормальных брусков) и совместно с донной (так называемая комбинированная шероховатость) получила оценку в работе инж. А. Я. Фалькович.

Обозначим:

В деревянных быстротоках бруски шероховатости прикрепляют к лотку болтами или глухарями; в бетонных или железобетонных быстротоках бруски изготовляют из армированного бетона или железобетона. Для защиты от истирания острых кромок, например у ступеней против течения, их укрепляют прокатными уголками (рис. 6—26).

Расстояния между зубцами принимаем равными 8σ = 80 см.

Так как в начале быстротока кривая спада имеет большие глубины, то скорости здесь меньше допускаемых; следовательно, в начале быстротока нет необходимости ставить искусственную шероховатость до тех пор, пока скорости в гладком лотке не достигнут допускаемой величины, т. е. 6 м/сек; далее, необходимо ставить зубцы. Тогда очевидно, что на участке лотка с зубцами движение будет равномерным с постоянном скоростью 6 м/сек и глубиной 0,67 м.

Для нахождения длины гладкого быстротока воспользуемся уравнением неравномерного движения, из которого получим ее равном 8 м.

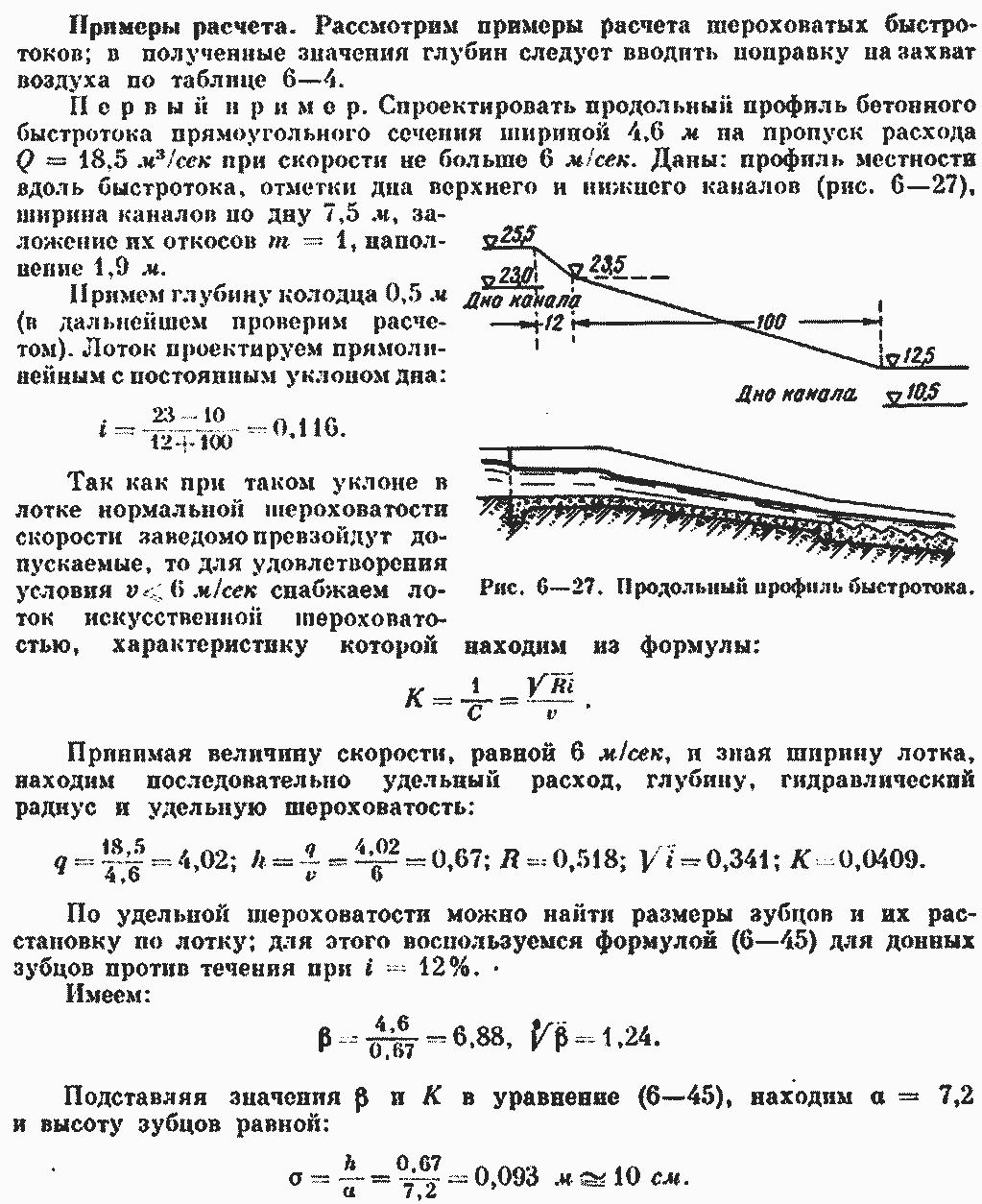

Схема быстротока и верхняя часть лотка приведены на рисунке 6—27.

Второй пример. Подобрать шероховатость зигзагообразных зубцов быстротока шириной b = 7 м, с расходом Q = 30 м/сек и уклоном 19 % при скорости ν — 6 м/сек. Найти для подобранной шероховатости наименьший расход, пропускаемый в условиях быстроточного движения.

Найдем глубину воды h в быстротоке и по ней удельную шероховатость К.

Имеем:

Рассмотренные конструкции быстротоков указывают на возможность получения большого числа проектных схем (например, струйных быстротоков, перепадов-быстротоков), из которых на основе технико-эксплуатационной оценки выбирают наиболее рациональный вариант. Выбранную конструкцию быстротока следует сравнить с другими видами сопрягающих сооружений, отобранных из числа возможных решений таким же путем, как и быстроток.