Глава 2

Классификация и проектирование гидротехнических сооружений

§ 2— 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Изучение и разработка технических проблем и мероприятий но использованию водных ресурсов, строительство для этой цели различных сооружений и их эксплуатация составляют предмет гидротехники.

Инженерные сооружения, с помощью которых непосредственно осуществляются водохозяйственные мероприятия, называются гидротехническими сооружениями, или, сокращенно, гидросооружениями.

Комплекс гидросооружений, с помощью которых разрешаются различные стороны водохозяйственных задач в данном месте, называется узлом гидротехнических сооружений, или гидроузлом.

Советскую гидротехнику следует рассматривать как науку о комплексном использовании водных ресурсов в следующих отраслях водного хозяйства: мелиорация — орошение земель в условиях недостаточного увлажнения, осушение заболоченных земель, мероприятия по борьбе с подтоплением земель;

обводнение пастбищ и водоснабжение сельскохозяйственного производства;

коммунальное и промышленное водоснабжение и канализация;

гидроэнергетика — преобразование на гидроэлектростанциях водной энергии в электрическую;

водный транспорт — речной, озерный и морской;

рыбное хозяйство;

борьба с наводнениями, с размывами русла и берегов рек, с оврагами, с эрозией почв.

Рис. 2—1. План речного гидроузла:

1 — земляная плотина; 2 — гидроэлектростанция; 3 — водосбросная плотина;

4 — водозаборное сооружение; 5 — магистральный канал; 6 — судоходный шлюз;

7 и 8 — подводящее и отводящее русла; 9 — рыбоход.

Рис. 2—2. План водохранилищного гидроузла на малой реке:

1 — земляная плотика; 2 — водозаборное сооружение; 3 — магистральный канал; 4 и 5 — водосбросное сооружение и канал; 6 — перепад; 7 и 8 — лиманный канал и регулятор; 9 — водохранилище.

С помощью гидротехнических сооружений (ГС) управляют потоком, т. е. регулируют расходы воды в соответствии с потребностью в ней, скорости по величине и направлению, уровни, режим наносов, с целью получения на орошаемых или осушаемых землях высоких и устойчивых урожаев, а на гидроэлектростанциях наибольшей и устойчивой выработки гидроэлектроэнергии. Для систематизации и тем самым облегчения изучения ГС их группируют по ряду признаков: а) назначению, б) конструкциям, в) ответственности и срокам службы, г) капитальности.

Можно привести следующую классификацию гидротехнических сооружений.

Сооружения можно разделить на две группы: 1) речные и 2) внутрисистемные, т. е. расположенные на каналах оросительной, осушительной, обводнительной, гидросиловой и других системах, или, кратко, сетевые.

В группу речных сооружений (в общем случае) входят (рис. 2—1 и 2—2).

- водопропускные и глухие плотины, береговые дамбы;

- головной водозаборный регулятор, или водоподъемная установка;

- сооружения гидроэлектростанций (рис. 2—5);

- судоходные шлюзы, плотоходы, бревноспуски;

- сооружения по борьбе с наносами (отстойники, промывники, струеуправляющие системы);

- рыбоходы и рыбоподъемники;

- берегоукрепительные и выправительные сооружения.

Общий комплекс сооружений называют речным узлом ГС, или, кратко, речным гидроузлом (рис. 2—1, 2—2 и 2—3), а комплекс сооружений, связанных с забором воды из реки (плотины, регулятор, отстойники, промывники), — водозаборным узлом ГС, или водозаборным гидроузлом.

Рис. 2—3. Вид с верхнего бьефа на плотину с сегментными затворами: справа — водозаборный пролет: речные пролеты плотины открыты.

Рис. 2—4. Узел регуляторов на оросительном канале.

Рис. 2—5. План деривационной гидроэлектростанции: 1 — река; 2 — водоподъемная плотина; 3 — водозаборное сооружение; 4 — деривационный канал; 5 — туннель; 6 и 7 — напорный бассейн и трубопровод; 8 — здание гидроэлектростанции; 9 — отводной канал; 10 — аварийный водосброс.

В группу сооружении на каналах входят:

- регулирующие сооружения — водовыпуски (или регуляторы) (рис. 2—6, 2—7), вододелители (рис. 4—25), водомеры, предназначенные преимущественно для регулирования расходов воды; подпорные сооружения, предназначенные главным образом для регулирования горизонтов воды; сбросные сооружения, служащие для удаления воды при авариях на оросительной системе или излишней воды. Регуляторы объединяются в комплекс — узел регуляторов (рис. 2—4);

- водопроводящие сооружения — каналы (рассматриваются в курсе мелиорации), акведуки, дюкеры, туннели, лотки, трубы, ливнеспуски;

- сооружения по сопряжению бьефов — перепады, быстротоки, консоли, трубы и др.;

- отстойники и промывники, служащие для осаждения и удаления наносов;

- судоходные шлюзы, лесосплавные сооружения (преимущественно при осушительных мелиорациях);

- гидроэлектростанции на каналах;

- мосты и трубы через каналы;

- водопои.

Гидротехническое сооружение представляет собой род искусственного русла, поэтому в нем имеются части, отвечающие понятиям дна и берегов; этим частям придают формы, облегчающие управление потоком. Кроме этих неподвижных частей ГС, имеются и подвижные, так называемые затворы, или щиты.

Часть русла, отвечающую понятию дна, называют флютбетом, части же, аналогичные берегам — это подпорные стены, устои (рис. 2—6) и др.

Маневрирование затворами осуществляют стационарными подъемниками, располагаемыми па служебных мостах (рис. 2—7) на быках, или подвижными подъемниками.

Гидротехнические сооружения мелиоративных систем подразделяются на постоянные и временные. Постоянные сооружения в зависимости от их значения разделяются на основные и второстепенные. К основным сооружениям относятся: плотины, регуляторы, водоприемники, водосбросы и др., прекращение работы которых вследствие аварии или ремонта влечет прекращение подачи воды в оросительную систему на длительное время.

Рис. 2—6. Вид сверху на подпорный регулятор (плотину):

1 — устой; 2 — быки; 3 и 4 — служебный и проезжий мосты; 5 — понур; 6 —водобой; 7 — слов; 8— шпунт; 9 — пазы для затворов.

К второстепенным относятся: ремонтные затворы, ледозащитные устройства, служебные мостики.

Постоянные сооружения разделяются на четыре класса по капитальности (табл. 2—1) (СП и Π II-Л. 3—62. Сооружения на мелиоративных системах).

Таблица 2— 1

Площадь мелиорируемых земель, обслуживаемая сооружением, тыс. га | Классы настоянных сооружений | ||

орошение | осушение | основных | второстепенных |

400 и более | _ | II | III |

От 50 до 400 | 50 и более | III | IV |

Менее 50 | Менее 50 | IV | IV |

Примечание. В случаях, когда гидротехническое сооружение мелиоративной системы участвует в создании подпора, его класс повышается на единицу.

Временные сооружения относятся к V классу капитальности. При проектировании сооружений мелиоративных систем надлежит руководствоваться указаниями СН и Н II-И. 3—62 и главой СН и Н II-И. 1—62 «Гидротехнические сооружения речные. Основные положения проектирования».

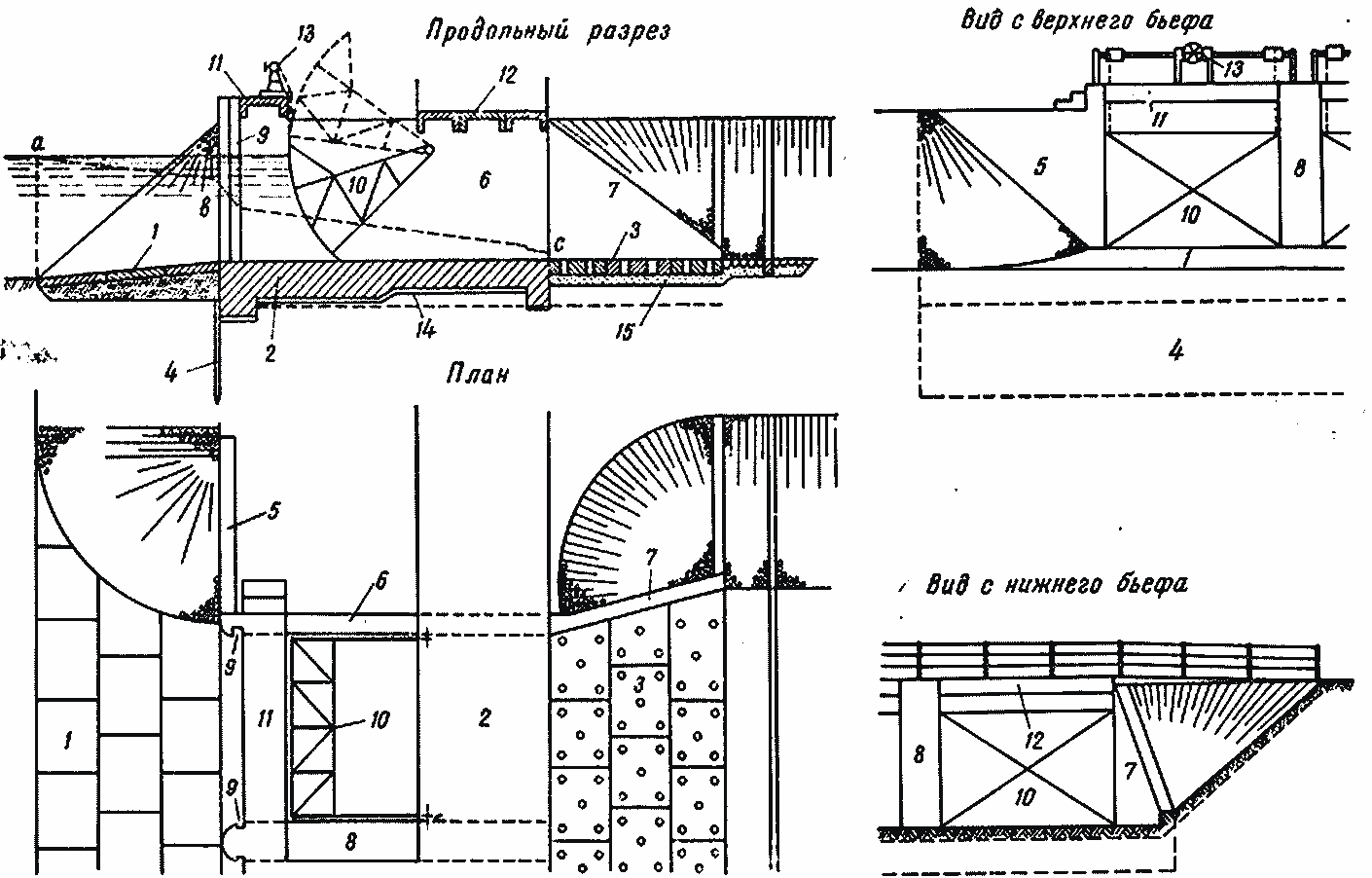

Рис. 2—7. Регулятор на канале:

1 — понур; 2 — водобой; 3 — слив: 4 — шпунт; 5, 6 и 7 — обратная, продольная и ныряющая стены устоя; 8 — бык; 9 — пазы для ремонтных затворов; 10 — линии пьезометрических напоров фильтрационного потока.

Для каждого класса сооружений назначаются коэффициенты запаса в статических расчетах, выбираются расчетные паводочные расходы, вид и качество строительных материалов в строительных конструкциях и т. п.