При обходе холмов устройство канала по косогору затруднительно — получаются большие выемки со стороны холма и большие насыпи на косогоре. В таких местах вместо земляного канала устраивают лотки с бортами в виде подпорных стен; дно лотков укрепляют (бетонные плиты, мостовая, втрамбованный гравий с битумом и др.).

На рисунке 5—4 показан пунктиром поперечный профиль земляного канала и поперечным профиль лотка, заменяющего земляной канал, монолитной и сборно-блочной конструкции из Г-образных железобетонных блоков и плит, замоноличиваемых лентами бетона по армосетке (а на рис. 5—4).

Рис. 5—4. Лоток на косогоре:

1 — монолитные; 2 — сборно-блочный; 3 — в облицовке; 4 — нагорный канал.

В крепленом русле лотка можно допускать большие скорости, чем в земляном канале, следовательно, его сечение будет меньше, чем канала. Для уменьшения объема кладки подпорные стены можно заменить облицовкой (бетонной или из железобетонных плит).

Гидравлический расчет входа в лотки аналогичен расчету входа в сетевой регулятор; на закруглениях следует учитывать повышение уровня воды у вогнутой стороны лотка. При переходе неглубокого оврага каналом в выемке для пропуска весенних паводков и ливневых вод над каналом устраивают лоток-ливнеспуск. Для защиты канала от паводковых вод его дамбу с верховой стороны устраивают более высокой, чем с низовой, и обе — достаточной высоты; направленный подход потока воды к ливнеспуску, как и направленный отвод от него воды, осуществляется плавно расходящимися струенаправляющими дамбами. На рисунках 5—5, 5—6 и 5—7 показаны конструкции сборного лоткового ливнеспуска; входная часть его монтируется из Г-образных блоков и плит; блоки и плиты устанавливаются на бетонную подготовку с подливкой цементного раствора. Перед входом устраивают зуб из гравийной отсыпи, предупреждающий подмыв оголовка.

Секции лотка образуются двумя швеллерными балками-блоками 1 (длиной 6 и 7,5 м), которые являются стенками лотка. На нижние полки балок-стенок укладываются плиты-блоки, образующие дно лотка. Для более плотного соединения донных плит со стенками их укладывают па подливку из цементного раствора, а пазухи заполняют бетоном. Швы между донными плитами и между стеновыми блоками проконопачивают паклей, пропитанной битумом, шпонки в швах заливают цементным раствором. Продольные балки-блоки сваривают между собой и приваривают к блокам-насадкам опоры с помощью стальных накладок и специально заложенных в них уголков.

Опоры лотка запроектированы стоечного типа. Опора представляет собой раму, состоящую из двух стоек-блоков, фундаментного блока и блока насадки.

Рис. 5—5. Лотковый ливнеспуск. План (размеры в см)

1 Гипроводхоз МСХ СССР. Типовые проекты гидротехнических сооружений на оросительных каналах. Ч. XII. М., 1957.

Все элементы опоры жестко замоноличиваются между собой бетоном. Высота опор до 5 м, расходы до 10 м/сек. Фундаментный блок устанавливают на бетонную подготовку толщиной 10 см с подливкой цементного раствора, или на свежеуложенную подготовку без подливки раствора. На слабых грунтах, с допускаемым напряжением 1—2 кг/смг под фундаментный блок укладывают бетонную подушку.

Рис. 5—6. Лотковый ливнеспуск. Продольные разрезы по дну (а) оврага и по оси (б) ливнеспуска (размеры в см).

Подошва фундамента должна быть заложена ниже глубины промерзания (на 10 см), но не менее 1 м для южных районов.

Для уменьшения выходных скоростей, а также на случай возможного снижения горизонтов нижнего бьефа после нескольких лет эксплуатации ливнеспуска, дно выходного оголовка располагают на 90 см ниже дна лотка.

Конструкцию ливнепровода (ливнеспуска) из напряженно армированных железобетонных блоков предложили инженеры Е. Г. Штепа и М. З. Повлоцкий. Вместо лотка над каналом в выемке устраивают также над каналом сборную железобетонную трубу прямоугольного сечения, рассчитанную на пропуск расхода 2,5 м/сек, на сборных опорах; на выходном части трубы устраивают гаситель кинетической энергии потока. Рассматриваемая конструкция экономит значительное количество цемента и металла.

Рис. 5—7. Детали лоткового ливнеспуска (размеры в мм): а — соединение прогонов и насадки; б — деталь фундаментного башмака.

Для пропуска воды над понижениями местности, дорогами, каналами, реками устраивают акведуки (деревянные, железобетонные и реже металлические) в том случае, если габарит дороги, уровень воды пересекаемого канала или реки ниже пролетного строения акведука. Деревянные акведуки представляют собой мост подкосно-ригельной системы, поддерживающий прямолинейный лоток обычно прямоугольного и реже полуциркульного сечения. Железобетонные акведуки, устраиваемые над глубокими и сравнительно узкими оврагами, можно осуществить в виде арочной конструкции, если берега достаточно прочны для восприятия распора от пят арок (рис. 5—8). Применение балочной конструкции в данном случае потребовало бы длинных и массивных опор-рам, что значительно повысило бы стоимость сооружений.

При переходе бурной реки с неустойчивым руслом (в предгорных районах), сильно размываемым во время паводков, также нежелательна постановка промежуточных опор в русле реки; перекрытие же одним пролетом реки потребовало бы чрезмерно высоких бортов акведука, работающих в качестве несущих нагрузку балок.

В таком случае возможно перекрытие пролета аркой с подвеской к ней лотка акведука. Лоток акведука в такой конструкции работает как затяжка, принимая па себя распор арки; распор на берега реки здесь не передается. Подобная система акведука применима при залегании в берегах грунтов средней прочности, не скальных.

В последнее время при трассировке каналов через горные реки находят применение подвесные акведуки 2 (рис. 5—9) типа подвесных мостов (Крымский мост в Москве).

Рис. 5—8. Арочный акведук (фасад и поперечны!"! разрез).

Достоинством подвесных акведуков является простота, легкость и стандартность элементов их конструкций, сравнительные удобства строительства в горных условиях, значительные величины пролетов

(до 50 м). Пилоны устраивают из труб (диаметром 200 мм и более), опирая их на сваи-трубы, заполненные армированным бетоном.

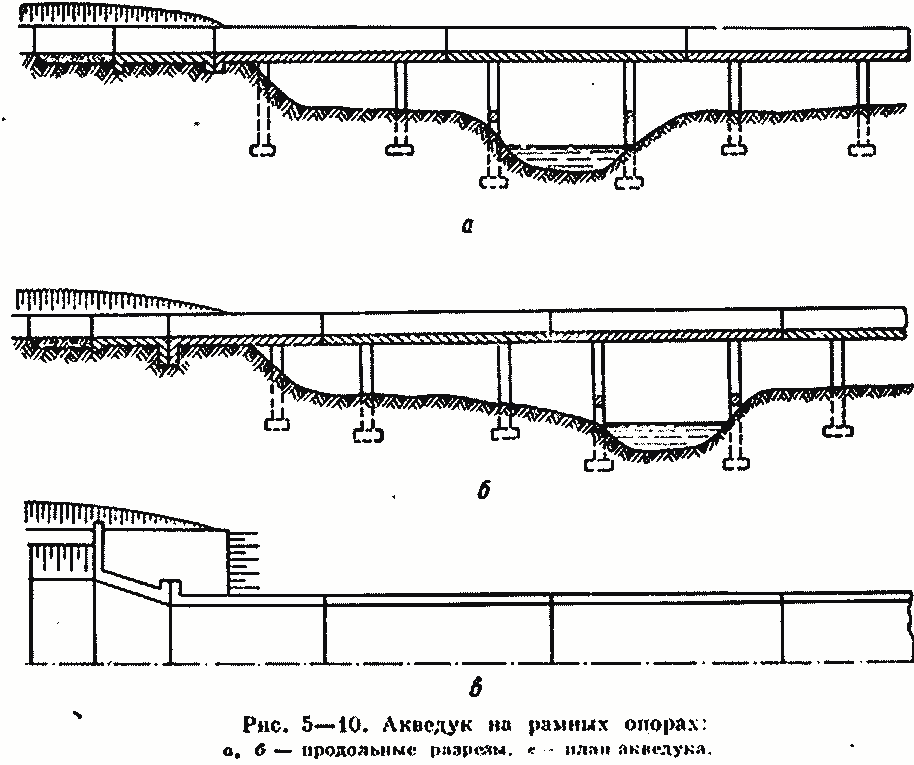

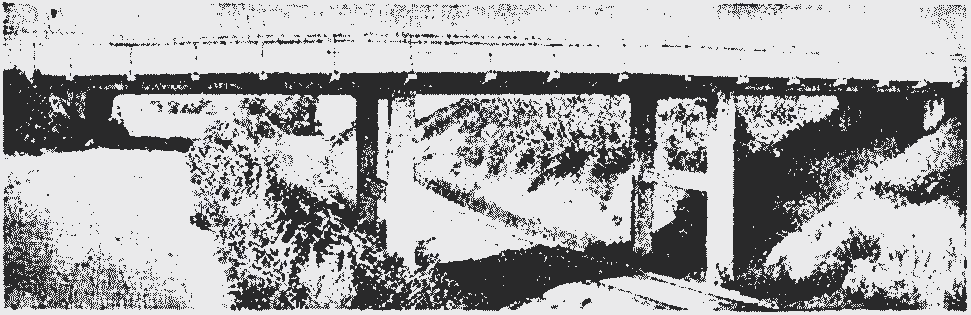

Широкие и неглубокие поймы с небольшими паводковыми расходами переходят каналом в насыпи и над руслом реки — акведуком рамной конструкции.

Если паводковые расходы велики и для пропуска их приходится оставлять широкий пролет, перекрыть которым одной рамой из-за ее большой длины нельзя, ставят ряд двухконсольных одинаковых рам (рис. 5—10, а) или в средней части акведука ставят двухкопсольпые рамы (рис. 5—10, б), а в примыканиях к берегам — одноколсольные рамы.

Отдельно поставленные рамы соединяются между собой водонепроницаемыми гибкими швами, компенсирующими изменение размеров лотка акведука вследствие нагрузки его водой и температурных деформаций в нем.

Вторая система предпочтительнее первой по следующим соображениям: в средней части акведука соседние консоли одинаково прогибаются, расширяя (при пропуске воды) пли сокращая ширину шва (при пустом акведуке). Одинаковость прогибов консолей дает возможность устроить между ними надежно работающий гибкий шов простой конструкции. На стыке консоли с береговым устоем не только будет изменяться ширина шва при пропуске через акведук воды (или при изменениях температуры воздуха и воды), но и опускаться конец консоли относительно неподвижного устоя, что осложнит устройство шва.

Соединяя акведук с входной частью не консолью, а обычной опорой, мы избегаем се опускания при пропуске воды и тем самым получаем более простую и надежную конструкцию соединительного шва.

Переходы над дорогой перекрываются обычно одной рамой (рис. 5—11).

2 В. Д. Кондрашек. Подвесные акведуки на оросительных каналах Дагестана. "Гидротехника и мелиорация" № 12, 1951.

Рассмотренные выше сборные лотки-ливнеспуски могут найти широкое применение в качестве акведуков, тогда в них не будет отсутствовать выходная часть с перепадом в 90 см. Для увеличения пропускной способности следует ставить несколько лотков рядом друг с другом.

Скорость воды в акведуке назначают несколько большую, чем в примыкающих к нему каналах, — около 1—2 м/сек, с тем, чтобы не допускать осаждения в лотке наносов. Казалось бы для материала лотка (дерево, железобетон, металл) можно было бы принять значительно большую скорость (до 15 м/сек), однако этого не допускают по следующим соображениям. Большая скорость вызовет большие уклоны лотка, т. е. понижения уровня на выходе из акведука, следовательно, она сопряжена с потерей командования в горизонтах; кроме того, такие скорости в сущности переводят акведук в быстроток и требуют для гашения кинетической энергии устройства на выходе из акведука водобойного колодца или другого вида гасителя. Гасители за быстротоками обычно устраивают в выемке, здесь же пришлось бы ставить их наверху берегового откоса, и всякая незначительная фильтрация швов гасителя, вообще несущественная для выхода из нормального быстротока, здесь была бы весьма опасной для устойчивости берегового откоса.

При больших скоростях в лотке акведука, конечно, уменьшатся его размеры, но экономия стоимости от этого, во-первых, невелика, так как опорные части почти сохраняют свои размеры, а во-вторых, сомнительна, если учесть сложность эксплуатации таких акведуков.

Гидравлический расчет входа в акведук ведется, как для затопленного донного водослива (рис. 5—12):

![]() (5-2) где h и b — глубина воды в акведуке и его ширина; остальные обозначения — прежние.

(5-2) где h и b — глубина воды в акведуке и его ширина; остальные обозначения — прежние.

Так как z колеблется около 0,10—0,15 и, то, зная глубину воды в канале hб, примерно можно наметить глубину ее в акведуке h=hб-z и далее найти b.

Округляя полученное значение b и подставляя его в формулу, окончательно найдем глубину воды в акведуке. Далее, рассматривая движение по акведуку как равномерное, найдем его уклон.

Если бы выход из акведука был в точности таким же, как и вход, то уровень воды в низовом канале стоял бы примерно на z выше уровня в акведуке и весьма возможно, особенно при небольшом встречном ветре, подпер бы воду в акведуке на z и далее в верховом канале. Возможно устройство и входа и выхода одинаковыми, но тогда следует предусмотреть повышение уровня в акведуке на z против расчетного и соответствующее повышение бортов акведука.

Если нежелательно повышение бортов акведука, тогда следует выходную часть выполнить опускающейся на z к низовому каналу (рис. 5—12).

Рис. 5—11. Акведук на рамных опорах над железной дорогой.

В целях возможно большего ослабления фильтрации под входной и выходной частями акведука их делают удлиненными — до 4 глубин воды в канале и более; кроме того, полезно в начале входа и в конце выхода забивать шпунтовые стенки (в деревянных акведуках) или устраивать стенки-шпоры из бетона и железобетона.

Рис. 5—12. Вход в акведук (а) и выход из него (б).

Такие стенки могут быть заменены уклад кой по руслу каналов глинобетона с защитой его сверху одеждой (плиты, мостовая и т. п.). Для понижения уровня грунтовых вод, просачивающихся из каналов и через неплотные швы, рекомендуется по сторонам акведука параллельно ему закладывать глубокий закрытый дренаж (гравелистопесчаный слой, гончарные и другие трубы и т. п.), отводящий грунтовую воду с откосов в пойму (рис. 5—13).

Соединительный шов между входной (и выходной) частью и акведуком (на рис. 5—13 показаны два варианта шва) должен быть шарнирным и водонепроницаемым; швы между концами консолей и рам акведука устраивают металлические, гудронные, полиэтиленовые и резиновые. Металлические швы просты, но сильно ржавеют и трудно ремонтируемы; для свободы изменяемости ширины шва один конец металлической пластинки, для предупреждения схватывания ее с бетоном, перед бетонировкой покрывается маслом, мылом, парафином (рис. 5—14). Битумные швы показаны на рисунке 5—14, 6 и в; здесь металлические пластинки только предохраняют битум от вытекания из шва; для деформации шва дыры под болты в наружной металлической пластинке с низовой стороны ее (по течению) делаются овальными.

Резиновые и полиэтиленовые швы показаны на рисунке 5—14, г и д; в первом из них шов перекрывается прорезиненным полотном, во втором — шов перекрывается прорезиненной трубкой диаметром 5—7 см; трубка имеет по бортам 1—2 отверстия для заполнения ее водой акведука с целью предупреждения ее сплющивания. Трубка защищается металлической пластинкой. Последний шов — наиболее простой и хорошо работающий, если углубление, куда вставляется трубка, предварительно зажелезнено.

Рис. 5—14. Конструкции донных и бортовых швов акведука.

Рис. 5—15. Рама акведука.

Вспомогательная рама ставится или поверх дна лотка или под дном лотка, что обязательно для судоходных акведуков. Акведук должен быть проверен на устойчивость при боковом ветре, считая лоток его свободным от воды; напряжение грунта под опорами поверяется при загруженном водой акведуке и боковом ветре.

Поверх небольших акведуков устраивают балки-схватки, по которым прокладывают служебный мостик; для широких акведуков с нижними вспомогательными рамами мостики устраивают над бортами или вдоль бортов, для чего выпускают плиту дна лотка наружу.