§ 7—2. ШАНДОРЫ. СПИЦЫ, ПЛОСКИЕ ЗАДВИЖНЫЕ ЗАТВОРЫ

Шандоры.

Шандорами называются доски, брусья или балки более сложного очертания, укладываемые в пазах горизонтально одна на другую в виде стопки, закрывающей отверстие гидротехнического сооружения.

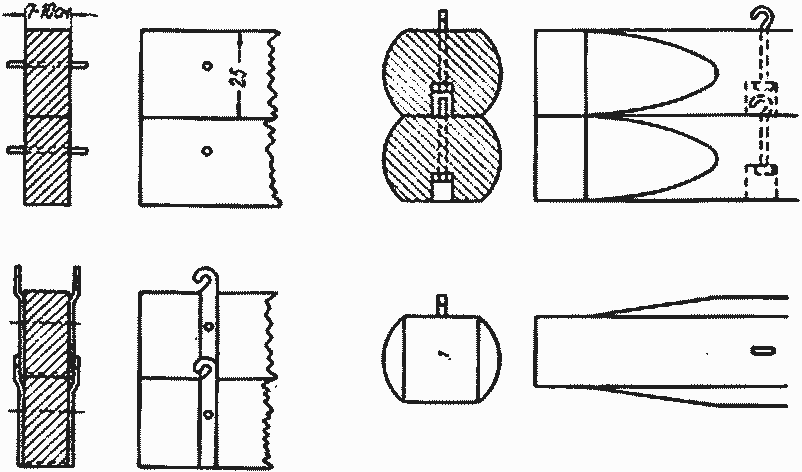

Рис. 7—3. Деревянные шандоры.

На рисунке 7—3 показаны дощатые и брусчатые шандоры и приспособления для их подъема с помощью багров (двурогих для левых дощатых шандор). Выступающие из шандор штыри или крюки зачастую обволакиваются мусором, содержащимся в воде, что препятствует хорошему прилеганию шандор друг к другу.

Пазы для деревянных шандор показаны на рисунке 7—4. При небольших по ширине и высоте пролетах паз в бетонной стенке (рис. 7—4, а) тщательно выравнивается и железнится; при больших пролетах выравнивание паза достигается обделкой его прокатным уголком (рис. 7—4, б), жестко соединяемым с бетоном арматурными концами, приваренными к уголку. Сверху паз для удобства вкладывания в него шандор уширяется.

Шандоры рассчитывают как свободно лежащие балки, загруженные гидростатическим давлением воды, уровень которой считается совпадающим с верхом шавдорной стенки; шандоры поверяются еще на напряжение от смятия поперек волокон у внешнего края паза. Паз должен быть достаточно просторным для свободного размещения в нем шандор; его торцовая стенка должна отстоять от конца шандора на 2—3 см.

Паз в деревянной стойке (рис. 7—4, г) образуется выемкой в ней четверти, прикрытой спереди пластиной; пазовая стойка сзади усиливается вспомогательной стойкой, обшитой с обеих сторон досками.

Рис. 7—5. Металлические задвижные шандоры.

Деревянные шандоры обычно употребляются для перекрытия пролетов до 3 м ширины и 3 м глубины (от поверхности воды); для больших пролетов к глубин они применяются редко; в этих случаях переходят к металлическим шандорам двутаврового сечения, уплотнение между которыми и в пазу достигается деревянными брусками, прибалчиваемыми к двутаврам (рис. 7—5).

Для перекрытия широких (более 10 м) и глубоких пролетов задвижные шандоры, вследствие больших подъемных и опускных усилии, не применяют; вместо них употребляют металлические фермы, снабженные двумя парами колес (рис. 7—6), с металлической обшивкой со стороны верхнего бьефа и деревянным уплотнением между собой. Уплотнение в пазу достигается металлической трубой диаметром 12—15 см, опускаемой до флютбета после установки всех шандор.

Для отверстий плотины Борисоглебской ГЭС пролетами по 12 м и напором в. 7 м применены арочные ремонтные заграждения с радиусом в 7 м. Шандоры, высотой по 500 мм каждая, выполнены из металлического коробчатого сечения с деревянными уплотнениями1.

1 Ю. Д. Проценко, А. Г. Василевский. Механическое оборудование гидротехнических сооружений каскада ГЭС на реке Паз (Паатсо-йоки). «Гидротехническое строительство» № 10, 1964.

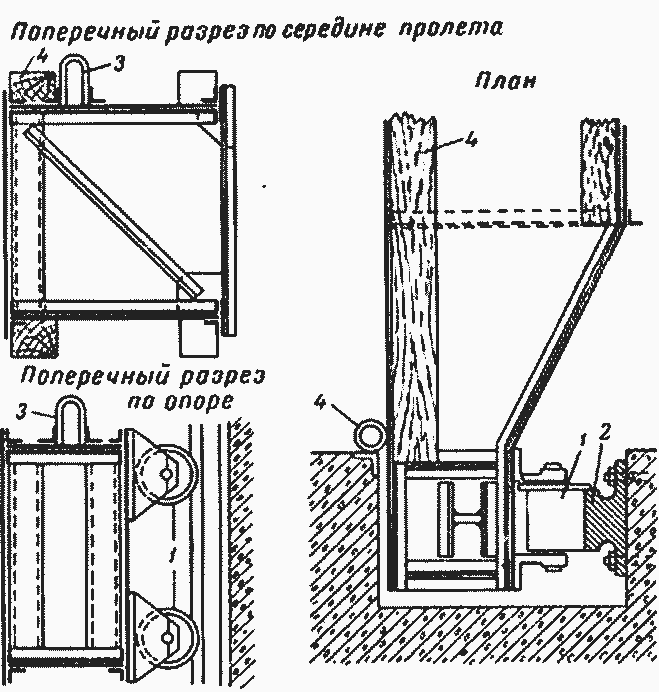

Рис. 7—6. Металлические колесные шандоры:

1 — колесо; 2 — рельс; 3 — подъёмная проушина; 4 —уплотнение.

Рис. 7—7. Деревянные шандоры со съемными стойками:

1 — съемная стойка; 2 — мостик; 3 — штыри; 4 — приямок; 5 — шандоры.

Рис. 7—8. Съемные стойки для деревянных шандор.

Металлические шандоры тяжелы и дороги; для маневрирования ими нужны сильные подъемники. На внутрисистемных гидротехнических сооружениях, работающих на выравненном режиме стока, колесные металлические шандоры можно заменить дощатыми задвижными, если на пролете поставить для них дополнительные стойки. Па рисунке 7—7 показана двутавровая металлическая съемная стойка, опирающаяся внизу на приямок в флютбете, а вверху на служебный мостик, в который втоплены по два штыря на каждую стойку; в правильно поставленной стойке штыри входят в дыры уголка, приваренного к стойке. На рисунке 7—8 приямок заменен выступом-упором, что удобнее в случае, если поток несет много дойных наносов; штыри заменяют более прочной коробкой из уголков, фиксирующей правильное положение стойки.

Когда минует надобность в шандорах, стойки убирают на склад возле сооружения.

Шандоры применяют в качестве ремонтно-аварийных затворов; в небольших сооружениях они являются и основными затворами; они используются и как вспомогательные затворы при водозаборных сооружениях, когда переливом через шандорную стенку забирается более чистая вода верхних слоев потока.

Кроме рассмотренных, имеются шандоры кругового сечения и шандоры, выполненные из железобетона.

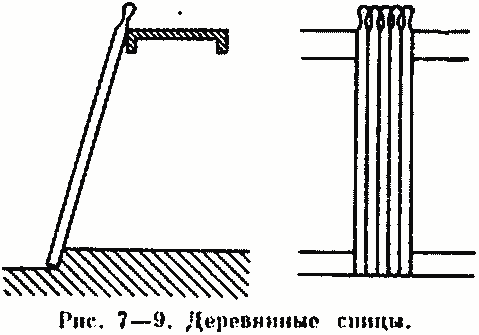

Небольшие шандоры опускают и поднимают вручную, колесные — лебедками. Большими задвижными шандорами маневрируют с помощью тяжелой (металлической или железобетонной) захватной балки на колесах, которая своим весом опускает шандору, а при подъеме, захватывая за крючья шандору, поднимается вместе с ней лебедкой Опускание и подъем шандор лучше производить при закрытом (основным затвором) пролете. Спицы. Спицами возможно перекрывать длинные, неглубокие пролеты; они представляют собой деревянные брусья прямоугольного сечения, вплотную поставленные друг к другу и свободно опирающиеся па две опоры — на служебный мостик и на уступ в флютбете (рис. 7—9). Для удобства установки и предупреждения всплывания спиц до создания ими подпора их располагают наклонно — от 1/4 (короткие спицы — до 2 м) до (длинные спицы — 5 м).

Рис. 7 — 10. Нижняя опора трубчатых спиц.

Вследствие щелистости стенки, собранной из прямоугольных спиц, происходят большие утечки воды. Щели между такими спицами трудно устранить: если спица приставляется к соседней неплотно, с зазором внизу, то из-за трения эту спицу нельзя пододвинуть вплотную к ранее поставленной.

Если вместо спиц прямоугольного сечения применить круглые металлические трубы, то можно добиться большей плотности примыкания таких спиц друг к другу, так как такие спицы можно перекатывать, т. е. пододвигать друг к другу. Чтобы нс было утечек в месте нижней опоры спиц, ее надо устраивать перпендикулярно к спицам и укреплять металлической обделкой (рис. 7—10).

Из-за утечек воды спицевые заграждения малопригодны для закрытия пролетов, но они удобны для регулирования расходов и уровней перед перегораживающими регуляторами, особенно когда надо пропускать небольшие расходы.

Пропуск таких расходов из-под затвора почти всегда требует устройства водобойного колодца, и все же не исключена возможность появления за водобойным колодцем сбойного течения; выпуская же воду через узкие щели между спицами, получаем хорошее успокоение в нижнем бьефе и без водобойного колодца (рис. 4—13).

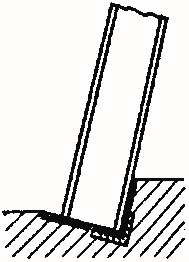

Рис. 7—11. Деревянный плоский затвор.

Плоские затворы. Деревянные плоские затворы делают из досок (обычно толщиной (5—8 см), соединяемых с помощью внутренних реек (рис. 7—11) или вчетверть (при соединении вчетверть возможны заметные утечки через стыки досок). Доски сплачивают шпонками, располагаемыми с напорной стороны. Для подъема затворы снабжают парными крючьями из полосового железа (8 х 50 мм).

Размеры таких затворов небольшие: ширина 1—1,5 м, высота 1,25— 1,7 м; напор допускают до 3,5 м. Концы затворов оковывают полосовым железом или прокатными уголками.

Доски затвора рассчитывают как свободно опертые балки, с учетом ослабления их шпонками. Затворы осмаливают или обрабатывают антисептическими составами.

Простейшие металлические плоские затворы (рис. 7 —12) состоят из уголковой рамы, соединенной с листовой обшивкой толщиной 4—5 мм; размеры их примерно те же, что и деревянных затворов.

Рис. 7—12. Металлический плоский затвор.

Для перекрытия больших пролетов плоскими металлическими затворами описанная конструкция неприемлема: одна рама не обладает достаточной жесткостью, обшивка получается чрезмерно толстой (из расчета ее на давление у низа затвора) и недогруженной в верхней части его. Для больших пролетов каркас затвора составляется из двух опорных стоек, верхней и нижней балок, образующих раму затвора, и из нескольких балок внутри рамы (ригелей).

Ригели делают из прокатных профилей высотой около 1/6—1/10 длины пролета и расставляют из условия равной нагруженности их давлением воды. Ригели рассчитывают как балки, свободно опирающиеся на две опоры; прогиб ригеля по должен превышать пролета для основных затворов и 1/лоо — для временных.

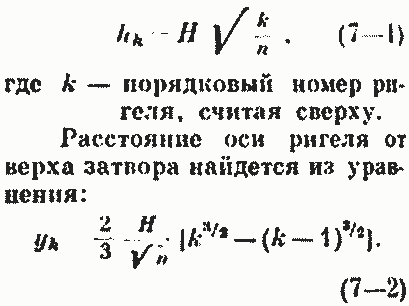

Равпопагруженность ригелей давлением воды находят но закону рычага, считая, что уровень воды совпадает с верхом затвора. Для поверхностного плоского затвора построение, определяющее положение равнонагруженных ригелей, показано на рисунке 7—13, а. На высоте затвора 11, как на диаметре, строят полуокружность, на нее сносят давления Н/п, где п — число ригелей, и из точек 1, 2 ... и т. д. диаметр засекают дугами с центром в верхней точке А диаметра. Полученные ординаты h1, h2 ... определяют границы равновеликих площадей нагрузок на ригеля:

Рнс. 7 — 13. Размещение равноиагружениых ригелем для поверхпостного и глубинного затворов.

При двух ригелях они будут равнонагружены, если их поместить на равном расстоянии от равнодействующей давления.

В плоских затворах, погруженных под уровень воды на величину а (рис. 7—13, б), расстановка равнонагруженных ригелей производится таким способом. Расстояние а сносят на диаметр АС (точка Д); радиусом АД засекают окружность и находят точку В; расстояние ВС делят на n частей; дальнейшее построение аналогично предыдущему.

Положение равновеликих площадей и ригелей можно найти из формулы1:

П. М. Бобин. О размещении ригелей. «Известия ВНИИГ». т. V, Л., 1932.

Изложенные приемы размещения равнонагруженных ригелей не являются точными: во-первых, потому, что закон рычага здесь применяется условно, без учета конструкций затвора, передающих давление от воды на ригели; во-вторых, затворы всегда окаймляются сверху ригелем, нужным для присоединения подъемной тяги, для восприятия случайных ударов от плавника и т. в.; в-третьих, нижний ригель ставится на такой высоте от дна, которая необходима для устройства донного уплотнения (15—25 см для небольших затворов и больше — для крупных); наконец, в-четвертых, не учитывается равенство толщины обшивки. Следует заметить, что ригели не рекомендуется ставить ближе 50 см друг от друга, иначе монтаж затвора будет затруднен.

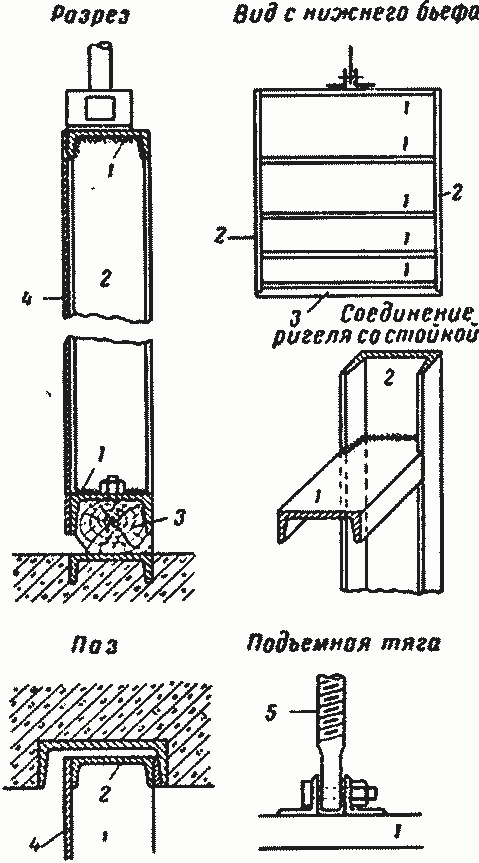

На рисунке 7—14 показал плоский ригельный затвор, состоящий из пяти ригелей коробчатого сечения и двух стоек такого же сечения. У ригелей в стыке со стойками обрезаются вертикальные полочки, они заподлицо входят в стойки и привариваются к ним; к каркасу затвора с напорной стороны прикрепляется металлическая обшивка. Донное уплотнение устраивается из деревянного бруса со скощенными краями (во избежание вакуума под ним при выпуске воды из-под затвора); в пазу задний скос у бруса не делается (иначе в пазу будет щель).

Поверхностные задвижные затворы требуют большого подъемного усилия Р, равного силе тяжести затвора G плюс сила трения Т в пазах.

![]() (7-6) где В и Н — ширина и высота затвора;

(7-6) где В и Н — ширина и высота затвора;

f — коэффициент трения, величины которого выбираются по таблице 7 — 1.

Таблица 7—1

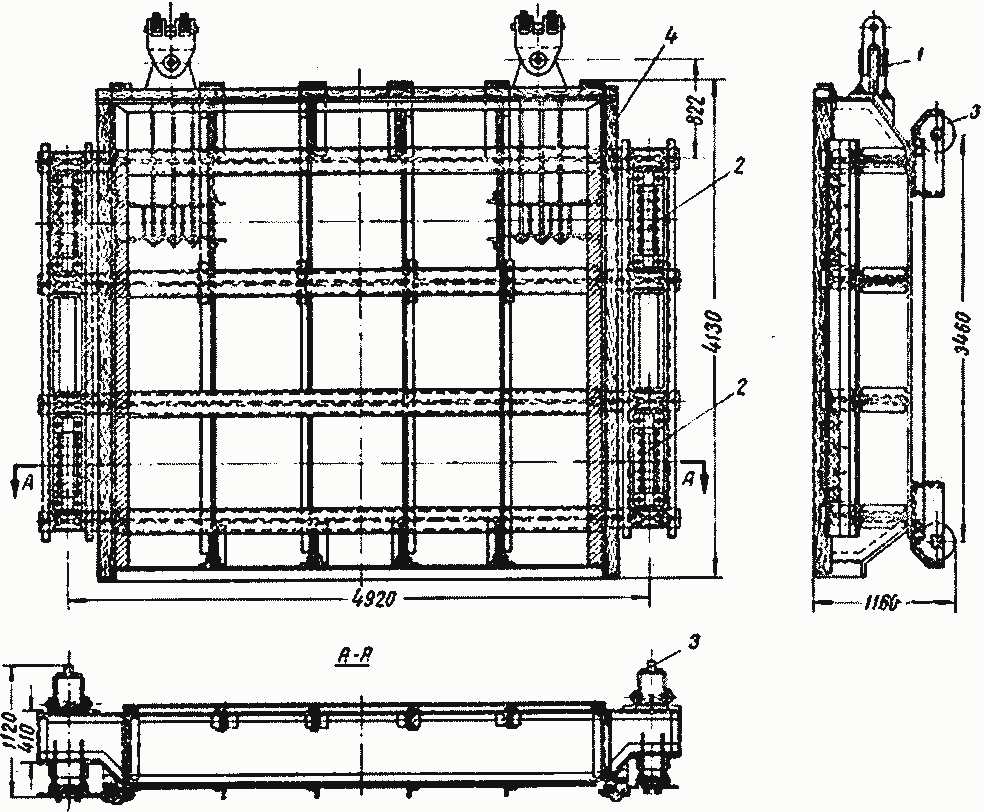

Рис. 7—14. Плоский ригельный затвор:

1 — ригели; ? — стойки; J — дойное уплотнение; t — обширна; .5 — иодъемный пинт.

Задвижные затворы требуют значительного усилия и для опускания, так как большей частью Т > G, поэтому они снабжаются жесткой подъемной тягой, проверяемой на продольный изгиб.

Пазовую стойку делают коробчатого сечения, но большего номера, чем стойки затвора; из-за косины полочек коробчатого профиля к пазовой стойке приваривают (или приклепывают) клиновидную стальную пластинку, на которую опирается стойка 2 затвора (рис. 7—14), или привинчивают впотай такую же бронзовую пластинку.

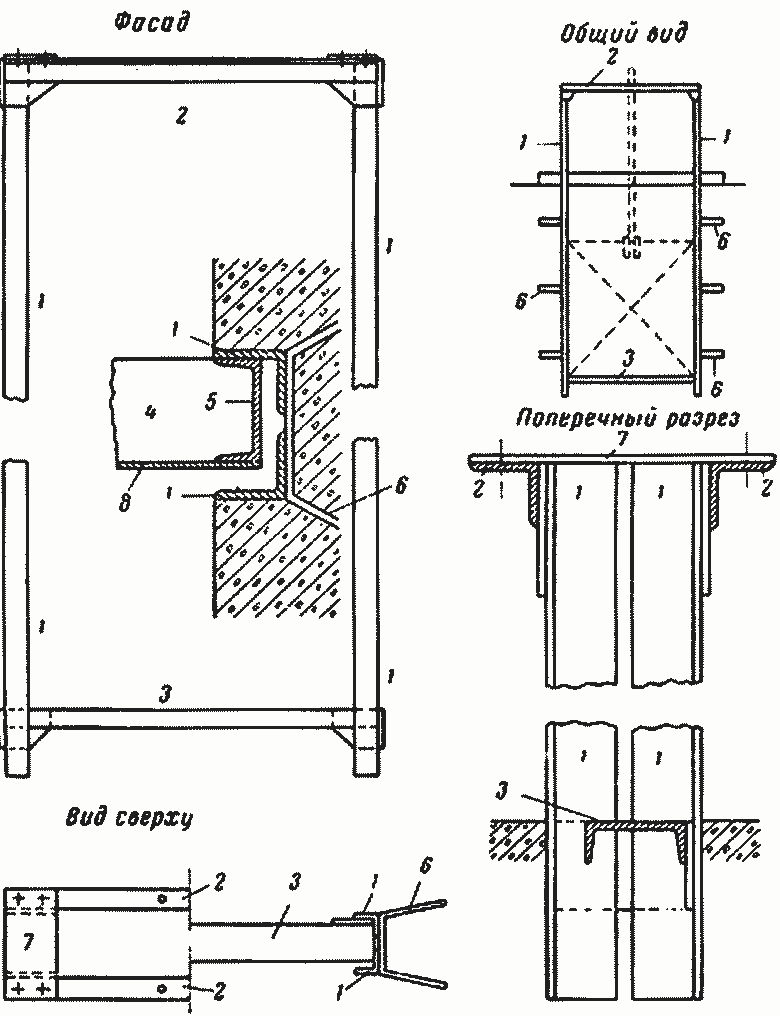

Рbс. 7—15. Закладная пазовая рама:

1 — стойки рамы; 2 — ригели пол подъемник; 3 — опорный ригель; 4 — ригель затвора; 5 — стойки затвора; 6 — анкеры; 7 — планка; 8 — обшивка.

На рисунке 7—15 показана закладная пазовая рама для задвижного затвора. Рама устанавливается (закладывается) в собранном виде до бетонировки и потом, после выверки правильности ее положения и закрепления ее, бетонируется в кладку быков или устоев. Раму конструируют сварной или клепаной, из коробчатых профилей (рис. 7—14) или из уголков (рис. 7—15). Планками-анкерами раму заделывают в бетой; сверху рамы ставят на болтах соединительные планки, снятие которых позволяет вынуть затвор из пазов. Анкеры нужны для восприятия части усилия, стремящегося вырвать стойки рамы (при принудительной посадке затвора).

Установку закладных частей и обетонировку их в случае крупных затворов ведут большей частью отдельно от кладки основных частей сооружения, оставляя в быках и устоях соответствующие штрабы, удобные для монтажа закладных частей и кладки штрабного бетона после возведения быков, устоев.

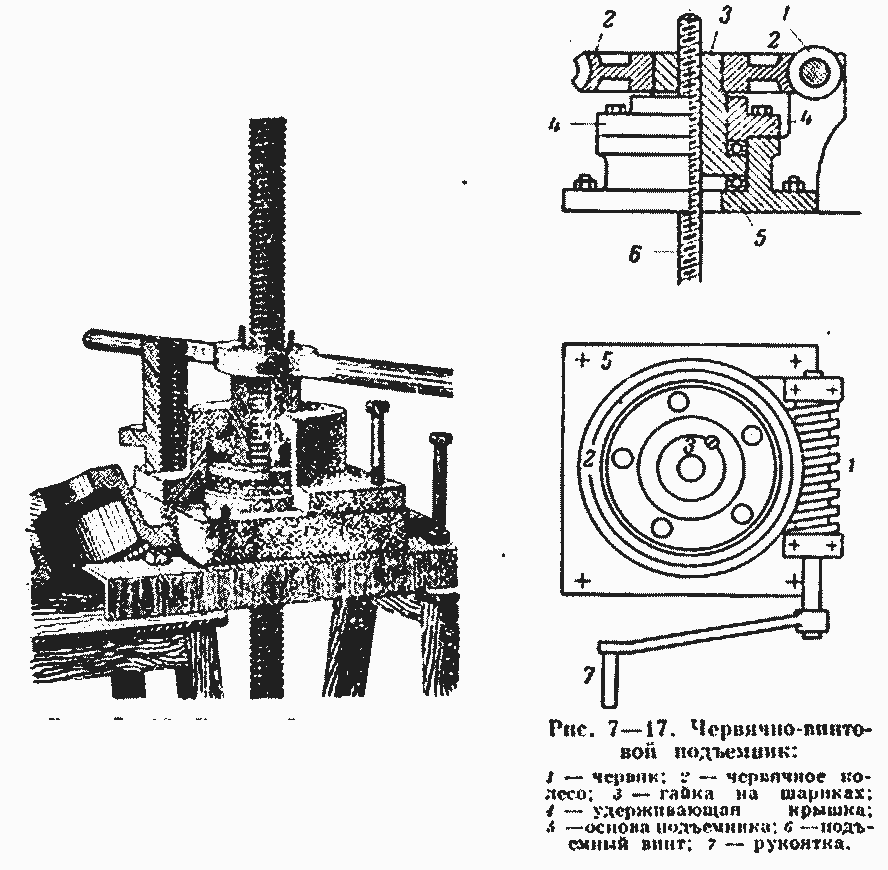

Рис. 7—16. Винтовой подъемник.

Задвижные затворы снабжаются подъемниками, большей частью винтовыми, реже реечными. На рисунке 7—16 показан винтовой подъемник, у которого вырезана (для показа) четверть. Подъемник состоит из бронзовой гайки (рис. 7—17), приводимой во вращательное движение надеваемым па нее ключом (рис. 7—16) или соединенным с ней червячным колесом, червяком и рукояткой (рис. 7—17); последняя может быть заменена штурвалом (рис. 4—8). Для того чтобы гайка при ее вращении не перемещалась вдоль винта, а оставалась в одной и той же плоскости, сверху ее наглухо (на болтах) прикрывают удерживающей крышкой; тогда вращение гайки заставит передвигаться вверх (или вниз) винт и шарнирно соединенный с ним затвор.

Червячно-винтовые подъемники могут развивать подъемное усилие в несколько тонн, винтовые — меньше.

Несмотря на возможность конструировать подъемники с большими подъемными усилиями, задвижные затворы не делают большими: они редко бывают больше 5—6 м2, из-за чрезвычайной медлительности подъема (или опускания) их.

Введение в практику полозов из древесно-слоистого пластика значительно расширяет область применения скользящих затворов, так как коэффициент трения скольжения пластика снижается более чем в 5 раз по сравнению с коэффициентом трения между обычным деревянным брусом и сталью. Древесно-слоистые пластики (ДСП) представляют собой плиты, образованные из березовых шпонов толщиной 0,55 мм, пропитанные фенольно или крезольноформальдегидными смолами и склеенные в процессе термической обработки под давлением 200 кгс/см2. При этом объемный вес ДСП-Б увеличивается до 1,3 m/м3; допускаемое удельное давление в полозах ДСП-Б, обжатых сжимающими усилиями с напряжением в 200 кгс/см2 принимается 400 кгс/см2 (4000 н/см2); расчет полоза и ДСП-Б на смятие ведут по наиболее загруженном полосе.

Рис. 7—18. Полоз из древесно-слоистого пластика.

1 — древесно-слоистый пластик; 2 — полоса из нержавеющей стали.

Рис. 7—19. Плоский затвор с опорами скольжения.

1 — подъемная тяга; 2 — полоз; 3 — обратное колесо; 4 —уплотнение.

Конструкция полоза с древесно-слоистым пластиком, установленным непосредственно на затворе показана на рисунке 7—18. Радиус головки

рельса принимается 10—20 cм, ширина рельса (ширина полосы из нержавеющей стали) 2,5—4,0 см при интенсивности опорного давления на 1 пог. .и длины рельса 1000—2000 кг.

Конструкция затвора с опорами скольжения из ДСП-Б, установленного у глубинного отверстия, показана на рисунке 7—19.