Задачи гидравлического расчета перепада заключаются в установлении основных размеров его частей, обеспечивающих нормальные условия движения воды при входе в перепад, в самом сооружении и при выходе ее в нижний бьеф.

Расчет входа. Вход в перепад устраивается по типу донного водослива, реже как водослив с приподнятым порогом и еще реже как отверстие. Истечение совершается как свободное и здесь применимы формулы (4—3) и (4—4). При устройстве трапецеидального водослива (рис. 6—13) расход его находится из формулы:

![]() (6-5) где b — ширина трапеции понизу; п — заложение ее откосов.

(6-5) где b — ширина трапеции понизу; п — заложение ее откосов.

Трапецеидальные водосливы применяют тогда, когда требуется поддерживать перед водосливом такие глубины Н, которые достаточно точно соответствуют равномерному движению в каналах при любых расходах, т. е. тогда, когда пропуск воды через водослив не должен вызывать в канале ни спада, ни подпора.

Прямоугольные водосливы не обладают этим свойством. Обычно за расчетный расход входа в перепад принимают нормальный расход; тогда при пропуске максимального расхода перед перепадом будет создаваться небольшой подпор, а при пропуске минимального расхода — небольшой спад. При большой разнице в величинах максимального в минимального расходов, в целях уменьшения и подпора и спада, входу в перепад придают трапецеидальную форму 1.

Так как в уравнение расхода через трапецеидальный водослив входит. кроме неизвестной b, еще и п (заложение наклонных стенок трапеций), то для отыскания их необходимы два уравнения 2:

Рис. 6—13. Трапецеидальный и щелевой водосливы.

(6-6)

(6-7)

Для отыскания значений Ъ и п по решенным уравнениям (6—6) необходимо иметь кривую зависимости расхода канала от его наполнения.

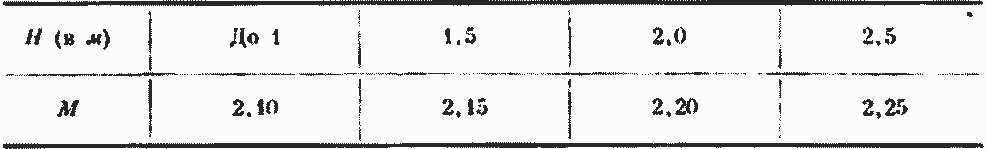

В качестве первого приближения принимаются следующие значения коэффициента расхода (табл. 6—1).

Щелевой водослив получается из трапецеидального путем разбивки его на несколько узких щелей (на рисунке 6—13, например, на четыре); тогда заложение щелей будет составлять 4 : п.

Если придать граням трапеций щелевого перепада плавно обтекаемые формы, как показано на рисунке 6—10, то получим ε — 1 и следующие коэффициенты расхода (табл. 6—2).

- Полное соответствие глубин равномерному движению будет при криволинейном очертании водослива.

- В. Д. Журин. Гидравлический справочник. Ташкент, 1929.

Расчет подобоя.

Кинетическая энергия воды на перепаде преобразуется в другие ее виды затоплением падающих в колодцы струи.

Таблица 6-2.

Затоплением прыжка в колодцах перепада достигаются следующие цели: флютбет водобоя,

защищенный слоем воды, слабее истирается падающей струей и содержащимися в ней наносами; струя, падая на воду колодца, тем самым скорее (относительно) успокаивается и тем с меньшей динамичностью действует на сооружение, чем больше масса воды колодца; уменьшается образование водяной пыли; наконец, затопление падающей струи гарантирует соответствие расчета условиям работы перепада, т. е. невыскакивание струи из колодца, что было бы опасным и для целости сооружения и для устойчивости грунта русла за сооружением.

Струя воды, падая в колодец, не растекается сразу во всей массе воды колодца, а движется по флютбету сначала сосредоточенной струей, потом постепенно расширяется и, ударяясь о водосливную стенку, переливается через нее в следующий колодец.

Под струей образуются незамкнутые вихри: у вертикальной стенки падения относительно спокойные и устойчивые по размерам для постоянного расхода через перепад, а у водосливной стенки — менее спокойные и менее устойчивые, вследствие пульсирующего давления главном струн. Наибольший вихрь образуется над струей с бурным состоянием воды в нем вследствие пульсации главной струн и выделения из нее захваченного ею воздуха при падении в колодец. Форма, интенсивность, размеры и даже число вихрей зависят от размеров и формы элементов колодца и расхода воды через перепад.

Гидравлическим расчетом водобоя устанавливают его минимальные вертикальные и горизонтальные размеры, обеспечивающие вполне удовлетворительную работу.

В перепадах прямоугольного сечения постоянной ширины существующий прием расчета водобойного колодца заключается в следующем. Предполагают, что падающая струя ударяется о флютбет и приобретает в месте падения наименьшую толщину (рис. 6—14), которая сопрягается надвинутым прыжком с водой колодца: подсчитывают сопряженную с А, глубину по формуле:

![]() , (6-8)

, (6-8)

где а — коэффициент Кориолиса, принимаемый равным 1,05—1,1.

Далее, придают такие размеры глубине колодца d, чтобы высота Н1 переливающейся воды через гребень над второй ступенью, сложенная с d, была не меньше h2, т. е. чтобы:

![]()

(6-9)

Для нахождения глубины h1 пользуются уравнение падения струн.

Рис. 6—14. Расчетная схема водобоя перепада.

вызывающие расширение струп на пути от уровня воды в колодце до флютбета, не учитываются. Реакция водобойной стенки учитывается гидростатически, а не гидродинамически.

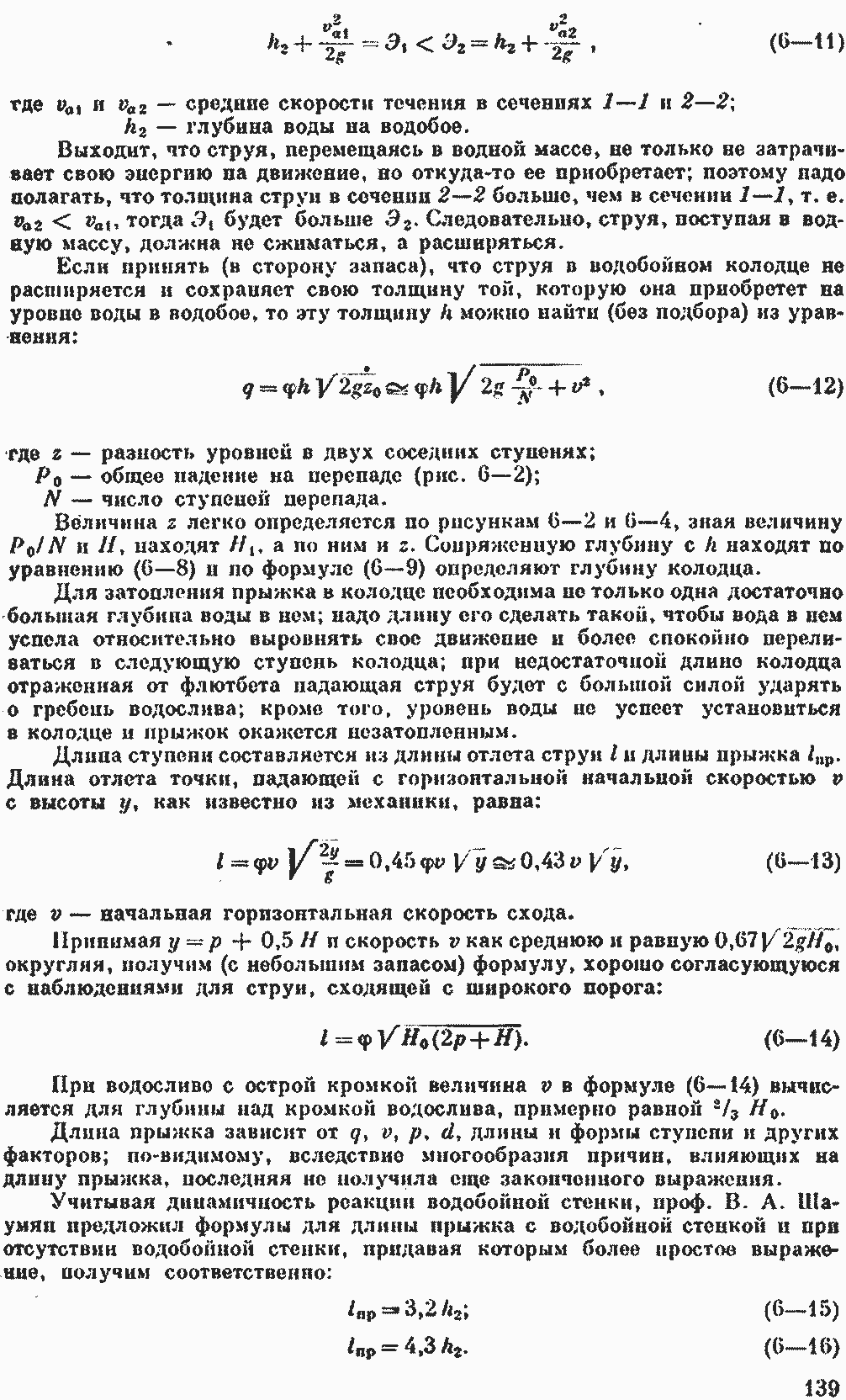

Учитывая сделанные замечания, можно в формулах (6—10) принимать следующие величины коэффициента φ (табл. 6—3):

Таблица 6—3

Расчетная схема водобоя перепада по рисунку 6—14 несколько упрощает изучаемое движение; струя, падая, постепенно сужает свою толщину до h1, до так называемой сжатой толщины на флютбете, т. е. струя постепенно увеличивает скорость. Если взять два сечения струи 1—1 и 2—2 и подсчитать для них величины удельных энергий (т. е. отнесенных к уровню поверхности водобоя), то получим, что:

Расчет водобоя ступенчатого перепада с прямоугольным поперечным сеченном, расширяющимся по длине ступени от b в начале до В в конце (нижняя ступень на рисунках 6—2 и 6—4).

Расчет водобоя в общем сохраняется прежним; сопряженная глубина h2 находится из формулы прыжковой функции, имеющей для прямоугольного русла перепада следующий вид:

Длина ступени назначается по предыдущему.

Расчет выхода. Если выход устроен как колодец (рис. 6—2), то его расчет можно вести но формуле (6—17); при атом надо стремиться выпустить воду в канал не сосредоточенной струен, а струен, идущей по всей ширине канала. С этой целью ширину выходного конца водобоя делают такой же, как и ширину канала по дну.

Однако при больших разницах в ширине перепада и канала устроенный, как показано на рисунке 6—2, выход может не обеспечить равномерного вытекания воды из перепада в канал; вода будет выходить сосредоточенной срединной струей, образуя по бокам вальцы с вертикальной осью, в которых будет циркулировать вода.

С целью выравнивания удельных расходов потока при выходе его из последней ступени перепада или даже создания некоторого (незначительного) превышения их у продольных стенок по сравнению с удельными расходами в середине потока водобойную стенку на выходе устраивают не горизонтальной, а слегка приподнимающейся от стен к середине. Формы такой стопки устанавливаются путем лабораторных исследований для условий пропуска нормального расхода; тогда при пропуске наибольшего и наименьшего расходов удельные расходы на водосливной стенке не будут распределяться равномерно, но отклонения от равномерности будут невелики.

Быстротоками называют такие сооружения, которые с большими скоростями переводят воду из верхнего канала в нижний по лотку без отделения струн воды от лотка. Уклон дна лотка быстротока всегда делается больше критического, почему истечение воды через вход в быстротоках не зависит от движения ее по лотку. Расчет входа в быстротоках поэтому ничем не отличается от расчета входа в перепад.

Вследствие больших скоростей движения воды по быстротоку, его размеры и уклон определяются заданной наибольшей допускаемой скоростью для материала лотка и качества воды (в отношении содержания в ней наносов).

Быстротоки состоят из входа, самого лотка-быстротока (водоската), успокоителя и выходной части, соединяющей лоток с нижним каналом (рис. G—15).

Вход в быстроток. У длинных быстротоков входную часть делают такой же, как и у перепадов; в коротких быстротоках, пропускающих большие расходы воды, вход устраивают по плавно очерченной воронке. Вызывается это тем обстоятельством, что вследствие большого отжима потока от стен прямолинейной воронки основная масса потока движется по середине лотка, что значительно осложняет работу водобойного колодца или других конструкций перехода в нижний бьеф и вызывает образование массы брызг и тумана. В длинных быстротоках отмеченная неравномерность потока сглаживается к подходу в водобойный колодец, но в них наблюдается другое характерное явление.