1-3.3 Определение цены установленной мощности

«Единовременная» стоимость установленной мощности

«Единовременная» стоимость генерирующей установки обычно выражается в долл./кВт. Например, единовременная стоимость угольной электростанции может составлять 1050 долл./кВт, и соответственно электростанция с установленной мощностью 1000 МВт будет стоить 1050 млн. долл. С экономической точки зрения эта величина представляет собой приведенную (к настоящему моменту времени) текущую стоимость станции, которая должна быть выплачена (при ее покупке) как «единовременно вносимая сумма», полностью покрывающая издержки на строительство электростанции.

Обычная газотурбинная установка (ГТУ) имеет «единовременную» стоимость около 350 долл./кВт. Хотя ГТУ в три раза дешевле, чем угольная станция, в некоторых случаях угольная станция является более дешевой альтернативой. При выборе генерирующей установки необходимо также принимать во внимание величину топливной составляющей затрат. Угольные станции строят, потому что их топливные затраты на единицу вырабатываемой электроэнергии меньше, чем у ГТУ. Пусть уголь стоит 10 долл. на 1 МВт-ч произведенной энергии, тогда как стоимость топлива для ГТУ доходит до 35 долл./МВт-ч. Какая же станция будет дешевле?

Для решения задачи выбора генерирующей установки необходимо иметь больше информации. Результат будет зависеть от ожидаемой загрузки электростанции, а это в свою очередь определяется тем, какую нагрузку она будет обслуживать. Для конкретности примем, что коэффициент продолжительности нагрузки составляет 25% (2190 ч/год).

Какую же станцию дешевле использовать?

Если не вдаваться в детали, эта задача кажется несложной. Единовременная стоимость определяет постоянные затраты на производство электроэнергии, а стоимость топлива на единицу выработанной энергии определяет переменные затраты. Коэффициент продолжительности достаточно точно характеризует нагрузку. Однако задачу по-прежнему невозможно решить, поскольку постоянные затраты на установленную мощность измеряются в неправильных единицах. Единовременные затраты, измеренные в долл./кВт, нельзя складывать с затратами на топливо, измеряемыми в долл./кВт-ч. Результат получится бессмысленным.

Заблуждение 1-3.1

Постоянные и переменные затраты измеряются в разных единицах

Поскольку установленная мощность обычно оплачивается сразу, а оплата за топливо осуществляется в течение всего периода эксплуатации электростанции, только переменные, а не постоянные затраты должны включать размерность времени.

1 Поток поставляемой мощности прерывается во время отключения генератора, но поток установленной мощности является непрерывным. В данной главе это различие не учитывается, и поток мощности, поступающей от генератора, рассматривается как непрерывный и постоянный.

Когда величины выражены в единицах измерения с одинаковой размерностью, они могут различаться только коэффициентами масштабирования. Различные количества какой-либо физической величины, выраженные в единицах одной и той же размерности, можно складывать друг с другом. Например, 1 МВт-ч можно сложить со 100 кВт-ч, и мы получим 1100 кВт-ч (или 1,1 МВт-ч). Но величины с разными размерностями единиц измерения складывать нельзя. В этом смысл известного изречения: «нельзя складывать яблоки и апельсины». Например, 1 МВт нельзя складывать с 1 МВт-ч. Инженеры и физики обращают особое внимание на несоответствия между единицами измерения, поскольку появление таких несоответствий всегда свидетельствуют о серьезных ошибках в проводимых расчетах. Любой расчет, в котором складываются мегаватты и мегаватт-часы, просто не имеет смысла.

Определение постоянных затрат с помощью кривых полных затрат

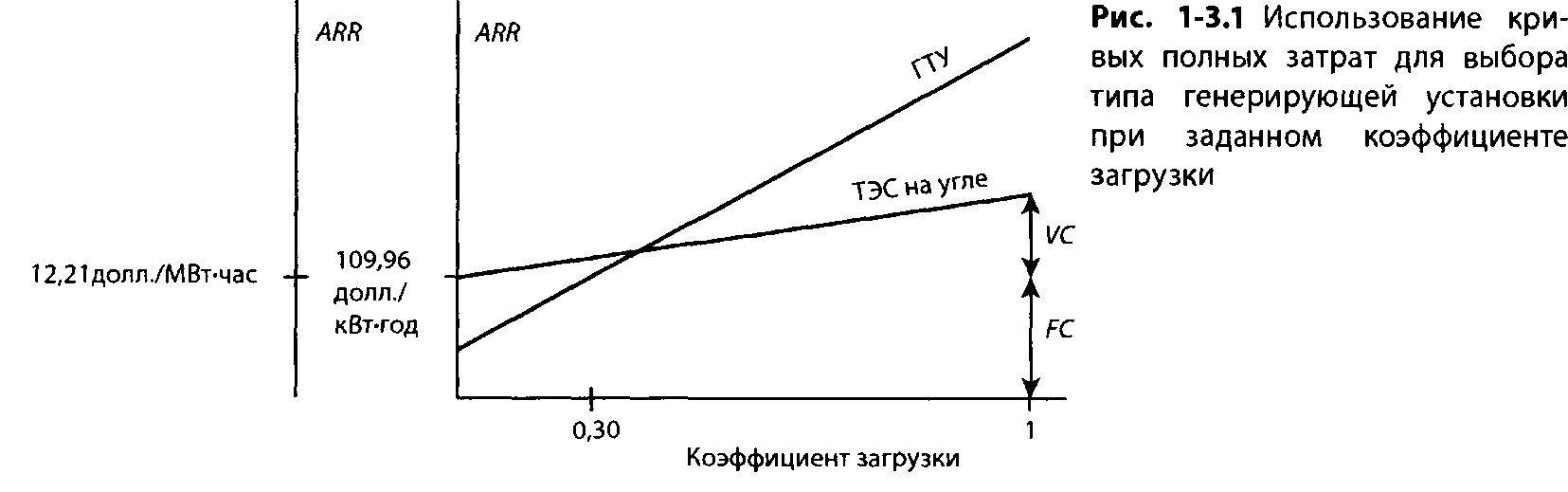

Кривые полных затрат, представленные на рис. 1-3.1, используются для сравнения затрат на производство электроэнергии с учетом трех показателей, влияющих на решение этой задачи: постоянных затрат, переменных затрат и продолжительности нагрузки (которая определяет коэффициент загрузки генерирующего агрегата). Анализ единиц измерения этих показателей неизбежно приводит к правильному выбору единиц измерения для постоянных затрат. Обычно данные кривые отражают годовой объем необходимой валовой выручки ARR на 1 кВт установленной мощности как функцию коэффициента загрузки cf. Коэффициент загрузки генерирующего агрегата характеризует (в %) степень использования его производственных возможностей, которая зависит от продолжительности обслуживаемой нагрузки1.

Обычно переменная составляющая затрат в ARR рассчитывается на основе стоимости топлива, выраженной в долл./МВт-ч, и приводится к долл./кВт в год2. Это составляет 87,60 долл./кВт в год для угольной станции и 306,60 долл./кВт в год для ГТУ (табл. 1-3.1). При этом предполагается, что электростанция работает весь год на полную мощность. Поэтому, чтобы найти переменную составляющую для конкретного значения коэффициента загрузки cf, эти цифры необходимо умножить на величину cf, т. е. в нашем случае на 25%.

С единовременной стоимостью установленной мощности дело обстоит сложнее. Угольная станция, цена которой выражается в 1000 долл./кВт, не стоит 1000 долл./кВт в год. Такое было бы возможно только при условии, что полный срок эксплуатации станции составляет один год, а ставка дисконтирования (процентная ставка) равна нулю.

Правильным подходом в данном случае является использование приведенной величины постоянной составляющей затрат в ARR, рассчитанной на основе единовременной стоимости станции, но с учетом ее амортизации в течение срока эксплуатации. Этот расчет эквивалентен расчетам платежей по закладной на недвижимость, срок которой равен сроку эксплуатации строения. Очевидно, что в этих расчетах должна быть учтена ставка дисконтирования. Формула расчета постоянной составляющей затрат с учетом амортизации имеет вид:

![]()

(1-3.1а)

1 Продолжительность измеряется в процентах (см. главу 1-4). Поэтому, если вся обслуживаемая нагрузка имеет одинаковую продолжительность, коэффициент загрузки равен продолжительности нагрузки. Если нагрузка имеет некоторый разброс значений продолжительности, то их необходимо усреднить.

2 Для простоты здесь принято, что переменные затраты — это только затраты на топливо. Затраты на эксплуатацию и обслуживание следует рассматривать как дополнительные составляющие переменных затрат, которые должны быть выражены в долл./кВт-ч.

Заметьте, что постоянные затраты FC зависят только от единовременной стоимости ОС, ставки дисконтирования г (процентов за 1 год) и срока службы станции Т (год)1.

Таблица 1-3.1. Технологические затраты

Электростанция | УС, долл./МВт-ч | УС, долл./кВт в год | ОС, долл./ кВт | ЕС, долл./кВт в год | ЕС, долл./МВт-ч |

Газотурбинная | 35 | 306,60 | 350 | 40,48 | 4,62 |

Угольная | 10 | 87,60 | 1050 | 109,96 | 12,21 |

Постоянные затраты рассчитаны при r = 0,1, Т = 20 для газотурбинных и Т= 40 для угольных электростанций. По уравнению (1-3.1а) вычисляются постоянные затраты в долл./кВт в год, которые затем пересчитываются в долл./МВт-ч делением на 8,76.

FC являются постоянным потоком стоимости, числовое значение которого в сумме с переменными затратами VC дает величину ARR, отнесенную к 1 кВт установленной мощности. Разумеется, в этом расчете предполагается, что коэффициент загрузки генерирующего агрегата равен 1. Если коэффициент загрузки с/меньше 1, переменная составляющая затрат УС должна быть пропорционально уменьшена. При этом постоянная составляющая затрат FCостанется неизменной, поскольку установленная мощность должна оплачиваться независимо от ее использования. Именно поэтому FC называются постоянными затратами. Формула для расчета ARR имеет вид:

Кривая полных затрат: ARR = FC + cfxVC.

В данной формуле ARR измеряется в долл./кВт в год, и поэтому размерность величин FC и cfxVC та же — «долл./кВт в год». Поскольку для ARR эти единицы измерения общеприняты, их нужно применять и для FC. Размерность у них та же, что и у единицы «долл./МВт-ч», и величины, измеряемые в долл./кВт в год, можно преобразовать в долл./МВт-ч делением на 8,76.

Переменные затраты обычно выражаются в долл./МВт-ч. Поэтому, чтобы произведение cfx VC выражалось в тех же единицах, что и ARR, коэффициент загрузки cf должен быть безразмерным. Действительно, этот коэффициент представляет собой долю электроэнергии, фактически вырабатываемой генерирующим агрегатом, от потенциально возможной выработки. Если фактический объем выработанной электроэнергии разделить на потенциальный, то получится безразмерная величина.

Утверждение 1-3.1 Цена энергии, мощности и установленной мощности выражается в долл./МВт-ч.

Хотя вырабатываемая (поставляемая) мощность измеряется в МВт, а электроэнергия в МВт-ч, цена для них устанавливается в долл./МВт-ч. Так же, как и вырабатываемая (поставляемая) мощность, установленная мощность характеризует поток энергии, измеряемый в МВт, и ее цена также определяется в долл./МВт-ч.

Плата за использование установленной мощности

Постоянные затраты — это затраты на установленную генерирующую мощность. Здесь можно возразить, что при покупке электростанции приобретается и установленная мощность, а производственный потенциал станции должен оцениваться в мегаваттах, а не мегаватт- часах. Это верно только отчасти. Если ГТУ с мощностью 1 МВт стоит 350000 долл., означает ли это, что 1 МВт установленной мощности стоит 350000 долл.? Нет, газовая турбина представляет ценность только потому, что она имеет определенный ожидаемый срок эксплуатации. Такая же газовая турбина, но более старая, стоит меньше, хотя ее установленная мощность также составляет 1 МВт. Следовательно, явно или неявно цена установленной мощности всегда имеет временное измерение.

Измерение установленной мощности в мегаваттах фактически свидетельствует о том, что мощность рассматривается в качестве потоковой (динамической) величины. Генерирующий агрегат мощностью 100 МВт обеспечивает поток установленной мощности2 с интенсивностью 100 МВт в течение некоторого периода времени. Этот поток должен быть оплачен потоком денежных средств — определенным количеством долларов в час. Здесь уместна аналогия с арендными платежами. Если генерирующая установка сдается в аренду, стоимость аренды может быть установлена для каждого часа, каждого дня или каждого года арендного периода. Если эту стоимость отнести к величине установленной мощности генерирующей установки, что облегчает сравнение полученной удельной величины со ставками арендной платы других генерирующих установок, то естественно выражать арендную плату за генерирующую установку в долл./час за МВт, или, что то же самое, в долл./МВт-ч.

Проведенный выше анализ кривых полных затрат показывает, что стоимость установленной мощности должна определяться аналогично арендной плате, а не в форме одноразовой (единовременной) покупной цены мощности. Арендные платежи, естественно, измеряются в тех же единицах, что и переменные затраты, что упрощает вычисление полных и средних затрат.

1 Разложение рассчитываемой в знаменателе величины во второй формуле с интервалом дискретности в один месяц, а не в год, значительно повышает точность аппроксимации. Чтобы сделать это преобразование, следует заменить г на г/12 и Г на 12Т в знаменателе.

2 Потенциальную возможность потока электроэнергии. — Примеч. ред.

Два вида показателей средних затрат: устранение путаницы

Затраты на эксплуатацию генерирующей установки при заданном коэффициенте загрузки могут быть определены с помощью кривой полных затрат. Обычно эти затраты выражаются в долл./кВт в год и называются годовыми затратами. Хотя единица измерения «кВт в год» имеет размерность единицы измерения энергии, годовые затраты не являются годовыми издержками на производство электроэнергии, произведенной данной электростанцией! Кривая полных затрат показывает средние затраты на использование установленной мощности станции.

Поскольку цена электроэнергии всегда выражается в форме почасовых затрат, оказывается более удобным разделить годовые затраты, представленные в долл./кВт год, на 8,76 и получить среднечасовые затраты для данного года, выраженные в долл./МВт-ч. Как и годовые затраты, эти среднечасовые затраты также не являются издержками на производство электроэнергии, а определяют затраты на использование установленной мощности. В этой книге затраты, связанные с установленной мощностью, электроэнергией и производимой (поставляемой) мощностью, всегда приводятся в долл./МВт-ч, что необходимо для простоты их сопоставления, а также чтобы их можно было складывать и усреднять.

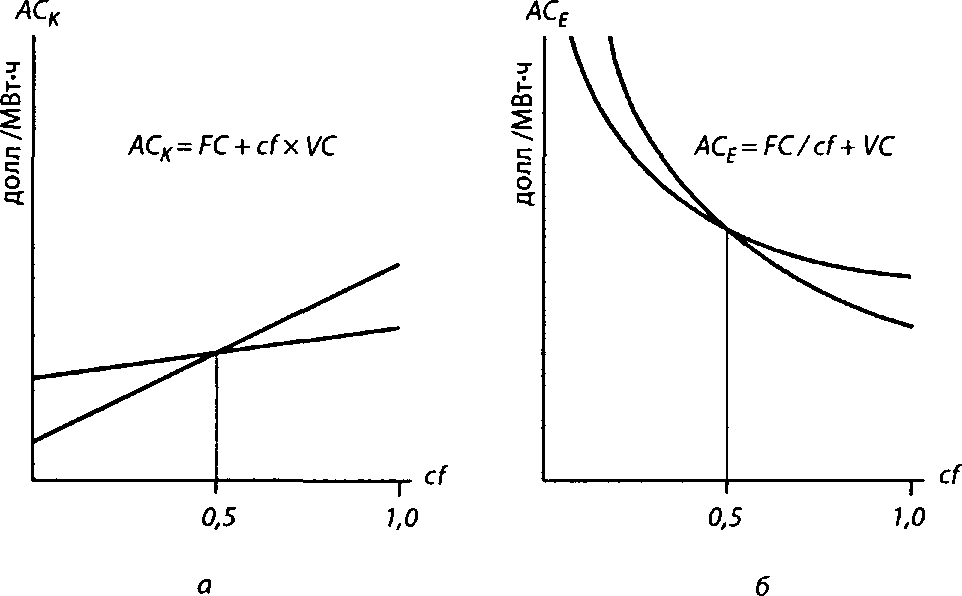

Хотя кривые полных затрат обычно отображают средние затраты на использование установленной мощности, интерес также представляют средние затраты на выработку электроэнергии, которые можно представить в виде гиперболических кривых полных затрат. Две из таких кривых показаны на рис. 1-3.2,б. Они представляют собой нелинейные функции (гиперболы) и пересекаются при значении коэффициента загрузки, при котором одна электростанция становится более экономичной, чем другая. Линейные и гиперболические кривые полных затрат тесно связаны друг с другом, что видно из рис. 1-3.2.

Средние затраты на использование установленной мощности АСК с учетом коэффициента загрузки cf равны сумме постоянной составляющей затрат на использование этой мощности и переменной составляющей затрат на производство электроэнергии, умноженной на коэффициент загрузки cf. Если cf= 1/3, то к постоянной составляющей затрат нужно добавить одну треть переменной составляющей затрат, соответствующей максимально возможному объему выработки электроэнергии, что увеличит средние затраты на единицу установленной мощности на cfxVC.

Средние затраты на производство электроэнергии АСр для генерирующей установки, работающей с коэффициентом загрузки cf равны сумме переменной составляющей затрат VC и частному от деления постоянной составляющей затрат на коэффициент загрузки cf. Если cf = 1/3, то постоянные затраты должны быть отнесены только к 1/3 части от максимально возможного объема выработки электроэнергии, т. е. до суммирования с переменной составляющей затрат VC постоянную составляющую затрат нужно умножить на 3 (разделить на коэффициент cf).

«Зона» нагрузки (load slice) является горизонтальной полосой, вырезанной из кривой продолжительности нагрузки (см. гл. 1-4.1). В зависимости от средней продолжительности нагрузки в этой зоне для ее обслуживания будет использована определенная технология производства электроэнергии (соответственно базовые, полупиковые или пиковые генерирующие агрегаты).

Рис. 1-3.2 Кривые полных затрат, отнесенных к установленной мощности и энергии: а — традиционный подход, б — неиспользуемый подход

КРИВЫЕ ПОЛНЫХ ЗАТРАТ

Обычно кривые полных затрат отображают средние затраты как функцию коэффициента загрузки. При использовании уравнения кривой полных затрат средние затраты можно спутать со средними затратами производства электроэнергии на станции определенного типа. На самом деле это средние затраты на использование единицы установленной мощности.

Кривые полных затрат можно также построить, используя средние затраты на производство электроэнергии. В этом случае по мере приближения значения коэффициента загрузки к нулю средние затраты будут стремиться к бесконечности. Уравнение для средних затрат производства электроэнергии используется для анализа равновесия рынка в последующих главах, но соответствующие этому уравнению нестандартные кривые полных затрат никогда не применяются.

Любая выбранная зона нагрузки характеризуется установленной мощностью К, определяемой высотой зоны, и средней продолжительностью нагрузки D. Ей соответствует полный необходимый объем электроэнергии E = DxKshcc. Для обслуживания этой нагрузки должна быть выделена установленная мощность X, и эта мощность должна эксплуатироваться с коэффициентом загрузки cf = D. Для любой выбранной технологии производства электроэнергии можно рассчитать средние затраты на обслуживание нагрузки, отнесенные к одному мегаватту установленной мощности, т. е. АСК, и средние затраты на обслуживание нагрузки, отнесенные к одному мегаватт- часу вырабатываемой электроэнергии, т. е. АСе. Полные затраты на обслуживание нагрузки тогда определяются как по формуле Кshсе х АС, так и по формуле ЕхАСе. Поскольку величины Kshсе и Е являются заданными, выбор технологии, минимизирующей величину либо АСК, либо АСе, обеспечит также минимальные полные затраты на производство электроэнергии. Именно поэтому для решения этой задачи можно использовать как традиционные, так и гиперболические кривые полных затрат.

Рассмотренные выше зависимости для показателей затрат можно обобщить следующим образом. Для конкретной зоны нагрузки, обслуживаемой генерирующими установками с постоянной составляющей затрат ЕС и переменной составляющей затрат VC, средние затраты на использование установленной мощности и средние затраты на производство электроэнергии можно определить соответственно следующим образом:

АСК = FC+cfxVC = FC+DxVC, (1-3.1)

ACe = FC/cf+ VC = FCID+ VC. (1-3.2)

Коэффициент загрузки генерирующей установки cf равен средней продолжительности нагрузки D.

Обычно гиперболические кривые полных затрат не используются, но если средние затраты рассчитываются для определенной технологии производства электроэнергии, например Министерством энергетики США (DOE), то значения АСЕ (но не АСК) вычисляются всегда Обычно Министерство энергетики дает информацию о «единовременных» затратах ОС, о затратах на топливо и о величинах АСЕ, рассчитанных с использованием нормативного коэффициента загрузки сf1. Другими словами, Министерство энергетики приводит некоторые величины, определяемые выбранной технологией производства электроэнергии и соответствующие определенным точкам на гиперболических кривых полных затрат для соответствующей технологии.

АСК используются для расчета оптимальной продолжительности нагрузки для различных технологий производства электроэнергии и для определения на этой основе оптимальной величины инвестиций в эти технологии. Поскольку конкурентные рынки оптимизируют состав применяемых технологий, АСК также используется для прогнозирования результатов конкуренции. Как АСЕ, так и АСК могут быть использованы для сравнения стоимости пиковой электроэнергии с величиной ущерба от отключения нагрузки потребителей в зависимости от того, сравниваются ли затраты пиковой генерирующей установки с величиной ущерба от отключения нагрузки или со средними часовыми потерями от отключения нагрузки (см. гл. 2-2 и 2-3). Показатель АСЕ также очень удобно использовать в проводимом Министерством энергетики (DOE) экономическом анализе альтернативных технологий производства электроэнергии (атомные, ветровые, солнечные электростанции и т. д.). Для этих технологий коэффициенты загрузки даже в условиях конкурентного рынка не зависят от изменений структуры генерирующих мощностей, задействованных на рынке, а являются скорее технологически обусловленными, так как их переменная составляющая затрат почти всегда ниже рыночной цены. Электростанции, использующие эти технологии, загружены всегда, когда это физически возможно, поэтому их коэффициент загрузки определяется техническими возможностями. Экономическая эффективность использования подобных альтернативных технологий может оцениваться на основе сравнения их значений АСЕ со средней рыночной ценой электроэнергии.

Коэффициенты загрузки традиционных генерирующих установок зависят от условий рыночной конкуренции, а не от особенностей технологий производства электроэнергии. Продолжительность нагрузки, которую они обслуживают и которая определяет их коэффициент загрузки, находится путем сравнения постоянной и переменной составляющих затрат для различных технологий на основе анализа кривых полных затрат или соответствующих математических расчетов. При этом для простоты используются обычные линейные кривые постоянных затрат. Именно эти кривые постоянных затрат и соответствующие математические преобразования широко применяются в данной книге, так же как и формула для расчета АСК.

1 См (DOE, 1998а, табл. 14—17). В таблице стоимостных характеристик для нового генерирующего оборудования (DOE, 2001а, табл. 43) приводятся данные о единовременных затратах, а не о постоянных затратах. В слайде «Затраты на производство электроэнергии» (DOE, 2001b) приведены данные о капитальных затратах, выраженные в миллидолл./кВт-ч. Как видно из названия, эти величины представляют значения FC/cf, где cf — значения коэффициентов загрузки для данного типа оборудования. Таким образом, приведенные величины являются составляющими АСЕ и относятся к гиперболическим кривым полных затрат.

1-3.4 Дополнение

Проверка единиц измерения при расчете постоянной составляющей затрат с учетом амортизации

Рассмотрим расчет постоянной составляющей затрат с учетом амортизации, чтобы еще раз подтвердить правильность единиц ее измерения. Процентная ставка r (например, 10% в год или 0,1 в год) имеет размерность «единица, деленная на время», а Т имеет размерность времени; поэтому rТ является безразмерной величиной, т. е. просто числом. Это необходимо для совместимости с «единицей» в знаменателе (см. выражение 1-3.1а). Стоящий в числителе сомножитель ОС обычно выражается в долл./кВт, а r, как было указано выше, имеет размерность 1/время, поэтому rх ОС имеет размерность ОС, отнесенную к единице времени, например, долл./кВт в год.

Если единовременная стоимость измеряется в долл./кВт и процентная ставка дана в процентах в год, постоянная составляющая будет измеряться в долл./кВт в год.

Постоянная и переменная составляющая затрат для разных технологий

Таблица 1-3.2 Постоянные и переменные затраты на производство электроэнергии

Тип электростанции | Единовременная стоимость установленной мощности, долл./кВт | Постоянные затраты, долл./МВт-ч | Топливные затраты, долл./ миллион БТЕ1 | Удельный расход тепла2, БТЕ/кВт-ч | Переменные затраты, долл./МВт-ч |

Современная атомная | 1729 | 23,88 | 0,40 | 10400 | 4,16 |

Угольная | 1021 | 14,10 | 1,25 | 9419 | 11,77 |

Ветровая | 919 | 13,85 | — |

| 0 |

Современная парогазовая | 533 | 7,36 | 3,00 | 6927 | 20,78 |

Газотурбинная | 315 | 4,75 | 3,00 | 11467 | 34,40 |

* Единовременная стоимость установленной мощности и удельные расходы тепла взяты из работы (DOE, 2001а, табл. 43). Электростанции, не указанные как «современные», — это «обычные» электростанции. Плата за использование установленной мощности рассчитывается исходя из единовременной стоимости установленной мощности, ставки дисконтирования 12% и расчетного периода эксплуатации 40 лет (для ветровых и газотурбинных установок этот период принимается равным 20 годам). Для простоты затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание не учитываются.

В таблице 1-3.2 приводятся постоянные и переменные составляющие затрат для пяти типов генерирующих установок в качестве примера пересчета единовременной стоимости в постоянную составляющую затрат. Приведенные значения постоянных FC и переменных VС затрат являются ключевыми параметрами для построения кривых полных затрат и выбора наиболее эффективной электростанции для обслуживания нагрузки любой продолжительности. Например, стоимость покрытия нагрузки с продолжительностью D для современной электростанции с парогазовым циклом определяется выражением: АСК = (7,36+20,78xD) долл./МВт-ч.

Чтобы выразить эту формулу в более привычных единицах измерения — долл./кВт в год, обе величины FC и VC нужно умножить на (8760 час/год)/(103 кВт/МВт) или на 8,76. Чтобы не возникло впечатление, будто АСК выражается в тех же единицах измерения, что и переменная составляющая затрат, для нее часто используют единицы измерения, представляемые в долл./кВт в год, что записывается как долл./кВт/год. Но поскольку справедливо тождество x/y/z=x/(yxz), единица измерения «долл./кВт/год» равносильна единице «долл./кВт-год». Несомненно, правильное выражение для единицы измерения «долл./кВт в год» означает всего лишь использование единицы измерения «долл./кВт-год», имеющей размерность «доллар/единица энергии».

1 БТЕ — Британская тепловая единица (British thermal unit — BTU). Миллион британских единиц соответствует 0,252 Гкал. — Примеч. ред.

2 103 БТЕ/кВт-ч = 36 г условного топлива на 1 кВт-ч. — Примеч. ред.