В реальных условиях в окружающей человека среде, где он живет и работает, действует сложный комплекс разнообразных факторов физической, химической и биологической природы, которые могут сочетаться с ионизирующим излучением и вызывать вредные последствия для здоровья.

Вопросы количественной оценки комбинированного и сочетанного факторов радиационной и нерадиационной природы рассматривают в своих работах токсикологи, радиобиологи и гигиенисты.

Швейцарский фармаколог Бюрги впервые ввел термин «потенцирование» для обозначения такого комбинационного эффекта, который превышает простую сумму эффектов, вызываемых каждым фактором в отдельности. Штрауб предложил заменить этот термин термином «мультипликация». В последующие годы явление усиления эффекта при совместном воздействии различных факторов в фармакологии и токсикологии стали именовать: «суммация», «усиление», «синергизм».

Лёве, крупный специалист-фармаколог, предложил употреблять термин «потенцирование» для обозначения высшей степени антагонизма препаратов, т. е. в отличие от Бюрги — в диаметрально противоположном смысле. Такое же положение наблюдается и с термином «синергизм». Многие авторы его используют для обозначения как для усиления, так и ослабления комбинированного эффекта.

Ш. Д. Мошковский приводит целый ряд терминов, используемых для обозначения комбинационных эффектов («коагитация», «сверхаддитивность», «изоаддитивность», «гетероаддитивность», «содружество», «отрицательное потенцирование», «депотенцирование», «потенцированный антагонизм», «изодинамическое, мейодинамическое и плейодинамическое действие»).

В последнее время в токсикологии большинство исследователей используют систему терминов, предложенную Бейлом. Он рассматривает три основных типа совместного действия.

- «Однородное совместное действие». Предполагается, что компоненты действуют на одну и ту же систему рецепторов.

- «Независимое совместное действие». При независимом совместном действии полагают, что компоненты действуют на различные звенья, что получаемые эффекты не связаны друг с другом. Животные погибают не от комбинационного эффекта, а от воздействия того или иного компонента.

- «Синергическое или антагонистическое совместное действие». При этом типе совместного воздействия токсический эффект смеси ядов не может быть определен, исходя из эффективности отдельных компонентов. Он зависит от значения их совместной токсичности.

Рассматривая вопрос о терминах, употребляемых для обозначения особенностей токсических эффектов при комбинированных и сочетанных воздействиях, необходимо различать две стороны этой проблемы.

Во-первых, систему понятий, относящихся к описанию механизмов токсического эффекта. Во-вторых, набор терминов, предназначенных для выражения оценки токсического эффекта. С этой точки зрения систему понятий Бейла следует признать относящейся к описанию механизма действия ядов. То же можно, по-видимому, сказать и о терминах «антагонизм» и «синергизм». Оба эти термина имеют смысловую двойственность, их часто используют при описании механизма действия, для обозначения способности угнетать или возбуждать одноименные биосубстраты, а также для характеристики однонаправленного или противоположного действия при раздельном их применении.

Следует, однако, отметить, что понятие «антагонизм» и «синергизм» используют и при оценке комбинационных эффектов.

Н. А. Толоконцев считает, что при описании количественных особенностей, т. е. для количественной оценки токсического эффекта при воздействии нескольких ядов, целесообразно употреблять только один термин — «аддитивность» и две градации этого понятия: больше и меньше. Если комбинационный эффект равен сумме эффектов изолированного действия, такой эффект следует считать аддитивным. Если действие смеси веществ слабее, чем того требует принцип аддитивности, такой эффект может быть обозначен как менее чем «аддитивный», или эффект менее «аддитивного». В том случае, если действие смеси сильнее ожидаемого на основе принципа аддитивности, его можно назвать «более, чем аддитивный», или «эффект более аддитивного».

На 31-й сессии НКДАР в 1982 г. была предложена своя терминология для оценки сочетанного действия факторов радиационной и нерадиационной природы. Рассмотрено взаимодействие двух или нескольких факторов. Первый вариант — это совместное действие, обусловленное как радиационным, так и другим радиационным или нерадиационным фактором. Второй — это совместное действие ионизирующего излучения, но характер и степень эффекта могут модифицироваться другим фактором, который не активен сам по себе. Для первого класса предложено три типа взаимодействия — аддитивность (результат совместного действия равен сумме эффектов каждого фактора), потенцирование, или синергизм (результат совместного действия превосходит сумму эффектов каждого действующего фактора) и ингибирование, или антагонизм (результат совместного действия ниже, чем ожидаемый от независимо действующих факторов).

Для второго класса термин «аддитивность» не может быть распространен, так как в данном случае основным действующим фактором является ионизирующее излучение. В этом случае оценку эффекта осуществляют путем сравнения доз ионизирующего излучения, вызывающих один и тот же эффект в присутствии или отсутствии модифицирующего фактора. В том случае, когда доза излучения в отсутствие модифицирующего фактора выше, наблюдается стабилизация. Эти термины являются общепризнанными, они широко используются при оценке сочетанных воздействий факторов радиационной и нерадиационной природы.

В промышленной токсикологии для обозначения биологического действия факторов разной природы принят термин «сочетанное действие»; при воздействии факторов сходной природы— «комбинированное действие». Когда фактор действует разными путями — «комплексное действие».

В материалах НКДАР ООН за 1982 г. приводятся данные по оценке комбинированных и сочетанных воздействий. В случае линейного аддитивного эффекта для действия двух факторов предлагают использовать изоболические диаграммы, конверт аддитивности. Практически конверт аддитивности может служить для определения типа взаимодействия. Если экспериментальная точка попадает внутрь конверта, то имеет место аддитивность. Если она попадает слева от конверта, действует синергизм, наоборот, если точка оказывается справа, действует антагонизм.

Виды взаимодействия можно представить изоболическими диаграммами. Тип поверхности при низком уровне эффекта может измениться от синергического к аддитивному. При более высоких уровнях взаимодействия может измениться от синергического к антагонистическому и наоборот. Однако следует иметь в виду, что тип взаимодействия зависит от изучаемого конечного биологического эффекта, уровней экспозиции, порядка облучения, ритма воздействия радионуклида, стадии клеточного цикла, фазы клеточного роста и т. д. Для модифицирующих агентов рекомендуют определять коэффициент взаимодействия W=∆YМ/∆Y; ∆Y— эффект радиационного воздействия, ∆YМ — эффект радиационного воздействия в присутствии модификатора. Значение коэффициента взаимодействия, равное единице, соответствует аддитивности, больше единицы—синергизму, меньше единицы — антагонизму.

В литературе имеются данные о комбинированных радиационных воздействиях.

В. Л. Шведов, П. В. Голощапов приводят данные по изменению средней продолжительности жизни крыс при комбинированном воздействии ионизирующего излучения. Крысы-самцы получали 237Рm в дозах от 1,85-105 до 1,85-107 Бк/сут. 131I и 89Sr вводили в дозах от 1,85·103 до 1,85· 106 Бк/сут. Внешнее γ-облучение от источника 137Cs при поглощенной мощности дозы—0,015 Гр/сут. Доза облучения животных составляла 0,5; 1,2 и 4 Гр на крысу.

При комбинированном внешнем и внутреннем облучении радионуклидами различной тропности ведущими в формировании эффекта по критерию средней продолжительности жизни являются внешнее γ-излучение и остеотропные β-излучатели.

Комбинированное радиационное поражение не сопровождается суммированием эффекта, если доза не превышает 2—3 Гр. При более высоких дозах сочетанного внешнего и внутреннего облучения эффект может быть оценен как более чем аддитивный.

Л. Г. Филиппова, А. П. Нифатов, Л. А. Булдаков проанализировали данные по отдаленным последствиям комбинированного действия внешнего γ-излучения и инкорпорированных радионуклидов (237Np, 238Pu, 239Pu и 241Am). Нуклиды крысам вводили однократно по 18,5 Бк/кг. Доза γ-облучения от 137Cs была от 6,45 до 103,2 мКл/кг. Было показано, что по показателю средней продолжительности жизни при комбинированном действии наблюдается эффект суммирования. Отмечается также увеличение числа случаев развития лейкозов до 7,7—13,4%, против 0,7% в интактном контроле. У животных при комбинированном воздействии 238U, 241Am, 239Pu развивается некротический нефроз, в отдаленные сроки нефросклероз. Изменения в почках характерны для урановой интоксикации и зависят только от количества введенного урана. Следствием лучевого поражения являются остеосаркомы, частота которых составляет 40%. Введение урана не влияет на частоту остеосарком. Комбинированное воздействие внешнего γ-излучения и α-излучения от инкорпорированных радионуклидов вызывает развитие новообразований, характерных для каждого вида воздействия ионизирующего излучения. При этом происходит эффект суммирования.

З. И. Калмыкова, Л. А. Булдаков и А. П. Нифатов в опытах на собаках оценили степень поражения по некоторым интегральным показателям комбинированного воздействия внешнего γ-излучения и ингаляции субмикронного диоксида 239Pu (17— 22 кБк/г; 103 и 51,6 мКл/кг γ-излучения 60Со). Известно, что при нелучевых воздействиях может наблюдаться не только простое суммирование, но и усиление эффектов, особенно если повреждающий фактор действует на фоне уже измененной реактивности организма, обусловленной другим фактором. Авторы показали, что при комбинированном воздействии наблюдаются более глубокие поражения. Отмечается по некоторым показателям (масса тела) тенденция к превышению аддитивности при сочетанном воздействии, в случае кумуляции высоких уровней доз. Как правило, чем больше сила воздействия, тем значительнее может оказаться степень превышения аддитивности. При этом для каждого из показателей возможны свои границы перехода аддитивности в сверхаддитивность.

Н. И. Елкина и А. Я. Максутова в опытах на крысах изучали комбинированное действие 239Pu и внешнего γ-излучения на изменение активности аминотрансфераз и щелочной фосфатазы. Облучение 137Cs проводили в дозе 51 — 103 мКл/кг. 239Pu в виде азотнокислой соли вводили внутривенно в дозе 92,5 кБк/кг.

Показано, что совместное воздействие 239Pu и γ-излучения приводит к большим сдвигам активности аминотрансфераз и щелочной фосфатазы, чем при раздельном их действии. Н. И. Елкина считает, что при комбинированном воздействии наблюдается суммация эффекта двух видов ионизирующих излучений.

Б. Н. Ильин, В. В. Борисова, А. В. Федорова изучали отдаленные эффекты при комбинированном действии некоторых радионуклидов (137Cs, 131I, 90Sr, 45Са). Было показано, что комбинированное введение 45Са и 1ЭI усиливает общий мутагенный эффект. При комбинированном действии радионуклидов происходит изменение репаративных процессов в отдельных системах, которое приводит к неадекватному суммарному эффекту.

Т. И. Левдик и Л. А. Булдаков в опытах на крысах изучали комбинированное действие 23ЭPu и внешнего γ-излучения. Внешнее γ-облучение составляло от 6,45 до 103,2 мКл/кг. Нитрат плутония вводился внутривенно в дозе от 9,25 до 92,5 кБк/кг. Некоторые группы животных подвергались сочетанному воздействию. Анализ сроков развития некоторых нестохастических эффектов свидетельствует об их неодинаковой радиочувствительности. Важным фактором, отягощающим картину поражения после воздействия разных видов ионизирующих излучений, являются тяжелые воспалительные процессы, приводящие к гибели 20% животных в ранние сроки на 40—236 сут. меньше средней продолжительности жизни. Очевидно, принятый МКРЗ предел доз для нестохастических эффектов, равный 0,5 Зв в год следует пересмотреть. Расчет дефицита средней продолжительности жизни с разной патологией свидетельствует о значительно большей (в среднем в 8 раз) эффективности плутония по сравнению с γ-излучением при раздельном их применении. Гибель животных со злокачественными опухолями и склеротическими процессами происходит в сроки, равные средней продолжительности жизни или более поздние. При сочетанном действии γ-излучения и 239Pu нестохастические эффекты могут прогнозироваться с учетом их возможной суммации.

При сочетанном воздействии 239Pu и внешнего γ-излучения наиболее выражено уменьшение средней продолжительности жизни. Злокачественные новообразования (суммарно) под влиянием одного плутония возникают чаще, чем после γ-облучения в 77,3 и 54,4% случаев соответственно. После инкорпорации плутония характерно развитие остеосарком, после γ-облучения — лейкозов и других опухолей мягких тканей. По бластомогенному действию ОБЭ α-излучения плутония составляет 19,1, что соответствует коэффициенту качества, равному 20 для α-излучающих радионуклидов. Пересчет данных на 1 сЗв (ОБЭ-19) показывает, что добавочные злокачественные опухоли индуцируются практически с одинаковой частотой (0,033—0,025%) во всех сериях опытов. Такая же закономерность наблюдается и в отношении частоты выхода остеосарком на 1 сГр дозы в эндосте и периосте. Следовательно, при сочетанных воздействиях указанных доз α- и γ-излучений частота выхода злокачественных опухолей в целом, в том числе и остеосарком, обусловлена простой суммацией эффектов [11].

Аналогичные результаты по суммации биологического действия 239Pu в комбинации с внешним γ-излучением получили Ю. И. Москалев, Л. А. Булдаков, Б. Н. Ильин, Ю. К. Кудрицкий. Комбинированное действие 239Pu (9,25, и 92,5 кБк/кг) и внешнего γ-излучения (0,25—4,0 Гр) по показателю продолжительности жизни вызывает эффект суммации.

Изучение сравнительной бластомогенной эффективности 239Pu, 241Am, 237Np в количествах 18,5 кБк/кг и внешнего γ-облучения крыс в дозах 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0 Гр показало значительно большую остеосаркомогенную эффективность α-излучателей по сравнению с γ-излучением 137Cs и β-излучающими нуклидами 45Са, 90Sr, 144Ce. Если учесть, что α-излучатели создают на поверхности кости примерно в 10 раз большую дозу, то можно заключить, что ОБЭ α-излучателей по сравнению с γ-излучением может достигать 2,4.

В литературе имеются и другие данные, когда комбинированное действие радионуклидов и внешнего γ-облучения не вызывает усиления или суммации биологического эффекта, а наоборот, уменьшает частоту злокачественных новообразований.

Крысам-самцам перорально однократно вводили 45Са, 90Sr, 131I в дозе 207, 13 и 3,7 кБк/г соответственно. Совместное введение остеотропных изотопов в комбинации с 131I приводило к ослаблению бластомогенного эффекта по сравнению с раздельным поступлением 90Sr и 45Са. Эти различия наиболее отчетливо были выявлены на примере действия 90Sr в сочетании с 131I. Так, при совместном введении 90Sr и 131I частота злокачественных новообразований достигала 15,4%, что почти в четыре раза ниже по равнению с их количеством в случае поступления только одного 90Sr (60,3%).

Уменьшение процента опухолей у подопытных крыс после совместного поступления радионуклидов определялось преимущественно снижением числа остеосарком. Следовательно, под влиянием 131I отмечается угнетение развития остеосарком, вызываемых 90Sr. Введение 45Са в сочетании с 131I приводило к уменьшению остеосаркомогенного эффекта в четыре раза по сравнению, с действием одного 45Са. Так, при введении 45Са и 131I частота выхода остеосарком составляла 4,5%, в то время как после поступления одного 45Са их количество достигало 190%. Определяющими факторами в развитии этого эффекта при комбинированном действии являются дисгормональные нарушения, вызванные 131I, приводящие к изменению направленности остеогенеза и снижению выхода опухолей, индуцированных остеотропными изотопами [51].

Рейф и Трист подвергали мышей в возрасте 65 сут. однократному γ-облучению от источника 137Cs в дозе 3 Гр, а через сутки — однократному внутрибрюшному введению хлорида Sr в дозах 0,11; 0,37; 1,18; 3,7-104 Бк/г. Такие же дозы 90Sr дополнительно 7.4-104 Бк/г вводили мышам других групп, но без предварительного γ-облучения. Содержание 90Sr во всем теле мыши измеряли через 249 и 330 сут. после введения. Мышей наблюдали в течение всей жизни. В контрольных группах опухоли скелета не наблюдали. При введении 90Sr в дозах 0,11; 0,37; 1,18; 3,7 и 7,4-104 Бк/г без внешнего облучения возникали 2,5; 0; 20,0; 27,8 и 27,3% опухолей скелета соответственно и с внешним облучением 0,3; 0; 3,1 и 8,8%. Не получено подтверждение синергизма воздействия 90Sr и внешнего облучения в дозе 3 Гр для образования опухолей скелета. Не было получено статистически значимых различий возникновения лейкозов и лимфом при воздействии 90Sr у облученных и необлученных мышей. При введении 90Sr в дозах 3,7 и 7,4-104 Бк/г наблюдали повышенную смертность от инфекции (в сравнении с контролем), особенно высокую при дополнительном внешнем облучении.

Крысам-самцам перорально однократно вводили 131I; 45Са, a также 131I в сочетании с 45Са или 90Sr. Количество 131I, 45Ca и 90Sr составляло соответственно 3,7; 207 и 13 кБк/г массы животного (1/4 от ЛД50/30).

Степень поражения системы крови при комбинированном воздействии зависит в основном от поглощенной дозы на костный мозг, создаваемой остеотропными радионуклидами, чего нельзя сказать об их лейкомогенном эффекте. Так, в отдаленном периоде при комбинированном воздействии 131I и остеотропных радионуклидов лейкозы не были выявлены, тогда как в контрольной группе и при раздельном воздействии 45Са и 90Sr в тех же дозах лейкозы появились в 1,4; 13,3 и 14,5% случаев соответственно. Этот факт можно объяснить, по-видимому, гормональной дисфункцией, явившейся следствием влияния 131I на щитовидную и паращитовидные железы (поглощенная доза 48—100 Гр), поскольку гормональная дисфункция препятствует развитию лейкозов (А. Д. Доброскок).

Помимо комбинированных радиационных воздействий имеют место сочетанные поражения радионуклидов с факторами не радиационной природы. Так, В. А. Книжников с соавторами изучали сочетанное действие 210Ро и продуктов сгорания сланца. Мыши подвергались ингаляционному воздействию натуральной сланцевой золы 5 мг/м3, в которой присутствовал 3,4-бензпирен (БП) в концентрации 2 мкг/r и 210Ро в количестве 40,7 X10-3 Бк.

Установлено, что сочетанное воздействие вызывает сокращение среднего латентного периода появления первичных опухолей у крыс. Отмечены высокая канцерогенная эффективность 50 сланцевой золы, а также суммация и существенное потенцирование канцерогенных эффектов за счет БГ1 и 210Ро.

Μ. М. Цапков и Н. С. Калязина изучали сочетанное действие окиси трития и шума. Опыты проведены на крысах. Окись трития вводилась внутрибрюшинно в количестве 1,85-105 Бк/г. Крысы в течение 90 сут. по 3 ч в сут. после введения окиси трития подвергались воздействию шума частотой 500 Гц и интенсивностью 100—103 ДБА. В разные сроки после введения окиси трития крыс забивали, выделяли органы и определяли содержание окиси трития.

При сочетанном воздействии шума и окиси трития содержание нуклида в водной фазе кожи, мышц, легких и головном мозге крыс больше, чем при введении только окиси трития. Выведение окиси трития из водной фазы органов и тканей при воздействии шума происходит медленнее, чем без шумового воздействия. Μ. М. Цапков показал, что при сочетанных поражениях, вызванных шумом, повышенной температурой и однократным поступлением окиси трития в количествах 2,22 и 22.2 МБк/г, отмечается усиление биологического эффекта, сочетанный эффект превышает суммационный.

Большое практическое значение имеют исследования по изучению сочетанного воздействия радионуклидов и растворов кислот при поступлении через кожу.

Л. А. Ильин, А. Т. Иванников и другие в опытах на крысах наносили на выстриженный участок кожи спины в 4 см2 137Cs и 89Sr в количествах 555—925 кБк/см2. Химические ожоги кожи вызывали 0,5— 0,8 н HNO3. Авторы показали, что кроме опасности химического ожога значительно увеличивается резорбция радионуклидов и накопление их в органах. За 24 ч контакта всасывание 89Sr и 137Cs в 1 н HNO3 составляет соответственно 15,9 и 5,3% нанесенного количества, а в 8 н HNO3 — 26 и 44%. Обработка кожи 3%-ным раствором мыла через 5 мин после аппликации позволяет удалить 98—99% нанесенного количества радионуклида.

Метайвир и другие в опытах на крысах изучали раздельное и сочетанное ингаляционное воздействие диоксида 239Pu (0,63 кБк) и интратрахеальное введение бензпирена (по 5 мг дважды). Наблюдалось значительное увеличение числа опухолей при сочетанном воздействии. При этом сокращался латентный период. Раздельное поступление 239Pu и бензпирена вызывало незначительное по сравнению с контролем образование опухолей.

Сандерс диоксид 239Pu и бензпирен вводил крысам внутрибрюшинно. Раздельное введение вызывало у крыс возникновение сарком брюшины. Сочетанное воздействие 239Pu и бензпирена обусловило суммационный эффект этих канцерогенов.

Литтл и другие изучали сочетанное действие 210Ро и бензпирена. Однократное введение в трахею хомячкам по 1,5 кБк 210Ро и последующее через 15—18 нед фракционное введение бензпирена (8 еженедельных инъекций по 0,3 мг до суммарного количества 2,4 мг) вызывало синергический эффект выхода опухолей легких у 17% животных. Раздельное поступление этих веществ не вызывало опухолей.

В. Ф. Журавлев изучал сочетанное действие 90Sr повышенной и пониженной температур. Крысы находились в камере емкостью 125 л по 4 ч в течение 60 сут. Одна группа крыс содержалась при температуре +40—41 °C, другая при —4—6°C. Повышение температуры внешней среды способствует меньшему накоплению 90Sr в органах и тканях крыс, увеличивает выведение 90Sr с калом и мочой.

Воздействие низкой температуры (—4—6°C) способствует более длительной задержке 90Sr в органах и тканях крыс. Отмечено замедление выведения Sr с калом и мочой. При воздействии низкой температуры происходит постепенное накопление 90Sr в костной ткани за счет уменьшения содержания его в других органах.

При введении 90Sr в количестве 18,5-104 Бк у крыс развивается острая лучевая болезнь. Содержание крыс при температуре +38—40 °C ведет к увеличению продолжительности жизни. Лучевая болезнь у крыс, содержащихся при пониженной температуре —4—6°С, протекает тяжелее, чем у крыс, содержащихся при повышенной температуре.

В. Ф. Журавлев и другие в хронических экспериментах на крысах изучали сочетанное действие окиси трития, нитратов и нитритов. Крысы с питьевой водой в течение 6 мес получали 1000 и 2000 мг/л NaNO3 и 100 и 200 мг/л NaNO2. Кроме того, животным однократно вводили 2,2 и 1,1-107 Бк/г окиси трития.

Проведенные исследования показали, что при сочетанном воздействии нитратов, нитритов и окиси трития восстановление количества лейкоцитов у животных происходит значительно медленнее, чем при введении только окиси трития. Сроки средней продолжительности жизни при сочетанном воздействии нитрата натрия и окиси трития на 93—104 сут. меньше, чем при изолированном введении только окиси трития. При сочетанном воздействии химических веществ и окиси трития опухоли молочных желез у крыс возникают в более ранний период и в большем количестве. Средний латентный период возникновения первых 25% опухолей молочных желез у крыс при сочетанном воздействии сокращался на 60—80 сут. по сравнению с изолированным введением только окиси трития. При этом обнаружено увеличение выхода злокачественных опухолей молочных желез.

Сочетанное воздействие окиси трития и 100 мг/л NaNO2 вызывало 36% опухолей злокачественного вида, в то время как введение только окиси трития в дозе 2,2· 107 Бк/г вызывало развитие злокачественных опухолей молочных желез лишь в 7,7% случаев. Возможно, длительное введение нитрита натрия способствовало эндогенному синтезу нитрозосоединений, и в результате этого наблюдался большой выход злокачественных новообразований при сочетанном введении окиси трития и нитрита натрия.

Эти данные показывают, что когда действие химического канцерогена предшествует радиационному, наблюдается суммация канцерогенного эффекта каждого фактора.

В горнорудной промышленности при добыче радиоактивных руд имеет место сочетанное действие радионуклидов и пыли различного состава.

В. Н. Панов и другие изучали отдаленные эффекты у крыс при раздельном и сочетанном воздействии 210Ро и кварцевой пыли. Вещества вводили интратрахеально: 210Ро в дозе 37 кБк/крысу и 50 мг суспензии кварцевой пыли в физиологическом растворе. При сочетанном воздействии наблюдалось отчетливое увеличение частоты опухолей легких у крыс. Сочетанное воздействие 222Rn и пыли хризолитового асбеста вызывает синергический эффект. Лафума и другие подвергали крыс в течение 1 мес ингаляции 222Rn (8000 РУМ), а через 70 сут. после окончания затравки интраплеврально вводили 2 мг хризолитового асбеста. При изолированном действии одного радона рак у крыс наблюдался в единичных случаях. Acбест не вызывал опухолей легких, у крыс развивались мезотелиомы. При сочетанном действии 222Rn и пыли рак обнаружен у 100% крыс, мезотелиомы у 87,5%.

Важное значение в патогенезе опухолей, индуцированных радионуклидами, играет гормональный фактор. Развитие остеосарком при инкорпорации радионуклидов в известной мере зависит от гормональной регуляции процессов остеогенеза, нарушение которой может вызывать развитие или торможение опухолей костей. Частота возникновения опухолей зависит от функционального состояния паращитовидных желез, влияющих на минеральный обмен.

И. Д. Доброскок и другие вводили крысам паратиреокрин ежедневно в течение 5, 22, 40 сут, от 0,5 до 3 мл гормона активностью 20 ЕД. Все крысы получили остеосаркомогенную дозу 45Са. В отдаленные сроки при сочетанном введении 45Са и паратиреокрина частота появления низкодифференцированных опухолей костной ткани увеличивалась в 3—4 раза.

Нильсен и Баунбак показали, что введение эстрогенных гормонов стимулирует остеосаркомогенез. У мышей, длительно получавших эстрогены после введения 90Sr, на 120 сут. ускорилось развитие этих опухолей и вдвое увеличилась множественность их образования. Введение мышам Sr от 0,925 до 7.4 кБк/кг вызывало развитие опухолей гипофиза у 2% животных. Полиэстрадиол и метилпреднизолон способствовали более раннему образованию этих опухолей у 10% мышей. Сочетанное воздействие Sr в количестве 0,925 и 1.85 кБк/г и гормонов вызывало более раннее формирование опухолей гипофиза у 44 и 37% мышей соответственно.

Имеются данные, указывающие на подавление индукции остеосарком путем изменения гормонального статуса у крыс, пораженных остеотропными радионуклидами.

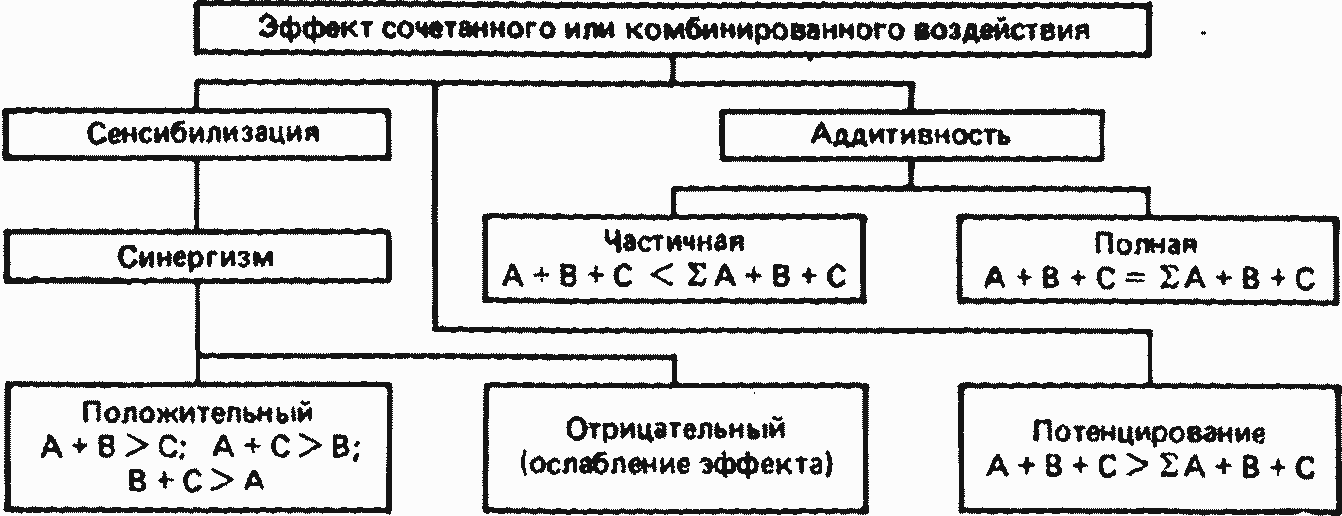

Примечание. А - радиационный фактор, В. С - нерадиационные факторы.

Рис. 1.4. Сочетанное или комбинированное воздействие факторов радиационной и нерадиационной природы

В. Л. Шведов и В. П. Семенова при введении 48Са крысам и последующем удалении паращитовидных желез наблюдали уменьшение частоты образования остеосарком в 3,3 раза (с 16 до 4,8%). Одномоментное удаление щитовидной и паращитовидных желез вдвое уменьшало частоту выхода остеосарком за счет стронция.

Материалы экспериментальных исследований указывают на сложность взаимоотношений радиационного и гормонального факторов в проблеме радиационного остеосаркомогенеза. Повышенное содержание в организме парагормонов вызывает синергический эффект, увеличивает рост радионуклидных остеосарком. Снижение содержания его уровня снижает выход остеосарком.

Синергический эффект в развитии опухолей при сочетанном действии эндогенных и экзогенных гормонов, возможно, связан с повышением секреции пролактина. По данным НКДАР уменьшение секреции пролактина фармакологическими агентами препятствует возникновению опухолей молочных желез, увеличивает латентный период их появления и уменьшает скорость роста опухолей в организме.

Синергизм бластомогенного эффекта сочетанного воздействия радионуклидов, эстрогенных гормонов и гормонов гипофиза обусловлен тем, что гормоны обеспечивают пролифератогенную стимуляцию покоящихся опухолевых клеток, индуцированных ионизирующим излучением. Характеристика количественных изменений при сочетанных и комбинированных воздействиях факторов радиационной и нерадиационной природы показана на рис. 1.4.

Эффект сочетанного действия может вызывать сенсибилизацию (повышение чувствительности организма). Может наблюдаться синергизм — усиление эффекта. Он может быть положительный, когда А+Б>С; А+С>В; В+С>A и отрицательный — ослабление эффекта (например, при сочетанном действии ионизирующего излучения+радиопротектор). Сочетанное воздействие факторов может вызывать аддитивность (суммирование биологического эффекта).

Аддитивность может быть частичная, когда сочетанный эффект выше ординарного, но не выше суммационного: А+В+С<∑А+В+С. Аддитивность полная, когда наблюдается суммирование сочетанного эффекта: A+B+C=∑A+B+C. При сочетанном воздействии может наблюдаться потенцирование, когда эффект сочетанного воздействия превышает сумму: А+В+С>∑А+В+С.

Проблема комбинированных и сочетанных поражений факторов радиационной и нерадиационной природы чрезвычайно разнообразна и сложна для оценки патогенетических эффектов различных сочетаний и комбинаций. Необходимо дальнейшее проведение исследований в этом направлении, накопление и анализ новых данных для выяснения возможностей взаимоотношений внешнего и внутреннего облучений с факторами нерадиационной природы.

Эти материалы имеют чрезвычайно важное значение для разработки санитарно-гигиенических мероприятий по нормированию комбинированных и сочетанных поражений.