Защита профессиональных работников, отдельных лиц и всего населения от источников ионизирующих излучений и радиоактивных веществ регламентируется основным документом—«Нормами радиационной безопасности», утвержденными в 1976 г. (НРБ-76/87) [81].

НРБ-76/87 основаны на отечественном опыте обеспечения условий радиационной безопасности, результатах исследований советских ученых, материалах НКРЗ, МКРЗ и МАГАТЭ [49, 101, 107, 108].

НРБ-76/87 в отличие от ранее действовавших норм (НРБ-76) содержат ряд изменений и уточнений. В них введены такие понятия, как допустимые и контрольные уровни, допустимое содержание естественных радионуклидов в строительных материалах, допустимая концентрация благородных газов в воздухе и допустимое загрязнение кожного покрова после его санитарной обработки.

На основании рекомендации МКРЗ критические органы, относившиеся ранее к IV группе, введены в III группу, а щитовидная железа из III группы переведена во II группу критических органов, соответственно снижены допустимое годовое поступление и допустимое содержание изотопов йода. Введена поправка в коэффициент качества для α-излучения, он увеличен с 10 до 20, соответственно изменены значения допустимых уровней для α-излучающих радионуклидов.

Настоящие нормы радиационной безопасности устанавливают систему дозовых пределов и принципы их применения. НРБ-76/87 предусматривают следующие основные положения радиационной безопасности; непревышение установленного дозового предела; исключение всякого необоснованного облучения; снижение дозы излучения до возможно низкого уровня. Дозовые пределы, установленные настоящими нормами, не включают дозу, получаемую пациентом при медицинском обследовании и лечении, а также дозу, обусловленную естественным фоном излучения.

Таблица 13.1. Дозовые пределы внешнего и внутреннего облучения групп критических органов, МЗв/год [811

Категория облучаемых лиц | Группа критических органов | ||

1 | II | III | |

ПДД для категории А | 50 | 150 | 300 |

ПД для категории Б | 5 | 15 | 30 |

Нормами радиационной безопасности установлены категории облучаемых лиц и группы критических органов. По основ ным допустимым лозовым пределам устанавливаются следующие категории облучаемых лиц: категория А — персонал; категория Б — ограниченная часть населения; категория В — население области, края, республики, страны.

В порядке убывания радиочувствительности устанавливаются три группы критических органов: I — группа — все тело, гонады и красный костный мозг; II группа — мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, ЖКТ, легкие, хрусталик глаза и другие органы, за исключением тех, которые относятся к I и III группам; III группа — кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, лодыжки и стопы.

Для каждой категории облучаемых лиц устанавливаются два класса нормативов: основные дозовые пределы; допустимые уровни, соответствующие основным дозовым пределам.

В зависимости от группы критических органов в качестве основных дозовых пределов для категории А устанавливается предельно допустимая доза за год (ПДД), а для категории Б — предел дозы за год (ПД) (табл. 13.1).

При сохранении годового предельно допустимого поступления (ПДП) в течение всей профессиональной работы человека доза излучения за год в критическом органе не превысит значения предельно допустимой дозы (ПДД) за год.

Для планирования мероприятий по защите и организации оперативного контроля за радиационной обстановкой с целью предотвращения превышения дозового предела должны устанавливаться контрольные уровни поступления радионуклидов, содержания их в организме, мощности дозы излучения, плотности потока, концентрации в воздухе и воде, загрязнения поверхности.

Контрольный уровень устанавливается и используется для оценки радиационной обстановки преимущественно на основе среднего значения показателя за смену для категории А и за месяц для категории Б. При обслуживании постоянно работающего оборудования (процессов) контрольный уровень устанавливается. как правило, ниже соответствующего допустимого уровня.

При установлении контрольной концентрации радионуклида в атмосферном воздухе и в воде водоемов следует учитывать

возможное поступление его по пищевым цепям и внешнее излучение радионуклидов, накопившихся на местности

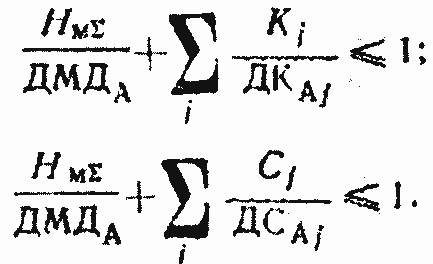

При сочетанном внешнем и внутреннем облучении и поступлении нескольких радионуклидов в организм должно выполняться условие, чтобы сумма отношений эквивалентной дозы в данном критическом органе от каждого вида внешнего излучения к соответствующему значению ПДД и отношений поступления в организм (содержания) радионуклидов к их ПДП (ПГП или ДС в том же органе) не превышала единицы:

![]()

Здесь Ημς — отношение максимальной эквивалентной дозы в критическом органе смешанного внешнего излучения к ПДД этого органа; Пj — отношение поступлений радионуклидов к их ПДПj.

![]() — максимальная эквивалентная доза i-гo вида внешнего излучения в критическом органе.

— максимальная эквивалентная доза i-гo вида внешнего излучения в критическом органе.

Аналогичные соотношения должны выполняться для среднегодовой мощности Ημς максимальной эквивалентной дозы и среднегодовых концентраций Кj радионуклидов в воздухе рабочей зоны или среднегодового содержания С, радионуклидов в организме:

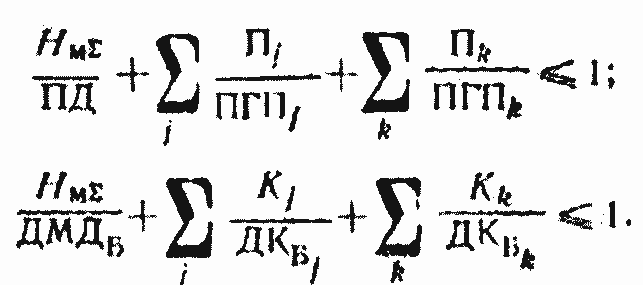

Для категорий Б должны выполняться аналогичные соотношения:

Здесь индексы j обозначают воздушный путь поступления, а индексы k — поступление с рационом.

а) Облучение персонала (категория Л)

Для персонала индивидуальная эквивалентная доза за календарный год не должна превышать значения ПДД, указанного в табл. 3.1. п. 3.2. для категории А [81].

Для женщин репродуктивного возраста (до 40 лет) вводится дополнительное ограничение облучения: доза на область таза не должна превышать 0,01 Зв за любые 2 месяца.

Для категории А индивидуальное годовое поступление радионуклидов через органы дыхания, содержание их в критическом органе и среднегодовая их концентрация в воздухе рабочей зоны не должны превышать числовых значений ПДП, ДС и ДКл, приведенных в разделе 8, с учетом пп. 3.5. и 3.6.

Радиоактивное загрязнение кожных покровов, спецодежды и рабочих поверхностей не должно превышать ДЗ, значения которых приведены в разделе 8 [81].

б ) Планируемое повышенное облучение при ликвидации последствий радиационной аварии

Потенциальную дозу внешнего излучения и (или) поступление радионуклидов в организм во время аварии предвидеть невозможно. При установлении факта аварии лицом, ответственным за радиационную безопасность учреждения, должны быть приняты экстренные меры, предусмотренные инструкцией по ликвидации аварии на объекте согласно ОСП-72/87. При этом должны быть приняты все практически возможные меры для сведения к минимуму внешнего облучения и поступления радионуклидов в организм человека. Планируемое повышенное облучение персонала во время аварии выше установленных дозовых пределов может быть разрешено только тогда, когда нет возможности принять меры, исключающие их превышение, и может быть оправдано лишь спасением людей, предотвращением развития аварии и облучения большого числа людей.

При разработке плана мероприятий по ликвидации последствий аварии необходимо стремиться к тому, чтобы уровни облучения персонала не превышали установленных настоящими Нормами дозовых пределов. Планируемое повышенное облучение персонала ограничивается следующими условиями: допускается внешнее облучение и (или) поступление радионуклидов в организм выше годовой предельно допустимой дозы (ПДД) или предельно допустимого поступления (ПДП) радионуклидов (кроме урана в растворимой форме) в два раза за календарный год в каждом отдельном случае или в пять раз за календарный год единожды на протяжении всей трудовой деятельности. В каждом подобном случае персонал должен быть предупрежден о дополнительном облучении, такое облучение допускается только с письменного разрешения руководителя учреждения и личного согласия исполнителя. Разрешение оформляется выдачей наряда-допуска на выполнение таких работ с подробным указанием перечня и регламента работ и мер предосторожности в соответствии с требованиями ОСП-72/87 и других нормативных актов.

Планируемое облучение до 2 ПДД разрешается территориальными учреждениями санэпидемслужбы, а облучение в дозе до 5 ПДП — только Министерством здравоохранения СССР.

Планируемое повышенное облучение персонала не разрешается в следующих случаях:

а) если работник при аварии или случайном облучении ранее получил дозу, превышающую годовую предельно допустимую дозу в 5 раз;

б) если работник — женщина в возрасте до 40 лет.

Доза, полученная при планируемом повышенном облучении или во время аварии, сама по себе не может служить причиной для отстранения данного липа от его обычной работы. Однако работнику, подвергшемуся повышенному облучению, можно разрешить продолжить работу только при отсутствии медицинских противопоказаний (согласно ОСП-72/87).

Каждое планируемое повышенное облучение персонала при дозе внешнего излучения не более 2 ПДД (или, соответственно, 5 ПДД) должно быть скомпенсировано так, чтобы по истечении последующего периода не более 5 лет (или, соответственно, 10 лет) накопленная доза не превысила значение, определенное формулой Нi=ПДДi-Т, где Нi — максимальная эквивалентная доза, накопленная в t-м критическом органе за время Т (лет) с начала профессиональной работы. Доза, накопленная к возрасту 30 лет, не должна превышать 12 ПДД. Если доза, полученная работником за предыдущий период работы с источниками ионизирующих излучений, остается неизвестной, то следует исходить из предположения, что ранее он получал ежегодно по 1 ПДД, которая была принята в период его работы.

Однократное облучение в дозе свыше 5 ПДД (внешнего или суммарного — внешнего и внутреннего), а при изолированном внутреннем облучении однократное поступление в организм радионуклида свыше 5 ПДП должно рассматриваться как потенциально опасное. Лица, подвергшиеся такому воздействию, должны быть немедленно выведены из зоны облучения и направлены на медицинское обследование.

Лица, привлекаемые для проведения аварийных и спасательных работ, на этот период приравниваются к персоналу и на них распространяются положения разд. 4 настоящих Норм.

в ) Облучение ограниченной части населения (категория Б)

Для лиц категории Б среднее значение индивидуальной эквивалентной дозы для критической группы за календарный год не должно превышать значения ПД, данного в табл. 3.2 [81].

Среднее индивидуальное годовое поступление радионуклидов через органы дыхания и пищеварения, накопление их в критическом органе и среднегодовая концентрация их в воздухе, питьевой воде и рационе не должны превышать ПГП, ДСв и ДКв, значения которых приведены в разделе 8.

Допустимые концентрации радионуклида в воздухе и воде рассчитаны исходя из условия поступления его в организм только с вдыхаемым воздухом или питьевой водой соответственно.

При этом не учитываются накопление радионуклида на местности, миграция по биологическим цепям и поступление с рационом. Поэтому приведенные в разделе 8 значения ДКв для лиц категории Б не должны непосредственно применяться в качестве нормативов для природных сред (воды открытых водоемов, воздуха населенных пунктов).

При установлении допустимой концентрации радионуклида в воде водоемов используется допустимая концентрация радио нуклида в воде, приведенная в разделе 8, с учетом миграции радионуклида по пищевым цепям и конкретного использования водоема (рыбоводство, рыболовство, поливное земледелие водопой скота, излучение от заливаемой поймы и т. д.).

Для установления допустимой концентрации радионуклида в атмосферном воздухе следует использовать приведенную в разделе 8 допустимую концентрацию радионуклида в воздухе при ингаляционном поступлении и учитывать миграцию радионуклида по биологическим цепям и внешнее излучение, возникающее в результате накопления его на местности вследствие выпадения.

В случае необходимости поступление радионуклида через органы пищеварения регламентируется числовыми значениями ПГП так, чтобы суммарное поступление радионуклидов в организм с питьевой водой, пищевыми продуктами и вдыхаемым воздухом не превышало ПГП с учетом п. 3.5 и 3.6 [81].

Для категории Б допустимое загрязнение кожных покровов, одежды и поверхностей устанавливается равным 0,1 соответствующего значения для персонала, приведенного в разделе 8. Доза внешнего излучения и поступление радионуклидов в организм для лиц категории Б оценивается путем контроля радиационной обстановки по месту их работы и проживания. По месту работы контролируются мощность эквивалентной дозы внешнего излучения и концентрация радионуклидов в воздухе рабочей зоны и на территории.

По месту проживания контролируются доза внешнего излучения и поступление в организм радионуклидов с воздухом, водой и рационом.

Если по результатам длительного наблюдения установлено, что облучение критической группы лиц категории Б не превышает 0,1 ПД, то радиационный контроль за облучением ограниченной части населения по согласованию с органами Государственного санитарного надзора может быть сокращен при обязательном сохранении радиационного контроля за источниками выбросов в атмосферу и сбросов в водоемы.

г) Облучение населения (категория В)

Ограничение облучения населения (категория В) осуществляется регламентацией или контролем радиоактивности объектов окружающей среды (воды, воздуха, пищевых продуктов и т. п.), технологических процессов, которые могут привести к их загрязнению радионуклидами, доз от медицинского облучения и техногенно-повышенного фона, обусловленного строительными материалами, химическими удобрениями, сжиганием органического топлива и т. п., а также установленными настоящим документом дозовыми пределами для категорий А и Б.

Во всех случаях необходимо принимать меры по ограничению облучения населения снижением дозы излучения у отдельных лиц, сокращением числа лиц, подвергающихся облучению, в частности необходимо ограничивать облучение при медицинских рентгено-радиологических исследованиях населения, особенно беременных женщин, детей и подростков.

В целях защиты населения и охраны окружающей среды необходимо принимать меры по предупреждению и ограничению образования радиоактивных отходов и максимальному снижению их количеств, удаляемых учреждением во внешнюю среду.

д ) Аварийное облучение населения

В случае возникновения аварии, при которой радиационное воздействие на людей за пределами санитарно-защитной зоны учреждения может превысить ПД или ПГП, должны быть приняты все практические меры для сведения к минимуму облучения и радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды согласно требованиям ОСП-72/87. Территории, на которых могут быть превышены указанные уровни, относятся к зоне радиационной аварии. При принятии последующих мер, исходя из масштаба и характера аварии, Министерством здравоохранения СССР могут устанавливаться для населения временные основные дозовые пределы и допустимые уровни и разрабатываться санитарные правила для обеспечения жизнедеятельности на территориях, загрязненных радиоактивными веществами.

У всех лиц, оказавшихся согласно п. 7.1 в зоне радиационной аварии, должны быть оценены дозы внешнего и внутреннего облучения, а в случае необходимости проведены санитарная обработка, изъятие загрязненной одежды и медицинское обследование в порядке, установленном ОСП-72/87 и другими нормативными актами.

К недостаткам существующей системы нормирования, как НРБ-76/87, так и МКРЗ, следует отнести, что третий ее принцип ALARA (принцип оптимизации облучения) сформулирован в виде пожелания и не подкреплен формально, что позволило

бы подвести под него количественную основу. Регламентация облучения лиц категории В по средней индивидуальной дозе в критической группе приводит к тому, что по допустимым уровням облучения отдельные представители этой группы могут приблизиться к профессиональному облучению [118].

Новые положения МКРЗ, представленные в публикациях 22, 26, 27 и 30, являются развитием ранее выдвинутых принципов нормирования. В этих публикациях сделана попытка устранить непоследовательность в старой системе регламентации облучений, для чего рекомендуются различные подходы к ограничению нестохастичсских эффектов облучения. В рекомендациях МКРЗ указывается, что порог возникновения нестохастических эффектов при облучении не должен достигаться. Пороговую дозу также не следует применять ни на одном участке кожи, т. е. ограничение накладывается на максимальную эквивалентную дозу (МЭД). В качестве дозового предела в случаях нестохастических эффектов для персонала устанавливается МЭД, равная 500 мЗв в год для всех органов тела, кроме хрусталиков глаз, для которых дозовый предел остается на прежнем уровне (150 мЗв в год). Для ограниченной части населения приняты в 10 раз меньшие уровни [120].

Стохастические эффекты отмечаются при любых дозах вплоть до нуля. МКРЗ указывает: «одним из основных допущений является то, что для стохастических эффектов принята линейная беспороговая зависимость между дозой и вероятностью возникновения». Исходя из этого дозовый предел уже нельзя выбирать по критерию полной безопасности, он может быть установлен по критерию приемлемого риска. В качестве приемлемого для персонала принимается риск смерти от профессиональных вредных факторов в других, благополучных в этом отношении отраслях промышленности, который МКРЗ считает равным 1-10 4 в год. Для ограниченной части населения считается приемлемым обычный уровень коммунального риска преждевременной смерти, который по данным МКРЗ составляет 10-5—10 6 в год. Для диапазона допустимых уровней облучения получен коэффициент риска, равный 4-103 на 1 Зв для тяжелых наследственных заболеваний и 1·10—2 на I Зв для смертельных случаев заболеваний раком [120].

На основании данных о приемлемом уровне риска и коэффициенте риска вычислили, что приемлемый уровень риска будет достигнут при эффективной эквивалентной дозе около 5 мЗв в год.

Впервые в практике нормирования облучения принимают во внимание накопленный опыт, согласно которому средний уровень облучения персонала оказывается примерно в 10 раз меньше установленного дозового предела.

На этой основе устанавливают дозовый предел на уровне 5-10 — 50 мЗв в год, что численно совпадает с принятым в настоящее время значением, но относится не к МЭД, а к эффективной эквивалентной дозе [120].

Третий принцип ограничения дозы, называемый в последнее время принципом ALARA, преобразуется на основе линейной беспороговой концепции в принцип оптимизации отношения между риском и выгодой от использования источника излучения. Таким образом, третий принцип получает количественное выражение. Оптимизируется коллективный риск для данного контингента людей, а для его определения используется значение коллективной эффективной эквивалентной дозы. Таковы новые подходы к ограничению стохастических эффектов облучения, представленные МКРЗ в последние годы.

Однако следует отметить, что из-за недостаточной изученности зависимости доза —эффект нельзя применять коллективную дозу или какую-либо ее модификацию как точную меру коллективного риска.

Новые рекомендации МКРЗ вызывают возражения в отношении численных значений основных дозовых пределов. Так, для нестохастических эффектов выбор в качестве дозового предела 500 мЗв в год никак не аргументирован. Он больше прежних значений 50, 150 и 300 мЗв в год для трех групп критических органов. Для стохастических эффектов дозовый предел 50 мЗв в год совпадает с прежним значением, но он установлен по эффективной эквивалентной дозе, а не по МЭД, как раньше. Следует указать, что фактическая идентичность предельных уровней облучения существует только при равномерном облучении организма. При любом неравномерном облучении новые пределы соответствуют более высоким уровням облучения.

Новые концепции нормирования ведут к усложнению системы контроля. МКРЗ предлагает двойной контроль — МЭВ в отдельных критических органах и эффективной эквивалентной дозы во всем организме.

Многолетний опыт нормирования показывает, что следует сохранить принцип нормирования по критическим органам при прежних значениях дозовых пределов для трех групп критических органов.

Для совершенствования нормирования ионизирующих излучений целесообразно пересмотреть значения допустимых поступлений и объемные активности радионуклидов на основе современных данных о метаболизме и обмене с учетом публикации 30 МКРЗ [95]. Было бы желательно заново оценить допустимое содержание всех радионуклидов в свете рекомендаций МКРЗ. Необходимо установить близость регламентируемых уровней облучения персонала и критической группы населения. Этот недостаток имеется и в публикации 26 МК.РЗ. При определении активности радионуклидов во внешней среде необходимо по возможности учесть все пути воздействия на население. При сопоставлении уровней облучения ограниченной части населения с дозовыми пределами важно учитывать естественный фон и дозы, получаемые при медицинских обследованиях [80, 120].

Основной недостаток существующей системы нормирования ионизирующих излучений состоит в том, что в основу установления пределов доз положен определенный уровень риска только для смертельных заболеваний злокачественными опухолями и некоторых наследственных изменений. Не учитываются другие возможные вредные последствия действия ионизирующего излучения — несмертельные наследственные заболевания, изменения самочувствия, связанные со страхом заболеть, тревогой за здоровье своих детей и др. [115]. Нормирование радиационного фактора в настоящее время проводится независимо от всех других факторов вредности химической, физической и биологической природы. Не учитываются сочетание и комбинирование факторов действия ионизирующего излучения с другими вредными факторами. При подготовке национальных норм и правил по обеспечению радиационной безопасности необходимо учесть имеющиеся новые подходы к системе нормирования и использовать данные Публикаций 22, 26, 27 и 30 МКРЗ.