В отдаленные сроки после поражения различными видами ионизирующего излучения наблюдается возникновение опухолевых процессов в организме. К опухолевым формам отдаленной лучевой патологии относятся новообразования различных органов и тканей, лейкозы, Экспериментальные исследования и наблюдения над людьми свидетельствуют о высокой бластомогенной эффективности различного рода ионизирующих излучений. Длительное пребывание в организме людей Th и Ra в количестве (1,85—85,1)·104 Бк приводит к возникновению злокачественных опухолей в 11—26% случаев [130].

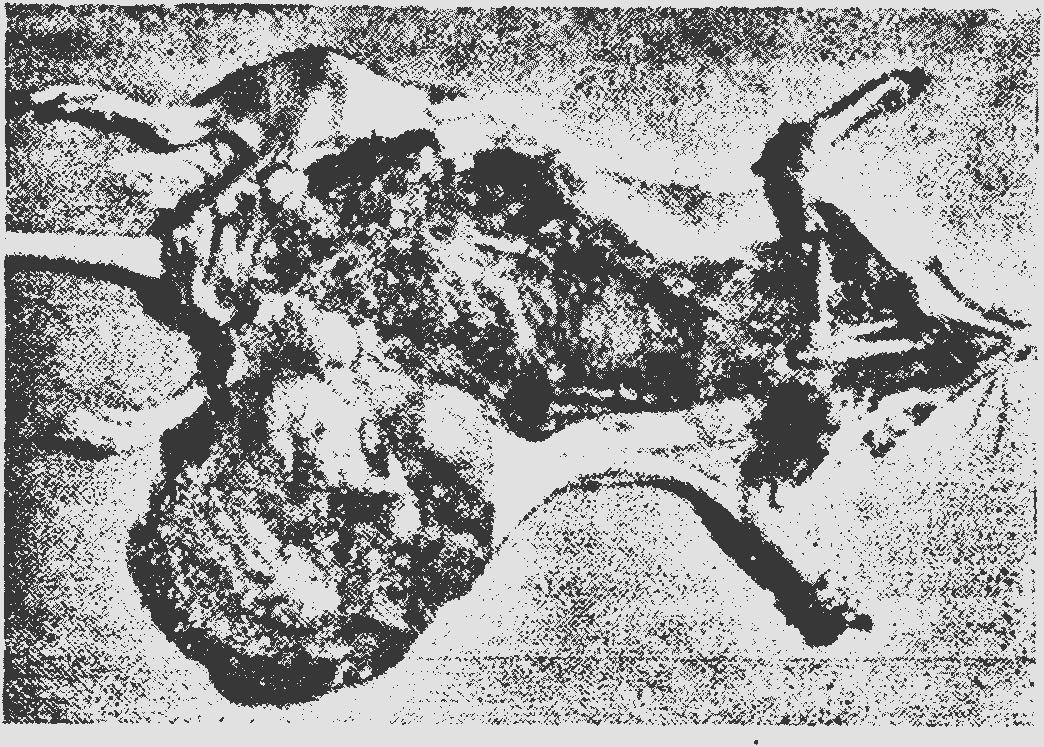

Рис. 12.2. Остеосаркома левого бедра крысы после введения , 90Sr в дозе 1,85·104 Бк/г. Опухоль развилась через 300 сут. после введения 90Sr

Экспериментальные исследования показывают, что различной локализации злокачественные и доброкачественные опухоли возникают у 60% собак, 86% кроликов, 37% крыс, погибших в отдаленные сроки после поражения различными радионуклидами (90Sr, 140Ba, 144Ce, 2l°Po, 233Ра, 239Pu, 241Am) [130].

Возникновение опухолей в различных органах и тканях во многом зависит от избирательной способности радионуклида депонироваться в том или ином органе.

Радиоактивные вещества, имеющие скелетный тип распределения, чаще вызывают опухоли костной ткани [89]. Большинство β-излучающих радионуклидов (90Sr, 90Y, 226Ra) вызывает развитие остеосарком от введения (1,85—3,7)·104 Бк/г. Это количество изотопа может создать в костной ткани за все время воздействия дозы в 150—400 Гр (рис. 12.2) [130].

Частота остеосарком снижается с уменьшением мощности дозы. α-Излучатели в этом отношении примерно в 10—20 раз эффективнее β-излучателей [69, 89, 130].

Выход остеосарком существенно зависит от степени резорбции и пути введения радионуклида. Возникновение остеосарком не зависит от пола животных. Одной из основных причин образования костных опухолей является поражение костной ткани в результате воздействия излучения депонированного радиоактивного вещества. Прогрессивный рост опухоли начинается при подавлении иммунологического надзора. Средний латентный период развития остеосарком у человека составляет 30 лет. Этим объясняется увеличение частоты остеосарком с возрастом. У людей и животных при воздействии радионуклидов остеосаркомы возникают чаще всего в губчатой, а не в компактной кости. Остеосаркомы редко обнаруживаются на периостальных поверхностях, не возникают из клеток гаверсовых каналов и из остеоцитов внутри объема костной ткани [76].

Под воздействием радионуклидов в костной ткани возникают потенциально опухолевые клетки, которые длительное время могут находиться в дремлющем латентном состоянии. Клетки с выраженной пролиферативной потенцией наиболее часто превращаются в опухолевые.

Потенциально злокачественная клетка остается в дремлющем состоянии до тех пор, пока не получит стимул к делению. Такими промоторами могут быть различные экзогенные и эндогенные факторы, в том числе и естественный процесс перестройки поверхности в данном участке кости (Маршалл).

Механизм развития остеосарком зависит не только от прямого действия радионуклидов на костные клетки. При перерождении опухолевой клетки в опухолевый клон и опухоль вовлекаются иммунные, защитно-приспособительные и нейроэндокринные механизмы.

Важное значение в генезе остеосарком при отложении остеотропных радионуклидов имеют сосудистые нарушения. М. Финкель [163] обосновывает пороговую природу костных опухолей и приводит данные о том, что минимальная остеосаркомогенная доза для костной ткани человека составляет 12 Гр. Однако по данным Л. А. Булдакова [97] при хроническом поступлении 239Pu остеосаркомы у крыс возникают при кумуляции доз порядка 0,66 Гр.

А. Гольдман и другие 848 собакам давали длительно с пищей 90Sr, 226Ra и инъекцию 90Sr. При превышении скелетной дозы 90Sr в 1500 раз (25 Гр) и 226Ra в 500 раз (3 Гр) не отмечалось укорочения жизни. Главная причина укорочения жизни — рак костей и окружающих тканей с преобладанием сарком. Наблюдались болезни костного мозга, включая лейкозы, подобные гранулоцитарному лейкозу человека. Считают, что за возникновение данной патологии ответствен исключительно радиационный эффект.

Собаки-бигли подвергались хроническому воздействию 90Sr, начиная со времени внутриутробного развития и до возраста 540 сут. Плоскоклеточный рак пасти обнаружен у 24 из 387 собак. У 12 из 24 собак опухоли возникли при поступлении через ЖКТ 90Sr в количестве 44,4· 104 Бк/сут, средняя доза в скелете составляла 6,5 Гр —120 Гр. У собак, поступление 90Sr к которым составляло меньше 5,63· 104 Бк/сут, а поглощенная доза в скелете была 21—39 Гр, такие опухоли не были обнаружены.

На расстоянии 10 мкм от поверхности зубов мягкие ткани пасти получают такую же дозу, как и скелет. После прекращения введения 90Sr содержание его в скелете начинает медленно уменьшаться в результате минерального обмена. Однако в зубах такая перестройка минералов не происходит, и содержание 90Sr остается на прежнем уровне. Поэтому к 2000— 3000 сут. доза на поверхности зубов становится в 2—3 раза выше, чем средняя в скелете, и в 4—6 раз выше, чем в костном мозге (Паркс и др.).

И. Раббе и другие скармливали собакам 90Sr от 3,7 до 71,7-106 Бк/кг или внутривенно вводили 226 Rа от 0,08 до .37 Бк/кг, при этом концентрации в скелете составляли соответственно 0,0 14 —17,61 · 10е Бк 90Бг/кт или 0.033—17,34· 105 Бк 226Ra/Kr. При низких мощностях дозы в скелете 0,002— 0,2 Гр/.сут, при поступлении 90Sr в отдаленные сроки отмечается более выраженное поражение костного мозга и развитие опухолей мягких тканей, чем опухолей кости. При поступлении 226Ra в отдаленные сроки при мощности скелетной дозы от 0,005 до 0,20 Гр/сут отмечается развитие опухолей кости. Средние мощности скелетной дозы, меньшие примерно 0,0005 Гр/сут, и кумулятивные дозы, меньшие 1,5 Гр, не влияют на сокращение СПЖ. При мощности лозы в скелете меньше 0,0005 Гр/сут (кумулятивная доза 2 Гр) 226Ra не вызывает первичных опухолей кости, для 90Sr эта величина меньше 0,007 Гр/сут (кумулятивная доза 25 Гр).

Собакам-биглям через рот вводили 90Sr в различных дозах, начиная с 21-х сут. развития эмбриона и по достижении щенками возраста 540 сут. Дозы на скелет охватывали диапазон от 0,3 до 130 Гр. Другой группе животных 90Sr вводили внутривенно (дозы на скелет 7,5 и 62 Гр). Ранее всего наблюдали нарушения в области диафизов трубчатых костей, в районе вертлюжной впадины, в нижней челюсти и в костях таза. Гистологически поражения костей выражались в остеопорозах различной степени, диспластических фиброзах и малигнизации [158].

Существенное место в патологии опухолевых форм поражения занимают лейкозы. Описаны случаи развития лейкозов в отдаленные сроки поражения у людей и животных в результате воздействия внешнего облучения и инкорпорированных радионуклидов.

Экспериментальные исследования показали, что радиоактивные вещества, обладающие смешанным типом излучения (β и γ), малой энергией и равномерно распределяющиеся, обладают большей лейкомогенной активностью, чем радионуклиды с избирательным накоплением в отдельных органах [ИЗ]. Форма лейкозов во многом зависит от возраста животных. У молодых крыс развиваются менее дифференцированные формы (ретикулез, гемоцитобластоз), у старых особей —дифференцированные формы (миелолейкозы). Частота возникновения лейкозов у самцов значительно больше, чем у самок.

В некоторых случаях после воздействия радиоактивных веществ могут развиваться сарколейкозы [37]. При введении оксида 3Н в дозе 1,11-107 Бк/г на 300—330-е сут. у трех из десяти кроликов развилась выраженная картина сарколейкоза. У животных с хроническим лучевым поражением основой для развития лейкозов является лабильность костномозгового кроветворения.

В патогенезе лейкемий важное место принадлежит активации латентных эндогенных вирусов онкогенов, ошибкам репарации ДНК, возникновению соматических мутаций в кроветворных клетках, нарушениям гормональной регуляции клеточного гомеостаза и понижению иммунологической устойчивости организма (И. Каплан).

Лейкемии возникают через многие месяцы после воздействия лейкомогенного фактора, но прелейкемические клетки в костном мозгу у животных обнаруживаются вскоре после воздействия радионуклидов [76]. Ионизирующее излучение, вероятно, воздействует на стволовые клетки или популяцию претимоцитов, присутствующих в костном мозге, из которых возникают прелейкемические клетки. Гранулоцитарные лейкемии также чаще возникают у самцов.

Влияние радионуклидов на пролиферативные процессы в миелоидном ростке кроветворения также коррелируют с индукцией гранулоцитарных лейкемий у животных.

Гибель кроветворных клеток под влиянием ионизирующего излучения приводит к стимуляции регенеративной гиперплазии переживших стволовых клеток, способствует разрастанию трансформированных клонов клеток и благодаря этому активирует лейкемогенез (А. Аптон).

В литературе описаны случаи развития рака легких в результате хронического лучевого поражения. Установлено, что у шахтеров Шнееберга и Яхимсталя в 28—83% смерть наступала от рака легких. Это наблюдалось в 1913—1926 гг., когда на низком уровне были охрана труда и техника безопасности. Латентный период (время, необходимое, для развития опухоли) возникновения рака легких у человека составляет 20 лет. Доза, вызывающая опухоль легких у человека, составляет в среднем 20-50 Гр [130].

Вагонер приводит данные, что частота рака у шахтеров урановых рудников плоскогорья Колорадо была в 6 раз выше, чем у шахтеров металлургических шахт. Известно, что шахтеры урановых рудников подвергаются сочетанному и комбинированному действию различных факторов, в том числе a-излучению Rn и продуктов его распада, пыли урановой руды, газов дизельных машин и дыма сигарет В. Лундин с соавторами указывает, что риск появления рака легких у шахтеров-курильщиков в 4 раза выше, чем у некурящих,

У шахтеров урановых рудников Онтарио (Канада) за период 1955—1974 гг. смертность от рака легких возросла с 0,3% в контроле до 3,7% у лиц, получивших кумулятивную дозу 180 РУМ [76].

Опухоли легких у животных возникают после ингаляции или интратрахеального введения 210Ро, Pu, 239Pu, 222Rn, 241Am, 237Np, 244Cm, 144Ce, 90Y, 106Ru. При ингаляции химических соединений радионуклидов, быстро и полностью резорбирующихся из легких (НТО, хлорид 89Sr и 90Sr, 24Na, 137Cs, 131I), рак легких не возникает [76]. И. Кембер приводит данные, что после интратрахеального введения 144Ce крысам опухоли легких возникают у 2% животных при дозе 6,5 Гр.

Одним из наиболее эффективных радионуклидов, вызывающих рак легких после ингаляции, оказался 210Ро. Первичный рак легких у крыс наблюдался уже через 2 мес после ингаляции. В группе животных, получивших наименьшую дозу 210Ро (0,74—5,55 кБк), рак легких обнаружен у 3% крыс, а при более высоких дозах у 10 животных из 13. Опухоли легких развились у животных при кумуляции дозы 0,71 Гр [76].

Р. А. Ерохин, Н. А. Кошурникова, В. К. Лемберг в опытах на крысах при ингаляции цитрата 239Pu и 239Pu-пентакарбоната аммония в дозе 0,41—0,47 Гр показали, что частота злокачественных опухолей легких (плоскоклеточный рак, аденокарцинома, гемангиосаркома) составляла 4,2—7,1% и была на порядок выше, чем в контроле (0,39%).

В опытах на животных установлено, что труднорастворимые соединения радионуклидов при попадании в легкие вызывают опухоли в значительно большем количестве, чем растворимые соединения. Причиной возникновения новообразований легочной ткани при воздействии радиоактивных веществ следует считать прямое действие ионизирующего излучения.

Сандрес показал, что после ингаляции 239PuO2 при дозе 2—30 Гр у крыс обнаруживается рак легких на 200—700 сут. По данным Пака содержание 238PuO2 в легких в количестве 185 Бк/г является пороговым для опухолей легких у собак. После ингаляции азотнокислых солей 23вPu и 239Рп у крыс чаще развивается рак легких, чем остеосаркомы. Это обусловлено тем, что в легких аккумулируется доза в 5—10 раз выше, чем в скелете.

Труднорастворимые соединения различных радионуклидов при ингаляции в значительных количествах накапливаются в лимфатических узлах. Однако первичные опухоли трахеобронхиальных и других лимфатических узлов у собак отсутствовали при ингаляции 0,89—1,7 МБк/кг 144Ce. Животные погибали от первичной гемангиосаркомы легких через 750—1895 сут. Главная функция лимфоидной системы организма — надзор за генетическим постоянством соматических клеток. Возникновение опухоли определяется не только появлением злокачественной клетки, в значительной степени оно зависит от эффективности функционирования защитных сил организма и в первую очередь — иммунной системы [76]. Лимфатические узлы играют большую роль в образовании антител и иммунитета, передающегося через клетки. Угнетение лимфоидной ткани легких при депонировании радионуклидов, вероятно, способствует развитию опухолей в легких.

В отдаленные сроки после поражения радионуклидами могут возникать опухоли ЖКТ. Большой выход опухолей желудка обнаружен у крыс после внутрибрюшинного введения 95Nb, 144Ce в дозе (22,2—2,22)·104 Бк/г. Помимо опухолей желудка в отдаленные сроки развиваются опухоли кишечника. При поражении радиоактивными веществами частота возникновения опухолей кишечника зависит от степени резорбции радионуклида, способа введения и составляет от 0,7 до 20%.

Существенное значение в возникновении опухолей толстого кишечника имеет предрасполагающее действие хронического воспалительного процесса и непосредственное действие излучения на слизистую кишечника [76, 89, 130].

Бринклей приводит данные об увеличении смертных случаев от рака толстой и прямой кишки (7 случаев у 227 больных) при наблюдении в течение 16 лет после облучения области таза в связи с доброкачественными заболеваниями. Риск развития рака желудка у пострадавших в Хиросиме и Нагасаки за период 1950—1974 гг. составил (10—20) -10~€ сГр-1. Риск развития опухолей для каждого отдела кишечника равен 5— 10-6 сГр -1.

Введение собакам и крысам 210Ро и 144Ce в дозе 333— 666 кБк/г вызывает развитие опухолей желудка. У собак, получивших 210Ро, они возникали у 23,5%, а у крыс в 3,9% случаев при введении 144Ce. При однократном интратрахеальном введении 222 кБк/г 95Nb опухоли желудка наблюдали у 3,4% крыс.

Фракционированное облучение уменьшает частоту опухолей ЖКТ. При однократном введении 144Ce и 106Ru суммарная частота опухолей ЖКТ оказалась примерно в 3 раза выше, чем при длительном введении [76].

В отдаленные сроки после поражения радионуклидами развиваются опухоли печени. После применения торотраста (контрастное вещество, содержащее Th) с диагностическими целями у людей зарегистрированы случаи возникновения опухолей печени [130].

Обширные экспериментальные исследования показывают, что опухоли печени у животных возникают не только от введения торотраста, но и таких радионуклидов, как 140La, 144Ce, 147Pr, 198Au, 239Pu. Развитие опухоли печени при введении этих радионуклидов обусловлено тем, что основная масса радиоактивного вещества откладывается в печени. По данным В. Н. Стрельцовой [89, 97, 130] опухоли печени у крыс при введении 140La, 147Pm, 144Ce возникают в 13—26% случаев.

Причиной возникновения опухолей печени является повреждение паренхимы печени вследствие длительного облучения депонированными радионуклидами. Наиболее часто наблюдались у животных гепатоцеллюлярный рак, холангиомы, гемангиоэндотелиомы. Наиболее распространенной формой новообразования печени от введения 144Ce были аденомы из эпителия ложных желчных ходов [70,5%], реже возникали гепатомы [6%].

Опухоли печени после введения радионуклидов у самок развиваются чаще — 6,4—7,4%, чем у самцов — 1 — 1,5% [76].

При парентеральном введении 147Pr в дозе 18,5—38,4 кБк/г новообразования печени (аденомы и саркомы) развиваются в 7,1 — 14,2% случаев, при кумуляции тканевых доз 5,2—7 Гр.

Внутривенное введение крысам 237Np вызывает развитие опухолей печени в 2,3—4,35% случаев при дозе 0,246—0,013 Гр. При внутрибрюшинном введении 51,7, 98,4 и 492 кБк/кг 241Am у крыс опухоли печени обнаружены в 3,1, 3.6 и 1,03% случаев [98]. В. В. Шиходыров с соавторами наблюдали у собак в 70% случаев через 6—12 лет развитие гепатом и холангиоклеточного рака после подкожного введения 210Ро в количестве кБк/кг. Тейлор показал, что развитие опухолей желчных протоков возникает у 10% собак, проживших более 1000 сут. после введения 239Pu. Частота этих опухолей была в 2,5 раза выше, чем в контроле.

Важное значение в оценке повреждающего действия радионуклидов на печень имеет неравномерность распределения, что особенно важно при инкорпорации α-излучающих радионуклидов [76].

Значительно реже обнаруживаются опухоли почек в отдаленные сроки. Экспериментальными исследованиями установлено, что опухоли почек обычно возникают у животных после воздействия равномерно распределяющихся радионуклидов — 210Ро, 1 °°Rii и 137Cs в количестве (0,011; 0.37 и 64,3) · 104 Бк соответственно. Опухоли возникают в период 600—650 сут.

У людей 2% всех злокачественных опухолей составляют опухоли почек. Беннигтон приводит данные, что опухоли почек у людей возникали через 29—37 лет после диагностического применения торотраста.

Опухоли почек возникали у 20% собак после подкожного введения 74 кБк/кг 210Ро. Латентный период составлял 9,9±\ ±0,1 года при поглощенной дозе 5,3 Гр.

В. А. Сапоцкий и Е. В. Эрлексова наблюдали опухоли почек у 30% крыс через 282—449 сут. после подкожного введения 210Ро в количестве 185 кБк/кг. При внутрибрюшинном введении 210Ро в количестве 103,5 кБк/кг опухоли почек у крыс возникали в 31,5% случаев. После внутривенного введения 210Ро в количестве 185 кБк/кг карциномы почек у крыс развивались на 398—486-е сут. Введение 210Ро крысам в количестве 37 кБк/кг не вызывало развития опухолей почек.

Введение 241Am крысам, когда в организме кумулировались дозы 0,017; 0,084; 0,34; 1,10 и 2,02 Гр, увеличивало частоту возникновения опухолей почек соответственно на 0,98; 1,02; 2,10; 4,55 и 3,22% [98].

Внутривенное введение 237Np крысам при дозах 0,01-0,258 Гр вызывает развитие доброкачественных и злокачественных опухолей почек в 4% случаев [68].

В отдаленные сроки после лучевого поражения сравнительно часто наблюдаются у животных опухоли матки, яичников, молочных желез, щитовидной железы, надпочечников, гипофиза и др. Так, по данным работ [41, 89, 130] гиперплазия слизистой оболочки матки возникает у 60—80% облученных собак, опухоли молочных желез у 25—80% облученных грызунов. Опухоли надпочечников выявлены у 30 —60% животных — носителей 131I (2,51-104 Бк/г) и других радионуклидов.

Инкорпорированные радионуклиды 144Ce, 90Sr в количестве 0,925 и 1,85-104 Бк вызывают развитие злокачественных опухолей яичника в 2,9 и 5,3% случаев. У животных, подвергнутых внешнему облучению и действию инкорпорированных веществ, развиваются опухоли молочных желез. Максимальная бластомогенная доза для опухолей молочных желез при введении таких радионуклидов, как 106Ru, 90Y, 90Sr, 95Nb, 147Pm, "'Ag и 144Ce составляет 150 Гр. Опухоли молочных желез у самок возникают в значительно большем количестве, чем у самцов.

Ю. И. Москалев и другие вводили 210Ро крысам однократно внутрибрюшинно в дозе 1,11—74-104 Бк/кг. У крыс развились опухоли щитовидной железы в 25% суммарного числа опухолей, почек — 11,7%, молочных желез — 9,2%, гипофиза — 9,2%, толстого кишечника — 8,3%, печени, надпочечников, яичников, паращитовидной железы, предстательной железы, подкожной клетчатки, лейкозы — 8,3%. С увеличением дозы от 1,11 до 8.88-104 Бк/кг частота опухолей увеличивается от 25 до 50% с латентным периодом 580—425 сут. Неэффективная доза 210Ро по критерию возникновения опухолей у крыс составляет 0,022· 104 Бк/кг.

Изучалась смертность от рака молочной железы среди женщин, работающих с красками, содержащими 220Ra (1110 человек с 1939 но 1961 г., занятых на производстве). Содержание 22,iRa в костной ткани определялось через 20 лет после начала поступления и составляло от 0,01 мкг до 6 мкг. В крови содержание 226Ra составляло 2 мкг. Эквивалентные дозы за 50 лет, обусловленные 226Ra (в основном за счет α-излучения), составили: клетки эндоста — 0,1 Гр, красный костный мозг — 1 мГр, мягкие ткани — 2 мГр. Более значительным было внешнее γ-облучение, мощность эквивалентной дозы которого составляла 1—4 мГр/нед. Поскольку развитие рака молочной железы происходит с большим латентным периодом (более 30 лет), достоверное увеличение смертности обнаружено у женщин, возраст которых перед началом работы на производстве был меньше 30 лет. Установленный риск составляет в среднем 200 случаев на 104 женщин, получивших дозу 1 Гр, что согласуется с коэффициентом риска, рекомендованным МКРЗ (К. Баверсток и др.).

У человека 30—40% опухолей молочных желез являются гормонально зависимыми, по ни одна из них не излечивается удалением стимулирующего агента (Фурт).

У крыс большинство опухолей молочных желез являются полностью гормонально зависимыми. Гормоны выступают в качестве активаторов опухолевого роста. Маммотропный гормон гипофиза стимулирует развитие опухолей молочных желез у облученных крыс. При высоких дозах облучения гипофиза частота опухолей молочных желез снижается. Трансплантация гипофиза увеличивает частоту опухолей молочных желез у самок мышей с 1,2% в контрольной группе до 19% у подопытных мышей. Хаггинс считает, что овариэктомия вызывает частичную или полную регрессию опухолей молочных желез. Удаление яичников до общего облучения или после него понижает, но не элиминирует развитие опухолей молочных желез у крыс.

Для возникновения максимальной частоты опухолей присутствие функционирующих яичников и гипофиза является важным, но не необходимым (Шеллабаргер).

Опухоли молочных желез при воздействии радионуклидов развиваются в результате взаимодействия эндокринных и генетических факторов. Ведущим в возникновении опухолей молочных желез у мышей и крыс являются генетические факторы, так же как и уровень эндогенных и экзогенных гормонов.

В отдаленные сроки после поражения ионизирующим излучением наблюдается выраженная патология со стороны желез внутренней секреции: надпочечников, гипофиза, щитовидной и поджелудочной железы.

Экспериментальные исследования показывают, что опухоли желез внутренней секреции могут возникнуть как после однократного облучения рентгеновским и γ-излучением, нейтронами, так и в результате воздействия инкорпорированных радионуклидов. Сроки возникновения опухолей колеблются от 1,5 до 2,5 лет.

Одной из форм эндокринной патологии у животных в отдаленные сроки после лучевого воздействия является паратиреокринный синдром. Он характеризуется возникновением новообразований в паращитовидной железе подопытных животных, фиброзной остеодистрофией и известково-выделительным нефрозом.

Как показали исследования [130], опухоли паращитовидных желез возникают у крыс и собак, пораженных 131I, 90Sr и 144Ce в дозе (1,85; 0,37 и 0,037)-104 Бк/г, а также у крыс при внешнем облучении в дозе 5—10 Гр. При введении животным окиси трития в количестве (0,296—1,11) · 104 Бк/г опухоли паращитовидных желез развиваются у 38% крыс [82].

В работе Ю. А. Классовского приводятся данные о возникновении у крыс опухолей щитовидных желез, надпочечников, гипофиза при воздействии на организм животных 131I в дозе от 0,37-104 до 11,1 · 106 Бк на крысу. Доброкачественные опухоли щитовидной железы наблюдали у японцев через 9—10 лет после ядерного взрыва и облучения в дозе 5,0—13,0 Гр [26], а также у двух из 82 жителей Маршалловых островов, попавших в облако от термоядерного взрыва.

В отдаленные сроки после радиационного поражения возникают также и опухоли гипофиза. По данным [130] частота аденом гипофиза после введения животным 90Sr, 144Ce, 147Pr, 95Nb, IWRU, 131I, 23Pu в количестве (0,37; 0,22; 1,85; 22,2; 13,69; 1,85; 0,037)-104 Бк на крысу соответственно составляет 6—9%. Тип распределения радионуклида мало сказывается на частоте появления аденом гипофиза.

Шмаль и другие крысам 12-недельного возраста внутривенно вводили на 18-е сут. беременности (37—55,5) · 109 Бк 90Sr. В этот период 37—39% трансплацентарной радиоактивности аккумулируется в черепе плода, в основном в центрах оссификации основной кости и турецкого седла. Доза в этой области равна 0,6—1,2 Гр. При введении 90Sr отмечалось возникновение опухолей гипофиза через 15 мес после воздействия, а в контрольной группе через 22 мес. После 30 мес опухоли гипофиза в группе крыс, получавших 90Sr, встречались в 10 раз чаще, чем у контрольных. У самок, получавших 90Sr, часто возникали гиперплазии молочных желез и надпочечников.

Причиной возникновения опухолей желез внутренней секреции является комбинированное воздействие (прямое и опосредованное). Существенное значение в развитии опухолей подобного рода имеет нарушение гормональной функции организма в результате воздействия излучения

Таблица 12.1 Уровни поглощенных доз в организме экспериментальны* животных, вызывающих отдаленные последе гния при облучении 1130]

В табл. 12.1 приведены данные о бластомогенных дозах различных радиоактивных веществ. Диапазон доз, вызывающих отдаленные эффекты поражения у животных чрезвычайно велик. Так, для возникновения остеосарком, опухолей легких, печени, ЖКТ необходима кумуляция высоких доз (десятки и сотни грей), для развития новообразований в железах внутренней секреции (гипофизе, яичниках, молочных железах) достаточно нескольких грей.

Различие в поглощенных дозах, вызывающих разные опухоли, обусловлено тем, что является ведущим — прямое или опосредованное воздействие излучения. Там, где главный фактор в развитии опухоли — непосредственное повреждение тканей, необходима кумуляция высоких уровней доз (до 100 Гр и больше). Такая доза вызывает возникновение опухолей костной ткани, кожи, печени и ЖКТ.

Когда в процессе канцерогенеза определяющими становятся опосредованные факторы (гормональные влияния), бластомогенная доза оказывается в 10—100 раз меньше [130]. Таким образом, радиоактивные вещества и источники внешних облучений в отдаленные сроки могут вызывать разнообразные изменения в органах и тканях животных. Частота и степень выраженности опухолевых и неопухолевых форм отдаленных последствий во многом зависит от мощности дозы воздействия, вида излучения, пола, возраста животных, а также исходного функционального состояния организма.