Калифорний — химический элемент ряда актиноидов с порядковым номером 98, атомной массой 249. Калифорний получен в 1950 г. американскими учеными Томпсоном, Гиарсо, Стритом и Сиборгом по ядерной реакции 242Cm(a, n)->252Cf. Название получил по месту открытия (штат Калифорния, США). В настоящее время известно несколько изотопов калифорния — от 242Cf до 258Cf.

252Cf — мощный источник нейтронов: 1 мкг 252Cf испускает 2,3-1012 нейтр/с, он обладает также α-излучением. Еа=6,11 МэВ, T1/2 = 803 сут. Изотопы калифорния применяются в нейтронной радиографии, активационном анализе, при изучении физики деления атомных ядер. Калифорниевый источник очень мал по размеру и может быть использован для лечения рака путем введения непосредственно в ткань опухоли.

Всасывание 252Cf из ЖКТ при введении 0,0185-104 Бк/г не превышает 0, 14%, из легких всасывается до 74% [96].

У молодых животных всасывание 252Cf из ЖКТ резко увеличивается. Так, у крысят 30-, 7- и 2-суточного возраста поступление 252Cf в организм в 1,5, 10 и 40 раз выше, чем у взрослых животных. Через 4 сут. после внутримышечного введения цитрата 252Cf около 99% накапливается в органах депонирования. Введение нитрата 252Cf способствует отложению в органах до 70%. Невсосавшаяся часть радионуклида длительное время задерживается в месте введения [96].

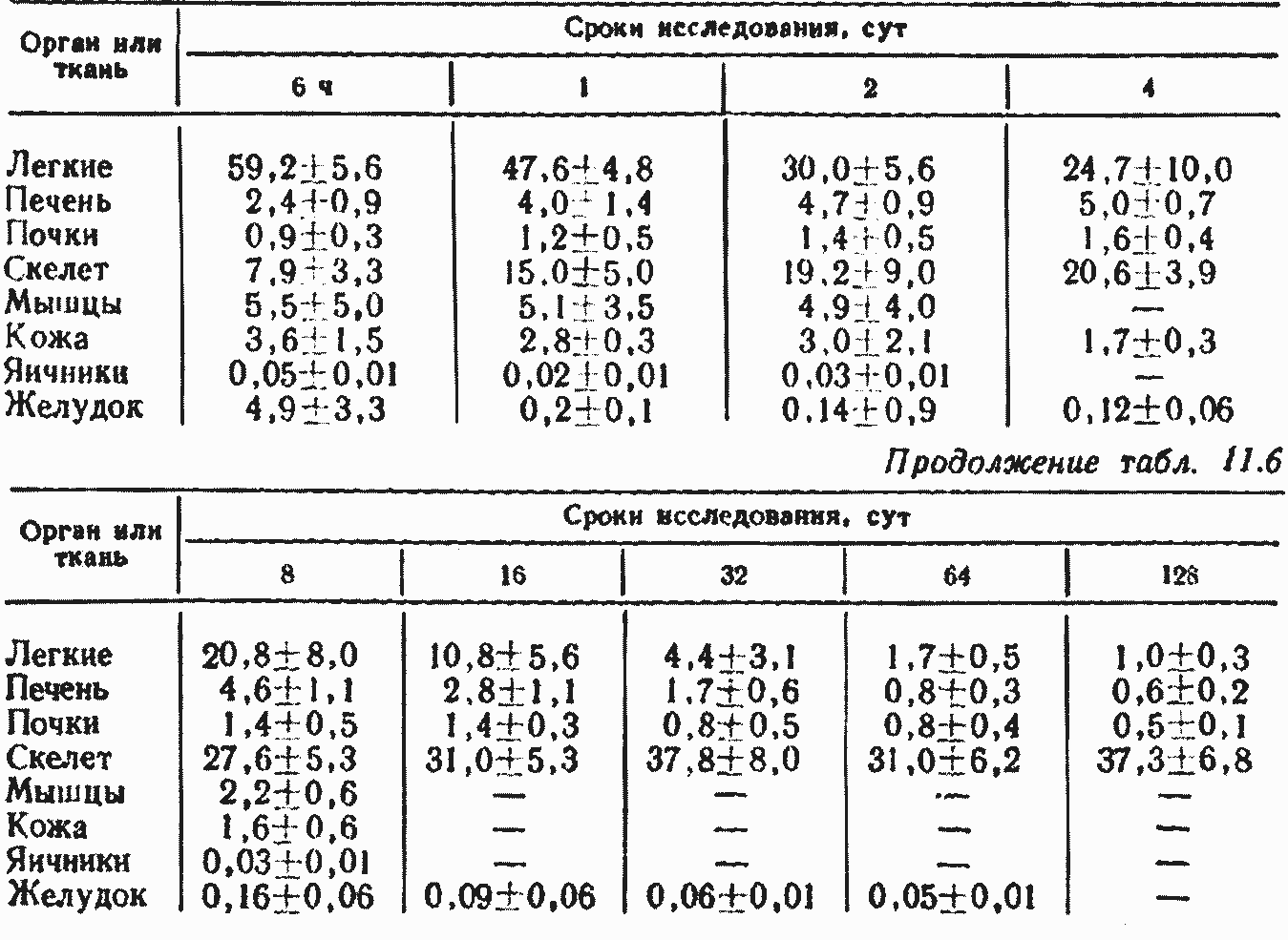

Таблица 11.6. Содержание игCl в органах и тканях крыс после интратрахеального введения (% введенного)

При интратрахеальном введении 252Cf резорбированная часть из легких распределяется в скелете, печени и почках (С. В. Степанов) (табл. 11.6).

Из таблицы видно, что через сутки после интратрахеального введения 252Cf в скелете содержится 15, в печени 4, в почках 1,2% В ранние сроки наблюдения значительные количества калифорния определяются в мышцах — 5,1%, коже—2,8%. В результате резорбции из легких содержание 252Cf в скелете постоянно увеличивается. Так, через 3 сут. содержание в скелете составляло 20,6%, через 7 сут—27,6%, через 31 сут—37,1%. В печени максимальное накопление 252Cf отмечено на 4-е сут— 5,0%. Спустя месяц после введения в печени находилось 1,7% 252Cf. В мышцах и коже через 8 сут. 252Cf не определялся. Минимальное содержание 252Cf отмечено в яичниках (0,02—0,03%), Обращает на себя внимание значительное отложение 252Cf в желудке. Через 6 ч в желудке содержалось 4.9% 252Cf, это обусловлено заглатыванием выделившегося количества при интратрахеальном введении. В последующие сроки содержание 252Cf в желудке составляет десятые и сотые доли процента.

В отдаленные сроки вследствие выведения 252Cf из легких, печени и почек в скелете содержится до 95% радионуклида. Экспериментальные исследования показали, что в хрящевой ткани 252Сf откладывается в 5 раз меньше, чем в костной.

Около 25% введенного в легкие нитрата или хлорида 252Cf выводится с ГЭ(Ь=1 сут. Со вторым периодом Тэф=6-10 сут. выделяется 23% (суммарное выделение из легких, почек, печени). Выведение 252Cf из скелета происходит с Тэф=720 сут.

Всасывание 252Cf из легких собак происходит медленно. Концентрация 252Cf в легочной ткани во все сроки наблюдения на один-два порядка выше, чем в скелете, печени и почках. К 128 сут. после интратрахеального введения нитрата 252Ciконцентрация радионуклида в лимфатических узлах легких (0,52%) почти в 3 раза выше, чем в легочной ткани (0,19%) [96].

При поступлении в организм Cf, как и другие элементы этого ряда /Am, Cm/, быстро покидает кровяное русло. 252Cf депонируется в печени, скелете и почках [96, 148, 159]. По данным Мевиннея и других накопление цитратного комплекса 252Cf через 1 сут. после введения составило: в печени —7,1%, в почках—1,82, в скелете — 56,46%. К 64-м сут. общее содержание 252Cf в организме снизилось до 58%. Максимальное накопление радионуклида в печени составляло 68,7, в скелете — 37, в почках — 3,25% [96].

Микрораспределение 252Cf в костях методом авторадиографии изучали Морин и др. Было показано, что в начальные сроки 2S2Cf накапливается в растущих частях кости, в эпифизарном хряще, на трабекулярных и эндостальных поверхностях, а также в гаверсовых каналах. В более поздний период увеличивается отложение 252Cf ниже эпифизарного хряща. 252Cf накапливается в зоне энхондрального остеогенеза, в губчатом веществе эпифизов и метафизов. Калифорний откладывается как внутри клеток, так и во внеклеточных пространствах. Внеклеточное отложение обусловлено агрегацией радионуклида на волокнах соединительной ткани. Значительные количества 252Cf откладываются в средней оболочке мелких артериол. В ранние сроки ZS2Cf в печени связан с гепатоцитами. В последующие сроки его распределение неравномерное. 252Cf обнаруживается в корковом веществе почек, в клубочках и канальцах [96].

252Cf из организма выделяется с калом и мочой. При пероральном поступлении большое количество выделяется с калом. При внутрибрюшинном введении к 64-м сут. 95% введенного 252Cf выделилось с мочой, остальное количество с калом.

Изучение биологического действия 252Cf показало, что он более токсичен, чем 239Pu и 241 Am. ЛД50/30 для крыс при введении 252Cf составила 4,44-102 Бк/г, а для 239Рп и 241Am соответственно 0,22· 104 и 0,4· 104 Бк/г.

Введение в организм 2R2Cf вызывает выраженные изменения в крови: на 1 —3-и сут. лейкоцитоз, через 7— 14 сут. лейкопения, эритропения, ретикулопения. Резкое уменьшение числа нейтрофилов, эритроцитов и ретикулоцитов в острой стадии поражения свидетельствует о глубоких поражениях костномозгового кроветворения. Интратрахеальное введение 252Cf крысам в количестве 37 кБк/кг и выше сокращает продолжительность жизни животных. При введении 148—592 кБк/кг у животных, начиная с первой недели, развивается лейкопения. Характерным для лейкопении у собак является ее длительность и слабая реакция к восстановлению. Стойкая лейкопения обусловлена уменьшением количества нейтрофилов и лимфоцитов. При внутривенном и внутрибрюшинном введении 252Cf в количестве 592 кБк/кг около 45% животных погибает в острой стадии лучевой болезни [96].

Е. С. Жорова и другие вводили крысам однократно внутривенно и интратрахеально 252Cf в количестве от 1,85 до 59,2Х104 Бк/кг и изучали функциональные изменения в почках. Почечная патология, индуцированная 252Cf, протекает как клубочко-канальцевая недостаточность с исходом в гломерулосклероз и нефросклероз. Важная роль принадлежит нарушению регуляторных механизмов со стороны эндокринных органов, в частности гипофиз-надпочечниковой системы и паращитовидных желез, а также сдвигам в иммунной системе организма.

252Cf оказался эффективнее 226Ra по реакции облучения кожи свиней [96]. Суммарные дозы, вызвавшие влажный дерматит для 226Ra и 252Cf соответственно составляли 84 и 17,25 Гр. Amкинс отметил очень слабую степень регенерации кожи после облучения 252Cf.

Имеются данные о том, что облучение нейтронами 252Cf значительно эффективнее, чем облучение 226Ra при лечении злокачественных образований [96].

В отдаленный период после поражения 252Cf у крыс развиваются опухоли молочных желез и остеосаркомы. Опухоли костей локализовались в различных частях скелета с преимущественным развитием в бедре. Выход остеосарком при введении 252Cf в дозе (0,37—2,96)·102 Бк/г составил 14,1%. Кроме того, у животных возникали опухоли легких, печени, почек, надпочечников и гипофиза [96].

В опытах на крысах с введением 252Cf внутривенно в дозах 37, 74, 148 и 296 кБк/кг изучали развитие опухолевой и неопухолевой отдаленной патологии костной ткани, почек и паращитовидных желез. Установлено, что имеется постоянное сочетание остеосаркомы и опухолей паращитовидных желез. Возможно, повышенная продукция паратгормона у крыс с опухолями паращитовидных желез стимулировала вызванную 262Cl неопластическую трансформацию костной ткани у этих животных [96]. ·

Крысам внутривенно вводили 252Cf в дозе 37—296 кБк/кг Остеосаркомы развивались у 9 -50% животных. Другая форма костной патологии развивалась у 55—100% крыс, она была связана с функцией паращитовидных желез, протекала как педжетоидная форма гиперпаратиреоза. Кроме того, у 86,8% крыс развивался нефросклероз, сочетавшийся в 60,5% случаев с отложением солей Са в эпителий и строму почек и повышенным содержанием Са в моче [96].

Мышам вводили 226Ra, 239Pu, 241Ar, 249Cl и 252Cf и сравнивали риск возникновения остеосарком в зависимости от средней дозы в скелете для различных трансурановых радионуклидов ОБЭ относительно 226Ra: 239Pu=15,3, 241Am—4,9, 249Cf=5,0 и 252Cf=2,6. Около 70% опухолей наблюдали в осевом скелете. Коэффициент риска для самок был в среднем в 4 раза выше, чем для самцов для всех радионуклидов (М. Тейлор и др.). Эти данные свидетельствуют об исключительно высокой токсичности 252Cf, его выраженном биологическом действии на организм животных, как в ранние, так и в отдаленные сроки после поражения. В литературе имеются данные о воздействии 262Cf на организм человека. Пода и другие приводят описание несчастного случая, когда один из сотрудников лаборатории Саванна-Ривер вдохнул 252Cf. При вскрытии ампулы 15-микро граммового медицинского источника 18,5 мБк 252Cf попало в воздух комнаты, привело к загрязнению лица, кожи рук и одежды пострадавшего. Произошло также загрязнение пола лаборатории (до 500 Бк/м2). Было определено, что первоначальное содержание 252Cf в легких радиохимика составило 200 Бк. Через сутки содержание радионуклида уменьшилось до 90 Бк, а через 3 сут. было на уровне минимально определяющей способности детектора (50 Бк). Уменьшение содержания 252Cf в легких радиохимика в первые 3 сут. было обусловлено эффективностью терапии по ускорению выведения. Однако все выведенное количество 252Cf за 3 сут. [150 Бк] было обнаружено в кале. За этот срок с мочой выделилось 4 Бк, или всего 2% поступившего в легкие количества. Следовательно, в легких комплекса 252Cf — ДТПА не образовалось, а все количество радионуклида после заглатывания выделилось с калом.

Рундо и другие сообщают, что в результате несчастного случая в легкие человека поступил 249Cf в смеси с 249Bk (соотношение 1:300). На 7-е сут. после ингаляции в легких было обнаружено 30 Бк 249Cf. Выведение 249Cf происходило с двумя периодами: Тэф=25 сут. выделилось 17% и Тэф=1210 сут. — 83%. Эти данные показывают, что выведение 249Cf из легких человека происходит очень медленно. По данным МКРЗ выведение трансурановых элементов из легких человека должно происходить с Тб= 500 сут.

Неотложная помощь при остром поражении 252Cf.

Промывание носа и ротовой полости 1 —2%-ным раствором пентацина. Дезактивация пораженных участков кожи 5%-ным раствором пентацина, 5%-ным раствором Na2 ЭДТА, 2%-ным раствором НCl, препаратом «Защита-7», пастой 11,6. При поражении аэрозолями — лечебные ингаляции 5—10%-ным раствором пентацина, 1 %-ный апоморфин — 0,5 мл подкожно для вызывания рвоты или промывание желудка водой. После очистки желудка — солевые слабительные: Na2SO или MgSCh, 30,0:200,0. Очистительные клизмы. Внутривенно: 5%-ный пентацин — 5—10 мл (вводить медленно!), в тяжелых случаях до 30 мл с последующим проведением курса лечения в течение месяца (10—20 инъекций). Мочегонные: гипотиазид—0,2 г, фонурит— 0,25 г.

ПДП 252Cf для персонала через органы дыхания составляет 14,8· 102 Бк/год. ДК в воздухе производственных помещений 11,8-10-5 Бк/л, в атмосферном воздухе 4,07-10 Бк/л, в воде— 133,2 Бк/л.