Америций — трансурановый элементе порядковым номером 95, атомной массой 243, открыт в 1945 г. американскими учеными Сиборгом, Джеймсом. Морганом и Гиарсо при облучении 239Pu нейтронами. Название америции получил от слова Америка. Этот элемент стабильных изотопов не имеет. В настоящее время известны радиоактивные изотопы америция от 237Am до 246Am.

Наиболее изучен 241Am. Это а- и γ-излучатель с Еа= 5,48 МэВ, Еγ=0,06 МэВ и периодом полураспада 470 лет. Этот радионуклид применяется в промышленности для изготовления термоэлектрических генераторов, предназначенных для питания энергией космических, наземных установок, систем жизнеобеспечения. Под действием собственного а-излучения америций и его твердые соединения светятся в темноте. 241Am в смеси с бериллием используется для приготовления нейтронных источников.

Экспериментальными исследованиями установлено, что всасывание 241Am из ЖКТ не превышает 0,03—0,05% [159, 160], при ингаляции резорбируется до 58—60% [137]. Всасывание 241 Am из ЖКТ у недельных крыс в 12—15 раз, у месячных в 5 раз выше, чем у взрослых животных [137].

Резорбция простых солей 238Рп и 24,Am из ЖКТ превышает 0,04—0,06% вводимого количества. При поступлении 241Am в организм с мясом (печень затравленных животных) резорбируется 0,17%, т. е. в 4.6 раза больше. При поступлении 241 Am в организм крыс с мясом крысят (тушки целиком) количество резорбируемого нуклида составило 0,35% или было в 9,5 раза больше, чем при введении простой соли [9]. При изучении распределения 24,Am установлено, что основное количество его откладывается в печени и скелете. По данным Бэнстеда после внутривенного введения цитратного комплекса 241 Am в печени депонируется 57, в костях до 30%. Аналогичные данные о распределении 241Am приводятся и в других работах [98, 137, 159, 169].

Большинство авторов отмечают, что 241Am при внутривенном введении быстро покидает кровяное русло. Через 1 ч после введения 241Am в дозе 4,44·104 Бк на крысу в крови содержится около 2% введенного количества, через 1 сут. —0,4—0,8% [113, 137]. Через 1—2 сут. происходит накопление его в печени (44— 53%) и скелете (18—22%). Кроме указанных органов 241Am депонируется в почках (2,5—4,3%), селезенке (0, 14—0,22%), в легких (0,2—0,3%). Исследование кинетики обмена 241Am показало, что из внутренних органов со временем происходит выделение нуклида. Так, к 64 сут. содержание 241Am в печени составляло 2,7%· Выделение 241Am из скелета не отмечалось. Согласно данным Г. А. Заликина и других 241Am медленно выделяется из легких при интратрахеальном введении. Накопление его в печени и скелете составляло соответственно 14,5 и 12,1%, т. е. практически было таким же, что и при внутривенном введении ( 14,2 и 15,7%).

Изучение распределения азотнокислого и хлористого 241Am при внутрибрюшинном введении в дозе 4,44-104 Бк на крысу также показало аналогичный характер его распределения. Максимальное количество 241Am откладывалось в печени (64.8— 55%) и скелете ( 14,6—20%). Из печени 95,6% америция выводится с Лф— 14,4 сут, а содержание америция в скелете уменьшается с Тэф= 406 сут.

Растворимые соли 241Am при поступлении в организм накапливаются в печени и скелете. Характер распределения мало зависит от свойств вводимой соли. Содержание 241Am в скелете при внутривенном введении растворимых солей радионуклида не превышает 21% введенного количества [9]. При внутривенном введении полимерной формы 241Am (гидроксид) возникает дополнительное депо в легких, где задерживается до 44% радионуклида.

Гуилметт и другие изучали накопление, распределение и выведение 241Am у взрослых бабуинов после внутривенного введения раствора цитрата 241Am [(3,7—11,1) -104] Бк/мл. Через 6 мин после введения в крови циркулирует 50% введенной дозы, через 1 ч —8%, через сутки — 0,5%. Через 1 сут. после введения 241Am в мягких тканях накапливается больше 50% введенного количества (58% в печени, 22% в скелетной мускулатуре, 7% в коже, 3,5% в жире, 2% в легких) и 35% в скелете. Скорость выведения 241Am из печени составляет 28 сут. В костях 241Am задерживается на несколько лет. Выводится 241Am из организма с мочой в течение первой недели с калом в течение 7 нед.

Крысам-самкам в возрасте. 50 сут. однократно внутривенно вводили цитратный комплекс 241Am в концентрации 90 Бк/мл. Около трети введенного 241Am откладывается в скелете и выводится с длительным периодом полувыведения. Первоначально 241Am откладывается на всех типах костных поверхностей, включая эндостные, периостные и поверхности сосудистых каналов в компактной кости.

Резорбированный 241Am задерживается фагоцитами в костном мозге. Наблюдается переход 241Am из фагоцитов в костный мозг, прилегающий к костным поверхностям. Часть 241Am, удаляемая с костных поверхностей, поступает в кровь, а затем снова откладывается в кости. Наблюдаемое авторами отложение и перераспределение 241Am в кости аналогично перераспределению других, откладывающих на костных поверхностях остео- тропных радионуклидов (Прист и др.), что характерно также для 239Рц.

Рассел и другие мышам-самцам внутривенно вводили по 37· 104 Бк/кг 241Am-цитрата и, начиная с 6-х сут, дважды в неделю в течение 12 нед внутрибрюшинно инъецировали ДТП А в дозе 0,25 ммоль/кг. Животных забивали на 6, 56 и 100-е сут. после введения 241Am, выделяли яички и проводили радиохимический анализ, результаты сравнивали с экспериментами при введении Pu. Найдено, что через 100 сут. после введения содержание Am в тестикулах по сравнению с содержанием Pu было более низким. Количество радионуклидов составляло 0,025 и 0,05% введенной дозы соответственно. Средняя мощность дозы была соответственно 0,7 и 1,7 мГр/сут. Отмечалось 4-5-кратное уменьшение тестикулярной нагрузки обоих актинидов при терапии ДТПА. Авторадиографические исследования семенников мышей, не леченных ДТПА, показали, что около 86% 241Am связано с интерстициальными и около канальцевыми клетками, а в случаях введения 239Pu в них обнаруживалось 89% активности.

Опыты проведены на крысах с однократным и длительным подкожным введением 241Am(рН==4,5) по 925 Бк на животное. Показано, что в ранние сроки происходит большее накопление 241Am в печени, однако к 64-м сут. содержание его в скелете было больше, чем в печени. С 32-х по 64-е сут. при длительном введении содержание в скелете возросло в 2 раза. В опытах на старых и молодых животных установлено, что у старых крыс во все сроки наблюдения уровень накопления 241Am в скелете значительно ниже, чем у молодых, соответственно большее количество радионуклида задерживается в печени. Это связано с тем, что у старых крыс вследствие повышения доли минеральной части в костной ткани и снижении доли органической части в скелете уменьшается интенсивность накопления 241Am.

Коэффициент накопления 241Am в организме крыс при длительном поступлении радионуклида равен 0,41. При хроническом введении 241Am критическими органами будут скелет и печень (Г. А. Заликин).

Большое практическое значение имеют сведения о распределении 241Am при ингаляционном поступлении. В экспериментах на собаках с ингаляцией 241Am установлено, что в организме собак может депонироваться до (11,1—22,2)·103 Бк радионуклида [55]. В легких его содержание составляло (11,1 — 14,8)-105 Бк. Через 30 сут. после ингаляции отложение америция в легких уменьшилось на 50—60%.

Гис и другие две группы крыс-самцов 60-суточного возраста подвергали однократному ингаляционному воздействию аэрозолей 241Am(NO3)3 с начальным содержанием в легких 3,03 и 35,26·102 Бк. Изучали распределение и кинетику обмена 241Am в органах и тканях, влияние на среднюю продолжительность жизни, массу тела и отдаленные последствия поражения. На продолжительность жизни животных влиял уровень ингаляционного воздействия. Показано, что 241Am быстро выводится из легких (90% к 30 сут. после ингаляции) и перемещается в основном в скелет. Отмечается, что хотя дозы облучения в легком вдвое больше, чем в кости, основными повреждениями будут являться остеосаркомы.

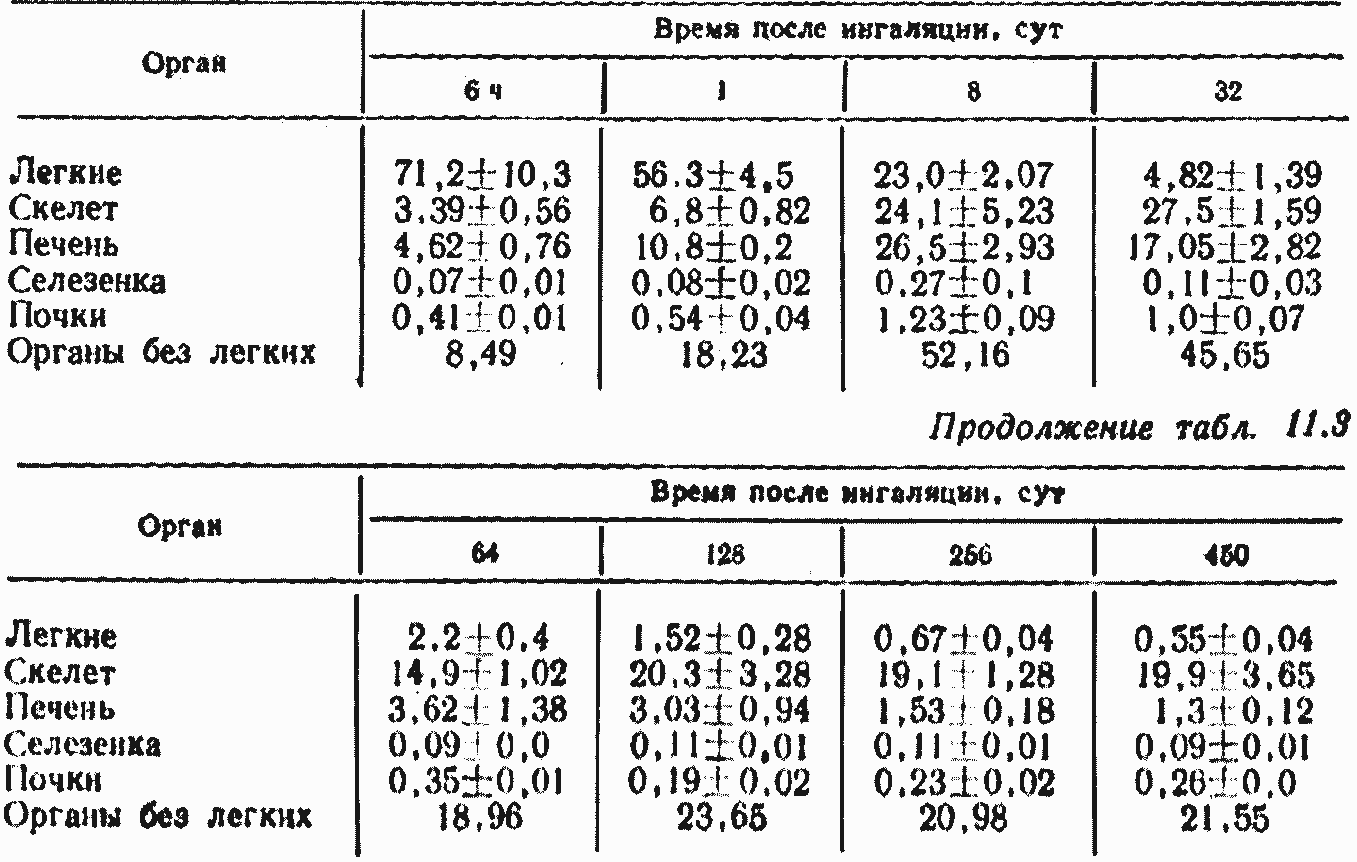

Тейлор и другие изучали распределение америция в организме крыс после ингаляционного поступления (табл. 11.3). Из таблицы видно, что 241Am быстро перемещается из легких в другие органы. Так, если на 1-е сут. максимальное содержание 241Am в легких составляло 56,3%, то на 8-е сут. — 23%, в скелете 24%, печени 26,5%.

Таблица 11.3. Содержание 241Am в органах крыс после однократное ингаляции (% начального содержания в легких)

На 32-е сут. максимальное количество 241Am отмечено в скелете 27,5% и значительно уменьшилось его содержание в печени —до 17%. В последующие сроки наблюдения на 128—450-е сут. в скелете содержалось от 19 до 20%, а в печени от 1,3 до 3%. В селезенке и почках содержание 241Am не превышало сотых долей процента. Авторы считают, что содержание 241Am в печени в период между 64 и 650-ми сут. быстро уменьшается, и оставшаяся доля выводится с Tэф=215— 352 сут. Выведение 241Am из скелета происходит с Tэф=1915-2170 сут. На протяжении первых двух месяцев легкие являются органом с максимальной концентрацией 241Am.

Собакам-биглям интраназально вводили аэрозоли 241AmO2 трех монодисперсных (0,75; 1,5 и 3 мкм) и одного полидисперсного (средний диаметр 1,8 мкм) размеров, обеспечивая поступление в легкие в течение 20 мин 0,259-104 Бк/кг 241Am. Исследовали распределение активности в органах на 8, 32, 64, 128, 256, 365 и 730-е сут. Оказалось, что транслокация 241Am из легких в органы зависит от размеров аэрозольных частиц, она тем меньше, чем выше размер частиц. В результате через два года в легких остается до 70% радионуклида при возрастании размера частиц от 0,75 до 3 мкм. Аналогично количество нуклида в печени и скелете понижается до 20 и 35% соответственно.

Результаты экспериментальных исследований существенно отличаются от данных МКРЗ (Публикация 30) в том, что лозовая нагрузка на легкие оказывается существенно большей, а на печень и скелет при ингаляционном поступлении 241AmO2 меньшей (Мевинней и др.).

В производственных условиях не исключена возможность попадания 241Am через кожу. По данным Л. А. Ильина и других коэффициент резорбции 24,Am через кожу составляет не более 0,0 14% за 1 сут. Исследования, выполненные Л. А. Булдаковым с соавторами [9], позволили установить, что из подкожной клетчатки животных 241Am в течение первых суток выводится на 90—96,5%. По мере удаления радионуклида из места инъекции он накапливается во внутренних органах. Максимальное накопление отмечается к 64-м сут. 241Am как в печени, так и в скелете при этом способе введения обнаруживается в одинаковых количествах.

Америций в коже и подкожной клетчатке распределяется в виде редких «звезд». По данным гисторадиографии диффузные треки его обнаруживаются во всех структурных элементах печени, почек, костного мозга и костей. Характер локализации 241Am и его микрораспределение в органах депонирования имеют исключительно важное значение для понимания биологического действия этого радионуклида. В экспериментах па крысах с введением 241Am в вену в дозе 25,9-104 Бк/кг было показано [98], что в ранние сроки в печени он распределяется равномерно, через 6—12 мес радионуклид находится в клетках ретикулоэндотелия в виде отдельных «звезд». В костях 241Am отлагается в местах образования костного матрикса. Периостальная поверхность кости накапливает значительные количества 241Am.

В костном мозге «звезды» америция находятся в ретикулярных клетках. Аналогичные результаты о микрораспределении 241Am в кости приводятся в работе Тейлора [98]. В ранние сроки химическая форма соединения не влияет на характер распределения радионуклида: основное количество его откладывается в эпиметафизарной части кости. Вероятно, микрогеометрией распределения 241Am в кости в значительной степени можно объяснить меньшую его остеосаркомогенную эффективность по сравнению с 239Pu, так как 241Am облучает гораздо меньшую площадь эндоста, ответственную за образование опухолей, чем 239Рц [98, 169].

Микрораспределение 241Am в почках, селезенке носит диффузный характер. Одной из особенностей микрораспределения нуклида является ранняя агрегация частиц вещества в печени и в костном мозге собак, что определяет значительную чувствительность этого вида животных к америцию по сравнению с кроликами и крысами [98].

Выведение 241Am из организма происходит в основном с калом; в опытах на крысах установлено, что за 72 сут. с калом выделяется до 30%, а с мочой всего 5%. С мочой выделяется в 20—100 раз меньше америция, чем с калом. По данным Ю. И. Москалева и Дарбин выведение 241Am из скелета после внутримышечного введения происходит с Tэф=4600 сут. Авторы считают, что 241Am не участвует в реакциях ионного обмена и медленно удаляется из скелета (Г. А. Заликин и др.). Выведение америция с мочой у людей после ингаляционного поступления изотопа происходит очень медленно.

Биологическое действие 241Am зависит от пути поступления в организм. Абсолютно смертельная доза для собак при внутривенном введении находится на уровне (11,1— 22,2)·105 Бк/кг. Животные гибнут через 10—30 сут. с ясно выраженной картиной острой лучевой болезни, сопровождающейся массивными кровоизлияниями [98]. Непосредственной причиной гибели животных является аплазия костного мозга [9].

При однократной ингаляции собакам азотнокислого 241Am, когда в организме депонировалось (0,29—1,48)·104 Бк/кг радионуклида в течение 8 мес, животные клинически были здоровы. Через 8—12 мес развилась умеренная артериальная гипоксия и наблюдалось снижение числа лейкоцитов.

При задержке в легких в 5—10 раз большего количества 24ιΛιη обнаруживались пневмонии и выраженные изменения эритроцитов [9]. Избирательное накопление 241Am в костях ведет к облучению костного мозга с последующей патологией периферической крови. У животных в крови появляются эритробласты, полихроматофильные эритроциты, нейтрофилы с незрелой протоплазмой, что указывает на резкие изменения костного мозга. Некоторые исследователи считают, что изменения в крови при воздействии 241Am напоминают таковые при поражении 210Ро.

По данным Тейлора ЛД100 для собак при подкожном введении 241Am составляет 10,36· 104 Бк/г, продолжительность жизни собак составляла 400—500 сут. Авторы считают, что собаки более чувствительны к действию америция, чем крысы. Средняя продолжительность жизни крыс при введении 241Am в количестве 0,74-104 Бк/г соответствует 9,3 сут, а при поступлении Бк/г — 480 сут.

В опытах на крысах Л. А. Булдаков и А. П. Нифратов показали. что путь введения америция существенно влияет на его токсичность. При введении через рот токсичность 241Am в 122— 185 раз меньше, чем при внутрибрюшинном введении. В опытах на крысах с внутривенным введением 241Am установлены величины ЛД50 для различных сроков. Так, ЛД50/30 составляет 4,07 кБк/г; ЛД50/120—1,51 кБк/г, а ЛД50/360 — 0,37 кБк/г. При сочетанном воздействии внешнего γ-облучения и 241Am наблюдается суммация эффекта лучевого поражения (137]. Собакам вводили 239Pu в дозе от 8,1 до 181 кБк/кг, а 241Am в дозе от 12,5 до 101 кБк/кг. При ингаляционном пути поступления мономерный 241Am по степени дефицита общего числа лейкоцитарных и числа полиморфно-ядерных клеток периферической крови в 1,5—6 раз эффективнее полимерного 239Pu. Лимфопения может быть рекомендована в качестве критерия для оценки сравнительной опасности вдыхания и безопасных уровней воздействия 239Pu и 241Am при ингаляционном пути поступления независимо от физико-химических свойств их соединений [97].

В отдаленные сроки после поражения 241Am, так же как и при воздействии 239Pu, развиваются различной локализации новообразования. После внутрибрюшинного введения цитратного комплекса в дозах (4,29—44,03)х10 Бк/кг у крыс развиваются остеосаркомы, опухоли почек, лейкозы. Остеосаркомогенный эффект 241Am ниже, чем у 239Рп, при введении цитратного комплекса в дозах (4,29—44,0)·104 Бк/кг [130]. Введение 241Am в дозе 9,25—92,5 Бк/г вызывает развитие остеосарком у крыс в 6,1 % случаев [9].

Э. И. Рудницкая крысам однократно внутрибрюшинно вводила хлорид Am и Cm в дозе от 0,37 до 185 кБк/кг. При дозах 92,5 и 185 кБк/кг средняя продолжительность жизни животных снижалась на 20% по сравнению с контрольными животными. У крыс, переживших 200 сут. от начала опыта, развились различной локализации новообразования. Опухоли у животных развивались преимущественно в органах депонирования: скелете и печени. Остеосаркомы локализовались в трубчатых костях и позвоночнике. В большинстве случаев происходило гематогенное метастазирование с поражением легких. Частота выхода лейкозов у крыс при поражении 241Am и 244Cm была соответственно 28 и 17%. При воздействии средних доз возрастала частота выхода остеосарком, при малых — существенный вклад составляли лейкозы.

Сравнительное действие 24'Am и 239Pu изучалось Бенстедом на крысах в отдаленные сроки после воздействия [9]. Автор показал, что введение животным 11,110 14 Бк/кг 239Pu вызывает развитие остеосарком, лейкозов и опухолей почек через 50— 88 нед. После введения (9,25—25,9) -104 Бк/кг 241Am примерно в эти же сроки (57—75 нед) возникают у крыс опухоли костей, единичные случаи лейкемии и карциномы надпочечников.

В литературе имеются сведения о воздействии 241Am на организм человека. Человек в возрасте 49 лет имел контакт с 241Am. Посмертно установлено, что содержание 241Am в организме составляло (0,851—4,07) · 104 Бк. В мягкой ткани левой руки содержалось 1.9%, печени — 6,3%, тканях дыхательного тракта—1,5%, в других органах — 0,9%, мышцах, коже, соединительной ткани 8,6%, минеральной части скелета и зубах — 80%. С течением времени приблизительно к 40 годам распределение 241Am в скелете становится равномерным [98].

В результате взрыва на производстве в организм 64-летнего мужчины через дыхательную систему и раны поступило около 7,4-10 Бк 24,Am(NO3). Общее поверхностное загрязнение составляло 18,5х104 Бк. Картину крови исследовали начиная с 7ч после аварии в течение 52 мес. Отмечено достоверное уменьшение общего числа лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов. Уменьшение лейкоцитов и нейтрофилов выявляется через 30 сут. после воздействия, стабилизируется через 3 мес и остается на низком уровне в течение 52 мес. Уменьшение числа лимфоцитов выявляется через 2 сут. после воздействия и остается на уровне, равном 50% уровня до облучения около 7 мес и возвращается к нормальному уровню через 4 года. Наблюдали постепенное и значительное уменьшение числа тромбоцитов в течение 52 мес. Количество эритроцитов сразу после облучения становится ниже нормы, затем постепенно увеличивается к 2 годам. после чего начинает уменьшаться (Рейган и др.).

В результате ингаляции и проникновения через поврежденную кожу в организм работающего поступило 3,7-104 Бк 241 Am. Интенсивная терапия комплексонами значительно (в 100 раз) уменьшила его отложение в органах, но привела к более длительной циркуляции комплексного соединения нуклида в крови по сравнению с таковым при естественной его экскреции.

Поглощенные дозы за 53 ч экспозиции оценивались для ограниценных участков кожи 8000 Гр, для легких—1,3 Гр, печени — 1,6 Гр, костей — 5,5 Гр. Мощность дозы составила для легких, печени и костей соответственно 10—24 и 0,008 Гр/сут со спадом в 2-4 раза на 3-и сут. Наблюдалось уменьшение числа лейкоцитов до 5,5· 103 мк/л при исходных 7,0-103 мк/л. Более очевидными и значимыми были изменения числа лимфоцитов: раннее снижение до 50% исходного, удерживавшееся в течение 7 мес, с последующим постепенным приближением к исходному уровню. Через 40 сут. наблюдалось постепенное снижение числа эритроцитов с последующей стабилизацией на уровне 4,5Х106 мк/л. Никаких общеклинических проявлений заболевания на всех этапах наблюдения выявлено не было [170].

А. М. Розен и другие приводят данные состояния больного, подвергнутого воздействию 241Am. Комплексонотерапия в течение 6,5 лет привела к выведению 3,7-104 Бк 24,Am. В течение тералин общая доза снижалась как 2-компонентная экспонента с периодом полувыведения 120 нед и 6,4 г. Во время введения ДТПА (1 г/нед) выведение 241 Am с мочой превосходило в 10 раз контрольный уровень. Максимальное количествто 241Am (2,22· 104 Бк) остается в скелете. Клинические наблюдения не выявили изменений со стороны функции печени, почек, гематологии, цитогенетики, связанных с длительной терапией ДТПА.

Неотложная помощь при остром поражении 241Am.

Дезак тивация пораженных участков кожи 5%-ным пентацином, 5%- ным Na2 ЭДТА. 2%-ным раствором НО, препаратом «Защита-7», пастой 11,6. При поражении аэрозолями Am — лечебные ингаляции 5—10 %-ным раствором пентацина, 1 %-ный апоморфин — 0,5 мл под кожу для вызывания рвоты или промывание желудка водой. После очистки желудка — солевые слабительные: Na2SO4 или MgSO=30,0:200,0. Очистительные клизмы. Внутривенно — пентацин, 5—10%-ный раствор—10 мл (вводить медленно!). Назначение мочегонных: гипотиазид 0,2, фонурит —0,25 г [79].

ПДП для персонала через органы дыхания 241 Am 4,81 X105 Бк/год. ДК в воздухе рабочих помещений 11,1 · 10-5 Бк/л, в атмосферном воздухе 3,7-10 6 Бк/л, в воде водоемов 70,3 Бк/л.