Консервация котлов из холодного состояния раствором гидразина и аммиака.

Во многих случаях, например после завершения химических очисток котлов, при аварийных остановах и т.д., осуществление консервации из горячего состояния, как это было описано в предыдущем параграфе, оказывается невозможным. При этом приходится прибегать к другим способам, в частности, с использованием схемы, предусматривающей циркуляцию консервирующего раствора по контуру с подогревом его в деаэраторе или ПВД. Однако этот метод имеет существенные недостатки; отсутствует возможность поддерживать высокую температуру (более 200-230X2) раствора, циркулирующего по контуру необходимо монтировать дополнительные трубопроводы большого диаметра, неизбежны дополнительные потери теплоты и электроэнергии на собственные нужды при проведении консервации; из-за выполнения консервации при низких температурах не обеспечивается образование достаточно стойкой защитной пассивной пленки.

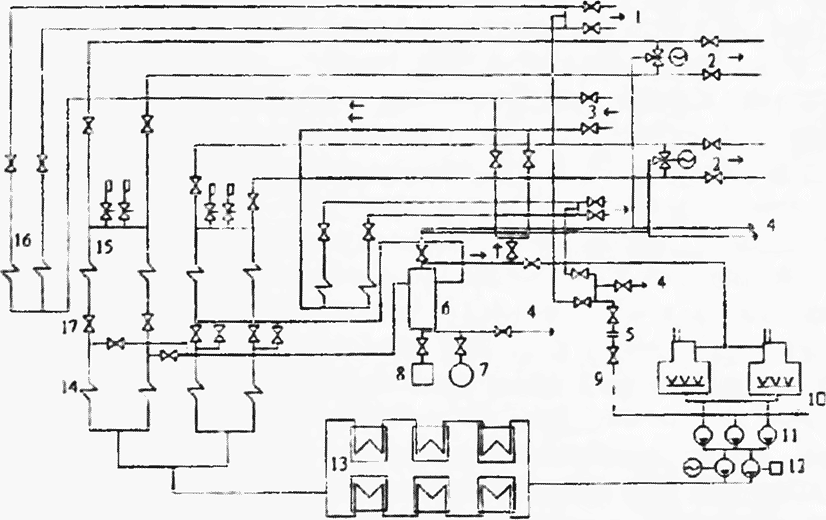

Поскольку скорость движения консервирующего раствора (в рассматриваемых пределах) существенного значения не имеет, для образования устойчивой защитной пленки более целесообразно проводить пассивацию без циркуляции, но с обеспечением контакта поверхности металла с горячим (230-340 "С) неподвижным раствором гидразина и аммиака. Такой способ консервации может быть использован в том случае, когда остановленный с незаконсервированными поверхностями нагрева котел может быть выведен в режим растопки и прогрет до 270-320X3. Для этого обычно требуется не более 30-60 минут, после чего проведение консервации можно осуществлять по одной из схем, описанных выше, так же как и при консервации котла в режиме его останова с использованием остаточной теплоты. Если возможность прогрева котла отсутствует, то организуется схема циркуляции консервирующего раствора по контуру. Для прямоточных котлов следует рассмотреть ряд конкретных схем, предусматривающих организацию такой циркуляции и в значительной степени определяющихся типом консервируемого котла, неизменным для всех схем остается узел приготовления и дозирования концентрированного консервирующего раствора. Для консервации котла из холодного состояния с циркуляцией раствора, например, на дубль-блоках 300 МВт (рис. 4.13) в один из остановов монтируют перемычку 9 между трубопроводом сброса среды из промежуточного пароперегревателя (ППП) 16 и всасывающим коллектором бустерных питательных насосов 11, которую используют для проведения всех последующих консерваций котла из холодного состояния. Перемычка 9 должна обеспечивать циркуляцию консервирующего раствора с расходом не менее растопочного и рассчитывается на полное давление среды, создаваемой бустерным питательным насосом. Перемычка снабжается арматурой и фланцевым разъемом 5 . Выбор места врезки перемычки зависит от тепловой схемы энергоблока. Циркуляцию консервирующего раствора со сбросом непосредственно в деаэратор следует считать предпочтительной.

Перед проведением консервации оборудования проверяют на плотность закрытия арматуру дренажных и сбросных трубопроводов, удаляют заглушку из разъема 5. В баках хранения консервированного раствора гидразина и аммиака проверяют наличие и концентрацию исходного раствора. Настраивать работу насоса-дозатора на подачу расчетного количества исходного консервирующего раствора в поверхности нагрева нет необходимости, так как дозировка производится в циркуляционный контур.

Подогретая при рециркуляции через деаэратор деаэрированная вода питательными насосами подается в поверхности нагрева котла до встроенной задвижки 14, а затем через растопочный расширитель 2 МПа и секционные задвижки - в трубопроводы холодного промежуточного пароперегревателя 3, в поверхности нагрева котла до встроенной задвижки 14, а затем через растопочный расширитель 2 МПа и секционные задвижки - в трубопроводы холодного промежуточного пароперегревателя 3, в поверхности нагрева промежуточного пароперегревателя 16. Оттуда через секционные задвижки по перемычке 9 раствор вновь поступает на всас бустерных питательных насосов 11.

Теплоты, получаемой циркулирующим консервирующим раствором при подогреве в деаэраторе, недостаточно для необходимого прогрева поверхностей нагрева, поэтому в работу должны быть включены и ПВД 13. Перед подачей консервирующего раствора в первичный пароперегреватель его поверхности нагрева предварительно прогревают паром собственных нужд со сбросом через БРОУ на конденсатор по трубопроводу - 4. Для сброса пара в конденсатор турбину ставят на валоповорот, а в конденсаторе устанавливают вакуум (300-500 мм вод. ст). При достижении температуры поверхностей нагрева первичного пароперегревателя 180-200°С подачу пара собственных нужд прекращают, сброс на конденсатор закрывают, турбину останавливают, сбрасывают вакуум в конденсаторе, открывают воздушники и обеспаривают первичный пароперегреватель. Перед окончанием прогрева поверхностей первичного пароперегревателя в деаэраторных баках устанавливают уровень воды, необходимый для заполнения консервирующим раствором поверхностей нагрева первичного и промежуточного пароперегревателей, а на всас бустерных питательных насосов 11 по трубопроводу 10 подают концентрированный гидразинно-аммиачный консервирующий раствор. Контроль за концентрацией консервирующего раствора в контуре осуществляют по пробе, взятой из пробоотборной точки питательной воды При достижении расчетной концентрации гидразина и pH 10,5 подачу концентрированного консервирующего раствора прекращают. Циркуляцию консервирующего раствора по контуру необходимо осуществлять не менее 6-8 ч.

Рис. 4.13. Схема консервации котла ПК-39-1 дубль-блока СКП 300 МВт из холодного состояния с циркуляцией раствора, через промежуточный пароперегреватель 1 - к ЦСД турбины, 2 - к ЦВД турбины, 3 - от ЦВД турбины; 4 - в конденсатор турбин, 5 - фланцевый разъем; 6 - растопочный расширитель 2 МПа; 7 - циркуляционный водовод; 8 - бак запаса конденсата; 9 - перемычка для циркуляции раствора; 19 - ввод концентрированного консервирующего раствора; 11 - БПН; 12 - электро - и турбопитательные насосы; 13 - ПВД; 14 - поверхности нагрева до встроенной задвижки; 15 - ПП; 16 - ППП; 17 - ВЗ.

По окончании циркуляции вновь включают насос-дозатор подачи концентрированного консервирующего раствора, открывают встроенную задвижку, устанавливают необходимые расходы питательной воды и дозируемого раствора таким образом, чтобы обеспечить заданные концентрации реагентов в консервирующем растворе, и подают его на заполнение предварительно прогретых поверхностей нагрева первичного пароперегревателя (при открытых воздушника). По окончании заполнения воздушники закрывают, отключают бустерный питательный насос и "запирают" консервирующий раствор в поверхностях нагрева котла. При расхолаживании поверхности нагрева до 60-80 °C консервирующий раствор может быть сдренирован с последующим его обезвреживанием; на сбросе после дренирования консервирующего раствора устанавливают заглушку на видимом разрыве 5 трубопровода 9 пуск котла осуществляют в соответствии с технологической режимной картой.

Существующие различные схемы консервации прямогонных котлов из холодного состояния с циркуляцией консервирующего ра створа по контуру 12 особенно в тех случаях, когда в контур циркуляции включены поверхности нагрева промежуточного пароперегревателя, можно использовать для отмывки поверхностей нагрева от рыхлых отложений.

При необходимости проведения гидразинно-аммиачной консервации барабанного котла из холодного состояния его заполняют питательной водой до растопочного уровня в барабане и производят растопку в соответствии с обычным технологическим режимом. Затем открывают линию рециркуляции котловой воды через барабан и экономайзер и шайбовым дозатором подают расчетное количество гидразина и аммиака. При достижении температуры котловой воды 260-300°С растопку прекращают и останавливают котел для естественного расхолаживания поверхностей нагрева с соблюдением тех же требований, которые уже упоминались в предыдущем параграфе при описании режимов консервации с использованием теплоты остывающего котла. Возможно и предпочтительно, если позволяет время, вести приготовление консервирующего раствора пиразина и аммиака “на ходу”, т е. с дозировкой расчетного количества реагентов в питательную воду на вход экономайзера.

Авторы [39] рекомендуют проведение консервации барабанных котлов из холодного состояния способом “выварки”. В этом случае опорожненный котел заполняют питательной водой с подачей расчетного количества гидразина и аммиака на вход экономайзера. После заполнения экранной системы до среднего уровня в барабане котла зажигают одну-две мазутные форсунки и ведут собственно “выварку”. Температуру при ее проведении следует поддерживать на уровне 230-250 °C в этом случае продолжительность процесса можно сократить до 6-10 ч. Защитная пленка получается достаточно надежная, обеспечивающая продолжительность простоя оборудования без следов стояночной коррозии в течение 1,5-2 мес. Во время консервации ведут постоянный контроль за содержанием гидразина в растворе, которое должно быть на уровне 30-50 мг/кг, и pH (не менее 10,5). Для защиты поверхностей нагрева пароперегревателя его продувают в течение 10-15 мин через 1 ч после начала ввода реагентов и за 1 ч до окончания “выварки” После окончания этих операций производят продувку поверхностей нагрева через нижние точки.

“Выварку” и сброс консервирующего раствора осуществляют при закрытых воздушниках и пробоотборных точках пароперегревателя.

Консервация прямоточных котлов из холодного состояния “выварки” требует проведения подготовительных работ по подготовке схемы и циркуляционного контура, которые требуют подъема параметров, дополнительного расхода мазута или пара и значительных затрат времени для проведения консервации и демонтаж схемы циркуляции. В связи с тем, что в схеме циркуляции идет дросселирование раствора, поддерживать его температуру выше 200 С весьма сложно и поэтому обеспечивать такое же высокое качество защитной оксидной пленки, как и при консервации, в режиме останова котла не удается. “Выварка” раствором гидразина и аммиак;) при циркуляции и температурах 150-200 должна выполняться в течении 12-24 часов. Концентрация гидразина должна быть в 1-2 раза выше, чем при проведении высокотемпературной консервации в режиме останова, а концентрация аммиака должна быть не менее 150 мг/кг (pH не менее 10,5).

Режимы консервации методом “выварки” с циркуляцией раствора по контуру и без циркуляции применяют и для создания защитной пассивной оксидной пленки после проведения предпусковой или эксплуатационной химической очистки котлов. При этом продолжительность стадии пассивации металла должна быть не менее 24-36 ч.