Консервация прямоточных котлов в режиме их останова раствором гидразина и аммиака

Схемы и режимы консервации поверхностей нагрева прямоточных котлов имеют ряд особенностей, зависящих от их компоновки. Так, технологии консервации котлов в дубль - и моноблоках имеют значительные различия. Варианты схем и технологических режимов высокотемпературной консервации прямоточных котлов докритических и закритических параметров в режиме их останова с использованием теплоты остывающего котла могут быть рассмотрены на примере дубль - блока СКП 300 МВт с котлом типа ПК-39-1 и котла ПК-39-2 и моноблока с котлом П57 - 500 МВт.

На рис 4.3 представлены кривые температуры среды в поверхностях нагрева остывающего котла блока СКП 300 МВт типа ПК-39- 1 после расхолаживания турбины паром котла и достижения температуры острого пара 30012. С графика видно, что поверхности нагрева и среды при естественном остывании котла позволяет получить высококачественные защитные оксидные пленки

Анализ рис. 4.4 показывает, что если даже начать операции по консервации на котле блока СКП через 10 ч после окончания расхолаживания турбины, то температура консервирующего раствора в промежуточном и первичном пароперегревателях все еше позволяет получить защитные пленки на этих поверхностях нагрева, однако качество этих пленок будет заметно хуже, чем в случае проведения консервации при температурах, представленных на рис 4 3.

Рис. 4.3. Температура среды в поверхностях нагрева при консервации блока СКП 300 МВт в режиме останова:

1 - температура свежего пара ПП корпуса, на котором происходило расхолаживание турбины, 2 - температура питательной воды; 3 - температура среды в НРЧ, СРЧ, Э и ширмах 1 ступени; 4 - температура свежего пара ПП, 5 - температура среды в ширме IV ПП, 6 - температура среды в НПП

Имеются различные точки зрения по нижнему пределу температур, при которых образуется достаточно устойчивый защитный пассивный слой. Так, при использовании консервирующего раствора, содержащего гидразин или трилон Б уже при температурах более 160 С идет интенсивное разложение комплексных соединений железа с образованием на поверхности металла защитного слоя магнетита. Однако все исследователи сходятся на мнении, что при температурах консервирующего раствора 230-250 С и более получается защитная пленка магнетита с более плотной упаковкой кристаллов, надежно защищающая поверхности нагрева котла в течение длительного времени.

Рис 4.4. Температура консервирующего раствора в поверхностях нагрева блока при консервации его в режиме останова (через 10 ч после окончания расхолаживания турбины)

1 - температура среды в НРЧ, СРЧ, Э и ширмах первой ступени; 2 - температура питательной воды; 3 - температура среды в ширме IV ПП, 3 - температура свежего пара первичного пароперегревателя. 5 - температура среды в ППП.

1 - емкость хранения раствора аммиака; 2 - линия подачи аммиака в бак; 3 - подача воздуха или пара в бак; 4 - подача гидразина в бак; 6 - бак концентрированного раствора гидразина и аммиака; 7,8 - насосы - дозаторы подачи аммиака; 9 - трубопровод подачи раствора гидразина и аммиака; 10 - трубопровод подачи раствора аммиака; 11 - трубопровод подачи гидразина и аммиака на другие котла; 12 - трубопровод подачи аммиака на другие котлы; 13 - деаэратор; 14 - БПН.

Приготовление, хранение и дозирование концентрированного раствора гидразина и аммиака для консервации прямоточных котлов осуществляются по схеме, специально смонтированной в существующем помещении гидразинно-аммиачной установки одного из блоков (рис. 4.5). Схема включает два бака 1 и 6 вместимостью 1-1,5 м3, предназначенных для хранения концентрированного раствора аммиака и для приготовления и хранения концентрированного консервирующего раствора гидразина и аммиака. Оба бака снабжены водомерными стеклами. Для перемешивания раствора к баку 6 подводят сжатый воздух или пар 3. Концентрированный консервирующий раствор насосами дозаторами 7 или 8 типа НД 400/16 или НД 630/10 по трубопроводу 9 или 10 подается в котел для приготовления рабочего консервирующего расчетной концентрации. Если ПНД блока изготовлен из медьсодержащих сплавов, го консервирующий раствор следует вводить на всас бустерного насоса, стальных ПНД, концентрированный и консервирующий раствор дозируют на всас конденсатных электронасосов второй ступени. Приготовление консервирующего раствора ведут в процессе проведения консервации, поддерживая постоянную концентрацию исходных растворов в баках 1 и 6.

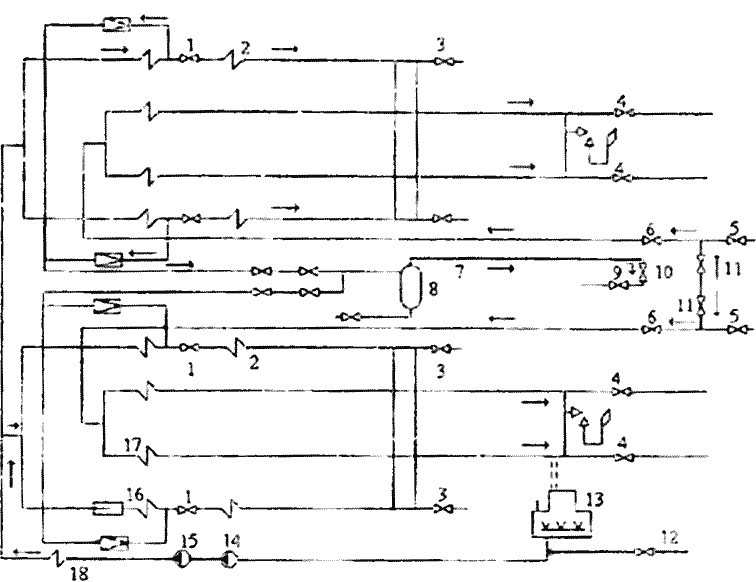

Необходимую концентрацию реагентов в контуре поддерживают и регулируют расходом питательной воды и подачей насосов дозаторов 7 и 8. Для приготовления и дозирования консервирующих растворов могут быть также использованы существующие блочные гидразинно-аммиачные установки после незначительной их реконструкции (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Реконструкция существующей проектной схемы приготовления и дозирования раствора гидразина и аммиака при консервации прямоточного котла:

1 - бак крепкого раствора гидразина; 2 - трубопровод подачи гидразина; 3 - воздушники; 4 - водомерное стекло; 5 - трубопровод подачи аммиака; 6 - бак крепкого раствора аммиака; 7 - вновь монтируемый бак для приготовления консервирующего раствора гидразина и аммиака, 8 - подача воздуха (пара) для перемешивания раствора; 9,15 - вновь устанавливаемые насосы-дозаторы для консервации котла, 10 - перемычка; 11,12 - подача концентрированных консервирующих растворов на другие блоки, 13,14 - трубопровода подачи концентрированных консервирующих растворов в поверхности нагрева блока, вышедшего на консервацию; 16 - БПП; 17 - деаэратор, 18,19 - трубопроводы подачи концентрированного раствора гидразина и аммиака на приготовление разбавленных растворов для коррекционной обработки питательной вода.

В этом случае вновь монтируемый бак 7 для приготовления концентрированного консервирующего раствора гидразина и аммиака желательно устанавливать на пол, для того чтобы концентрированные растворы гидразина и аммиака самотеком поступали из баков 1 и 6 в бак 7.

В этом баке необходимо предусмотреть водомерное стекло с ценой деления не более 3,5 л. Для перемешивания раствора в бак подводят воздух от общестанционной компрессорной или пар бака 7 заводят в воздушник бака 6. После заполнения бака 7 расчетным количеством концентрированного аммиака и гидразина на 30-60 с включает воздух или пар для перемешивания раствора. В схеме дополнительно устанавливают два насоса - дозатора 9 и 15 типа НД 400/16 или НД 630/10 для подачи концентрированных растворов гидразина и аммиака в поверхности нагрева котла.

Высокотемпературную консервацию прямоточного котла производят в следующем порядке. До останова блока готовят концентрированный раствор реагентов в баках и устанавливают расчетную подачу насоса - дозатора В соответствии с технологической картой при выводе в останов дубль - блока с расхолаживанием турбины останавливают один корпус и ведут расхолаживание турбины на втором корпусе. На остановленном корпусе для сохранения теплоты дренажи и воздушники до начала проведения консервации котла оставляют закрытыми. Одновременно с проведением расхолаживания турбины остановленный корпус подготавливают к проведению консервации проверяют на плотность закрытия арматуры дренажей поверхностей нагрева ПВД, главных паровых задвижек (ГПЗ), все дренажи низкого давления, необходимы секционные задвижки. Ото необходимо для исключения преждевременного попадания консервирующих растворов в конденсатор турбины либо в канализацию. Сразу же по окончанию расхолаживания турбины на работающем корпусе оставляют в работе одну мазутную форсунку и включают в контур прокачки ранее остановленный корпус, устанавливая общий расход питательной воды через корпуса на уровне допустимого при растопке согласно технологической режимной карте. Одновременно следует включить в работу мазутную форсунку на ранее остановленном корпусе и прогреть поверхности нагрева первичного и промежуточного пароперегревателей. После этого устанавливают расчетную дозировку рабочего раствора гидразина и аммиака в воду.

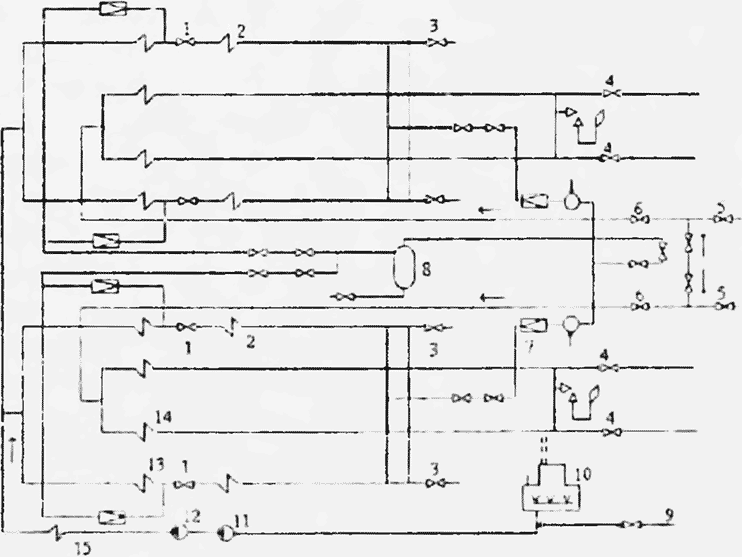

Целесообразно рассмотреть несколько вариантов выполнения высокотемпературной консервации прямоточных котлов, компоновка которых предусмотрена по схеме дубль-блока. Один из вариантов предусматривает заполнение промежуточного пароперегревателя консервирующим раствором через растопочную редукционно-охладительную установку (РРОУ) 7. Схема консервации по этому варианту котла ПК-39-1 дубль блока СКП-300 приведена на рис. 4.7 Котел работает на сепарационном режиме со сбросом минимально допустимого по условиям работы количества воды из растопочного расширителя 2 МПа в конденсатор.

Раствор гидразина и аммиака расчетной концентрации при pH консервирующего раствора 10,5 проходит через водяную сторону ПВД 15 и поступает в поверхности нагрева первичного тракта котла до встроенной задвижки 1. Контроль за заполнением первичного тракта котла 13 ведут по анализам проб на сбросе из растопочного расширителя 2

МПа 8. При достижении содержания гидразина не менее 30 мг/кг и pH около 10,5 открывают паровые задвижки для заполнения поверхностей нагрева первичного пароперегревателя 13 и через растопочную редукционно-охлаждающую установку 7 и паровые задвижки (ППХ-1 и ППХ-2) 5,6 подают консервирующий раствор в поверхности нагрева промежуточного пароперегревателя (ППП) 14.

Рис 4.7. Схема высокотемпературной консервации котла ПК-39-1 блока СКП 300 МВт (вариант заполнения консервирующим раствором ΠΠ1Ί через РРОУ).

Заполнение первичного (ПП) 2 и промежуточного пароперегревателей консервирующим раствором осуществляют при открытых воздушниках. При давлении в поверхностях нагрева промежуточного пароперегревателя 1,5 2 МПа воздушники закрывают и прекращают подачу консервирующего ра створа; котел “запирается”, продолжая работать на сепарационном режиме с минимальным расходом питательной воды на оба корпуса 300 т/ч. При работающем питательном электронасосе 12 питательная вода в незначительных количествах проходит через уплотнения насосов и сбрасывается в верхнюю часть конденсатора турбины. С вводом концентрированного гидразинно-аммиачного раствора 9 на всас бустерных питательных насосов (БПН) в количестве, обеспечивающем концентрацию 100 200 мг/л, в конденсате конденсатора выявляется гидразин с концентрацией 1,5-3 мг/л, а pH увеличивается до 9,0-9,2. В отсутствие воздуха первичный и промежуточный пароперегреватели, имеющие паровые объемы 195 и 117 м, при работе котла на сепараторном режиме заполняются за 5-15 мин. Итак, в период приготовления консервирующего раствора при консервации котла типа ПК-39-1 дубль-блока 300 МВт в момент заполнения первичного тракта при расходе питательной воды 300 т/ч в течение 20-30 мин в конденсаторе турбины и с водяной стороны ПНД содержание гидразина находится на уровне до 3 мг/л и pH до 9,2. При заполнении консервирующим раствором первичного и промежуточного пароперегревателей поток воды, сбрасываемой в конденсатор из растопочного расширителя 2 МПа, увеличивается и в течение 10-15 мин концентрация гидразина в конденсаторе турбины и с водяной стороны ПНД увеличивается до 10-25 мг/кг. Такая концентрация гидразина и pH способствуют созданию защитной оксидной пленки на поверхностях латунных трубок, что будет подробно рассмотрено в гл.6. По окончании заполнения консервирующим раствором всех поверхностей нагрева котла мазутные форсунки отключают. С целью сохранения теплоты в поверхностях нагрева отключают также и тягодутьевые устройства. Представленный на рис 4.8 вариант консервации котлов типов ПК-39-1 и ПК-39-11 блоков СКП 300 МВт предусматривает заполнение промежуточного пароперегревателя консервирующим раствором через растопочный расширитель 2 МПа с использованием только штатной проектной арматуры Первые операции консервации проводят так же, как и в рассмотренном ниже варианте.

После заполнения поверхностей нагрева до встроенной задвижки (ВЗ) и достижения в них концентрации гидразина около 30 мг/кг и pH более 10 консервирующий раствор подают в поверхности нагрева предварительно обеспаренного первичного пароперегревателя 2 и одновременно через растопочный расширитель 8, трубопровод 7 и паровые задвижки 10, 11, и 6 в поверхности нагрева промежуточного пароперегревателя 17. При давлении в поверхностях нагрева промежуточного пароперегревателя 1,5-2 МПа воздушники закрывают, отключают мазутные форсунки, подачу консервирующего раствора прекращают и оставляют котел на расхолаживание с отключенными тягодутьевыми устройствами. Концентрацию гидразина в изготовленных из медьсодержащих сплавов поверхностях ПВД и конденсатора можно не поднимать более 3 мг/ кг. Когда содержание гидразина за расширителем 2 МПа достигает уровня 30-50 мг/кг, сброс раствора из расширителя ведут в циркводовод с минимально возможным расходом, а поверхности нагрева первичного и промежуточного пароперегревателей заполняют паром, содержащим гидразин и аммиак.

Рис. 4.8. Схема высокотемпературной консервации котла ПК-39-1 блока СКП 300 МВт (вариант заполнения консервирующим раствором ППП через растопочный расширитель 2 МПа);

1 - ВЗ, 2 - ГШ, 3 - ГПЗ, 4 - задвижка перегретого горячего пара (ППГ), 5 - Ш1Х-1, 6 - ППХ-2, 7 - паровая линия растопочного расширителя 2 МПа, 8 - растопочный расширитель 2 МПа, 9 - паровая задвижка на РРОУ, 10,11 - паровые задвижки, 12 - трубопровод ввода концентрированного консервирующего раствора на всас бустерного насоса, 13 - деаэратор, 14 - БПН, 15 - питательный электронасос, 16 - поверхности нагрева до встроенной задвижки, 17 - ППП, 18 - пвд.

Длительность заполнения этих поверхностей не превышает 5-15 мин, а сброс раствора в циркводовод производят с расходом, не превышающим 10 % общего расхода питательной воды на котел. Так, для дубль-блока 300 МВт минимальный допустимый расход воды на два корпуса при работе в сепараторном режиме составляет 300 т/ч, следовательно, со сбросом в цирководовод за 5 - 15 мин, теряется 2,5-7,5 т консервирующего раствора, или 0,250 - 1,5 кг 100 %-ного гидразина. На ряде ГРЭС, эксплуатирующих блоки СКП, для коррекционной обработки питательной воды монтируется проектная схема, состоящая из двух самостоятельных узлов на каждом блоке: одного для приема концентрированного раствора гидразина и приготовления его рабочего раствора и второго, аналогичного, для аминирования питательной воды. На каждый из узлов устанавливают по четыре насоса - дозатора. На рис. 4.9 представлена реконструированная схема, позволяющая частично использовать уже имеющееся оборудование. Рядом с существующими баками 2 и 13 хранения рабочих растворов гидразина и аммиака устанавливают баки 3 и 14 вместимостью 1 1,5 м3 для приема и хранения концентрированных растворов гидразина и аммиака. Баки снабжают водомерными стеклами и необходимой арматурой. Дозирование концентрированных консервирующих растворов гидразина и аммиака осуществляют вновь установленными насосами-дозаторами 16 и 18 типа НД 400/16 или НД 650/10 по трубопроводам 17 и 19, врезанным в существующие трубопроводы для коррекционной обработки питательной воды. Химический контроль за концентрацией гидразина и pH консервирующего раствора осуществляют из пробоотборной точки питательной воды Возможен вариант дозирования концентрированных растворов гидразина и аммиака на всас конденсатных электронасосов второй ступени 8. Эта схема приготовления консервирующих растворов “на ходу” может использоваться при малых расчетных концентрациях реагентов для консервации. В этом случае химический контроль за концентрацией гидразина и pH консервирующего раствора осуществляется из пробоотборной точки деаэратора.

Рис. 4 9 Реконструкция существующей гидразинно-аммиачной установки блока 500 МВт для приготовления и подачи консервирующего раствора:

1 - трубопровод подачи концентрированного раствора гидразина в баки рабочего раствора; 2 - баки рабочего раствора гидразина; 3 - вновь монтируемый бак концентрированного раствора гидразина; 4 - насосы - дозаторы гидразина; 5 - конденсатор турбины; 6 - конденсатный насос (КЭН) первой ступени; 17 - блочная обессоливающая установка (БОУ); 8 - конденсатным насос второй ступени; 9 - ПВД; 10 - деаэратор 0,7 МПа; 11 - турбопитательный насос, 12 - насосы аммиака; 13 - баки рабочего раствора аммиака; 14 - вновь монтируемый бак концентрированного раствора аммиака; 15 - трубопровод подачи концентрированного раствора аммиака в баки рабочего раствора; 16, 18 - насосы-дозаторы концентрированного консервирующего раствора гидразина с аммиаком и аммиака; 17, 19 - трубопроводы подачи концентрированного консервирующего раствора гидразина с аммиаком и аммиака

Для экономии консервирующих реагентов дозировку концентрированных растворов гидразина и аммиака целесообразно вести, минуя деаэратор 10, на всас турбопитательного насоса 11. При выполнении консервации прямоточных котлов блочных электростанций поверхности нагрева до встроенной задвижки заполняют раствором реагентов в питательной воде. Заполнение первичного пароперегревателя осуществляют паровым раствором реагентов при температуре 300-320X3 и давлении 25МПа, а промежуточного пароперегревателя - паровым раствором при той же температуре и давлении 2,0 МПа. Расчет расхода реагентов на консервацию должен предусматриваться в рабочей инструкции каждой электростанции с учетом типа установленных на ней котлов:

Аналогично рассчитывают и подачу насосов - дозаторов рабочего раствора аммиака.

Выполнение консервации поверхностей нагрева моноблоков сверхкритических параметров в режиме их останова раствором гидразина и аммиака можно осуществлять по различным схемам с использованием штатной арматуры при незначительном объеме реконструкции. На примере консервации поверхностей нагрева моноблока СКП 500 МВт с котлами типа П-57 рассмотрим несколько возможных вариантов. Для выполнения консервации поверхностей нагрева котла типа П-57 моноблока СКП 500 МВт раствором гидразина и аммиака в режиме останова с использованием теплоты остывающего котла рекомендуется воды использовать схему приведенную на рис 4.10. При использовании этой схемы одновременно с созданием защитной пассивной пленки на поверхностях нагрева котла обеспечивается также защита поверхности с паровой стороны конденсаторных трубок.

Перед подачей консервирующего раствора в контур проводят операции по предотвращению его попадания в циркводовод и на работающие блоки [11]. Расхолаживание турбины паром котла производят по обычной схеме согласно существующим технологическим режимам. В период расхолаживания турбины при достижении температуры пара перед ЦВД 300-350°С на всас конденсатных насосов второй ступени 4 или на всас бустерных питательных насосов 9 подают расчетное количество гидразина и аммиака по линии 7. В этот период расхолаживание блока выполняется на сепарационном режиме с минимально допустимым расходом питательной 500 м/ч на котел.

При достижении pH 10,0-10,5 на сбросе из растопочного расширителя 2,0 МПа и содержания гидразина 30-50 мг/л блок останавливают, котел отключают от турбины, ТНП 9,10 переводят в режим работы с рециркуляцией, отключают растопочный расширитель 2 МПа 16 и обеспаривают первичный 19 и промежуточный 14 пароперегреватели. В период обеспаривания поверхностей нагрева первичного и промежуточного пароперегревателей и при последующих операциях по консервации котла следует погасить мазутные форсунки. По окончании обеспаривания закрывают запорную арматуру на линиях обеспаривания первичного и промежуточного пароперегревателей. Затем собирают схему подачи консервирующего раствора (с расходом 30-40 т/ч) из поверхностей нагрева до встроенной задвижки 12 через встроенный сепаратор 15 в поверхности нагрева первичного пароперегревателя 19. Его заполнение производят при открытых воздушниках до давления 2,5-4,5 МПа, затем воздушники закрывают, останавливают турбопитательные насосы 9,10 и через встроенный сепаратор 15 выравнивают давление среды в поверхностях нагрева 12 до встроенной задвижки и первичном пароперегревателе 19. Одновременно с окончанием обеспаривания поверхностей нагрева промежуточного пароперегревателя 14 в линию пара собственных нужд 24 при открытых задвижках 31,26 и 25 подают по вновь смонтированному трубопроводу 23 (диаметром 22-20 мм) консервирующий раствор гидразина и аммиака. При достижении давления в промежуточном пароперегревателе 1,0-1,3 МПа подачу консервирующего раствора прекращают и “запирают” поверхности нагрева с консервирующей средой для естественного расхолаживания Заполнение консервирующим раствором поверхностей нагрева первичного и промежуточного пароперегревателей заканчивают практически одновременно. Все операции, от начала ввода реагентов в котел и до его заполнения, занимают 80-120 мин. В течение всего времени проведения консервации с целью сохранения теплоты поверхностей нагрева тягодутьевые устройства не включают Естественное расхолаживание продолжается не менее 4-6 ч, после чего при необходимости котел может быть сдренирован. Лучше всего дренировать консервирующий раствор при температуре 120-130 С, когда при открытых воздушниках можно дополнительно так называемый сухой метод консервации и удалить всю влагу из поверхностей нагрева. Консервацию промежуточного пароперегревателя моноблока СКП 500 можно осуществить и при температуре 350-375 С. Для этого используют схему, представленную на рис 4.11, и обеспечивают следующую последовательность операций.

Рис. 4.11. Схема консервации котла П-57 моноблока 500 МВт раствором гидразина и аммиака в режиме останова (вариант заполнения ППП консервирующим раствором при температуре 350 С: 1 - конденсатор; 2,4 - конденсатный электронасос первой и второй ступеней; 3 - БОУ; 5,6 - ПНД первой и второй групп; 7,8 - трубопроводы подачи концентрированного консервирующего раствора гидразина и аммиака; 9 - БПН; 10 - питательный насос, 11 - ПВД; 12,14,15 - линии сброса из растопочного расширителя в верхнюю и нижнюю части конденсатора и водовод; 13 - поверхности нагрева до встроенной задвижки; 16 - ВЗ; 17 - встроенный сепаратор; 18 - растопочный расширитель 2 МПа; 19 - ППП; 20 - первичный пароперегреватель; 21 - деаэратор; 22 - запорная арматура; 23 - паровой коллектор собственных нужд 1,3 МПа, 375 С; 24,25 - то же при 250 °C; 27 - трубопровод подачи концентрированного консервирующего раствора; 26, 28 - узел впрыска; 29 - паровая задвижка; 30 - предохранительный клапан; 31 - обратный клапан 32 - обводной трубопровод с паровой задвижкой; 33 - паросбросное быстродействующее устройство; 34-36, 38 - паровые задвижки; 37 - предохранительный клапан; 39,41,42 - ПВД, ПСД, ПНД; 40 - стопорный клапан.

Расхолаживание турбины до температуры 330-350 С выполняют в технологическом режиме предусмотренном рабочей инструкцией. При достижении температуры среды перед ЦВД 330-350 °C и работе котла на сепарационном режиме на всас турбопитательного насоса 9,10 по трубопроводу 7 подают расчетное количество концентрированного гидразинно- аммиачного консервирующего раствора. При необходимости повышения величины pH по трубопроводу 8 дополнительно подают концентрированный раствор аммиака.

Контроль за приготовлением консервирующих растворов ведут по пробе, взятой из пробоотборной точки питательной воды перед котлом. Заполнение поверхностей котла 13 до встроенной задвижки 16 контролируют по пробоотборной точке за растопочным расширителем 2 МПа. При повышении pH за растопочным расширителем до 10,5 и концентрации гидразина 30-50 мг/кг блок останавливают и отключают растопочный расширитель 18. Турбопитательный насос работает в режиме рециркуляции. Затем обеспаривают первичный 20 и промежуточный 19 пароперегреватели и отключают форсунки. По окончании этой операции запорную арматуру на линии обе спаривания закрывают. Далее при отключенном растопочном расширителе 18 консервирующий раствор с расходом 30-40 т/ч через встроенный сепаратор 17 подают в поверхности нагрева первичного пароперегревателя 20. Заполнение которого осуществляют при открытых воздушниках; сброс можно осуществлять и через паросбросное быстродействующее устройство 33. При достижении давления в первичном пароперегревателе 2,5-4,5 МПа воздушники закрывают, отключают турбопитательные насосы 9,10, продолжить подачу консервирующего раствора в первичный пароперегреватель 20 через встроенный сепаратор 17 до выравнивания давления. Поверхности нагрева котла до встроенной задвижки и первичного пароперегревателя остаются “закрытыми” с консервирующим раствором.

Одновременно с подачей консервирующего раствора в первичный пароперегреватель осуществляется заполнение поверхностей нагрева промежуточного пароперегревателя 19. Для приготовления консервирующего раствора “на ходу” и подачи его в горячую нить поверхностей нагрева промежуточного пароперегревателя необходимо смонтировать обводную линию 32 обратного затвора 31. Также дополнительно изготавливается трубопровод 27 подачи концентрированного консервирующего раствора от трубопроводов 7 и 8 в узел впрыска 28.

Заполнение поверхностей нагрева промежуточного пароперегревателя 19 выполняется в следующем порядке. Включается насос- дозатор подачи концентрированного консервирующего раствора и трубопроводам 7 и 27 в узел впрыска 28. Для подачи пара 1,3 МПа температурой 350-375°С из коллектора собственных нужд открывается запорная арматура 22,29 и на обводной линии 32.

При необходимости сброс пара ведется в атмосферу через предохранительный клапан 37, однако оптимальным является вариант, при котором подача консервирующей среды происходит в герметизированный промежуточный пароперегреватель, находящийся под разрежением после обеспаривания его через вакуумную систему конденсатора 1. При достижении давления в поверхностях нагрева промежуточного пароперегревателя 1,0-1,3 МПа отключают насосы- дозаторы подачи концентрированного консервирующего раствора и закрывают арматуру на трубопроводах 7, 8, 23, 26, 30. Котел “запирают” с раствором на 4-6 ч, после чего желательно при температуре среды 120-130°С консервирующий раствор дренировать при открытых воздушниках поверхностей нагрева котла. По окончании парения воздушники закрывают.

При работе блока запорная арматура, установленная на обводной линии 32, должна быть закрыта и зафиксирована цепью с замком Все операции по консервации котла выполняют при отключенных тятодутьевых устройствах.

На ряде моноблоков СКП 500 МВт с котлами типа П-57 в проектной схеме смонтирован трубопровод 21, который можно использовать в схеме консервации для подачи консервирующего раствора в поверхности нагрева промежуточного пароперегревателя 19 (рис. 4 12).

Консервацию при этом осуществляют в следующем порядке. При расхолаживании ЦВД турбины 30 до температуры 300-320°С котел оставляют в работе на сепараторном режиме. На всас турбо питательного насоса 9, 10 по трубопроводам 7 и 8 подают раствор гидразина и аммиака до достижения pH более 10 и концентрации гидразина 30-50 мг/кг на сбросе из растопочного расширителя 2 МПа. Далее открывают паровые задвижки 34 и 26 на трубопроводах 21 и 25 и закрывают задвижку 35 сброса воды из растопочного расширителя 16 в конденсатор турбины 1. Консервирующий раствор через встроенный сепаратор 17 заполняют поверхности нагрева первичного пароперегревателя 20, проходит через цилиндр высокого давления (ЦВД) 30, смешивается с потоком консервирующего раствора, поступающим по линии 21 из растопочного расширителя 2,0 МПа, и направляется в промежуточный пароперегреватель 19.

Рис. 4.12. Схема консервации котла типа П-5 моноблока 500 МВт раствором гидразина и аммиака в режиме останова(вариант заполнения ППП консервирующим раствором через растопочный расширитель 2 МПа):

1 - конденсатор; 2,4 - конденсатный электронасос первой и второй ступеней; 3 - блочная обессоливающая установка; 5, 6 - ПНД первой и второй групп; 7, 8 - трубопроводы подачи концентрированного консервирующего раствора гидразина и аммиака; 9 - БПН; 10 - питательный насос; 11 - ПВД; 12,14,15 - линии сброса из растопочного расширителя в верхнюю и нижнюю части конденсатора и в циркотвод; 13 - поверхности нагрева до встроенной задвижки; 16 - растопочный расширитель 2 МПа; 17 - встроенный сепаратор; 18 - ВЗ; 19 - ППП, 20 - первичный пароперегреватель, 21 - трубопровод сброса с растопочного расширителя 2 МПа; 22 - деаэратор; 23,24 - паровой коллектор собственных нужд 1,3 МПа, 250°С; 25 - линия пара собственных нужд; 26, 27, 29, 34, 35 - паровые задвижки; 28 - предохранительный клапан; 30-32 - ЦВД, ПСД, ЦНД; 33 - стопорный клапан.

Контроль за заполнением поверхностей нагрева промежуточного пароперегревателя консервирующим раствором осуществляют по пробе из пробоотборной точки на входе в цилиндр среднего давления (ЦСД) турбины 31. При повышении значения pH в пробе до 10,2-10,5 блок останавливают. Перед остановом принимают меры по предотвращению обеспаривания в течение 4-6 ч поверхностей нагрева первичного и промежуточного пароперегревателей. При необходимости проведения ремонтных работ сброс консервирующего раствора следует вести при температуре 120-130°С и открытых воздушниках, чтобы обеспаривать все поверхности нагрева котла. При прекращении парения арматуру на дренажных линиях и воздушниках закрывают.

В период заполнения поверхностей нагрева котла вода из уплотнений бустерного питательного насоса и турбопитательного насоса в количестве до 20 т/ч поступает в верхнюю часть конденсатора. При общем расходе питательной воды на блок 500м3/ч и концентрации гидразина от 100 до 200 мг/л с учетом 25-кратного разбавления в

конденсаторе содержание гидразина в конденсате не превысит 8 мг/кг. Такая концентрация гидразина при pH до 9,2-9,8 способствует созданию защитной оксидной пленки на поверхностях латунных трубок (см.гл.6).