Глава третья

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛОВ

3.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОМАЗУТНЫХ КОТЛОВ

Особенности топочно-горелочных устройств газомазутных котлов

Газомазутные котлы блоков 300, 800, 1200 МВт оборудуются призматическими топочными камерами с горелочными устройствами прямоточного типа (рис. 3,1), размещенными встречно на фронтовой и задней стенах в один или несколько ярусов. С ростом единичных мощностей котлов число горелок увеличилось. Так. котлы ТГМП-314 блоков 300 МВт оснащаются 16 горелками, котлы ТГМП-204 блоков 800 МВт имеют 36 горелок, а котлы ТГМП-1202 блоков 1200 МВт — 56 горелок.

На рис. 3.1 показана газомазутная прямоточная горелка котла блока 800 МВт производительностью 5,2 т/ч мазута. Равномерная раздача воздуха по горелкам обеспечивается большими размерами воздушных коробов, общими для всех горелок одной стены топочной камеры. Каждый короб разделен по всей длине на два отсека для раздачи воздуха во внутренние и периферийные каналы горелок.

Рис. 3.1. Газомазутная горелка котла ТГМП-204 производительностью 5,2 т/ч мазута или 5,54· 103 м3 природного газа:

1, 1' — центральный и периферийный каналы горячего воздуха; 2 — канал подачи рециркулирующих газов;

3 — линзовый компенсатор; 4, 5 — тангенциальные завихривающие лопатки; 6 - центральный канал подачи природного газа; 7 — пневмозатвор, препятствующий выбиванию топочных газов из горелки; 8 — разводка экранных труб вокруг амбразуры горелки; 9 — ствол для мазутной форсунки; 10 — газовый электрозапальник; 11 — импульсные линии для контроля за давлением воздуха

Отдельно имеется короб для ввода через горелку дымовых газов рециркуляции. Потоки воздуха завихриваются тангенциальным лопаточным аппаратом, а газы вводятся в топочную камеру прямотоком и смешиваются с расходящимся под углом периферийным воздухом. Природный газ вводится по центральному коаксиальному каналу под углом 45° к оси потока. Для компенсации разницы тепловых расширений воздушного короба со встроенными в него горелками и экранов топочной камеры установлены линзовые компенсаторы. При переходе на сжигание газа мазутная форсунка автоматически отключается и втягивается в центральный ствол.

К горелочным устройствам и форсункам газомазутных котлов предъявляются высокие требования в части обеспечения оптимальных условий процесса смешения топлива с воздухом*, воспламенения и стабильного горения смеси, получения газового потока, с равномерным полем температур, формирования требуемой формы факела и, наконец, эффективной передачи теплоты экранам топочной камеры. Для выполнения этих общих требований горелки и форсунки должны обеспечивать пуск котла на штатных форсунках, регулирование тепловой мощности топочной камеры от 100 до 30—20 % без отключения горелок, сохранение во всем указанном диапазоне нагрузок устойчивого горения, практическое отсутствие химической неполноты сгорания и минимальный механический недожог (не более 0,3 % на средних и низких нагрузках и не более 0,1 % на номинальной нагрузке), минимальные выбросы окислов азота и серы. Кроме того, горелки и форсунки должны формировать факел без наброса пламени на экраны топочной камеры и обладать высокими показателями надежности (отсутствие коксования амбразур, обгорания элементов горелок), регламентируемыми ГОСТ 23689-79 и ОСТ 108.836.05-82.

Организация оптимального топочного режима газомазутных котлов

* Обеспечивается установкой в оптимальное положение завихривающих лопаток-регистров горелок (см. рис. 3.1).

Минимальные отклонения коэффициента избытка воздуха в топочной камере αт, потери теплоты с химической неполнотой сгорания q3 и механическим недожогом и могут быть обеспечены качественным регулированием топочного режима.

Диапазон качественного регулирования топочного режима при прочих равных условиях зависит от минимального давления мазута перед форсунками, которое определяется условиями горения топлива (для разных типов котлов различен). Например, для котлов ТГМП-314, оборудованных паромеханическими форсунками типов «Титан» и ТКЗ-4, этот диапазон соответственно составляет 70 и 50 % [3.24]. При совершенных горелочных устройствах и форсунках диапазон качественного регулирования топочного процесса обычно больше регулировочного диапазона нагрузок котла.

Глубокое снижение давления мазута перед форсунками приводит также к увеличению перепада его давления на регулирующих мазутных клапанах, а следовательно, к некоторому ухудшению регулирования расхода, что необходимо учитывать в процессе эксплуатации.

Из рис. 3.2 видно, что при расходе мазута на котел ТГМП-204 блока 800 МВт, равном 75 т/ч (при нагрузке блока около 40 % номинальной), перепад давлений мазута на регулирующем клапане превышает 4 МПа (40 кгс/см2). В эксплуатации для анализа работы горелочных устройств, форсунок и топочной камеры часто используется параметр Вмαт, где Вм—расход мазута, т/ч; αт— коэффициент избытка воздуха в топке. Для заданного расхода воздуха указанный параметр характеризует максимально возможный расход топлива на котел, а следовательно, максимально возможную тепловую нагрузку котла. При ухудшении состояния топочно-горелочных устройств увеличивается коэффициент αт. Определяемое этим уменьшение располагаемой тепловой нагрузки котла можно определить по формуле

![]() (3.1)

(3.1)

где Q —низшая рабочая теплота сгорания мазута. При αт=l ∆QT=0, т. е. топка работает при стехиометрическом избытке воздуха.

Рис. 3.2. Зависимость давления мазута перед регулирующим мазутным клапаном (1) и за ним (2) от расхода мазута на котел ТГМП-204 блока 800 МВт

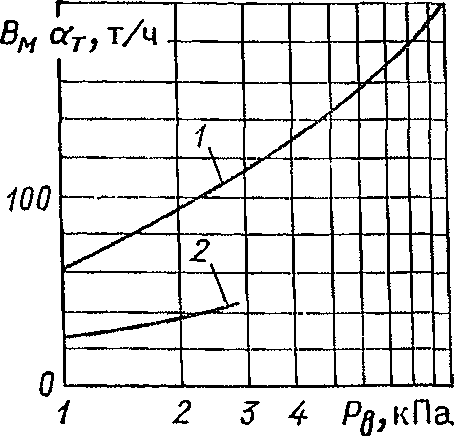

Рис. 3.3. Зависимость параметра Вαт от давления воздуха и коробе перед горелками:

1 -котел ТГМП-204; 2 - котел ТГМП-114 на один корпус

На рис. 3.3 показано изменение параметра Вмαт для котлов ТГМП-204 и ТГМП-114 в зависимости от давления воздуха в коробе перед горелками. Как видно, с увеличением параметра Вмαт увеличивается давление воздуха перед горелками, а следовательно, и тепловая нагрузка котла [3.24]. Состояние горелочных устройств, форсунок и топочной камеры в эксплуатации оценивается также уровнем критического избытка воздуха αкр, потерями теплоты.

В качестве примера на рис. 3.4 приведены графики изменения потерь q3 и q4 для котлов блоков мощностью 800 и 300 МВт. Как видно из графиков, для котлов ТГМП-314 и ТГМП-204 изменение нагрузки от 100 до 40% номинальной практически не влияет на значение критического избытка воздуха, который в указанном диапазоне нагрузок находится в пределах 1,015—1,020. Для котлов ТГМП-114 в диапазоне нагрузок 70—100% номинальной значение αкр равно 1,03, а при снижении нагрузки до 50% оно увеличивается до 1,04. Дальнейшее снижение нагрузки блока требует отключения отдельных горелок в связи с ухудшением процесса горения. При замене форсунок ТКЗ-4 на «Титан» критические избытки воздуха котла ТГМП-114 снижаются до 1,02, что позволяет перевести котлы этого типа на работу с низкими избытками воздуха.

Совместное сжигание газа и мазута в газомазутных котлах может производиться в различных пропорциях. Однако одновременное сжигание газа и мазута в одном горелочном устройстве нежелательно, так как это приводит к ухудшению выгорания одного из них (чаще — мазута), что связано с различными условиями смешения и временем воспламенения. Для повышения надежности работы радиационных поверхностей нагрева в горелках, размещение в области максимальных тепловых потоков, целесообразно сжигать газ, а в горелках, размещенных в зоне умеренных тепловых потоков, — мазут. Так, в котлах ПК-41 максимальные тепловые потоки приходятся на боковые стены, и поэтому сжигать газ в них целесообразно в боковых горелках.

Рис. 3.5. Зависимость изменения потерь теплоты и КПД котлов ТГМП-204 (а) и ТГМП-114 (б) от расхода питательной воды

В котлах ТГМП-314, где максимальные тепловые потоки находятся в средней части топки, в зоне верхнего яруса горелок, газ целесообразно сжигать в центральных горелках верхнего яруса, а в котлах

ТГМП-114 — в верхних боковых горелках, так как максимальные тепловые потоки в этих котлах падают на боковые стены топки верхнего яруса горелок. При совместном сжигании газа и мазута большое значение имеет обеспечение надежности работы газовых насадок. Выход из строя газовых насадок в процессе эксплуатации увеличивает критические избытки воздуха и снижает экономичность котла. Совместное сжигание газа и мазута в основном не вызывает трудностей, однако требует наладки топочно-горелочных устройств, оптимизации топочного режима.

На рис. 3.5 показано изменение потерь теплоты и КПД котлов ТГМП-204 и ТГМП-114 в зависимости от расхода питательной воды. Котел ТГМП-204 работал с низкими, а котел ТГМП-114— с повышенными избытками воздуха, при этом с уменьшением расхода питательной воды потери теплоты с уходящими газами существенно возрастали из-за увеличения избытка воздуха. Как видно из графиков, максимальное значение КПД котлов ТГМП-204 и ТГМП-114 равно соответственно 93,4 и 92,2 %. Более низкий КПД котла ТГМП-114 объясняется главным образом повышенной потерей теплоты с уходящими газами [3.24].