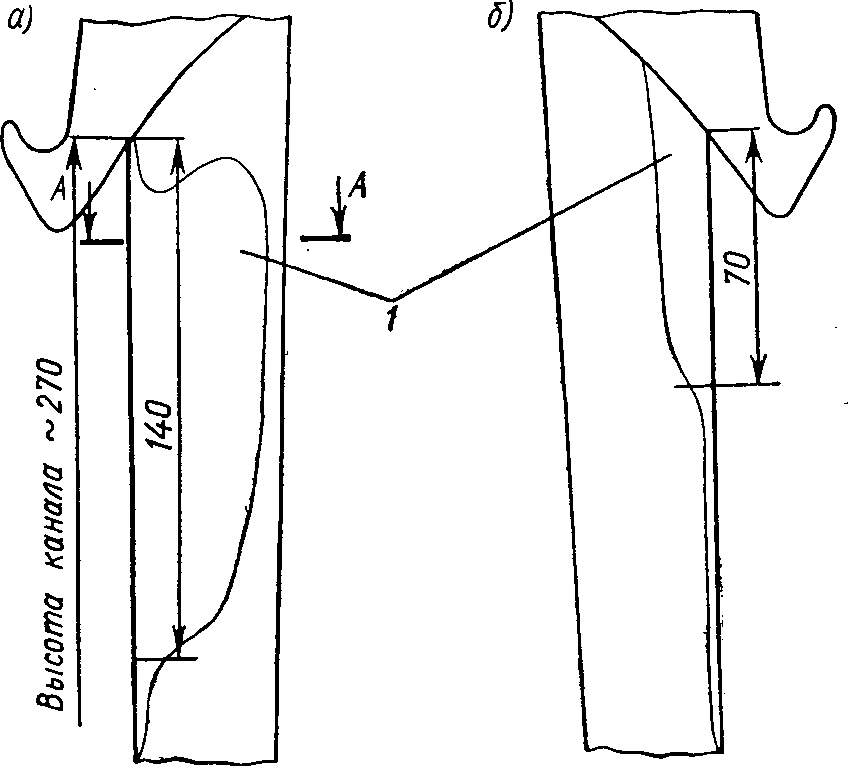

Рис. 1.9. Зоны воздействия влаги 1, сброшенной из впередистоящей ступени, на модельной диафрагме 29-й ступени турбины К-300-240-1 ЛМ3: а — вогнутая, б — выпуклая поверхности.

Сечение А—А на рис. III. 4, д

Проявление эрозионного действия капельной влаги в современных конденсационных турбинах, работающих на перегретом паре давлением более 3,5 МПа, сказывается в основном на последних трех-четырех влажнопаровых ступенях ЧНД. На всем протяжении влажнопаровой проточной части действию влаги подвержен весь лопаточный аппарат. Однако, как показывает опыт эксплуатации турбин, эрозионный износ лопаточного аппарата диафрагм и рабочих колес различен по интенсивности. Если лопатки РК подвержены сильной капельной эрозии только в части низкого давления, то лопатки НА влажнопаровой проточной части или не эродируют совсем, или слабо эродируют только в ЧНД. Имеются примеры многолетней (до 40 лет) эксплуатации паровых турбин на отечественных электростанциях без замены диафрагм из-за эрозии, в то же время лопатки РК влажнопаровых ступеней были неоднократно заменены.

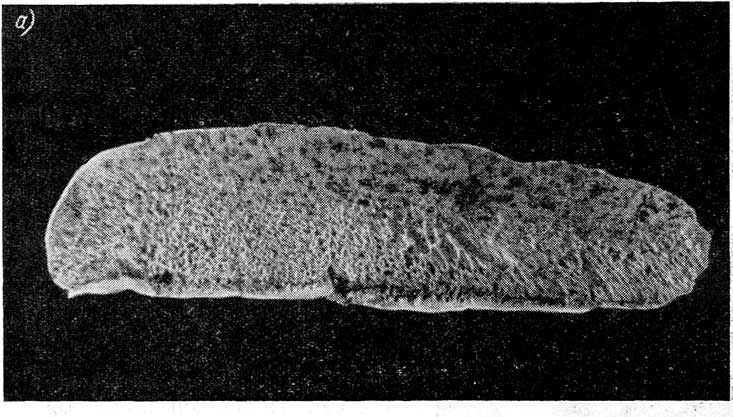

На рис. 1.9 показана выпуклая и вогнутая поверхности лопатки модельной диафрагмы последней ступени мощной паровой турбины со следами воздействия капель на лопатки.

При изготовлении модельная диафрагма была покрыта серебрином, поэтому следы воздействия в виде очищенных до металла зон хорошо видны. На вогнутой. поверхности лопатки очищенная зона занимает более половины высоты лопатки, в то же время на выпуклой стороне — только ее четверть.

Как показали эксперименты, выполненные в натурной турбине мощностью 50 МВт, за последней ступенью турбины при сходе пелены влаги с рабочих лопаток наблюдались крупные капли размером до 200 мкм. Такие большие капли могут быть и на входе в ступень из-за сравнительно небольшой плотности пара перед последней ступенью конденсационной турбины. Наличием больших капель, достаточно круто поднимающихся к периферии входа в сопловые каналы следующей ступени, можно объяснить довольно узкую и малопротяженную зону очищенного металла со стороны спинки лопаток. Узость зоны со стороны спинки объясняется затенением лопаток входными кромками других направляющих лопаток при входе в ступень капель крупнее 20 мкм. Подобный характер имеет воздействие капель на входные кромки натурной диафрагмы. Характер расположения зон воздействия капель на листовые стальные лопатки последних двух ступеней турбины К-90-50-2 ЛМЗ, находившейся в эксплуатации более 90 000 ч, показан на рис. VI.3, а. Очищенные и частично изношенные области также расположены в периферийной половине лопаток диафрагмы. Воздействию подвергались обе стороны лопаток последних двух ступеней. Согласно тепловому расчету турбины в области влажного пара на расчетном режиме работает шесть последних ступеней с конечной влажностью за последней ступенью у2 = 14,6% при давлении р2 = 3,5 кПа. При изучении следов течения влаги на остановленной для ремонта турбине имеются характерные следы на лопатках всех шести влажнопаровых ступеней, начиная с 13-й. Однако эрозия наблюдается только на последних двух ступенях (17, 18-й).

Все остальные обследованные турбины ЛМЗ типа К-50-3, ПТ-60-130/13, ПТ-50-90-2, К-100-2, К-100-5 (до модернизации), ЧНД которых сформирована на базе однотипной рабочей лопатки последней ступени с длиной рабочей части 665 мм, имеют аналогичное эрозионное воздействие капельно-пленочной влаги на сопловые лопатки.

Выше было отмечено резкое отличие характера эрозии сопловых лопаток и рабочих лопаток влажнопаровых ступеней обследованных турбин. Для турбин ЛМЗ с длиной последней лопатки 665 мм характерны большие осевые зазоры между влажнопаровыми ступенями. Так, за 13-й ступенью турбины К-50-90-2 осевой зазор между кромками лопаток равен 20 мм, а между 17 и последней 18-й ступенями — около 60 мм. Указанные осевые зазоры дают возможность значительному количеству капель радиусами менее 15—20 мкм развернуться по потоку пара, входящему в следующую ступень.

В паровых турбинах выпуска начала 30-х годов типа К-29* (АК-50, фирмы «Метрополитен Виккерс», ЛМЗ) на 1500 об/мин, имеющих двухкорпусную конструкцию, в области влажного пара на номинальном режиме работает девять последних ступеней.

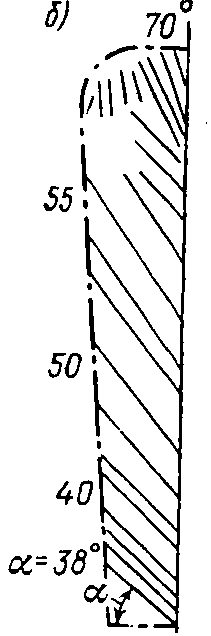

Рис. 1.10. Эрозия выпуклой поверхности входной части сопловой лопатки 39-й ступени турбины К-50-29-1 (250 000 ч): а — сиэластовый оттиск; б — углы наклона кратеров и бороздок на изношенной поверхности

Начальная влажность входа в первую влажнопаровую ступень равна 0,28%. Эрозионный износ наблюдается на лопатках последних четырех ступеней, имеющих на расчетном режиме степени влажности пара за ступенями (от 8 до 12%).

Для турбины К-50-29 характерны сравнительно небольшие размеры осевых зазоров между ступенями. Например, на среднем диаметре между кромками лопаток РК 37-й и кромками лопаток НА 38-й ступеней осевой зазор при наличии между ступенями регенеративного отбора выполнен величиной 50 мм. Между 38 и 39-й двухъярусной ступенями осевой зазор выполнен меньшим — около 30 мм. От выходных кромок РК нижнего яруса 39-й ступени до входных кромок лопаток на 40-й ступени осевой зазор выполнен также увеличенным до 50 мм.

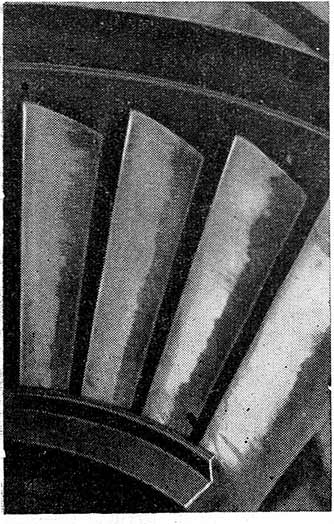

Рис. 1.11. Следы воздействия отраженной капельной влаги в районе косого среза каналов НА 18-й ступени турбины К-50-90-2 (80 000 ч)

В результате малого зазора между 38 и 39-й ступенями на входной кромке верхнего яруса лопаток НА 39-й ступени после 40-летней эксплуатации (более 250 000 ч) появилась язвенно-кратерная эрозия поверхности лопаток на длине 220—240 мм при длине сопловой лопатки верхнего яруса 260 мм. Характер эрозии представлен на фото (рис. 1.10), сделанного с отпечатка, выполненного с помощью силиконового оттискного материала. Направление кратеров и бороздок в эродированной области имеет различный угол наклона, изменяющийся на длине 100 мм от 70 до 38°. Направления бороздок и кратеров показаны штрихами (рис. 1, 10, б). У периферии лопатки НА на расстоянии 15 мм от конца лопатки направление бороздок резко меняется по сравнению с остальным полем.

Вне эродированной зоны поверхности спинки лопатки, ограниченной штрихпунктирной линией (лопатки НА 40-й ступени, рис. VI.8), прилегающая к зоне поверхность покрыта линиями волнообразных нарушений поверхности металла протяженностью вдоль входной кромки лопатки от 0,2 до 0,4 мм. Подобный волнообразный характер нарушения поверхности влажнопаровых сопловых лопаток наблюдался и на ряде других турбин, работавших длительное время.

Интересное явление, наблюдаемое на ряде диафрагм турбин, заключается в воздействии капельной влаги, сброшенной и отраженной от рабочих лопаток. Движущийся против потока отраженный от выпуклой стороны входной кромки спектр капель достигает сопловых лопаток ступени и счищает слой продуктов коррозии со спинки в районе косого среза (рис. 1.11). Следов эрозии на вычищенной зоне ни на одной из обследованных турбин не было обнаружено.