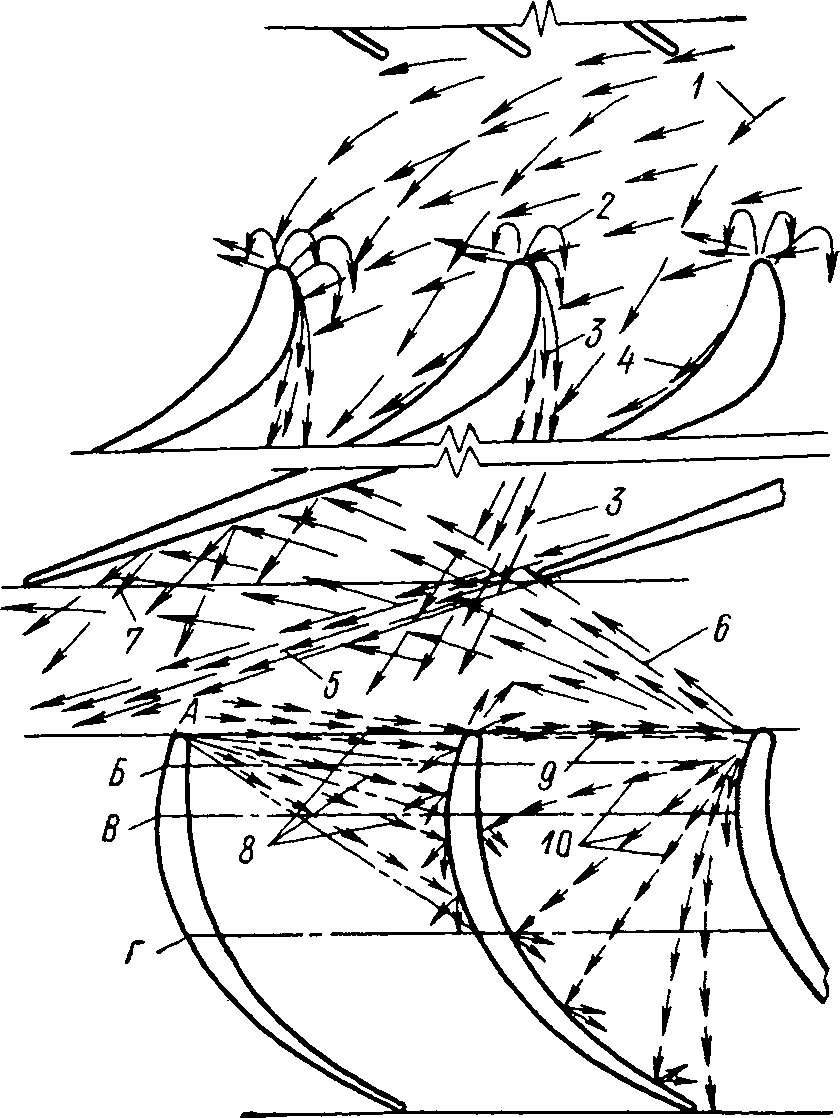

На рис. III. 17 показана схема образования и формирования эрозионноопасной влаги и выделены основные потоки капельнопленочной влаги, вызывающей эрозию лопаточного аппарата осевой турбинной ступени (нумерация потоков соответствует позициям рисунка).

- Поток мелких и крупных капель, сброшенных с впереди стоящих рабочих лопаток ВП ступени. В зависимости от величины радиуса капель они разгоняются в зазоре между ступенями и входят в следующий направляющий аппарат с разными углами атаки. Как было показано, часть Капель проходит через канал НА, не задев стенок канала.

- При ударе о входные кромки направляющих лопаток образуется поток вторичных капель различной крупности, отражающихся в поток. В зависимости от скорости удара, угла встречи с поверхностью лопатки отраженные капли могут быть радиусами больше и меньше ударяющихся капель. Движение указанного потока против потока пара, по опытам ЛПИ, сравнительно невелико из-за небольшой величины скоростей ударяющихся капель. Отраженные капли распределяются по всему сечению канала НА.

Рис. III. 17. Основные потоки (1—10) крупнодисперсной влаги в решетках проточной части ВП ступени

- С входной части выпуклой поверхности лопаток НА срывается поток капель. Этот поток образуется, во-первых, сорванными потоком пара пленками и струйками влаги в местах максимально выпуклой кривизны лопатки НА, во-вторых, отраженными при ударе о входную кромку и летящими вдоль поверхности лопатки каплями. Поток капель в зависимости от конфигурации канала может пройти через канал, не осев на выходной кромке вогнутой поверхности лопатки.

- Интенсивный капельный поток образуется за счет срыва капель с вогнутой поверхности лопаток НА, покрытых тонкой волновой пленкой. Появлению и развитию капельного потока способствуют также крупные капли, поступающие в канал НА и разбрызгивающие пленку влаги на вогнутой поверхности лопаток НА. Путь капель этого потока до кромок лопаток РК больше, чем кромочных капель, следовательно, они разгоняются до больших скоростей и проникают в каналы РК на большую глубину, чем кромочные капли.

- Крупные капли, образовавшиеся при дроблении пленок и капель в кромочных следах лопаток НА.

- Поток отраженных капель, образовавшихся за счет разбрызгивания пленки влаги на выпуклой поверхности входной кромки при ударе о нее крупных капель.

- Отраженные от выпуклой поверхности лопаток НА крупные капли, поступающие в относительном движении на входные кромки с большими отрицательными углами атаки и вызывающие эрозию входной кромки лопаток РК в узкой прикромочной зоне.

- Поток капель в относительном движении, поступающий с отрицательными углами атаки в каналы РК. Данный поток сформирован из потоков капель 1—5.

- Концентрированный поток капель, образованный касательным ударом о поверхность обвода входной, кромки профиля потока крупных капель, поступающих с малыми скоростями разгона в каналы РК-

- Потоки капель, отраженные от выпуклой поверхности лопаток РК, движущиеся внутрь каналов рабочих лопаток.

- По периферийному обводу каналов НА движется пленочнокапельный поток, вызывающий эрозию входной кромки периферийного сечения лопатки РК.

- В области формирования вторичных течений в каналах НА, по опытам ЛПИ, МЭИ и БИТМ, была отмечена концентрация влаги на выпуклой поверхности лопаток НА и за выходными кромками.

- При режимах частичной нагрузки в области прикорневых обратных токов образуются потоки капель из парового пространства за ступенью.

- У периферии РК образуется поток капель, сброшенных с концов рабочих лопаток, отразившихся при ударе о статор и вновь попавших на концы рабочих лопаток. При этом возникает эрозия кромки выпуклой стороны периферийного торцового сечения.

Все перечисленные потоки влаги являются эрозионноопасными. Однако в турбинах с различным оформлением проточной части интенсивность воздействия потоков сказывается по-разному. Различным также будет их воздействие на лопаточный аппарат ВП проточной части. Из указанных потоков наибольшее эрозионное воздействие на входные кромки лопаток будут оказывать потоки 3, 5, 7,9 и (см. п. 11,12). Капли, образованные из этих потоков, будут разгоняться до небольших абсолютных скоростей и поступать на входные кромки рабочих лопаток под большими отрицательными углами атаки и с большими относительными скоростями.

Расчет скоростей воздействия капель эрозионноопасных потоков можно провести, если достаточно достоверно оценены начальные условия движения отраженных капель, а также их дисперсность.

Траектории и скорости движения капель в сопловых каналах можно рассчитать с помощью сеток линий потенциала и тока или расчета поля скоростей потока в сопле. Начальные условия для потоков 3 и 7 могут быть выбраны достаточно достоверно на основе опытных данных по удару и отражению от лопаток капель, полученных для условий, близких к реальным, существующим в сопловых каналах. Некоторые качественные и количественные данные опытов ЛПИ были приведены в данной главе при расчете движения и отражения потока 6. Однако наши опытные данные были получены при взаимодействии капельного потока с сопловой лопаткой, скорость которого была 140—170 м/с. Данные по скоростям движения и дисперсности отраженных капель, а также по углам отражения для падающих потоков в наиболее интересном для турбинной ступени диапазоне 200—650 м/с по литературным источникам нам неизвестны. Таким образом, для потоков 3 и 7 расчет может быть выполнен приближенно.

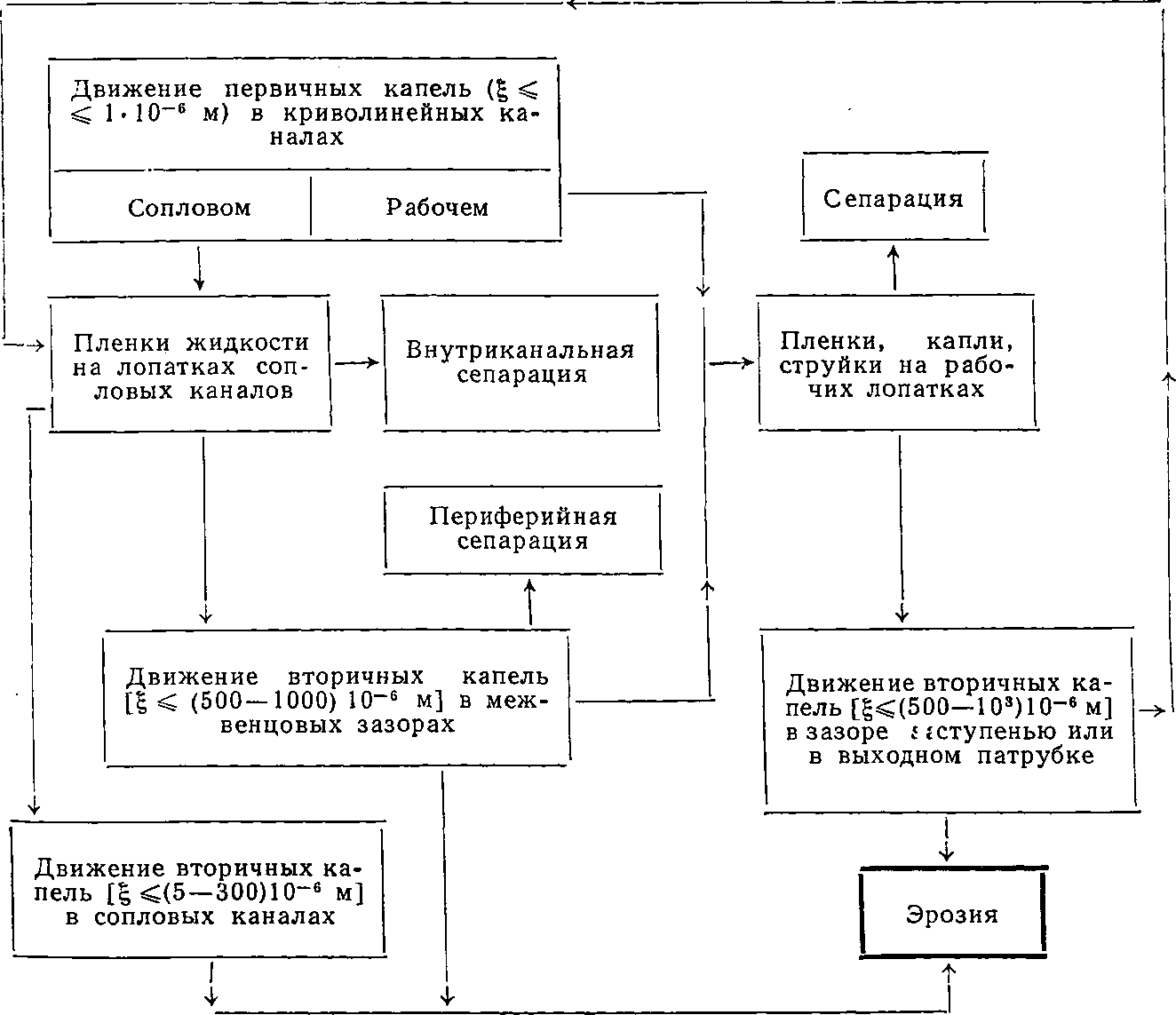

СХЕМА III. 1

ОБРАЗОВАНИЕ, ДВИЖЕНИЕ И УЛАВЛИВАНИЕ ВЛАГИ ВО ВЛАЖНОПАРОВЫХ ТУРБИННЫХ СТУПЕНЯХ

По эрозионному воздействию к медленно летящей части потока капель 5 приближается поток 9, образующийся при касательном ударе капель об обвод входной кромки рабочей лопатки в его наиболее выступающей части. Начальные скорости капель для потока 9 можно принять равными окружным для точки взаимодействия с входной кромкой.

Расчеты скоростей потоков (см. п. 11, 12) и 4 могут быть выполнены по методике, изложенной в данной главе. Однако в связи с большим путем движения капель до входных кромок скорости капель будут выше, чем для потока 5. В общем виде образование, движение и улавливание влаги во влажнопаровых ступенях, начиная с первичных капель и кончая крупными каплями, представлены на схеме III. 1. Схема показывает основные этапы формирования пленочно-капельной влаги во влажнопаровой турбинной ступени низкого давления, приводящей к ее эрозии. На схеме указаны места улавливания и отвода влаги в проточной части ступени. Подробное рассмотрение формирования, движения и улавливания влаги указанных в схеме потоков дано в главах III и V.