СЕЛЕЗНЕВ Л. И., УРБАНОВИЧ Л. И., КРАМЧЕНКОВ Е. М.,

ЧУНОСОВ Ю. Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЭРОЗИИ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СОУДАРЕНИИ С ТВЕРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ

Предложена методика экспериментального исследования эрозии металлов или других материалов при низких температурах. Эрозия вызывается ударным воздействием на материал двухфазного потока «инертный газ — твердые частицы». Показано, что удельная потеря массы дуралюмина Д16 при низких температурах существенно выше чем при комнатной температуре.

Разработка турбодетандеров в системах ожижения газов, равно как и разработка турбин, работающих в двухфазной области состояний, неизбежно сталкивается с проблемами эрозии, в частности, прежде всего лопаточного аппарата при воздействии на него как образующегося конденсата, так и посторонних частиц.

Исследования по эрозии лопаточного аппарата энергетических турбин развиваются весьма интенсивно, о чем свидетельствует обширная литература (достаточно указать такие монографии, как (1,21); общий обзор исследований по эрозии представлен в монографии [3]. Все известные публикации, в том числе и указанные, анализируют процессы при комнатных температурах и более высоких (до 1000° С). Вместе с тем условия работы ожижительных турбодетандеров ставят задачу об эрозии лопаточного аппарата в условиях криогенных температур. В данной работе рассматривается методика экспериментального исследования эрозии материалов в области низких температур (до 5 К) и результаты исследований эрозии сплава дуралюмина Д16 (при нормальных условиях σв=440 МПа; σ0,2=400 МПа; модуль упругости 7 104 МПа; коэффициент Пуассона 0,31; НВ=1050).

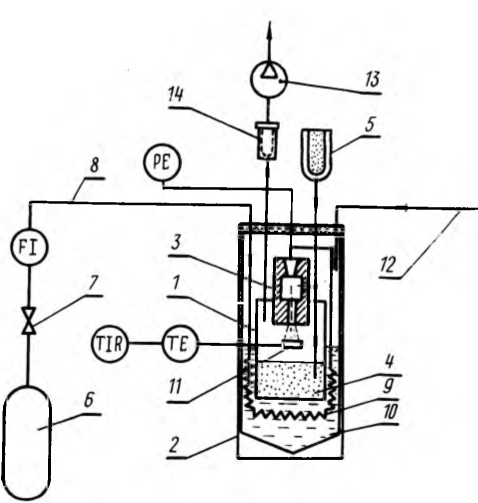

Исследования проводились на опытной установке (рис. 1). Зона низких температур создается в рабочей камере 1, расположенной в рабочем пространстве криостата 2. Инжектор 3 обеспечивает подачу твердых частиц известной зернистости из слоя 4 или от питателя охлажденных частиц .7. Сжатый газообразный аргон поступает к инжектору из ресивера 6 через редукционный вентиль 7, расходомер FI и по магистрали 8 через теплообменник 9, погруженный в жидкую азотную ванну 10. Твердые частицы, ускоряясь в потоке аргона, атакуют поверхность образца 11. Регулирование температуры в камере осуществляется изменением уровня жидкого азота, поступающего по трубопроводу 12. Для эвакуации аргона из камеры служит вентилятор 13. Фильтр 14 сепарирует взвешенные частицы из уходящего аргона. Установка снабжена манометром (РЕ), термодатчиками (ТЕ) и регистраторами температуры (TIR).

Скорость твердых частиц, соударяющихся с поверхностью исследуемого материала. измеряют методом двух дисков [4ф Варьируя давление перед инжектором, изменяют скорость частиц. Интенсивность эрозии определяется взвешиванием образца до и после опыта известной продолжительности. Структура эродируемой поверхности исследуется с помощью растрового электронного микроскопа.

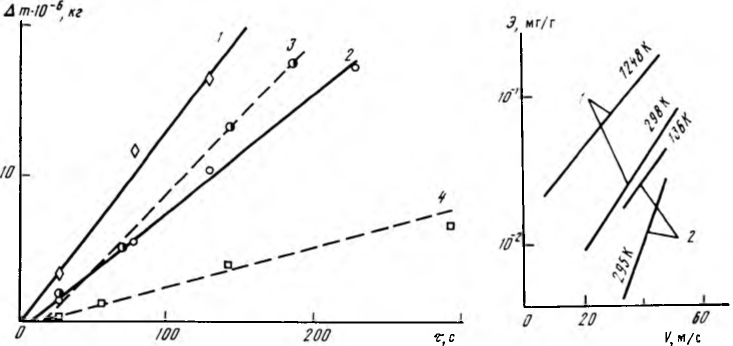

С целью определения влияния низких температур на эрозию были проведены эксперименты (рис. 2), в которых образец из сплава дуралюмина Д16 подвергался воздействию потока частиц корунда зернистостью 200-315 мкм при скоростях соударения 33 и 48 м/с и прямом угле атаки. Они характеризуют зависимость потери массы образца от времени воздействия эродента при температурах 136 и 295 К. Средний расход эродента составлял 2-10-3 кг/с.

Представленные результаты свидетельствуют прежде всего о том, что эрозия изучаемого материала при низких температурах существенно больше, чем при комнатной. Так, при скорости соударения в 33 м/с (рис. 3) средняя удельная потеря массы при температуре 136 К составила 0.0386 мг/г эродента, что втрое больше соответствующего значения при температуре 295 К. В то же время при скорости 48 м/с и температуре 136 К средняя удельная потеря массы хотя п возросла до значения 0.0655 мг/г эродента, но оно лишь в 1,54 раза больше, чем при комнатной температуре. В обоих случаях с увеличением скорости соударения эрозия возрастала.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 2. Зависимость потери массы образца Ат от времени т воздействия эродента при среднем расходе 2 г/с, температура (К) и скорость частиц (м/с) соответственно: 1 — 136 и 48; 2 — 136 и 33; 3 - 295 и 48; 4 - 295 и 33

Рис. 3. Зависимость эрозии Э для стали 310 (1) [5] и дуралюмина Д16 (2) от скорости соударения с эродентом при различных температурах

На рис. 3 представлены сравнительные данные по эрозии некоторых материалов при различных температурах в переменных: относительная потеря массы образца — скорость соударения. Обращает на себя внимание изменение характера влияния температуры на эрозию материалов; в частности для стали 310 [5] при повышении температуры свыше комнатной эрозия увеличивалась.

На неоднозначность влияния температуры на эрозию различных материалов обращалось внимание и ранее. В частности, авторы работы [6] заметили, что «температура испытания и скорости частиц оказывают на эрозию сложное влияние, которое невозможно предсказать». Впрочем, и более поздний обзор работ [3] оставляет проблему в том же состоянии. Во всяком случае, относительно дуралюмина Д16 можно предположить, что при температуре 136 К в отличие от комнатных температур (295 К) разрушение при эрозии носит хрупкий характер, что, возможно, есть следствие уменьшения подвижности дислокации, так что процессы разрушения начинаются прежде, чем дислокации могут обеспечить достаточно большие сдвиги.

Важным моментом и исследовании эрозии металлов является инкубационный период. Проведенные эксперименты показали, в частности, что при низких температурах время инкубационного периода более чем в 2 раза меньше, чем при комнатной температуре, и резко уменьшается с ростом скорости соударения в отличие от комнатных температур, что представляет собой косвенное подтверждение высказанного выше предположения о физическом содержании процесса эрозионного разрушения.

Выводы. 1. Скорость эрозии дуралюмина Д16 при температуре 136 К существенно выше, чем при температуре 295 К.

2. Время инкубационного периода дуралюмина Д16 при температуре 136 К более чем в 2 раза меньше аналогичного периода времени при температуре 295 К и уменьшается с ростом скорости соударения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Фаддеев И. П. Эрозия рабочих лопаток паровых турбин. М.: Машиностроение, 1975. 203 с.

- Перельман Р. Г., Пряхин В. В. Эрозия элементов паровых турбин. М.: Энергоатомиздат, 1986. 181 с.

- Эрозия / Под ред. Присс К. М.: Мир, 1982. 512 с.

- Ruff A. W., Ives L. К. Measurement of Solid Particle Velocity in Erosive Wear// Wear. 1975. V. 35. P. 195.

- Айвис Л. К. Эрозия нержавеющей стали 310 при 975° С в атмосфере продуктов

- сгорания // Тр. амер. о-ва инж.-мех. Сер. Теоретические основы инженерных расчетов. 1977. № 2. С. 31.

- Смелтзер К. Е., Гулден М. Е., Конитон В. А. Механизмы эрозии металлов при ударном воздействии частиц пыли //Там же. 1970. № 3. С. 225.

- Янг Дж. Р., Раф А. В. Определение эрозии металлов при ударном воздействии частиц // Там же. 1977. № 2. С. 25.