Осмотры деталей, омываемых влажным паром, выявили наличие развитой эрозии не только на лопаточном аппарате, подверженном сильному воздействию капельно-пленочной влаги. Эрозии подвержены детали обойм диафрагмы в местах соприкосновения с высокоскоростным многофазным потоком. Через последние ступени влажнопаровых турбин проходит значительное количество частиц нерастворимых солей, продуктов коррозии и частичек металла от изношенных деталей турбин. Поэтому наблюдается износ, характерный для деталей, находящихся в потоке, содержащем абразивные частицы. Наибольшему воздействию такого потока подвержены поверхности над верхними концами рабочих лопаток.

Обычно обоймы последних ступеней диафрагм некоторых крупных и большинства турбин средней мощности изготовлены из серых чугунов марок СЧ 15—32, СЧ 28—48, МСЧ 32—52. Первый ферритно-перлитный, остальные — перлитные. Твердость указанных марок чугунов находится в пределах НВ 160—240. В структуре серых чугунов большая часть углерода находится в виде графита — мягкого и непрочного вещества. Графит делает чугун непрочным при ударном воздействии капель. При любой структуре серого чугуна от повторяющихся капельных ударов происходит выбивание графита, а затем износ и выламывание частичек металла.

Особый вид износа получает чугун под действием гидроабразивного потока. Детали гидромашин — турбин и насосов, работающих в гидроабразивных потоках, имеют бороздчатый характер износа поверхностей деталей, соприкасающихся с потоком воды, содержащим твердые абразивные частицы [56]. В аналогичные условия попадают поверхности обойм диафрагм или корпусов влажнопаровых ступеней, расположенных над торцовыми поверхностями концов рабочих лопаток. В зазоре между лопатками и поверхностью обоймы движется высокоскоростной капельный и гидроабразивный поток, который вызывает износ указанной поверхности. Данный износ наблюдался на ряде отечественных и зарубежных турбин.

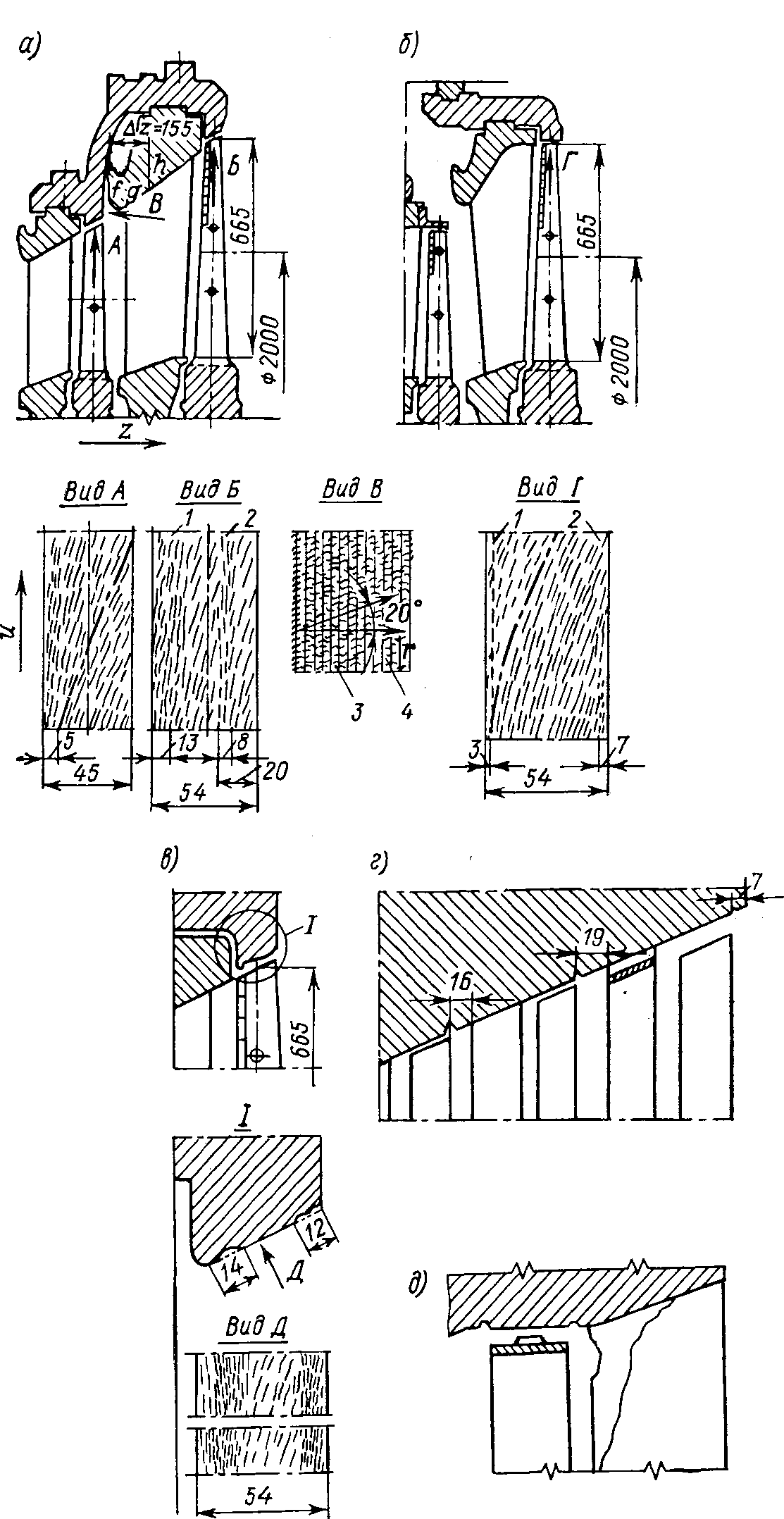

На рис. 1.3 показаны проточные части последних ступеней турбин, на которых наблюдался эрозионный износ поверхностей обойм.

Виды А и £ на поверхности обойм турбины К-50-90-2, расположенные над РК 17 и 18-й ступеней, дают общее представление о характере их износа.

В турбине К-50-90-2 ЛМЗ изношенные поверхности, показанные на виде А и Б (рис. 1.3, а), имели небольшой свес над передними кромками за профиль концов рабочих лопаток. Задние кромки лопаток РК 17-й предпоследней ступени были открыты до горла на длину по оси 18 мм.

На виде А пятимиллиметровая по ширине передняя часть поверхности обвода имела круглоовальные изъязвления диаметром 1—1,5 мм и глубиной 0,5—1 мм, переходящие по краю указанной пятимиллиметровой зоны в продольные по окружности вращения борозды с расстоянием между гребнями 0,8—1 мм. Далее по ширине обоймы продольные борозды переходили в борозды общего параболического направления с изогнутостью в сторону вращения колеса.

Характер износа поверхности обоймы над входной частью профиля лопатки объясняется сходом влаги с входных кромок рабочих лопаток. Сход капельно-пленочной струи происходит с утолщенной передней кромки и из канавки за стеллитовой напайкой, размещенной на рабочих лопатках 17-й ступени на длине 100 мм от верхнего конца. Открытие осевого зазора под задней кромкой лопаток РК 17-й ступени позволило сбросить влагу с рабочих лопаток во влагоулавливающую щель между обоймой и диафрагмой последней 18-й ступени. Поэтому на виде А нет бороздки от влаги, стекавшей с задней кромки рабочих лопаток.

Двигавшаяся по боковой поверхности обоймы влага вызывала иной вид эрозии обоймы — бородчато-чешуйчатой (рис. 1.3, вид В). Короткие бороздки 4 промыли кольцевые следы 3 от обработки поверхности резцом. Характер эрозионного износа поверхности обоймы над периферией лопатки РК последней 18-й ступени аналогичен износу поверхности над лопатками РК 17-й ступени. Обе кромки периферийного профиля рабочих лопаток 18-й ступени были прикрыты со свесом 3—4 мм. Над передней кромкой характер эрозии поверхности не изменился.

Рис. 1.3. Износ корпусов и обойм в районе последних ступеней ЧНД турбин типа: а— К-50-90-2 (80 000 ч эксплуатации); б — К-50-90-3 (40 000 ч); в— К-100-90-5 (82000ч); г — реактивная турбина 60/70 МВт, р0 = 18/22 МПа, t0 = 530/535° С, промперегрев 3/3,3 МПа, 525/530° С (36 000 ч); д — предпоследняя обандаженная ступень тихоходной турбины

Увеличилась только ширина передней изношенной зоны до 12—13 мм и наметилась бороздка 1 от влаги (рис. 1.3, вид Б). Над задней кромкой наметилась бороздка 2 глубиной 0,3—0,4 мм шириной 5—8 мм на расстоянии 20 мм от задней боковой стенки обоймы.

Аналогичный характер эрозионного износа наблюдался над последней 22-й ступенью турбины К-50-90-3 ЛМЗ [73], проработавшей около 40 тыс. ч. В турбине перед последней ступенью выполнен регенеративный отбор, изменена конфигурация периферийного обвода предпоследней и последней, ступеней. Характер эрозионного износа (рис. 1.3, вид Г) аналогичен износу поверхности над 18-й ступенью. Однако передняя и задняя зоны износа располагаются на меньшем расстоянии от боковых поверхностей. Отчетливо просматриваются бороздки 1 и 2 над передней и задней кромками.

В турбине К-100-90-5 ЛМЗ с длиной лопатки последней ступени 665 мм наблюдался более значительный бороздчатый износ над передней и задней кромками (рис. 1.3, вид Д). Турбина проработала около 82 000 ч [73 ]. Значительный износ в виде бороздок можно объяснить повышенной влажностью за соплами последней ступени турбины К-100-90-5 (у = 13%) и длительной эксплуатацией.

Аналогичный износ наблюдался над последней ступенью гурбины К-50-90-2 (у = 14,6%), проработавшей около 100 000 ч. Величина бороздок увеличивается с увеличением степени влажности и часов работы ступени.

Над периферийными концами рабочих лопаток последних шести ступеней одной из влажнопаровых турбин АЭС был обнаружен эрозионный износ поверхности корпуса над концами лопаток реактивных ступеней. Металл был вычищен до блеска. Поверхность имела все признаки износа, характерные для влажнопаровых ступеней обычных стационарных турбин. Над входными и выходными кромками рабочих лопаток наблюдались промытые канавки шириной 2,5—3 мм глубиной 1,5—2 мм. Имелись следы бороздок, аналогичных наблюдаемым в стационарных турбинах.