В состав ОРУ входят опоры для гибкой и жесткой ошиновок, опоры под оборудование, молниеотводы и прожекторные мачты, фундаменты под опоры, кабельные лотки и каналы, специальные железнодорожные пути перекатки трансформаторов, огнестойкие преграды между трансформаторами, ограды.

Опоры ОРУ по своему назначению делятся на: опоры для крепления ошиновки (однопролетные и многопролетные порталы, отдельно стоящие стойки); опоры совмещенные для крепления ошиновки и оборудования; опоры под оборудование.

Конструкции опор под гибкую ошиновку выполняются стальными, из сборного железобетона или комбинированными — стойки из сборного железобетона, траверсы из металла.

Область применения материала опор регламентируется классом напряжения ОРУ, районом строительства и производственными возможностями подрядных организаций. Сборный железобетон применяется в порталах ОРУ до 500 кВ, где высота опор и нагрузки позволяют применять унифицированные элементы.

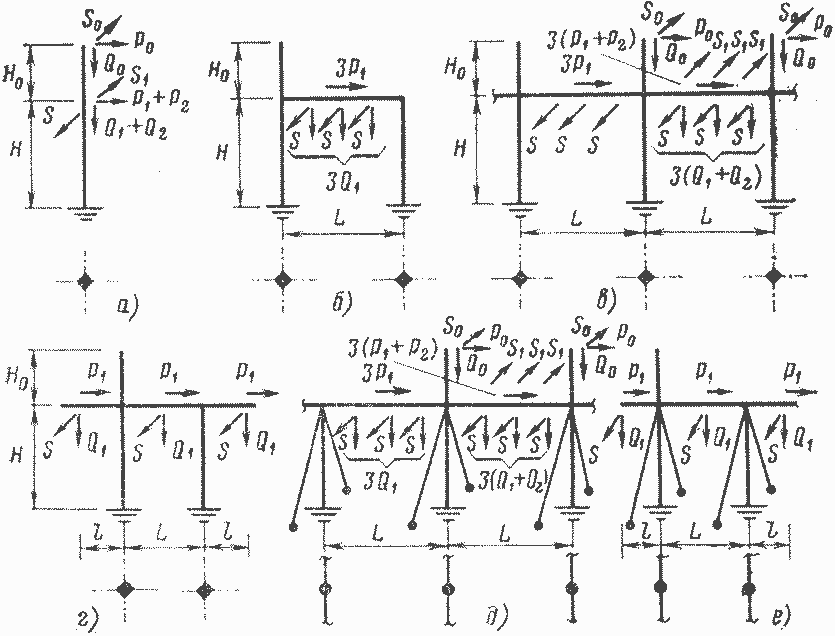

Наиболее распространенные типы опор под гибкую ошиновку показаны на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Типы опор (порталов) с нагрузками.

а — одностоечная опора; б — однопролетный портал; в — однопролетный портал с консольными траверсами; г — многопролетный портал; д — многопролетный портал с оттяжками; е — однопролетный портал с оттяжками и консольными траверсами; ж — тяжение проводов ошиновки со стороны ОРУ; з — тяжение проводов заходов ВЛ; Q1Q2 — нагрузки от масс проводов и гирлянд ОРУ и ВЛ; P1, Р2 — нагрузки от давления ветра на провода и гирлянды ОРУ и ВЛ; S0, Р0, Q0 — нагрузки соответственно от тяжения, давления ветра и массы грозозащитного троса со стороны ВЛ; L — пролет портала; Н и Н0 — высота портала и тросостойки; l — вылет консоли.

Для ОРУ 220 и 330 кВ в комбинированных конструкциях применяются опоры как свободностоящие, так и на оттяжках, стойки которых заделаны непосредственно в грунт.

Металлоконструкции опор 330 кВ и выше выполняются оцинкованными, до 330 кВ — окрашенными.

В табл. 2.1 приведен расход материалов для опор под гибкую ошиновку металлических и комбинированных конструкций.

Таблица 2.1. Расход материалов для опор ОРУ под гибкую ошиновку

Примечания: I. В числителе указаны расходы для ячейковых порталов; в знаменателе — для шинных.

- Расходы материалов приняты для порта лов, состоящих из двух стоек, траверсы, тросстоек и молниеприемников (без метизов).

- Данные по ОРУ 110 кВ относятся к утяжеленному варианту (ошиновка из расщепленных проводов).

- В объем железобетона комбинированных конструкций входят: в ОРУ 35—110 кВ стойки из вибрированного железобетона; в ОРУ 220—330 кВ стойки из центрифугированного железобетона, подпятники и анкерные плиты под оттяжки.

- Таблица составлена по типовым проектам института "Энергосетьпроект", действовавших на 1 января 1980 г. Расход железобетона; дан для комбинированных опор.

Расчет строительных конструкций производится по предельным состояниям, которые подразделяются на две группы: предельные состояния первой группы — по несущей способности; предельные состояния второй группы — по пригодности к нормальной эксплуатации.

Классификация предельных состояний, устанавливающая их принадлежность к первой или второй группе, определяется главой СНиП «Строительные конструкции и основания. Основные положения проектирования» и уточняется применительно к различным видам строительных конструкций ОРУ в соответствующих разделах ведомственных нормативов.

Исходным материалом для проектирования служат технологические задания, включающие в себя: схематические чертежи порталов с указанием возможных мест и привязки точек подвески ошиновки, тросов примыкающих воздушных линий и высокочастотных заградителей связи; нагрузки на порталы в различных режимах работы ОРУ.

При расчете конструкций учитывается возможность: подвески к траверсе до трех высокочастотных заградителей; установки молниеприемника на любой стойке; действия горизонтальной нагрузки от тяжения проводов под углом к траверсе до 20° в обе стороны перпендикуляра к ней; приложения к траверсе в любой точке вертикальной ремонтно-эксплуатационной нагрузки; увеличения вертикальных и горизонтальных нагрузок от ошиновки и оборудования при монтаже до значения, равного удвоенной массе монтируемой фазы или заградителя, а также увеличения тяжения ошиновки при монтаже за счет перетяжки провода на 10% при одностороннем приложении нагрузок.

Совокупность нагрузок, на которые рассчитываются опоры ОРУ: тяжение от проводов и грозозащитных тросов, нагрузки от гололеда, собственная масса проводов, тросов, гирлянд изоляторов и заградителей, ветровые и монтажные нагрузки, ветровая нагрузка на опору и собственная масса опоры, аварийные условия, возникающие при обрыве проводов или тросов, температурные воздействия, нагрузки, возникающие в стадии изготовления, хранения и транспортировки конструкции. Все указанные нагрузки являются нормативными и приводятся к расчетным умножением на коэффициенты перегрузки.

Расчет конструкции опор, оснований и фундаментов производится на нагрузки, комбинации которых образуют наиневыгоднейшее сочетание и вызывают наибольшие усилия в конструкции.

При расчете однопролетных (в том числе и с консольными траверсами) и многопролетных порталов с шарнирным соединением траверс со стойками и при действии нагрузок, направленных вдоль проводов ошиновки, усилия, приходящиеся на стойки, подсчитываются как реакции опор балок — траверс.

Для учета неравномерности работы стоек свободностоящих портальных опор горизонтальные нагрузки, приходящиеся на стойку как вдоль, так и поперек проводов, определенные из условия равномерного распределения их между стойками, увеличиваются на 5%.

При соединении траверсы со стойками жесткими узлами опора при действии нагрузок, направленных поперек проводов, рассматривается как рама.

Нагрузки и воздействия разделяются в соответствии с главой СНиП «Нагрузки и воздействия» на постоянные и временные (длительные, кратковременные и особые).

К постоянным нагрузкам относятся нагрузки от собственной массы строительных конструкций, проводов или шин с учетом спусков, тросов, гирлянд изоляторов и оборудования от тяжения проводов (шин) и тросов при среднегодовой температуре и отсутствии гололеда и ветра, массы и давления грунтов (насыпей, засыпок), а также от воздействия предварительного напряжения конструкций.

К временным длительным относятся нагрузки, создаваемые воздействием неравномерных деформаций оснований, не сопровождающихся изменением структуры грунта, воздействием усадки и ползучести бетона, температурными воздействиями на элементы конструкций, а также воздействиями при включениях и отключениях оборудования.

1 Грозозащитные тросы подвешиваются к крайнему ячейковому порталу (так называемому выходному) со стороны заходящих на подстанцию воздушных линий электропередачи.

К кратковременным относятся нагрузки от давления ветра на строительные конструкции, провода (шины), спуски, тросы и оборудование, от массы гололеда на конструкциях, проводах (шинах), спусках, тросах, на изоляторах и другом оборудовании: от дополнительного тяжения проводов (шин) и тросов сверх значений при среднегодовой температуре и отсутствии гололеда и ветра; нагрузки, возникающие при изготовлении и перевозке конструкций, а также при монтаже конструкций, проводов, тросов и оборудования.

К особым нагрузкам и воздействиям относятся нагрузки, возникающие при обрыве проводов (шин) и тросов, при сейсмических воздействиях, а также воздействия при токах короткого замыкания.

Нормативные нагрузки от массы монтера, монтажных приспособлений (инструмент, монтажная люлька, подмости и пр.) принимаются равными: для всех опор ОРУ 500—750 кВ —2500 Н; для всех опор ОРУ 330 кВ и ниже с подвесными изоляторами — 2000 Н. Эти нагрузки прилагаются в точках крепления изоляции к опоре (с учетом возможности приложения нагрузки к любой из имеющихся на опоре точек крепления изоляции).

Отдельные элементы опор в соответствии с указаниями ПУЭ должны быть рассчитаны на нагрузку от массы человека, нормативное значение которой равно 1000 Н.

Коэффициенты перегрузки, на которые умножаются нормативные нагрузки для получения расчетных значений по предельным состояниям первой группы, приведены в табл. 2.2.

Максимальные коэффициенты перегрузки должны применяться в тех случаях, когда с ростом нагрузки расчетное усилие увеличивается, минимальная — когда расчетное усилие увеличивается при уменьшении нагрузки.

При расчете опор, фундаментов и оснований в монтажных режимах на все виды нагрузок вводится единый коэффициент перегрузки К=1,1, за исключением нагрузок от массы монтера и монтажных приспособлений, для которых коэффициент перегрузки принимается равным 1,3. Расчетные значения нагрузок и воздействий принимаются в расчетах конструкций и оснований по предельным состояниям первой группы.

Расчет конструкций по предельным состояниям второй группы (за исключением случаев, специально оговоренных) производится на нормативные значения нагрузок.

Различные состояния ОРУ в процессе монтажа и эксплуатации называются режимами работы ОРУ. Нормальный режим работы строительных конструкций ОРУ — это работа при необорванных проводах (шинах) и тросах и отсутствии воздействий, возникающих при сейсмических явлениях, температурных перепадах и токах короткого замыкания, а также режим, учитывающий возможное длительное нахождение опор под односторонним тяжением. Аварийный режим — это работа конструкций при оборванных проводах (шинах) или тросах, в условиях сейсмических воздействий, а также при токах короткого замыкания. Монтажный режим — это работа конструкций в условиях монтажа опор, проводов (шин), тросов и оборудования. Температурный режим многопролетных опор ОРУ — это работа конструкций в условиях возможного отличия температуры воздуха в период эксплуатации от температуры замыкания конструкций, т. е. в период монтажа.

Конструкции ОРУ рассчитываются на сочетания нагрузок, действующих в нормальных, аварийных, температурных и монтажных режимах работы, в последнем случае с учетом возможности временного усиления отдельных элементов конструкции.

В расчете конструкций ОРУ направление ветра принимается под углами 0, 45 и 90° к плоскости опоры.

Предельные деформации стальных и железобетонных опор ОРУ в нормальных режимах работы при воздействии нормативных нагрузок не должны превышать значений, указанных в табл. 2.3.

Таблица 2.2. Коэффициенты перегрузки

Наименование нагрузок, действующих на конструкции ОРУ | Максимальные | Минимальные |

От собственной массы строительных конструкций, проводов (шин), тросов и оборудования | 1,1 | 0,9 |

От массы оборудования, наполненного маслом, и от собственной массы воздушных выключателей | 1,2 | 0,9 |

От массы гололеда на проводах (шинах) тросах и оборудовании | 2,0 | — |

От массы гололеда на конструкциях опор | 1,3 | — |

От массы насыпных грунтов | 1,2 | 0,9 |

От давления ветра на конструкции опор ОРУ: при отсутствии гололеда на проводах и тросах | 1,2 | — |

при наличии гололеда на проводах и тросах | 1,0 (1,2)* | — |

От давления ветра на провода (шины), тросы и оборудование: | 1,5 | — |

покрытые гололедом | 1,4 | — |

Горизонтальные нагрузки от тяжения проводов (шин) и тросов | 1,3 | — |

От температурных воздействий на опоры ОРУ | 1,0 | — |

Воздействия на опоры оборудования ОРУ при включении и отключении | 1,3 | — |

Воздействия на опоры оборудования ОРУ при коротких замыканиях | 1,0 | — |

*Коэффициент перегрузки 1,2 принимается в случаях учета отложений гололеда на конструкциях опор.

Статический расчет стоек опор. Стойка опоры (портала) в любой расчетной схеме испытывает воздействие вертикальных и горизонтальных сил, приложенных к опоре условно в двух плоскостях — в плоскости портала (поперек проводов ошиновки) и перпендикулярно к нему (вдоль проводов ошиновки). Статический расчет стойки опоры сводится к определению изгибающих моментов, перерезывающих (поперечных) сил, нормальных сил и крутящих моментов.

Изгибающий момент М (в плоскости приложения нагрузок) представляет собой алгебраическую сумму моментов от каждой нагрузки выше рассматриваемого сечения:

![]()

Перерезывающая (поперечная) сила Q для стоек равна алгебраической сумме всех горизонтальных (или горизонтальных проекций наклонных) сил, действующих на стойку в направлении вдоль или поперек проводов выше рассматриваемого сечения:

![]()

Таблица 2.3. Предельные деформации опор ОРУ

Примечания: 1. Н — высота стойки опоры до отметки подвески гибкой ошиновки, м; L — длина участка траверсы (балки) между точками ее крепления к стойкам, м; α — длина консоли траверсы (балки), м.

- В конкретных проектах, когда это возможно по техническим условиям, предельные отклонения вершин стоек при воздействии горизонтальных нагрузок в направлении вдоль проводов могут быть увеличены до 1/70 Н.

- Указанные деформации не являются допусками искривления или прогиба конструкции при изготовлении или при монтаже, значения которых должны приниматься по соответствующим главам СНиП.

Нормальная сила для стоек определяется как сумма вертикальных (или вертикальных проекций наклонных) сил, действующих на стойки выше рассматриваемого сечения:

![]()

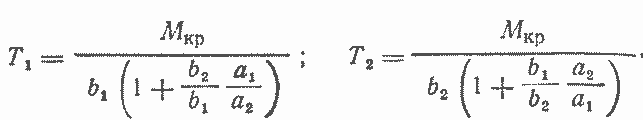

Крутящий момент Мкр образуется горизонтальной силой, смещенной от оси сечения.

Рис. 2.2. Определение крутящего момента, действующего на стойку.

Крутящий момент, действующий на четырехгранную стойку, может быть заменен действием двух пар сил Τ1 и Т2 (рис. 2.2), которые определяются по формулам:

(2.1)

(2.1)

Для призматических стоек с параллельными поясами или наклонными поясами при соотношении![]() , формулы (2.1) принимают вид:

, формулы (2.1) принимают вид:![]()

Различают два типа стоек опор, характеризуемых их деформативностью: гибкие — на прогибы которых оказывают существенное влияние вертикальные силы; жесткие — на которые вертикальные силы при отклонении стоек от вертикали почти не оказывают влияния. К гибким относятся железобетонные стойки опор, к Жестким— стойки металлических опор башенного типа.

Расчет стальных стоек производится по недеформированной схеме. Расчет железобетонных стоек — по деформированной схеме, т. е. с учетом дополнительных моментов от вертикальных сил на прогибах и увеличения прогибов от вертикальных сил. При этом проверка стоек на продольный изгиб в плоскости действующего момента не требуется.

При расчете свободностоящих стоек высотой менее 10 м дополнительные изгибающие моменты от нагрузок масс на стрелах прогиба допускается учитывать постоянным коэффициентом 1,1, вводимым на изгибающие моменты от горизонтальных и неуравновешенных вертикальных нагрузок.