КЛАССИФИКАЦИЯ УГЛЕЙ ПО ПРИГОДНОСТИ К ХРАНЕНИЮ

В СССР по пригодности к хранению или устойчивости к окислению получила широкое распространение четырехбалльная классификация углей, которой пользуются при решении многих практических задач. В 1929 г. В. С. Крымом [15] была предпринята попытка распределения донецких углей по группам устойчивости на основании снижения удельной теплоты сгорания при хранении топлива в опытных штабелях. Предложенные им количественные критерии приведены в табл. 2.2. Способ определения потерь удельной теплоты сгорания топлива, предложенный В. С. Крымом, весьма трудоемкий, требует большого количества испытываемого материала, специальных площадок для закладки опытных штабелей и длительных систематических наблюдений.

Обобщая производственный опыт промышленного храпения углей различных бассейнов и месторождений СССР на электростанциях, предприятиях промышленности и транспорта начиная с пятидесятых годов, наблюдая и изучая поведение топлива в опытных штабелях, а также используя различные химические, физико-химические и физические методы лабораторного испытания, группе сотрудников Института горючих ископаемых.

Таблица 2.2. Понижение удельной теплоты сгорания горючей массы донецких углей при хранении в опытных штабелях

Устойчивость угля при хранении | Группа устойчивости | Снижение удельной теплоты сгорания за 6 мес хранения, МДж/кг (ккал/кг) |

Очень устойчивые | I | Менее 0,42 (100) |

Устойчивые | II | 0,42—0,84 (100—200) |

Малоустойчивые | III | 0,84—1,26 (200—300) |

Неустойчивые | IV | Более 1,26 (300) |

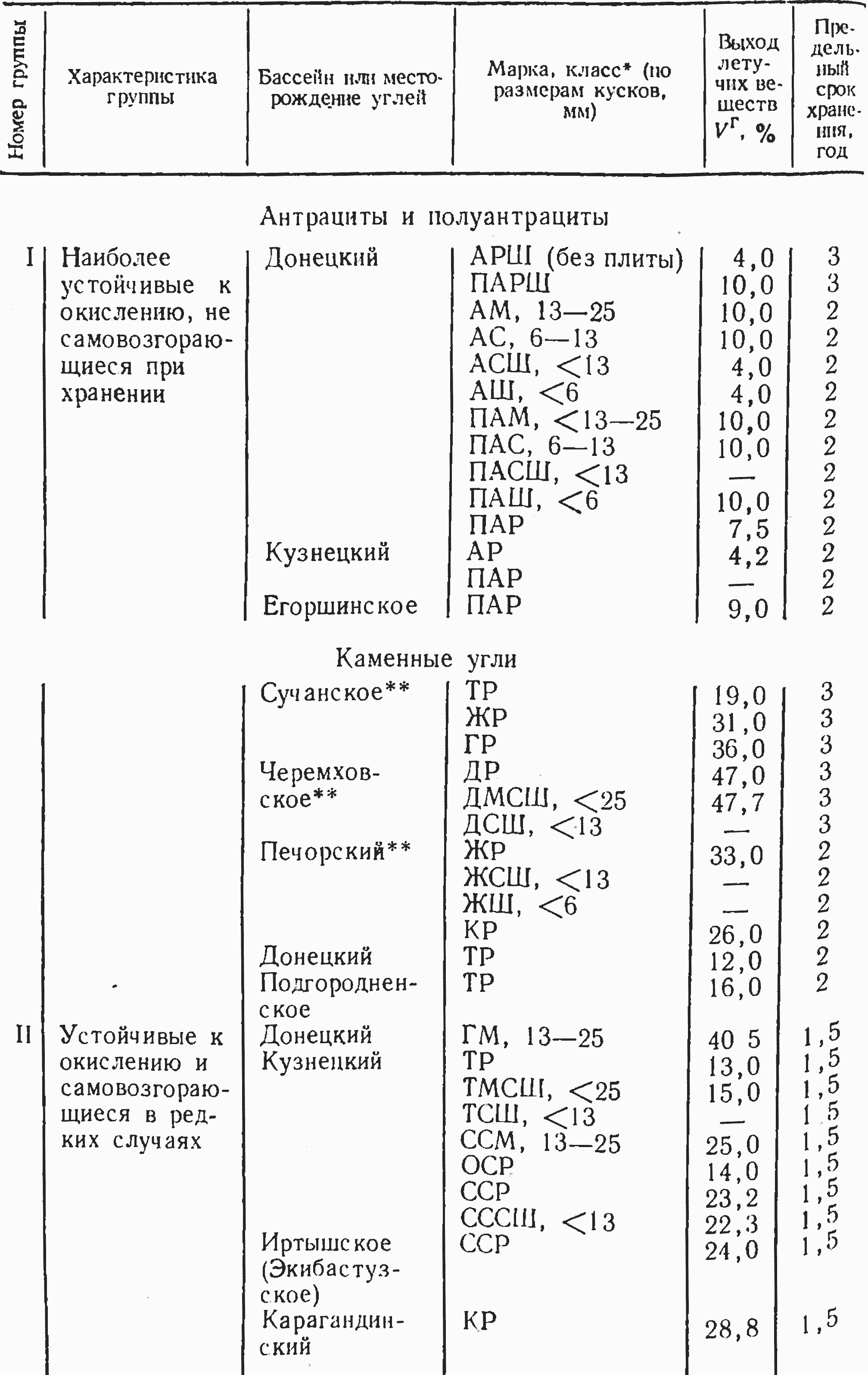

(ИГИ) под руководством А. И. Хрисанфовой [16] удалось установить принадлежность многих углей различных бассейнов и месторождений к определенным группам устойчивости и рекомендовать для них оптимальные сроки хранения в штабелях. В работе [6] приведен один из последних вариантов классификации углей по склонности их к окислению и самовозгоранию, разработанный А. И. Хрисанфовой (табл. 2.3).

В классификации ИГИ, так же как и у В. С. Крыма, принято деление всех углей на четыре группы. К первой группе устойчивости отнесены наиболее устойчивые угли, которые при штабельном хранении не самовозгораются и не самонагреваются. По ассортименту углей эта группа самая малочисленная. К ней относятся преимущественно антрациты, полуантрациты, тощие и только в порядке исключения — угли других марок (Ж и Д). Ко второй группе отнесены менее устойчивые угли, которые при штабельном хранении обычно самонагреваются, но самовозгораются только при самых неблагоприятных условиях хранения. К этой группе отнесены преимущественно тощие, отощенные, слабоспекающиеся и значительно реже коксовые, жирные и газовые угли.

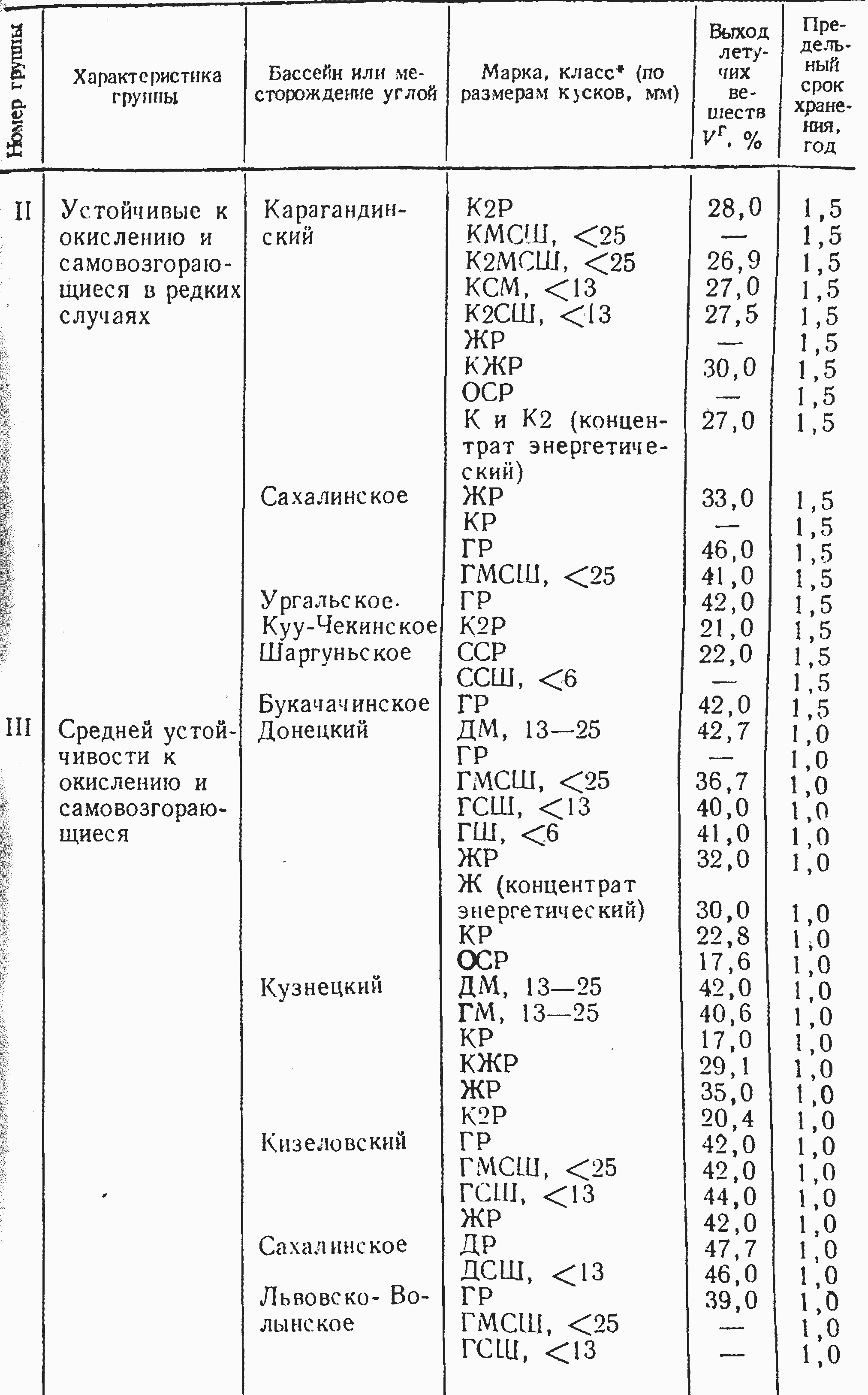

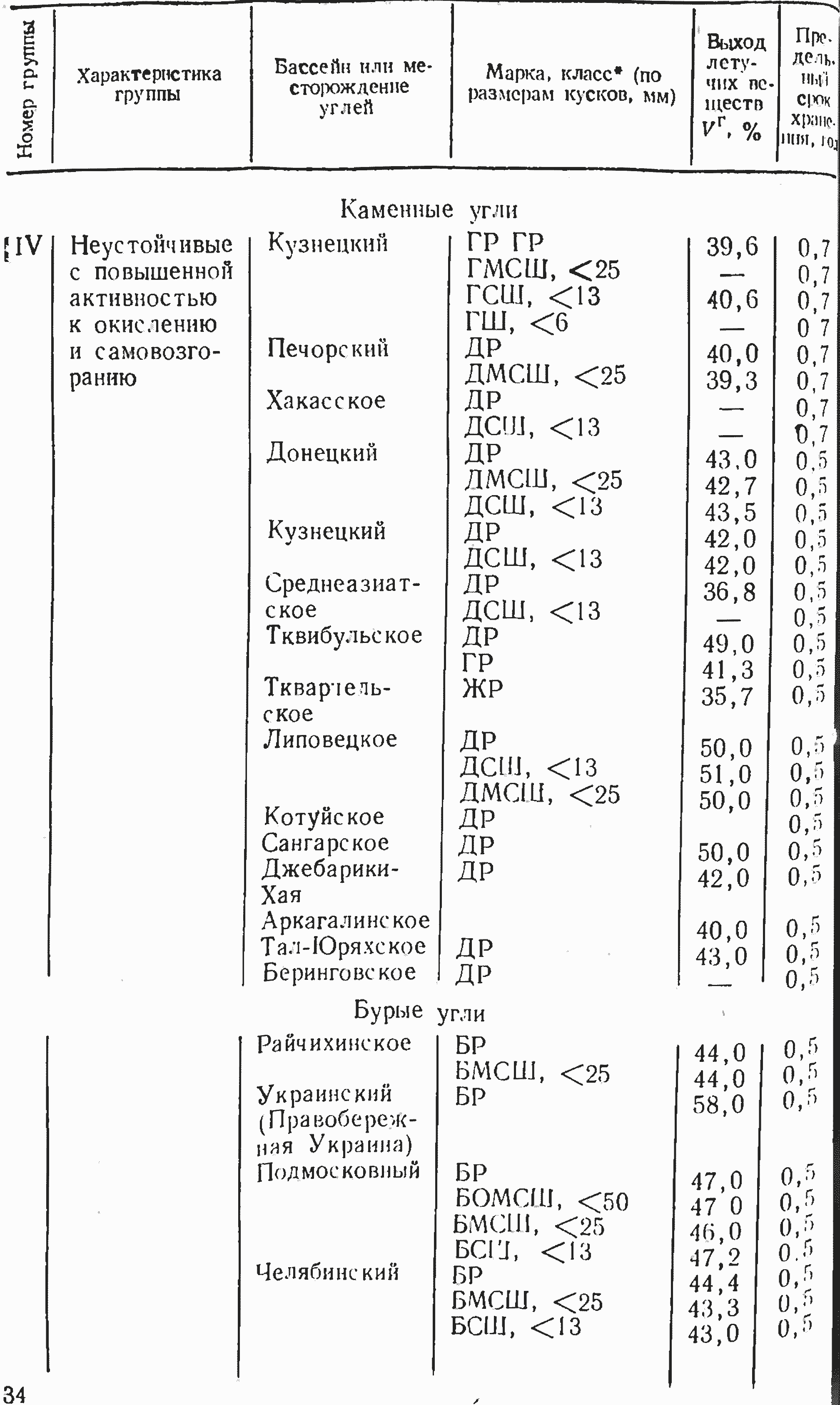

Таблица 2.3. Разделение углей на группы по склонности их к окислению и предельные сроки хранения на складах электростанций в штабелях вместимостью менее 100 000 т

Продолжение табл. 2.3

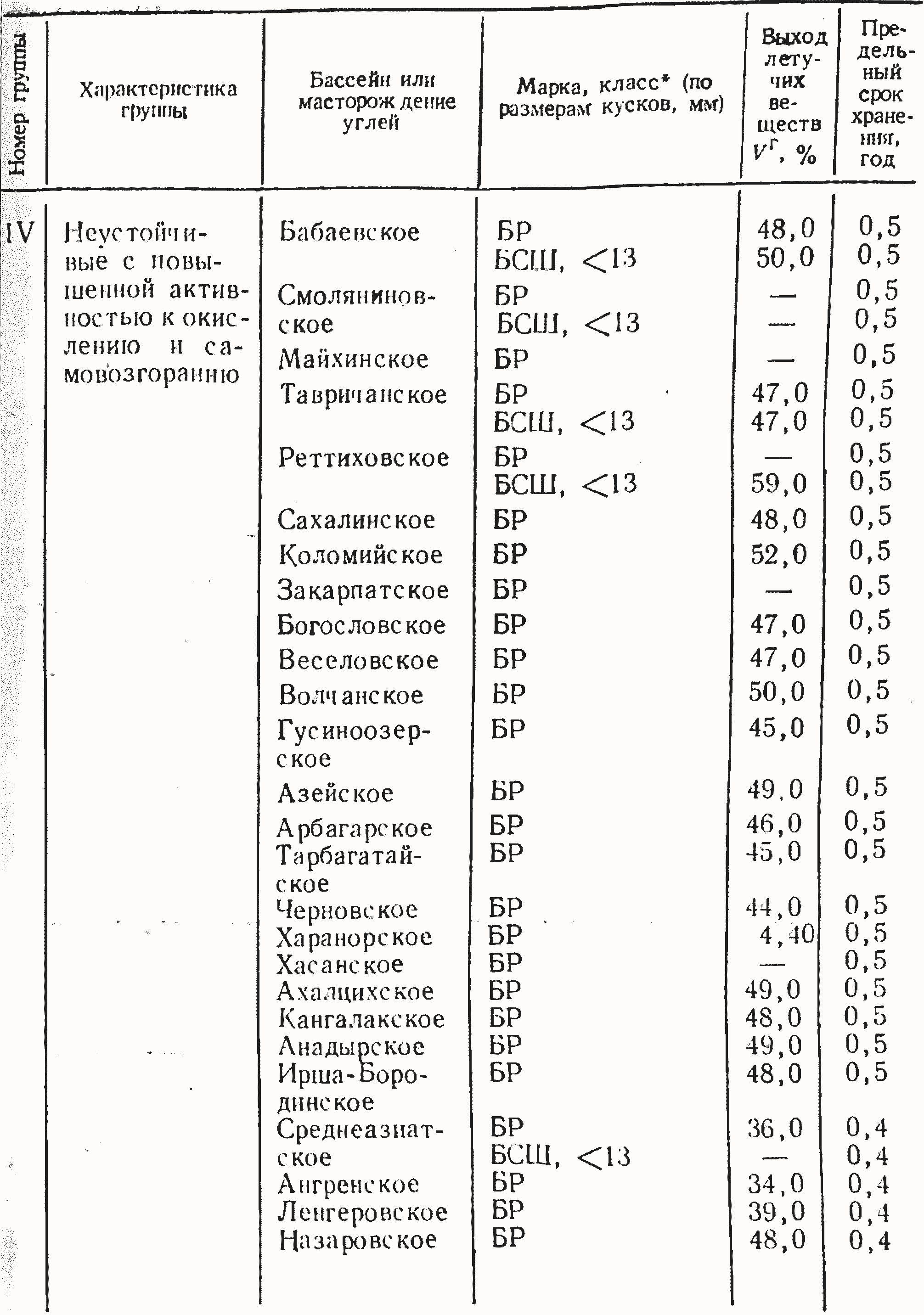

Продолжение табл.

* Для всех групп и классов, где они не указаны.

** Сроки установлены с учетом хранения этих углей в климатической зоне районов их добычи.

По ассортименту вторая группа немногим более многочисленна, чем первая. К третьей группе отнесены угли средней устойчивости. При штабельном хранении они легко самовозгорается. Эта группа включает коксовые, жирные, газовые, длиннопламенные и частично отощенные угли. По ассортименту каменных углей она наиболее многочисленна. К четвертой группе отнесены наиболее активные угли, которые при штабельном хранении легко и быстро самовозгораются. Она охватывает практически все бурые угли, а из каменных преимущественно длиннопламенные, реже газовые и жирные.

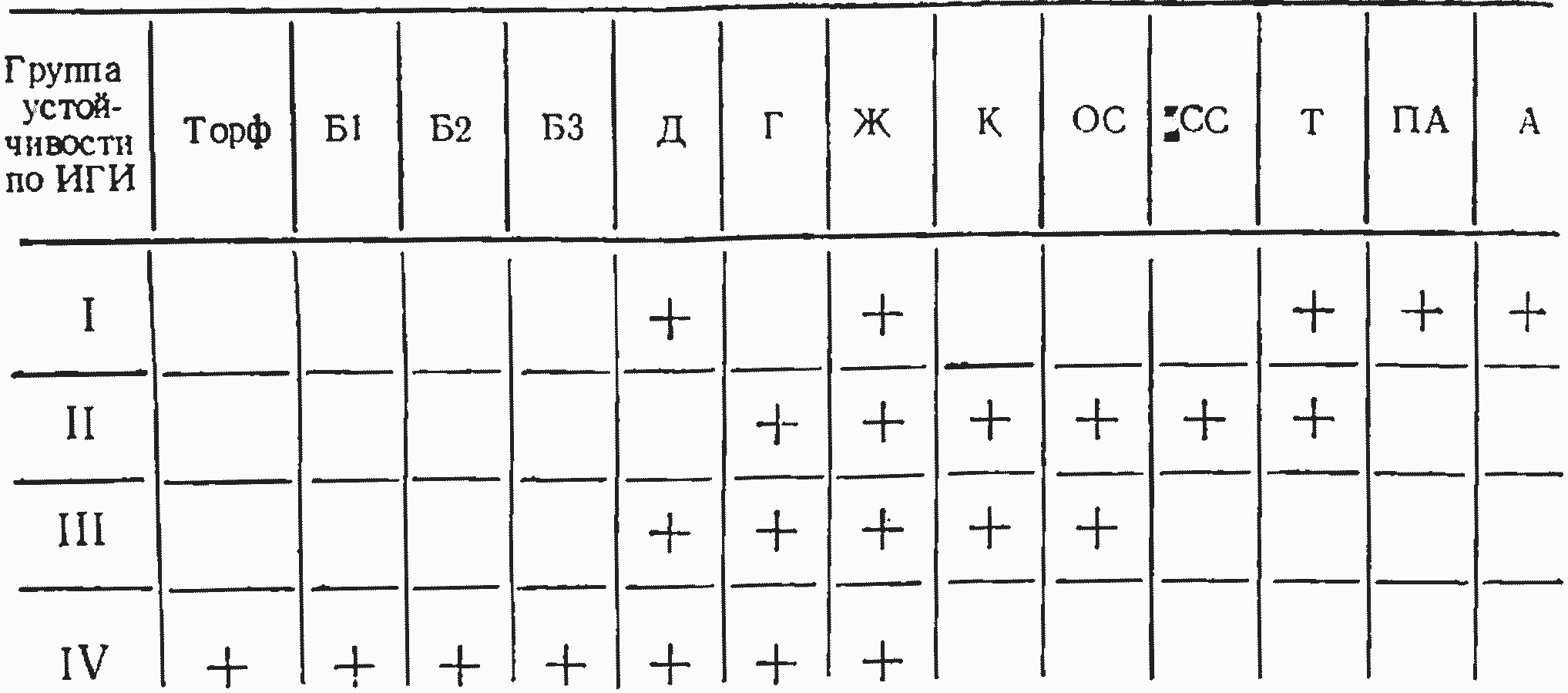

Таблица 2.4. Марочная принадлежность топлива к группам устойчивости к окислению

Таблица 2.5. Групповые критерии пригодности топлива к хранению, выраженные через удельную интенсивность тепловыделения

В табл. 2.4 показано распределение марок углей по группам устойчивости. Видно закономерное снижение склонности топлива к окислению и самовозгоранию с ростом степени углефикации. При этом каждая марка угля всех исследованных бассейнов и месторождений концентрируется в одной или двух смежных группах устойчивости. Таким образом, маркой угля довольно точно определена склонность его к самовозгоранию. Исключение — молодые каменные угли марок Д, Г и Ж, устойчивость которых в зависимости от их происхождения может изменяться.

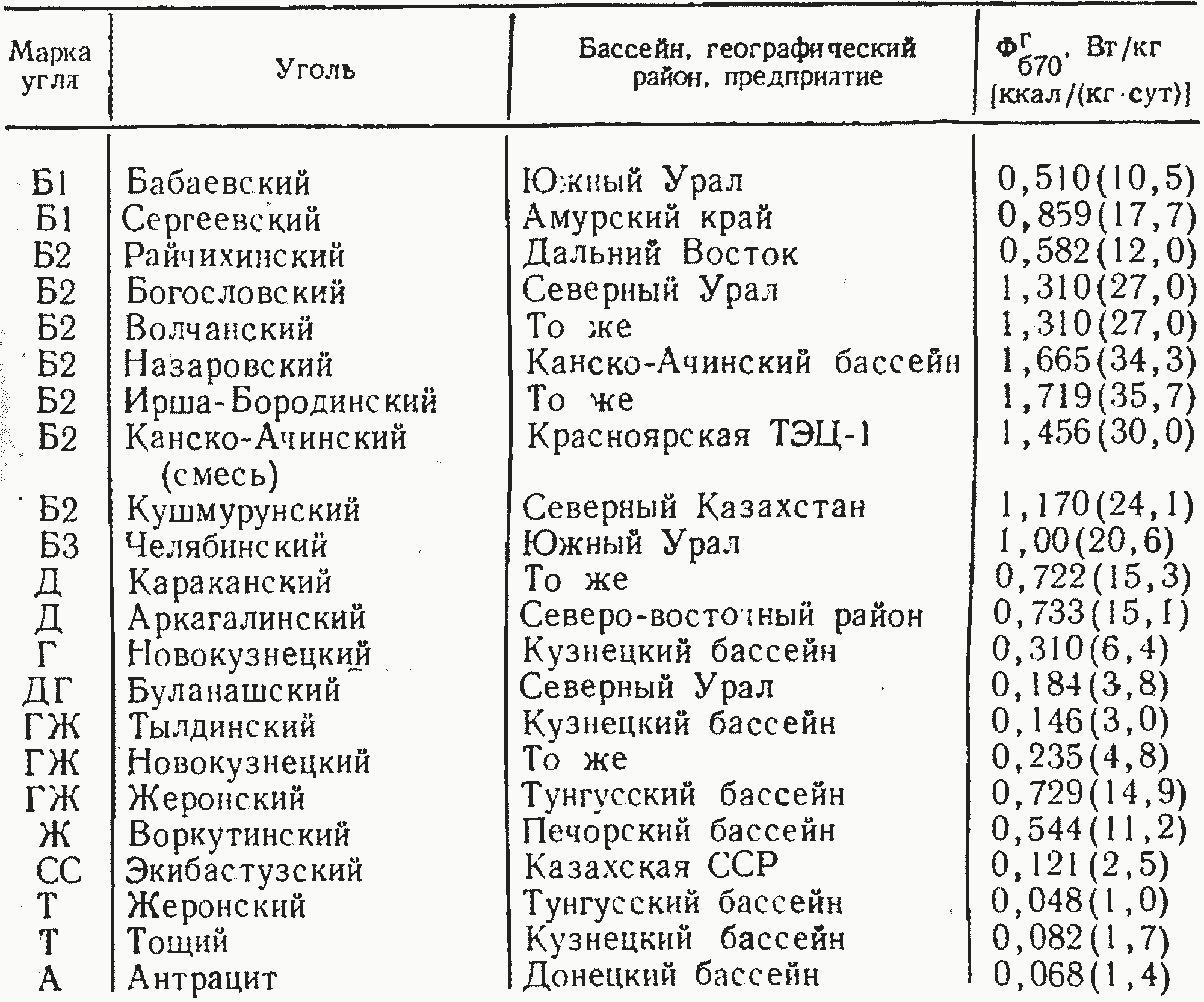

Таблица 2.6. Удельная интенсивность тепловыделения для некоторых энергетических углей, измеренная по методике УралВТИ

В 1974 г. в Уральском филиале Всесоюзного теплотехнического института (УралВТИ) [17] был разработан лабораторный способ определения количества тепла, выделяющегося топливом при хранении. Это позволило оценивать пригодность топлива к хранению по удельной интенсивности тепловыделения и не прибегать к систематическим наблюдениям за поведением топлива в опытных или эксплуатационных штабелях. Важно, что этот параметр дает характеристику собственно топлива, а не суммарную характеристику материала и условий его хранения, как это имеет место, например, при использовании опытных штабелей.

Пользуясь удельной интенсивностью тепловыделения, удается найти закономерную связь между характеристикой пригодности топлива к хранению, данной В. С. Крымом по потере удельной теплоты сгорания, и классификацией углей по склонности к окислению, данной ИГИ. Оказалось, что если удельную интенсивность тепловыделения принять за основу, то подразделение углей по группам устойчивости в обеих системах практически совпадает. Данные, иллюстрирующие степень совпадения критериев, приведены в табл. 2.5.

Непосредственное измерение теплового эффекта окисления топлива позволяет использовать получаемые характеристики при оценке его склонности к самовозгоранию, а также при различных тепловых расчетах, связанных с низкотемпературным окислением и хранением топлива.

В табл. 2.6 приведены данные по тепловыделению для энергетических углей некоторых месторождений, измеренные по методике УралВТИ. Видно, что максимум тепловыделения в метаморфическом ряду расположен в области бурых углей Б2 и Б3.