7-5. Монтажные шарниры

Применяются следующие конструкции шарниров:

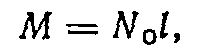

- Для установки легких переходных опор — шарниры, по конструкции подобные шарнирам для подъема тяжелых массовых опор (например, опоры У39м — рис. 7-5, а).

- Для установки тяжелых переходных опор весом 50 г и более — специальные шарниры, имеющие специфические особенности:

- смещение оси 3 шарнира к середине пяты с целью уменьшения изгибающего момента на ногу опоры (рис. 7-5, б). Необходимость применения таких шарниров может быть определена расчетом, приведенным ниже;

- устройство упора 4 в фундамент на нижней части шарнира для передачи горизонтальных монтажных усилий. При установке опоры на металлическую балку упор 1 приваривается перед шарниром (рис. 7-5, а);

- совмещение с нижней частью шарнира или выполнение в виде самостоятельного элемента подкладной плиты 2 (если анкерные болты фундамента значительно выступают из бетона). Для удобства снятия плиты после установки опоры желательно, чтобы она была разборной или имела прорези 5;

- расположение в шарнире оси поворота стрелы 6 (рис. 7-5, в). При этом отпадает необходимость в устройстве основания для опирания стрелы и фиксации положения опорных узлов стрелы, но требуется стрела со специальными опорными узлами.

При отсутствии шарниров нежелательно начинать сборку опоры, так как собранную опору трудно посадить на шарниры. Для возможности одновременной сборки второй опоры при отсутствии дополнительного комплекта шарниров можно применять так называемые макеты шарниров (значительно облегченные и упрощенные шарниры), обеспечивающие при сборке опоры точное взаимное расположение опоры и фундамента. Затем шарниры могут быть свободно установлены на место макетов.

В крайнем случае при сборке опоры без шарниров или их макетов собранную опору для посадки на шарниры приходится перемещать. На практике перемещение опоры весом 70 т для ее посадки на монтажные шарниры осуществляется следующим образом (раздельно производится подъем и горизонтальное перемещение).

- Опора приподнимается с помощью трубоукладчика грузоподъемностью 10 тс и двух домкратов грузоподъемностью по 5 тс. Причем, сначала приподнимается одна сторона опоры на высоту до 200 мм и сразу устанавливается на подкладки, а затем вторая. Следует отметить, что трубоукладчику и домкратам приходится поднимать груз менее половины веса опоры, так как ствол опоры при подъемах имеет некоторые упругие деформации.

- Горизонтальное перемещение опоры в сторону фундамента выполняется с помощью монтажной стрелы и вожжей путем натяжения тягового узла схемы установки опоры.

Ниже приводится расчет прочности ноги опоры для определения возможности применения шарнира, выполненного по нормальной схеме (рис. 7-5, г).

- Изгибающий момент, действующий на ногу опоры,

где No — наибольшее монтажное усилие, приходящееся на одну ногу опоры, определяемое расчетом.

- Напряжение в поясном уголке

![]()

где W — момент сопротивления поясного уголка.

7-6. Узлы такелажа

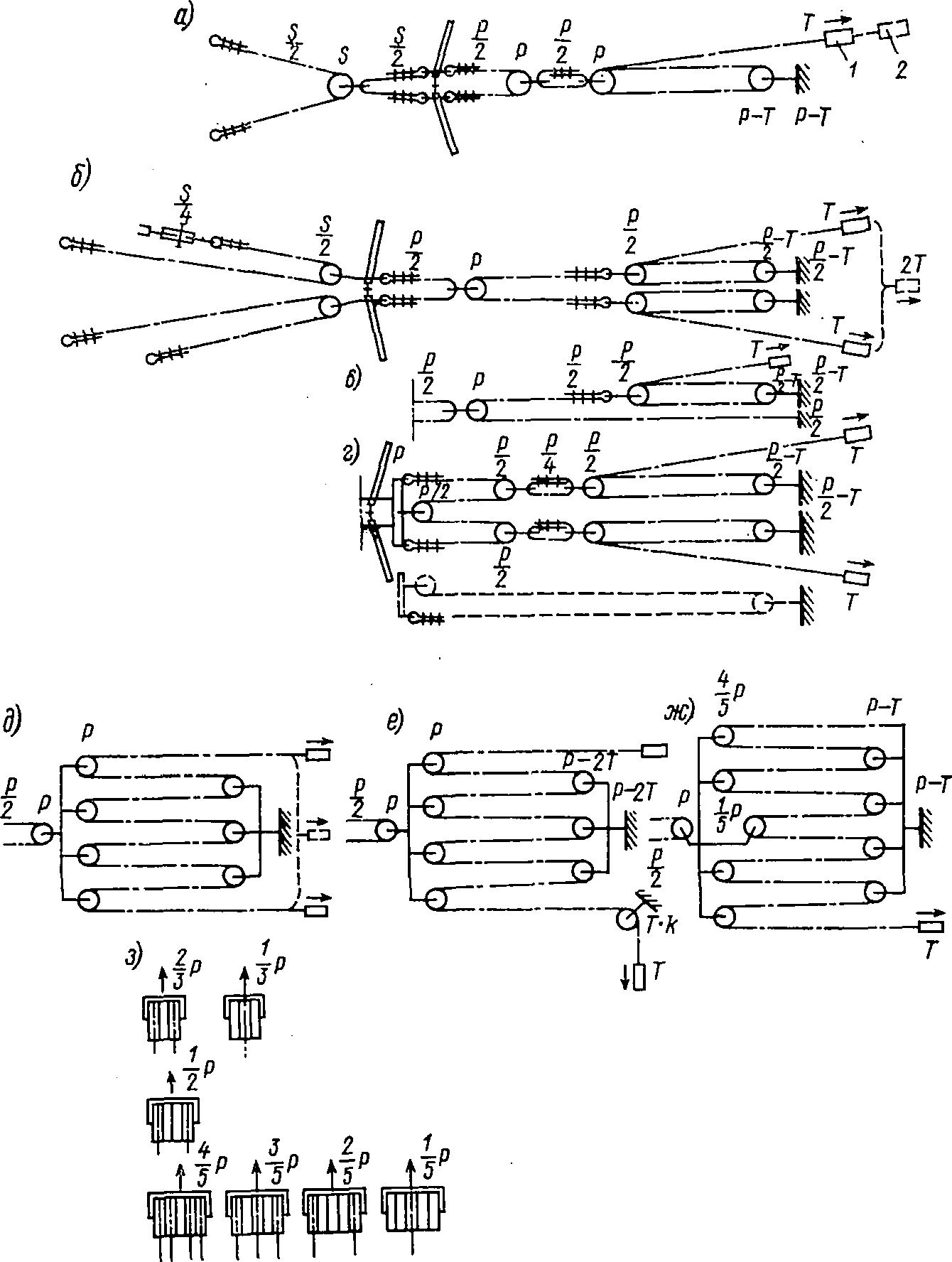

Тяговые узлы. На рис. 7-6 приведены схемы некоторых вариантов тяговых узлов, применяемых при установке переходных опор. Эти узлы, как правило, состоят из следующих элементов:

- тросовой связи между стрелой и полиспастом (целесообразная длина этой связи должна быть не менее высоты стрелы, чтобы при установке стрелы не приходилось поднимать тяжелые блоки полиспастов);

- полиспаста;

- якоря;

- тягового механизма и площадки для его передвижения (в качестве тТяг1о0в0ого и тормозного механизмов, как правило, применяются тракторы

Наиболее распространены тяговые узлы с одним полиспастом (рис. 7-6,а).

Рациональной силовой схемой можно считать такую, при которой в начале подъема опоры за трос полиспаста тянут два трактора (1 и 2), а после уменьшения усилия Т в результате частичного подъема опоры трактор 2 перестает тянуть и переходит на торможение опоры в последний период ее установки, при этом может быть достигнута наиболее простая запасовка полиспаста и сокращена длина пути передвижения тягового трактора.

Для создания больших усилий или при отсутствии блоков полиспаста необходимой грузоподъемности применяются сдвоенные полиспасты, соединенные тросовой связью через уравнительный блок (рис. 7-6, б). При наличии однорольного блока большой грузоподъемности может быть использована более простая схема с одним полиспастом (рис. 7-6, в). Применение в этой схеме уравнительного блока с малым диаметром ролика (D≥10d, где D — диаметр ролика, d — диаметр каната) и не имеющего подшипников недопустимо.

При больших усилиях тросовые связи могут применяться в четыре нитки (рис. 7-6, г), при этом используются три уравнительных блока. В случае применения однородных блоков в этой схеме один полиспаст может быть исключен (см. штриховую линию).

При необходимости уменьшения нагрузки на якорь (например, при установке опоры на слабых грунтах) может быть применена схема запасовки полиспаста с прикреплением тракторов к обоим концам троса полиспаста (рис. 7-6, д). Если при этом нет места для передвижения тракторов в направлении установки опоры, то может быть использована схема, изображенная на рис. 7-6, е.

В случае недостаточной грузоподъемности подвижного блока полиспаста (на неподвижный блок при такой схеме запасовки действует нагрузка меньшей величины) может быть применена схема, приведенная на рис. 7-6, ж. При этом следует обратить внимание на то, чтобы однорольный блок был подвешен к тросовой связи и подвеска точно фиксировала положение этого блока, не допуская закручивания или пересечения ниток троса полиспаста. При такой схеме на блок полиспаста будет действовать не все усилие Р, а только его часть, определяемая по формуле

![]()

где п — число роликов в блоке (как здесь, так и ниже трением пренебрегаем).

Нередко необходимое усилие бывает значительно меньше допускаемой грузоподъемности полиспаста. В таких случаях для сокращения длины троса и уменьшения пути тягового полиспаста целесообразно применять неполную запасовку полиспаста. Некоторые варианты неполной запасовки тросов, где за основу принята симметрия нагружения блоков, приведены на рис. 7-6, з. Для каждого варианта даны значения наибольшей грузоподъемности (Р — грузоподъемность блока при полной запасовке).

Рис. 7-6. Схемы тяговых узлов и вожжей: а — с одним полиспастом; б — с двумя полиспастами; в — с одним полиспастом и тросовой связью, запасованной в однорольный блок; г — с четырехниточной тросовой связью (для больших усилий); д — с двумя концами троса полиспаста, присоединенными к тракторам для уменьшения нагрузки на якорь; е — то же, но при невозможности движения тракторов в направлении подъема; ж — с дополнительным блоком для разгрузки неподвижного блока полиспаста; з — схемы запасовки неполностью загруженных трех-, четырех- и пятирольных полиспастовых блоков

Якоря.

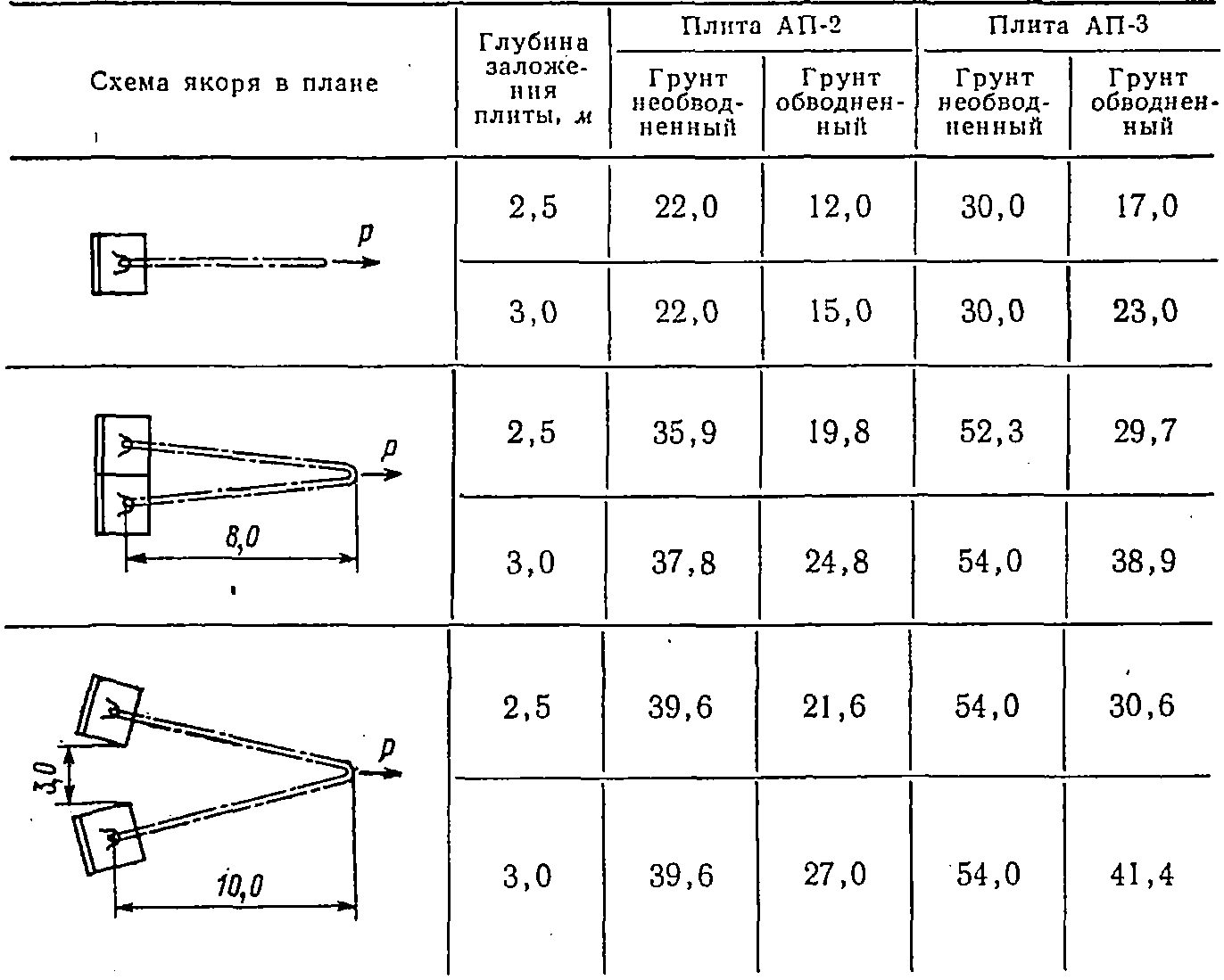

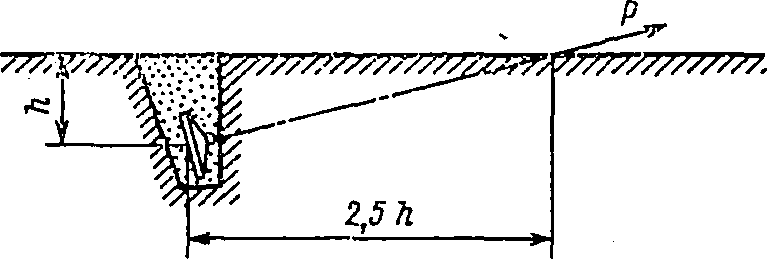

В качестве якорей довольно широко применяются анкерные плиты. В табл. 7-6 приведены допускаемые нагрузки на якоря из анкерных плит АП-2 и АП-3. При отсутствии анкерных плит также используются якоря из бревен, которые выполняются расщепленными при нагрузках более 15—20 тс.

Узлы вожжей (вожжи — элемент такелажа, связывающий опору со стрелой).

Опоры захватываются за поясные уголки, для равномерного натяжения ниток тросов применяются уравнительные блоки. На рис. 7-6, а приведена схема вожжей при захвате опоры на одном уровне. При захвате опоры на двух уровнях (рис. 7-6, б) применяются два самостоятельных троса, каждый из которых пропущен через уравнительный блок. Для равномерного натяжения двух тросов в один из них вставляется талреп.

Таблица 7-6

Допускаемые нагрузки (в тс) на якоря из анкерных плит

Схема заложения плиты в разрезе

Примечания. 1. Допускаемые нагрузки на якоря приведены для грунтов средней плотности, имеющих объемный вес не менее 1,6 т/м3. 2. Засыпку плит необходимо производить с тщательным трамбованием через каждые 0,3 м.

Тормозные узлы.

В зависимости от величины тормозных усилий п местных условии применяются тормозные узлы с полиспастами и без полиспастов. В последнем случае за тормозной трос тянут 2—3 трактора. Тормозные узлы с полиспастами обычно состоят из тросовой связи (одна нитка) полиспаста с якорем (обычно используется одна анкерная плита) и одного трактора.

Узел закрепления фундамента.

При установке опор на фундаменты действуют значительные горизонтальные нагрузки, поэтому сборные фундаменты, как правило, приходится усиливать. Обычно между каждой парой фундаментов устанавливаются распорные балки, выполняемые в виде металлических решетчатых конструкций или состоящие из 2—3 бревен, скрепленных болтами.

Монолитные фундаменты, а также свайные с монолитным ростверком при установке опор, как правило, не усиливаются.

7-7. Сборка схемы установки

Такелаж собирается после сборки опоры. Значительные размеры и большой вес элементов такелажа делают сложным и трудоемким монтаж схемы установки опоры. Работа по сборке схемы обычно состоит из следующих элементов, выполняемых в такой последовательности:

- Устройство якорей.

- Сборка тягового узла.

- Монтаж стрелы.

- Монтаж вожжей.

- Сборка тормозного узла и оттяжек.

Ниже приводится описание только более сложной работы — монтажа стрелы.

Монтаж стрелы.

Монтажные стрелы для установки переходных опор являются тяжелыми крупногабаритными конструкциями, которые приходится устанавливать в стесненных условиях.

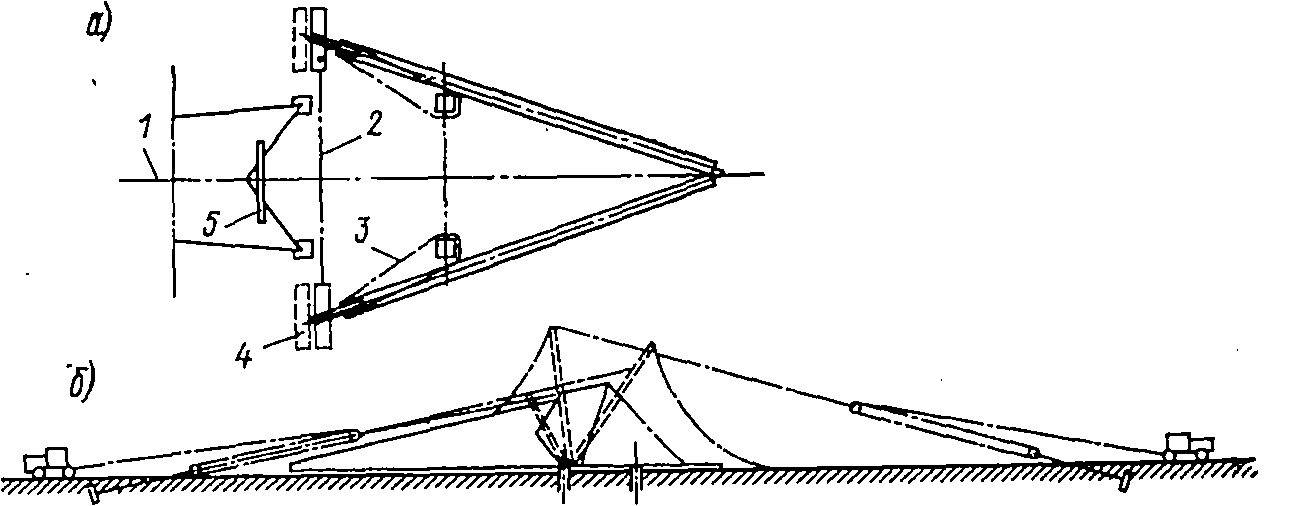

Рис. 7-7. Установка стрелы: а — выкладка и прикрепление к фундаменту; б — схема установки; 1 — ось выкладки опоры; 2 — стягивающий трос; 3— привязывание «ног» стрелы; 4 место установки стрелы; 5 — бревно для опиранья подстрелка

Сначала подготавливается площадка и производится сборка стрелы в исходном для ее установки положении. Обычно стрела выкладывается в противоположную сторону от собранной опоры, при этом нижние концы стоек стрелы располагаются рядом с теми местами, куда будет установлена стрела. Подготавливаются места для опирания стрелы. Стрела устанавливается: а) на подкладки, увеличивающие опорную поверхность (выкладки из бревен, шпал или железобетонные плиты); б) на фундамент опоры (при этом стрела присоединяется к специальным шарнирам); в) непосредственно на замороженный грунт, для чего под опорными узлами стрелы делаются приямки.

До установки к верхнему узлу стрелы прикрепляются тяговый узел, узел вожжей и дополнительный трос.

Установка стрел высотой 30—35 м производится комбинированным способом (с применением автокрана К-162, К-156 и др.) или способом падающей стрелы с использованием в качестве подстрелка стрелы высотой, равной 40— 50% высоты устанавливаемой стрелы, однако не меньшей размера базы опоры. Более высокие стрелы устанавливаются только способом падающей стрелы. Подстрелок следует располагать таким образом, чтобы до выхода его из работы он не уперся в нижнюю секцию опоры. При этом в качестве тягового целесообразно использовать тормозной узел схемы установки опоры. Схема установки стрелы показана на рис. 7-7, а. Рекомендации по расположению такелажа при установке стрелы и монтажные усилия приведены в табл. 7-7.

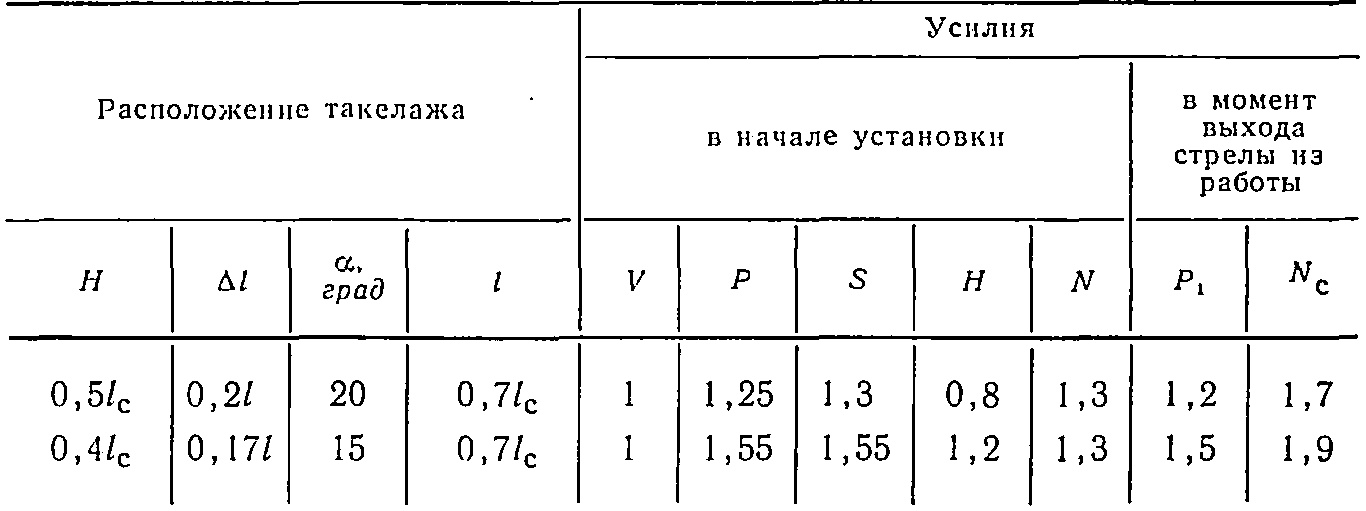

Таблица 7-7

Расположение такелажа и монтажные усилия при установке стрелы

В таблице размеры расположения такелажа приведены в относительных единицах. Усилия указаны относительно значения Ѵ=1. Значение V может быть определено по формуле

![]()

Для нахождения действительных усилий в тонна-силах необходимо значения Р, S, Н, N, Р, Nс, принятые по таблице, умножить на значение усилия V. Если стрела не соединена шарниром с фундаментом опоры, опорные узлы стрелы обычно привязываются тросами таким образом, чтобы исключить какие-либо перемещения в процессе установки опоры. На верхнюю грань нижней секции опоры иногда кладется н привязывается (рис. 7-7, б) бревно, на которое поднимается подстрелок в процессе установки стрелы, а при установке широкобазой опоры это бревно также предохраняет тяговый трос от трения о конструкцию опоры. После установки стрелы в положение, близкое к вертикальному, трактором натягивается заранее прикрепленный к стреле трос, который обеспечивает плавный наклон стрелы на опору для присоединения тросов вожжей. Использование для этой цели тягового полиспаста нежелательно ввиду того, что при переходе стрелы через положение равновесия происходит рывок за счет вытяжки провисания полиспастов. Стрела обычно устанавливается с несколько увеличенным наклоном в сторону опоры для упрощения монтажа вожжей. В таком положении стрела удерживается тяговым узлом схемы установки опоры. Вожжи подстрелка снимаются со стрелы после закрепления на опоре вожжей стрелы.